MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- 橋元優歩

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 『成功したオタク』 -

- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

Home > Reviews > Album Reviews > Ishmael Reed- The Hands of Grace

ジョージ・オーウェルの『1984』といえば、誰からも貶されない小説のひとつだと思っている人も多いだろう。モダンSFの金字塔、左翼のためのディストピア小説、あるいはまた、あれは反共産主義者や新保守主義者にとってはロシア(ソ連)を描いたものだと解釈されてきた。全体主義にビッグ・ブラザー、そして思想警察──まさにスターリズニム、東洋的専制政治そのものじゃないか、というわけだ。しかしながらひとり、その栄えある『1984』の功績を認めつつも、完璧に批判した人がいる。イシュメール・リードは1984年、かいつまんで言えばこう突っ込みをいれたのだ。あのなぁ、あんたらエリート白人にとっては1984が来るべき暗黒郷かもしれないが、私らアメリカの黒人は、かれこれ300年間も1984の世界を生きているんだがね。ぞっとすような全体主義にビッグ・ブラザー、そして思想警察に狙われてな。監視され、個人のプライヴァシーは暴かれ、マルコムXやキング牧師はFBIから自殺を勧められている。オーウェルにはそれを見通す力がなかった。こう言い放ったのである。

イシュメール・リードはまた、アーサー・C・クラークとスタンリー・キューブリックの不朽の名作『2001年宇宙の旅』についても、彼らにとっての未来にはマイノリティの男性や女性がいないらしいと、40年も前に皮肉っている。アメリカからトランプが大統領として出てきたとき、1972年にリードが『マンボ・ジャンボ』で描いたとおりになったと指摘したのは、英『ガーディアン』だった。同書がいうように「アメリカは、自らのどん欲さをニューフロンティアと呼び、気紛れで、落ち着きがなく、暴力的だ」と。

ジョージ・クリントンが映画化を望んだどころか、いまでは最高の小説のひとつとみなされ、ペンギン・クラシックス(すなわち歴史的古典)に認定されている『マンボ・ジャンボ』が日本で翻訳されたのは原書が出てから25年後のことだったが、古びていなかったし、予言的でもあった。当時はそれこそ平岡正明が同書に感銘を受けて、さっそく自らの論説に組み込んでいるのだが(『黒い神』を参照されたし)、それもまたよく理解できる話だ。コラージュめいた実験小説とも言えるその物語(寓話)は、ジャズを讃え、ジャズで踊る黒人たちを讃え、早い話「ジャズより他に神はなし」を神話化し、白いアメリカの思い上がった歴史を、黒い世界史をもってコミカルに相対化しているのだ。

あんな芸当は、よほどの知性とガッツがなければできるものではないのだが、リードは文筆のかたわら、音楽家としても活動している。NY前衛ラテン・ジャズの旗手キップ・ハンラハンのプロデュースによる『Conjure』(1988)は、彼の詩の朗読を交えたアルバムで、長い間、イシュメール・リードの唯一の音楽作品として認知され、そして耳の肥えた連中から評価されていた。なにせこのアルバムは、参加しているミュージシャンの顔ぶれがすごい。アラン・トゥーサン、デイヴィッド・マレイ、スティーヴ・スワロウ、ビリー・ハート、カーラ・ブレイ、アート・リンゼイ、レスター・ボウイ、タジ・マハール……そしてキップ・ハンラハンと。だから、その実力者たちの洒脱な演奏によって評価されたきらいもあり、彼はそれを快く思わなかった。イシュメール・リードだからこそ集まったミュージシャンたちなのだが、この熱血漢ときたら、自分の実力で評価されたわけではないというわけだ。

私が刑務所に行かなかったのはジャズのおかげだ。ジャズに夢中になりすぎて、悪さをする時間がなかった──これほどジャズを愛するリードが、本格的にジャズ・ピアノを学びはじめたのは60歳を過ぎてからだった。そして80もなかばに迫った昨年、リードは彼自身のピアノ演奏をフィーチャーしたソロ・アルバムを完成させ、発表した。10代前半でギターを覚えた人が20代前半でロック・バンドでデビューする、幼少期よりピアノを習っていた恵まれた人が20代前半でデビューする、こうした話は溢れている。だが、60を過ぎてからピアノを習い、70手前で癌が見つかった小説家が84歳になって正式なデビュー・アルバムをリリースするなんていう話は、なかなか希有ではないだろうか(もうあと数週間で85だ)。

もっともこうした前情報は、本作を聴くうえで弊害になるおそれがある。作者の特別な物語が幻想を膨らませるだろうし、それが音楽的な成果として表れるとは限らないからだ。が、心配はご無用。それを思えばなおのこと、本作は感動的に思えてくる。つまり、60からジャズ・ピアノを学んだリードにしか作れない作品という意味で、まずは素晴らしいアルバムなのだ。こんな自由な発想は、幼少期からピアノを習っていたら逆に難しいだろう。

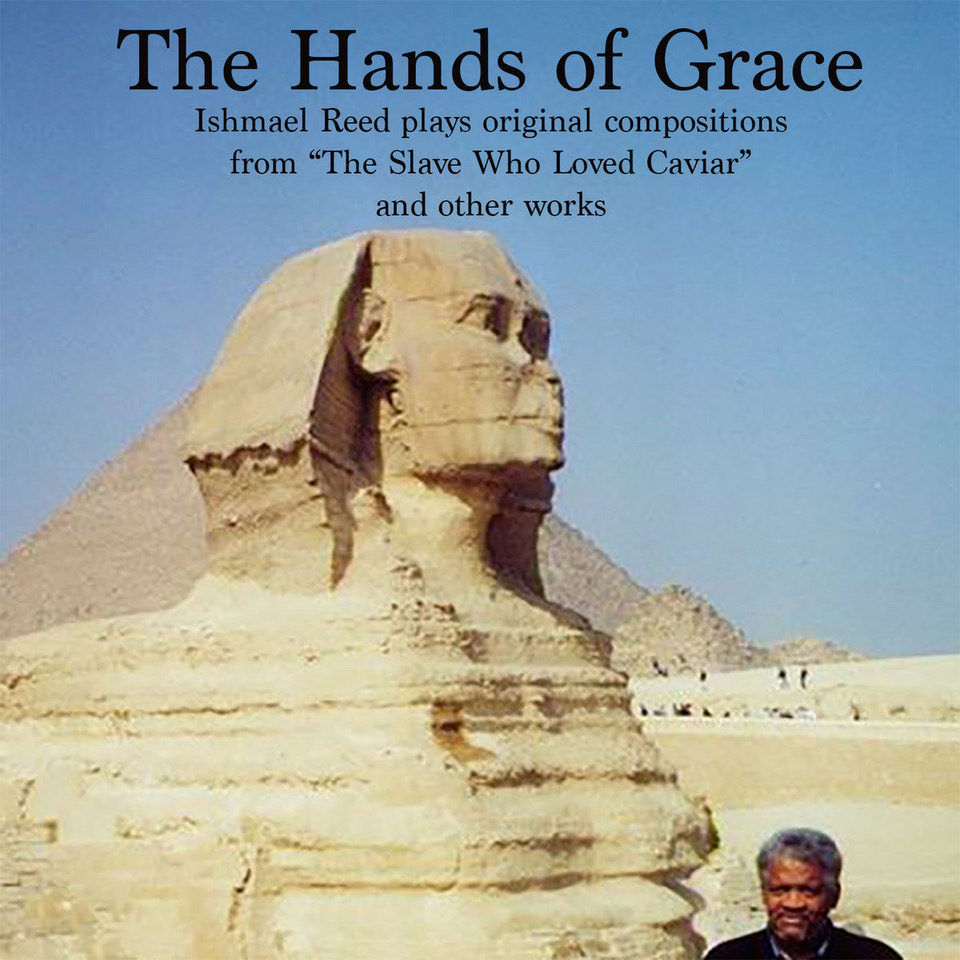

本作『The Hands of Grace』の表題曲は、2021年に発表した戯作のために書いた曲で、アルバムのオープナーはその題材になったジャン=ミシェル・バスキアの名が曲名にある。『Wire』によればその舞台劇は、「NYのアート界を動かしている白人至上主義における資本主義の力学を、独特の痛快さとウィットをもって検証し、バスキアに寄生して利益を得ている人物たち(アンディ・ウォーホルも含む)を特定するもの」だという。落ち目だったウォーホル並びにNYアート界は、商品としてのバスキアをちやほやし、人間としてのバスキアを犠牲にした。じつを言えばリードは、この舞台劇の資金不足を補うために、本作の発売を思い立ったのだった。アルバムに収録された前半は、その戯作「キャビアを愛した奴隷(The Slave Who Loved Caviar)」のために書いた曲が収録されている。

リードによるピアノの独奏を録音したその前半6曲は、唖然とするほどシンプルで、遊び心がふんだんにある。実験的と言ってもいいだろう。生演奏をそのまま録って、なんの加工もなくそのまま収録しているので、とうぜんミスも、鍵盤を叩く音やリズムを取る足の音なんかもそのまま録音されている。坂本龍一の『12』のように演奏者の呼吸まで聞こえる作品だが、こちらは一本のマイクで録ったのだろう、総じてローファイで、初期シカゴ・ハウスのように粗く、荒々しい。ジャズである。

解説によればチャールズ・ミンガスの『ミンガス・プレイズ・ピアノ』を意識したようではあるが、あんな流暢な演奏はない。だが、じつに独特な雰囲気が創出されている。最初は、人を食ったようなあまりにも簡素な反復を、テンポが不安定なまま、エラーも込みで展開している。道化てみせながら相手を油断させるかのごとく、アルバムの中盤からはジャズの常套句を時折混ぜつつ、リスナーをいつの間にかこの音楽の虜にする、そんな感じだ。『マンボ・ジャンボ』で描かれた、誰もが踊ってしまう疫病「ジェス・グルー」、この演奏のなかにもそれがリンクしているんじゃないかと、同書を読んでいる人ならアートワークを見て察することだろう。

“How High the Moon(月はいかほど高いか)” という詩の朗読もある。光沢あるジャズ・ピアノをバックに、曲のなかで月の高度(23万8900マイル)が計算される。その曲から最後までの4曲はほんとうに美しい。とくに最後の2曲は、いまは亡きパートナーと娘に捧げた曲で、アルバムの終わりには、娘ティモシーがリードの留守電に残したのであろう次のヴォイスメッセージで終わっている。「今日、外は綺麗。それだけを言いたかったの(It’s beautiful outside today, and that’s all I wanted to say.)」

演奏によって語ることの意味を考えた小説家の、怒りと愛、瞑想と躍動、それから微笑みのこもったこのアルバムがリリースされたのは昨年末のことだが、これはもう、まったく予期しなかった嬉しいプレゼントをもらったような気分だ。こうしたソロ演奏主体の作品は、よくよく「親密的」などと評されるが、とてもじゃないけれどこれは「親密的」ではない。ぼくには遠い、ずっとずっと遠いところにある、なんというかある種の憧れだ。『Conjure』の1曲目のタイトルにもなった「ジェス・グルー」とは、そう、ジャズ/ブルース、世界を変えた黒いスピリットの根本原理、西洋的なるものを滅ぼす革命的種子を指している(たぶん)。『マンボ・ジャンボ』がいう。「黒人たちがやることはわけがわからん。で、わかったときには次のことをおっぱじめているんだ」。ちなみにイシュメール・リードについて「マイメン」とラップしたのは、ケンドリック・ラマーも尊敬するトゥパック、曲名は “Still I Rise(それでも俺は立ち上がる)” という。

*(2月7日追記)イシュメール・リードに関しては、後藤譲の『黒人音楽史』にも詳しい。興味のある方はチェックして!

野田努

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE