MOST READ

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- 『ファルコン・レイク』 -

- レア盤落札・情報

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

Home > Interviews > interview with HASE-T - 人生が変わるような音楽

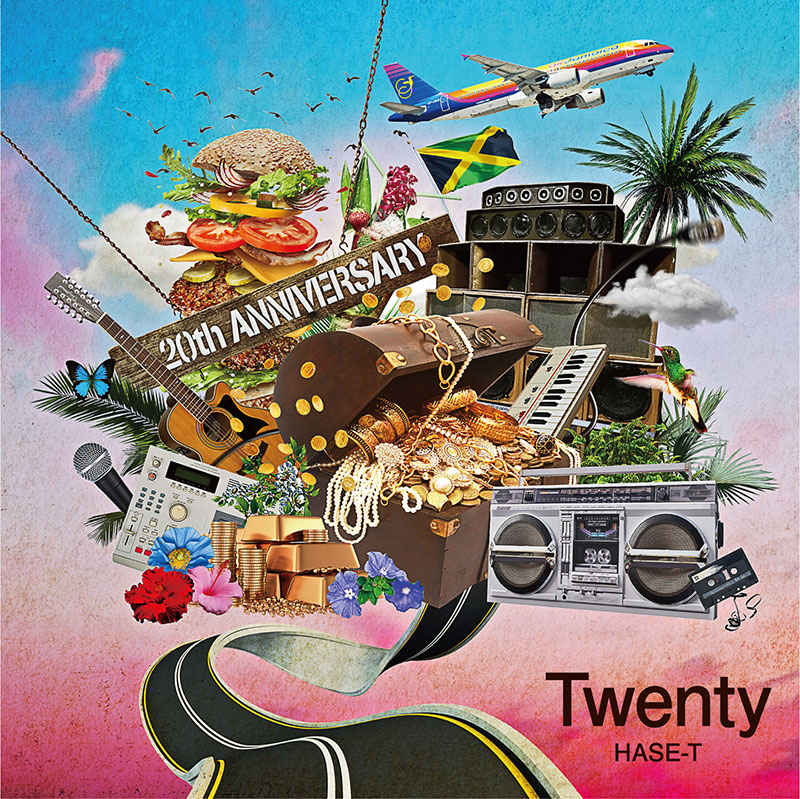

ダンスホールのベテラン・プロデューサーの新たな挑戦だ。もともとパンク少年だった HASE-T は1980代後半からレゲエ・ディージェイとして活動を開始、『Sentiment』(1997年)、『SOUND OF WISDOM』(1998年)、『OVER & OVER』(2001年)という3枚の作品を発表後、プロデューサーの活動に移行する。その後、数多くのダンスホールのコンピレーションのプロデュース等を手掛けてきた。すなわち、プロデュース活動20周年を記念する『TWENTY』はサード・アルバム以来のソロ・アルバムとなる。レゲエを基盤としつつ、そこだけに留まらない多彩なリズムとメロディ、サウンドを取り入れ、自らも歌詞を書き、歌い、音楽における言葉の力に向き合った作品でもある。

「ボブ・マーリーの曲がぜんぶ歌詞もわかって日本語のように頭に入ってきたら人生が変わる」と HASE-T は語る。これまで幾度となくジャマイカに渡り、そこで音楽を作り、ジャマイカの酸いも甘いも知っている音楽家の説得力のある言葉だ。が、ジャマイカとの距離が表現されているのも本作の肝だ。

HASE-T のキャリアを振り返ることは、日本のダンスホール・レゲエの歴史の一端に触れることでもあり、個人的には日本におけるヒップホップとレゲエの発展史におけるミッシング・リンクを発見する経験でもあった。それこそ先行曲は、HASE-T が80年代後半から付き合いのあるスチャダラパーの3人と、シンガーの PUSHIM との共作曲 “夕暮れサマー” である。心地良いリディムに乗って BOSE がくり出す “サマージャム’95” のセルフ・パロディには、HASE-T が抱く時代への違和感と通じる真っ当な時代認識がある。アルバムの話を皮切りに、自身のバイオグラフィーやジャマイカでの経験をはじめ、大いに語ってくれた。

ランキンさんを出待ちして、自己紹介をして「手伝わせてください!」って直談判した。それからスピーカーを運ばせてもらうようになって、そのあいだに歌も歌わせてもらうようにもなって。最初にランキンさんに会ったときはまだ10代でしたね。

■レゲエが基盤にありつつ、いろんな音楽が自然に混じった作品に仕上がっていますよね。

HASE-T:プロデューサー活動の20周年でどんなアルバムを作ろうかまず考えたわけです。自分がプロデューサーで歌わない前提でダンスホールのコンピレーションを作っていたときは、ジャマイカの新しいトレンドを意識したり、そこにヒップホップを混ぜたらどうなるかを実験もしたりしていた。けれども、いざソロ・アルバムでみずからも歌うとなると、最先端のリズムトラックが自分の表現に合わない。まず、そこのバランスを取ろうと考えましたね。

■例えば、CDのみに収録されるボーナストラックの11~15曲めは直球のダンスホールですよね。

HASE-T:そうですね。ボーナストラックは過去自分のレーベルでリリースしていた曲のリミックス中心に収録しています。普通にダンスホール・レゲエのレーベルだったのでおのずと直球のダンスホールになってます。

あと、RYO the SKYWALKER に歌ってもらった “Black Swan” はいまのジャマイカの最先端のオケに近いものですね。そういうイケイケなのは今回は自分らしくないなと。けれどバランスとしていまっぽいオケも入れたかったので、それに合うと思ったアーティストに参加オファーをして、自分が歌うオケはもうちょっとスカっぽい曲とか90年代っぽいレゲエにしようとか、自由にチョイスにしました。90年代のレゲエがお題の場合は当時使っていたドラムマシーンの音を使ったりとその辺はこだわって作ってます。そういう意味でも、このアルバムが現在のダンスホール・レゲエを表現するアルバムだとは1ミリも考えていなくて、あくまでも自分が好きな音楽をやった作品ですね。

■多彩なビートやリズムがあるのが本作のひとつの特徴ですよね。

HASE-T:これは種明かしになっちゃうけれど、後半の “Walk On By” と “Go Around (Album Version)” はアフロですね。

■たしかに。アフロビーツ/アフロフュージョンですね。

HASE-T:めちゃくちゃ聴いていますね。レマ(Rema)にまずハマりました。バーナ・ボーイ(Burna Boy)も。

■僕はウィズキッド(Wizkid)のアルバム『Made in Lagos』が好みでけっこう聴きました。

HASE-T:ウィズキッドも好きですね。いまのジャマイカの音楽、レゲエはアフロビーツを、アフロビーツはレゲエを吸収して進化しているなという感じでいいなと思って聴いています。

スティクリが出てきたときは本当に斬新でした。機材もいまみたいなDTMがあったわけじゃなくて〔……〕プリミティヴだけど、音はデジタルという組み合わせですよね。スタジオに楽器を持たずに、キーボードを持っていく姿が未来的でカッコ良かったんです。

■HASE-T さんは80年代後半からレゲエ・ディージェイとして活動をはじめられてから、その後ジャマイカに何度もわたり、00年代以降はプロデューサーの活動に移行されていきますね。最初にどのようにしてレゲエの世界に足を踏み入れましたか?

HASE-T:やっぱりランキン(・タクシー)さんですよね。当時日本で「ダンスホール・レゲエをやりたい、聴きたい」ってなったら、ランキンさんの TAXI Hi-Fi(ランキン・タクシーのサウンドシステム)のところに行くしかなかった。やっている人が他にいなかったんですよ。それぐらい少数派だったから。80年代後半の当時、ランキンさんは自分で作った小さいスピーカーをハイエースに乗っけて、いろんなクラブを回ってレゲエをかけていたんです。俺も歌いたかったから、ランキンさんを出待ちして、自己紹介をして「手伝わせてください!」って直談判した。それからスピーカーを運ばせてもらうようになって、そのあいだに歌も歌わせてもらうようにもなって。最初にランキンさんに会ったときはまだ10代でしたね。

■そんな若かったんですね。HASE-T さんは元々パンク好きの少年だったと聞きました。

HASE-T:そうですね。イギリスの初期パンクから入って、ずっとイギリスのロックを聴いていましたよ。ザ・スミスまでは聴きましたけど、その後イギリスのロックには興味を失ってしまって。パンクを聴いていると自然とレゲエに行くじゃないですか。ザ・クラッシュのアルバム『サンディニスタ!』(1980年)で歌っているマイキー・ドレッドを聴いたりして。それからジャマイカの音楽を聴こうとしたけれど、ジャマイカの情報を当時日本で手に入れるのは本当に難しかったですね。「イエローマンって誰だろう?」とかそういうレベルですから。でも、とにかく聴き漁っていく。

■同時期にヒップホップも入ってきていましたよね?

HASE-T:当時公開された『ワイルド・スタイル』(日本公開は1983年)も観ましたけど、自分はコンピュータライズドされていくレゲエの方に「なんだこれ!?」っていうメチャクチャ感を強く感じてそっちにドーンと行ってしまうわけです。パンク上がりだったのもあって、シュガーヒル・ギャングとかのディスコのノリが自分のなかで熱くなくて。

■いわゆる「ブラコン」の延長に聴こえてしまった、と。

HASE-T:そういうことです。「ベストヒットUSA」とかをぜんぜん楽しめなかったタイプだったので、ヒップホップに関してはビースティ・ボーイズの『ライセンス・トゥ・イル』(1986年)や〈デフ・ジャム〉からハマっていった感じですね。で、二十歳のころに行ったニューヨークとジャマイカがカルチャー・ショック過ぎて。音楽をやりに行っているのに自分のちっぽけさを見つめ直してしまう経験でした。

■コンピュータライズドされていくレゲエの虜になったということですが、HASE-T さんも多大な影響を受けたスティーリー&クリーヴィの魅力とは何でしょうか?

HASE-T:自分のなかでスティクリはダンスホール・レゲエを作った人たちという認識です(*)。当時、ジャマイカにもアメリカの音楽の情報は入ってきていただろうけど、とうぜんいまほど情報はなかったわけです。そういう情報がない状況でジャマイカの人らのアメリカへの憧れと感覚で作っていたのがあのオケだと思っています。スティクリが出てきたときは本当に斬新でした。機材もいまみたいなDTMがあったわけじゃなくて、テープを回して電子楽器をシーケンスなしで弾いてドラムとベースを作っていく。手法はプリミティヴだけど、音はデジタルという組み合わせですよね。スタジオに楽器を持たずに、キーボードを持っていく姿が未来的でカッコ良かったんです。

■その後、ジャマイカのスタジオで音楽作品を作っていくぐらい現地の音楽の世界に入り込んでいくわけですよね。

HASE-T:最初はダンスホールのリディムを打ち込みでどうやって作るのかを知りたかったんです。ドラムマシーンを買って見よう見まねでやっていたけれど、どうしてもわからなくて。当時日本でダンスホールのリディムを作っていたのは、V.I.P. Crew の人たちをはじめ数人しかいなかったと思いますね。それで作り方を知りたくて90年代のはじめにジャマイカに行きました。ジャマイカのスタジオは「すみません、見せてください」って行くとけっこう入れてくれるんですよ。ジャミーズやペントハウスといった当時のジャマイカのスタジオを巡りましたね。当時のスタジオはほとんど全部行ったんじゃないかな。

■本格的にプロデューサーとして活動しはじめるのが00年以降ということは、それだけノウハウや作り方を会得するまで時間がかかったということですか?

HASE-T:そうですね。わからないことだらけだったので時間がかかりました。けど、ジャマイカでエンジニアがミックスをする姿をみてなぞが解けたというか、目から鱗でした。エンジニアが卓の前に座ってミックスする姿がまるで楽器を弾いているみたいで驚きました。各チャンネルにそれぞれ楽器の音が入っていて、ベース、キック、スネア、ピアノ、シンセとかその複数のチャンネルを曲に合わせてミュートして、その場で曲を作っていく。エンジニアが曲を作っていることをそこで初めて知って。最初に観たミックスはスキャッタ(SKATTA)でした。そのときはまだ駆け出しエンジニア、トラックメーカーな感じでしたけど、その後彼はニーナ・スカイの大ヒット曲 “Move Ya Body” でも使われた “Coolie Dance” のリディムで世界的ヒットを出した人になりましたね。彼が卓を触る姿は神がかって見えて、またカッコ良くやるんですよ(笑)。卓のミュート・ボタンを押すときの決めポーズみたいのもあって。そうやってヴァイブスで曲を作っているのを見て、「これはすげえ」って思いました。

■まさにダブですね。

HASE-T:そう。ルーツ・レゲエ、ダブからダンスホールまで、脈々と受け継がれて繋がってるんだなと。そういう伝統芸みたいな作り方をスタジオで目の当たりにして一気になぞが解けました。

取材・文:二木信(2022年8月05日)

| 12 |

Profile

二木 信/Shin Futatsugi

二木 信/Shin Futatsugi1981年生まれ。音楽ライター。共編著に『素人の乱』、共著に『ゼロ年代の音楽』(共に河出書房新社)など。2013年、ゼロ年代以降の日本のヒップホップ/ラップをドキュメントした単行本『しくじるなよ、ルーディ』を刊行。漢 a.k.a. GAMI著『ヒップホップ・ドリーム』(河出書房新社/2015年)の企画・構成を担当。

INTERVIEWS

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE