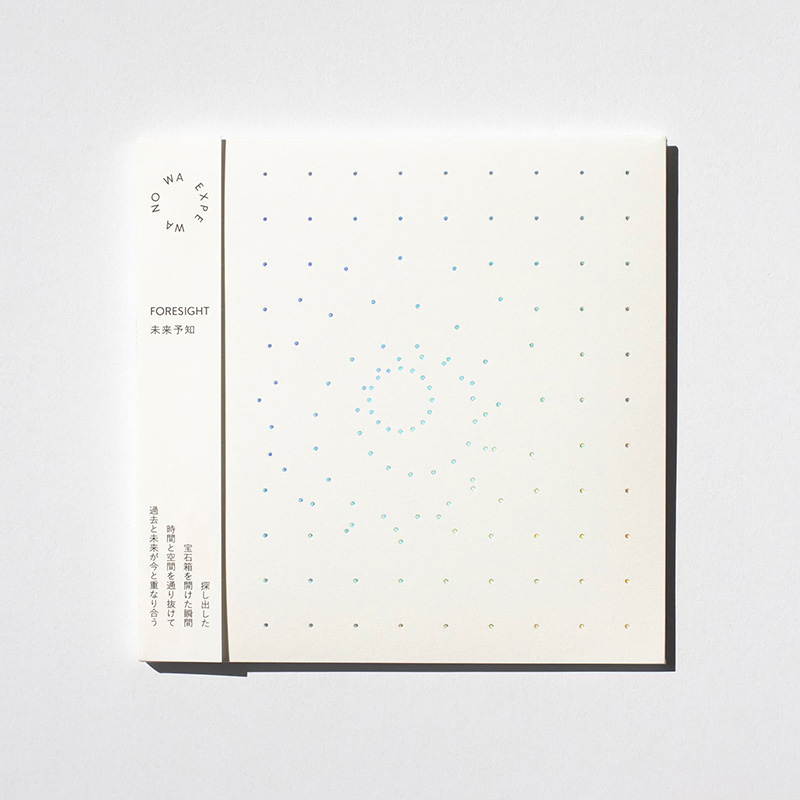

3日連続公演の初日にあたる10月2日、ブルーノート東京でのステージ。向かって左からライル・バートン(キーボード)、ヌバイア・ガルシア、マックス・ルサート(ベース)、サム・ジョーンズ(ドラムス)。

2010年代後半以降の音楽、その見過ごせない潮流のひとつにUKジャズがある。先日エズラ・コレクティヴがジャズ・アーティストとして初のマーキュリー・プライズ受賞を果たしたのは、かれらの活動だけが評価されたからではないはずだ。それはシーン全体が無視できない成果をあげてきたことの帰結であり、ムーヴメントが成熟に至ったことの象徴だったのではないか。

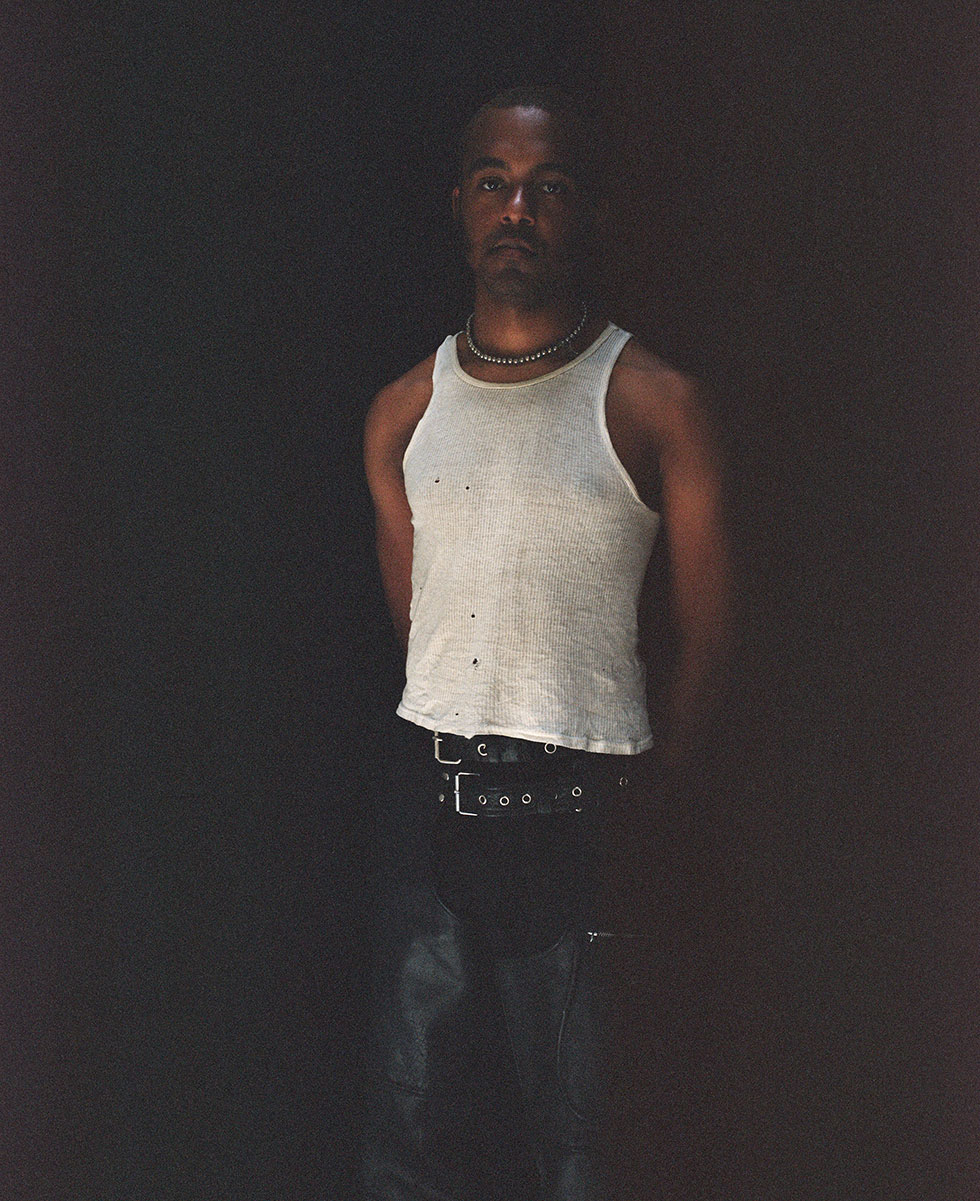

さまざまなプレイヤーやグループが切磋琢磨し、それぞれの独創性を追求しつづけている。あまたの才能ひしめくなか、サックス奏者のみに的を絞るなら、筆頭はシャバカ・ハッチングスとそして、ヌバイア・ガルシアということになるだろう。まさにエズラ・コレクティヴとも浅からぬ関係にある彼女だけれど、その音楽を特徴づける要素のひとつにダブがある。ブルーノート東京での3日連続公演の中日、10月3日のステージでもそれはひしひしと感じられた。バンドはサム・ジョーンズ(ドラムス)、マックス・ルサート(ベース)、ライル・バートン(キーボード)からなるカルテットだったが、メンバー紹介では客席後方のダブ・マスターにもしっかり感謝が述べられていた。以下でも語られているとおり、ダブにはなみなみならぬ思い入れがあるにちがいない。

力強いサックスを支えるドラムスにはエレクトロニック・ミュージックからの影響もうかがえる。最新シングル曲 “Lean In” はUKガラージから触発された曲だという。あるいはパッケージとしての現時点での最新作はクルアンビンとのライヴ盤だ。それら一見ジャズとは異なる文脈に属しているように映るものへの貪欲さこそ、ガルシアの音楽を豊かなものにしているのだろう。

取材は翌日の10月4日。まだ公演を控えているにもかかわらず、終始気さくな態度で彼女は話に応じてくれた。

すごく自由な空間を与えてくれる場所、というのがわたしにとってのダブかなと思う。自分が解放されるというか。ツアーが終わったとき、いつも最初にやりたいのが、サウンドシステムを組んでいる場所で8時間ぐらい休みなしにそういう音楽を聴きにいくことで(笑)。

■昨日のライヴ、すばらしかったです。ふだんロンドンでギグをするときはオールスタンディングの会場が多いのですよね? ブルーノート東京はいかがでしたか?

NG:スタンディングも着座も、わたしは両方好き。ヨーロッパでも座席指定のショウをやることはあって。シートとべつにスタンディング・エリアのような場所を設けてどちらも楽しめるようにするときもある。今回はブルーノートでパフォーマンスができてすごく嬉しかった。東京のアイコニックな場所だし、シート・チェンジがあって、それで場のエナジーが変わる感じも楽しい。光栄でした。

■以前ジョー・アーモン・ジョーンズのバンド・メンバーとして来日したことがあるかと思いますが、ご自身がメインの公演としては今回が初来日になります。どこか訪れた場所はありますか?

NG:ちょっと忙しくて、まだあまりいろんな場所には行けてないんだけど……新宿で「ガルシア」っていう(自分とおなじ)名前のバーを見つけて、そこは最高だった! 明日からようやくオフだから、日本のスタイリッシュな洋服を買いに行きたい。あと、アイウェアのお店に行ったり、ボートで東京湾をまわったり、お寺を見に行ったり……いろいろ楽しもうと思ってる。

■ぜひ楽しんでいってください。ではまずあなたの音楽キャリアのことからお伺いしたいのですが、初めて学んだ楽器はヴァイオリンだったんですよね。

NG:ええ、そのとおり。

■クラシック音楽を学んでいたということでしょうか?

NG:そう、18歳までは。17歳ごろまではジャズを習ったり学んだりした経験はなくて。ティーンエイジャーのとき、週末だけちょっと習いにいったりグループでやってみたりもしたけれど。

■現在あなたはサックス奏者/フルート奏者として活躍していますが、それらの楽器を選ぶことになったきっかけ、そしてジャズをやっていくことになったきっかけはなんだったのですか?

NG:じつはサックス自体は10歳のことからやっていて。あとクラリネット、ヴァイオリンも。兄や姉とコンサートに行ってビッグ・バンドの演奏を観たりするようになってから、ほかの楽器にも興味を持つようになった。サックスはひとつのジャンルに限らずさまざまな音楽にとりいれられているから、いろんな楽曲に挑戦できそうだなと思って。そのかわり、ちゃんとグレード(学年、成績)もとって、ほかのことも勉強するという条件でね。17歳まではクラシック音楽のサクソフォンをやってて、それ以降本格的にジャズへ打ちこみはじめた。

■今年の9月、エズラ・コレクティヴがジャズ・ミュージシャンとして初めてマーキュリー・プライズを受賞しましたよね。そのスピーチでリーダーのフェミ・コレオソが、これは自分たちだけの力ではなく(無償のプログラムである)トゥモローズ・ウォリアーズをはじめとする多くのサポートのおかげでもある、というような感謝を述べていました。

NG:わたしも16歳か17歳ぐらいのころに(トゥモローズ・ウォリアーズに)入って、そこでエズラ・コレクティヴのメンバーの何人かと出会った。ほんとうに人生を変えてくれた機関だと思ってる。ちゃんと若者の個性を育てて、似たような感性を持つひとが集まっていて。自分たちは移民の二世なんだけど、そういうひとにもチャンスを与えてくれて。そういうひとたちがイギリスで経験してきたことを踏まえて音楽を教えてくれた。だから、ジャズ以上のことも学べたと思う。音楽的にも社会的にも文化的にも金銭的にもそう。それら全部を踏まえて自分たちの音楽活動をサポートしてくれる、すばらしい場所。

■ファースト・アルバムの『Nubya's 5ive』が2017年ですが、以降はジェイク・ロングのマイシャに参加したり、ネリヤをやったり、ほかのひとたちとのグループでの活動にも積極的ですよね。そういった集団やコレクティヴでの活動は、いまのあなたになにをもたらしていますか?

NG:わたしはサイド・ミュージシャンとして活動するのもすごく好き。グループやコレクティヴとして活動することのよさは、ひとりだとすべて自分自身にかかってくる音楽への責任のようなものを、みんなとシェアできる点だと思っていて。内容や方向性だとか、どんな演奏の機会を選ぶかとかをいろんなひとと話しあって決められるし、さまざまな意見を参考にすることもできる。みんなで一緒に決めていくってすごくいいこと。あと、自分のソロ・プロジェクトではソング・ライティングをだれかとやることはないけど、ひとと一緒に曲を書くということもいい経験だったと思う。そしてなによりも、楽しいんだよね。いろんなスタイル、いろんな楽器を探究できるし。それがほかのプロジェクトで活動することの醍醐味。

■前作『Source』から3年が経ちますが、いま振り返ってみてそれは自分にとってどういう作品だと思いますか?

NG:やっぱり、あれは自分が正直に表現したものが作品になった音楽だったと思う。当時自分が聴いていたジャンルや音楽、世界をめぐって経験したこと、そういったものがそのまま作品に映し出されているような感じのね。

■あなたの音楽の見過ごせない特徴のひとつに、ダブがあります。それは昨日のライヴでも感じられました。なぜダブに惹かれるのでしょう?

NG:フリー・スペースのような……すごく自由な空間を与えてくれる場所、というのがわたしにとってのダブかなと思う。自分が解放されるというか。ツアーが終わったとき、いつも最初にやりたいのが、サウンドシステムを組んでいる場所で8時間ぐらい休みなしにそういう音楽を聴きにいくことで(笑)。あのエナジーはすばらしい。たくさんの人びとが、お酒を飲みに来ているわけでもなく、話しに来ているわけでもなく、純粋に音楽を楽しみに来ているあの状況、みんなでダブ・プレートを聴いてインスパイアを受けてひとつになっているあの空間の一体感が大好き。

やっぱり、ロンドンで暮らしている影響はあると思う。サウンドシステムの文化も60年代にジャマイカから入ってきて、その子どもたちにどんどん受け継がれて、歴史が深まっていったわけだし。それがあるからこそ、ダンス・ミュージックにエネルギーが生まれて、イギリスという土地でどんどん発展していったんだと思う。わたしはロンドンでああいうカーニヴァルを観て育ってきたけど、いまはレイヴやサウンドシステムを体感できる場所も機会も減ってきてるよね。でもやっぱりツアーをしているとすばらしい音楽に出会えたり、それらを聴きたい人びとがたくさんいるんだな、ってことがわかるからほんとうに嬉しい。(そういった体験に恵まれているのは)自分がロンドンにいてさまざまな文化に触れてきたことがいまにつながっているからだと思う。

■ネリヤの『Blume』でもご自身の『Source』でも、プロデューサーとしてクウェズ(Kwes)が参加していました。彼は制作にどこまで関わっているのですか?

NG:共同プロデューサーというかたち。わたし自身も彼もプロデューサーだし。だから一緒につくる感じかな。前回の『Source』のときも互いに曲を書いて、スタジオに行ってレコーディングして、一緒にミックスして一緒にポスト・プロダクションをやった。いつもそんな感じ。こないだリリースしたシングル(“Lean In”)もそう。

■いまお話に出たシングル “Lean In” ですが、UKガラージにインスパイアされた曲だそうですね。

NG:(これまでのほかの取材でも)ずっとそのことを訊かれてた(笑)。

■あなたの音楽的背景にはエレクトロニック・ダンス・ミュージックもあるのでしょうか?

NG:わたし自身はそうだと思ってるし、そう思いたい。エレクトロニック・ダンス・ミュージックのひとたちがそう思ってくれるかはわからないけど。ちなみにいま自分がいっているエレクトロニック・ダンス・ミュージックというのはEDMとはぜんぜんべつのもので。EDMからの影響はまったくないけど、ダンス・ミュージックという観点から(エレクトロニックなダンス・ミュージックは)インスピレイションのひとつだし、バップやフリー・ジャズとおなじぐらいたいせつな存在の音楽。確実に自分の音楽の要素に入っているひとつだと思う。

(エレクトロニックなダンス・ミュージックは)インスピレイションのひとつだし、バップやフリー・ジャズとおなじぐらいたいせつな存在の音楽。

■いま注目しているエレクトロニックなダンス・ミュージックのプロデューサーはいますか?

NG:ティーブス。去年ロンドンで初めて観ることができて。ロンドン・コンテンポラリー・オーケストラとやったショウだったんだけど、オーケストレイションのなかにモダンな感じもあって素晴らしかった。私は彼のアルバムの大ファンだし、それまでとぜんぜん違う空間で彼が活躍してるのを観る体験自体も刺激的だった。それと、キーファー。アメリカのピアノ奏者でビートメイカーでもあるひと。ヒップホップとエレクトロニックの中間的なサウンドをつくりながら伝統的なジャズ・ピアノを弾けるところがほんとうに好きで。ロンドンだと、スウィンドルが好きかな。

■ああ! 以前彼のアルバムに参加していましたよね。

NG:いろんな音楽をどんどん拡げていって、ジャンルレスに開拓している姿勢が素晴らしい。

■最近だと、春に出た『Bitches Brew』50周年を祝うアルバム『London Brew』にもあなたは参加していました。マイルスが成し遂げた最大の功績はなんだと思いますか?

NG:もちろん全部(笑)。まったく他人に左右されずに、自分の信念を貫いて音楽をやりつづけ、みんなの概念を変えつづけたひとはほかに存在しないと思う。

■マイルスでいちばん好きなアルバムは?

NG:うーん……ライヴ・アルバムだったと思うんだけど、1966年の。たしか1年間で4枚のアルバムを出してて、その最後のリリース(注:1966年リリースのライヴ盤であれば『Four & More』だが、4枚の発言から推すに、1956年録音のマラソン・セッション4部作のことかもしれない)。でもお気に入りといえるかはわからない。それぞれべつの魅力があるし。『Nefertiti』はトップ・リストに入るかな。……選ぶのは難しいな。(『Nefertiti』を)最初に聴いたときは「なにこれ?」って感じで、子どものころは理解できなかった。でも歳を重ねるごとにあの作品のすごさに気づくことができた。

■今後の予定で話せることはありますか?

NG:ニュー・シングルについてなら少し。1月にリリースするんだけど、それはみなさんが楽しみにしている内容だと思う。

■最後の質問です。レコーディングやライヴに臨むうえで、あなたがもっともたいせつにしていることはなんですか?

NG:やっぱり、自分に正直にありつづけることかな。誠実で、リアルでありつづけることがたいせつだと信じてる。その日の自分のベストを引き出せるよう努力しつづけること、それがキーだと思う。あとは、自分自身の境界線上に立ちつづけることかな。質問してくれてありがとう。