MOST READ

- Taylor Deupree - Sti.ll | テイラー・デュプリー

- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- Theo Parrish ──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場

- Mary Halvorson - Amaryllis & Belladonna

- 相互扶助論 - ピーター・クロポトキン 著小田透 訳

- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- Koshiro Hino + Shotaro Ikeda ──日野浩志郎と詩人・池田昇太郎、3年にわたるプロジェクトの初回は小野十三郎から触発された音楽公演

- Aphex Twin ──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場

- John Cale - POPtical Illusion | ジョン・ケイル

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- interview with John Cale 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 | ジョン・ケイル、インタヴュー

- ドライブアウェイ・ドールズ -

- Iglooghost ──“Z世代のAFX/スクエアプッシャー”、イグルーゴーストが新作を携えて来日

- A. G. Cook - Britpop | A. G. クック

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

- Jeff Mills ──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ

- R.I.P. Sophie 追悼 ソフィー

- 『蛇の道』 -

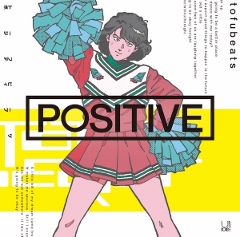

Home > Interviews > interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている

いや、べつにAIはいいんですけど、ショックを受けてしまった自分自体がショックで。ふだん自分はそういうテクノロジーとか肯定派のツラしてたのに、ショック受けてるやん……って(笑)。

●今回ヴォーカルに「Synthesizer V」というAIの歌声合成ソフトを使用することになった経緯や理由を教えてください。

TB:M6の “I CAN FEEL IT” ってじつは、『REFRECTION』をつくってるときに7~8割ぐらいの完成度でできてたんですよ。でも『REFRECTION』には入れないだろうなと。歌詞も全部できて自分の仮歌が入ってたんですけど、これは自分じゃないわなって思って、女性ヴォーカルだろうとは思ったんですけど、それでもまだ「この青臭い歌詞を誰に歌わせるか?」というところで悩んで、また寝かせていた。そのタイミングで「Synthesizer V」が出て。ざっくり言うと、「すごいボーカロイド」みたいなものなんですけど、テクノロジー的にも興味があったんで、試しにこの曲で打ち込んだら、「これでよくねえか?」ってなって。

■恐ろしいよね。言われなきゃわからなかった。

TB:いやそうですよね。しかもとくに細かいこともしなくて、ほとんどベタ打ちしただけなんです。それで、できそうな気がして、M2の “EVERYONE CAN BE A DJ” もつくったら、「これはもうこのソフトで一枚つくれるな」ってなっていった感じです。一見 “I CAN FEEL IT” の歌詞ってそのソフトを前提にしたような歌詞ですけど、順番的には逆だったんです。

■なるほどね。これは、ミスター・フィンガーズに対する tofubeats からの回答だよ(笑)。

TB:じつは今回のEPには全体に通底してるフィーリングみたいなものがあって。去年スミスン・ハックのような、ブツ切りのカットアップ・ハウスみたいな曲を探しているときがあったんですけど、そのとき「めっちゃいいやん」って思った曲があって、調べたら生成AIでつくられた曲やったんですよ。もう、めっちゃショックで。いや、べつにAIはいいんですけど、ショックを受けてしまった自分自体がショックで。ふだん自分はそういうテクノロジーとか肯定派のツラしてたのに、ショック受けてるやん……って(笑)。人間がやってると思ってたら人間じゃなかったときのこの気持ち……たとえば最近やったらコールセンターもAIだったりするじゃないですか。人と喋ってると思ってたら「これ、AIや」みたいな。そういう感情ってこれまでなかったタイプのものだと思うんですよ。この曲を聴いて「こんな人かな?」みたいに想起した俺の感情ってなんなん……みたいな、そういう行き場のなさというか。

人間ってつねにいろんなものを想定して話すわけじゃないですか、会話もそうで、でもそれが急にハシゴを外されることって、これまで生きてきてあんまりなかったと思うんですよね。そういう外され方がこれからめっちゃ増えてくんやなって思って、それが今回のEPのテーマになっています。“NOBODY” もまさしくそう。「待ってるよ」と言われて「誰が待ってるんだろう?」と思って調べたら「これ人ちゃうんかい」ってなるわけです。そういう行き場のなさみたいな感じが、人間側に勝手に生まれること、それこそが生成AIによって生まれる新しい一個のフィーリングかな、と思って、それが全体のテーマになってる。

●そういう意味で言うと、2曲目の歌詞で「誰でもDJにはなれる」っていうのをAI が歌っているのが、なんというか、処理しづらい感情を生みますよね(笑)。

TB:人間どもよ! と(笑)。これもふと口をついて出てきた単語なんですけど、歌わせてみたらすごい批評性が出るなあ、と。

●さらに「誰でもステップを踏み鳴らす」と。歌っているAI本人にはそれができないわけです。

TB:でもDJはAIにもできるじゃないですか。ぼく、AIのDJと一回戦ったことあるんで。YCAMのそういうイベントで。

●戦う、というのはどうやって?

TB:AIDJとのバック・トゥ・バックですね。もう10年近く前にYCAMで Licaxxx とぼくが、コスモという会社がつくった「AIDJマシーン」みたいなのとB2Bするっていうめっちゃ面白いイヴェントがあって。そのときは「AIなんてまだまだやな」とか言ってたんですけど、いまはたぶん相当すごいと思います。

●今回AIを使用したのはヴォーカルでしたが、今後はトラックとかにも使っていきたいですか?

TB:今回AIを使ってはいますけど、歌詞を書いたのは自分だし歌わせたのも自分だし、どうなるかわからないところはありますね。「音楽をつくる」っていうこと自体がめっちゃ簡素化していくと──自分もそもそも簡素化した後の世代ではあるんですけど──どこまでが楽しみになるのか。文字を書いて音楽を生成することに、音楽をつくる楽しみを味わえるのか味わえないのか興味があります。文字を書くことが音楽をつくることになって、そこに未来を見出した若者たちがプロンプトを書き合って、次世代の〈マルチネ〉みたいなものが生まれるのか、それとも逆にそういうものがなくなって、音楽というものがただただドライなものになるのか。「つくる」ということの概念がどうなるか、その予想のつかなさ。今回みたいにAIを使うのは、意外とそんなに使ってないという感じなんですよね。ほかのソフトも試しで使ったりはするんですけど、ただボンって生成するっていうのはあんまり……。自分は過程が好きでやってるんで、「ただボン!」をやるとそれを省略することになっちゃうんで、それ自体に楽しみみたいなものをまだあんまり見出せてないですね。

●日常で Chat GPT に問いかけたりとかはよくあるんですか?

TB:ああ、それはもう全然ありますよ。文面考えてもらったりとか、英語添削してもらったりとか。あとぶっちゃけると、「こういう歌詞考えてんねんけど、候補を100個出してください」とか。そういう使い方は全然ふだんからしていますね。提案してもらうために使うという感じで。回答を出してもらうためには使っていなくて。選ばせるのをAIにやらせはじめると話は変わってくるかな。「肝になる部分を決めさせるかどうか」っていうのはポイントかもしれない。

●芥川賞を獲った九段理江さんもAIを使っていて。すごい時代になってきたなあ、と。

TB:そうですよね、それは。マジでビビりますよ(笑)。「つくる」っていうのはどこまで人間の領分なのかっていうのはけっこう考えさせられますね。

●今後つくり手の役割は監督みたいなものになっていく、というような。

TB:いやあ、それもきっとできるようになると思うんですよね。脳ってモノじゃないですか。モノである以上絶対再現できると思うんですよ、技術さえ発展すれば。

●たとえば「tofubeats の脳のコピーです」みたいなAIが出てきたらどうしますか?

TB:いや、どうなんですかね(笑)。ただ、そうなったときってほかのひとも全員そうなので、流れに身を任せようかな、と。そのときの流行りに。

まあDJからしたら、お客様は警察みたいなもんですから(笑)。

●今回、アートワークもすごく強烈です。

TB:ヤバいですよね(笑)。ビックリしました、これ。

●これはどっちなんでしょう? 「警官だけど本当は俺たちも楽しんで踊りたいんだぜ」とも読みとれるし、フロアや踊ることそれ自体が警察に奪われてしまっているようにも見えます。

TB:まあDJからしたら、お客様は警察みたいなもんですから(笑)。

●(笑)。どういうことですか?

TB:厳しく見られてるなあ……という。毎回なんですが、山根慶丈さんのアートワークにかんしては口は出さず、出てきたものを選ぶだけっていう決まりにしています。お願いするときもいつも2、3行だけ、たとえば「ヴィヴィッドな感じにしてください」とか、そのくらいの指示しかしないんですよ。そうしたらラフが2、3パターン来るので、そこから選ぶだけなんです。内容についても聞かないっていうルールもあって、毎回なんでこういうアートワークになったかは知らないんです。

■描く前に音楽は聴いてるんでしょ?

TB:はい。聴いてもらって。

■じゃあ聴いて、彼女のなかでああいうふうに。

TB:でも「なるほどな」って感じはやっぱりあって。山根さんがここ1、2年で出してる作品って、こういうおなじ顔のひとがいっぱいいるシルク作品なんです。去年2枚似たような、構図の作品を出していて、片方を買ったんですが、それと似た構図でしたので、もしかしたらなにかを汲みとってくれているのかもとは思います。その作品は資本主義を強烈に風刺した作品だったので、まあたぶんなんらかの山根さんの怒りみたいなものは入ってるのではないかと勝手に想像してはいます(笑)。

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE