MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回

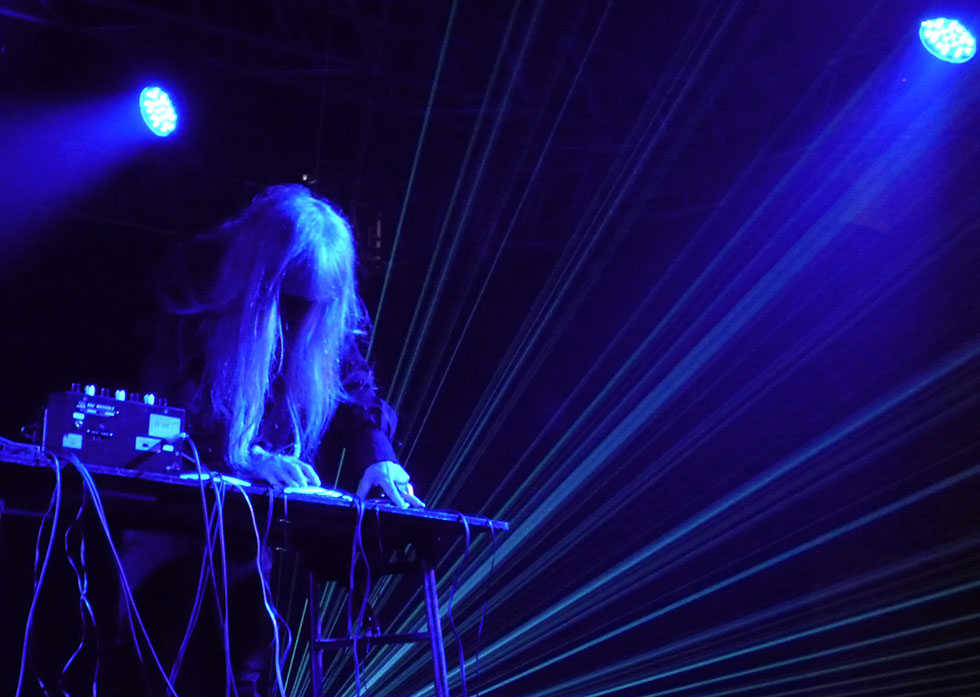

interview with Keiji Haino

灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回

『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

灰野敬二さん(以下、敬称略)の伝記本執筆のためにおこなってきたインタヴューの中から、編集前の素の対話を公開するシリーズの3回目。今回は、灰野の初の電子音楽作品『天乃川』についての回想。『天乃川』は宇川直宏が主宰するインディ・レーベル〈Mom'n'DaD〉から93年にリリースされたソロ・アルバムだが、実際に録音されたのは73年だった。流行とは無関係のあの特異な作品がどのようにして作られたのか、そして制作から20年の時を経て世に出るまでの経緯について、語ってもらった。

■宇川くんの〈Mom'n'DaD〉から出た『天乃川』は73年のライヴ音源ですよね。

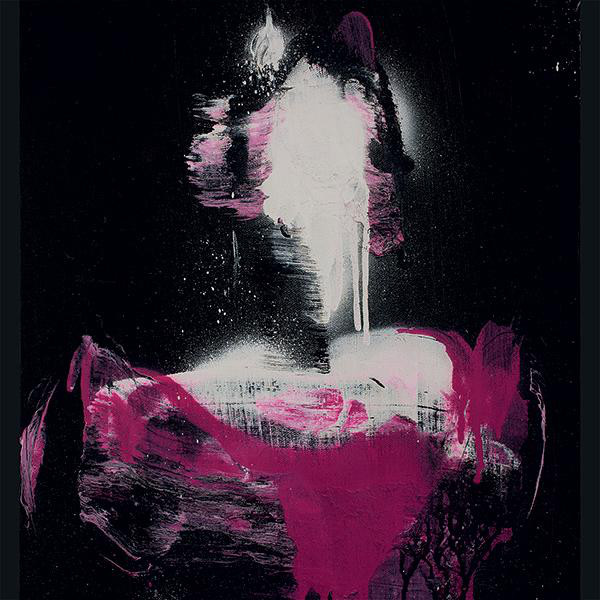

『天乃川』

灰野敬二(以下、灰野):ロスト・アラーフがまだぎりぎり続いていた頃、京都でやったソロ・ライヴの記録だね。機材を全部一人で持って行って大変だった。昔は両方の手でそれぞれ20キロずつの荷物を現場まで持っていってたからね。ある時なんか、右の肩にサックスをかけ、背中にチェロを背負い、旧式の重いテープ・エコーなどエフェクター類とギターを手に持って移動したこともあった。

■京都でやった経緯は?

灰野:確か、ダムハウス(本シリーズ第1回で紹介)で知り合った後、何度か連絡を取り合っていた人からのお誘いだったと思う。当時はジャズやブルースにどっぷりだっけど、エレクトロニクスに対する興味も強まっており、どうせだったらそれでやってみようと思ったんだ。

■音を聴いただけではわからないんですが、どういう機材を使ったんですか?

灰野:実は、メインの楽器は生のアップライトピアノなの。ものすごく速い演奏をしているし、しかもディレイをかなり深くかけているから、ちょっと聴いただけではわからないと思うけど、よーく聴くと、ちゃんとピアノの音が聴こえるはずだよ。で、そのピアノの音を電子的に変調させている。ピアノの中に仕込んだ1本のマイクでは、ファズ、ファズワウ、エコー・チェンバーをかけて音をループ状にして出し、もう1本のマイクではエレクトリック・ハーモニック社のシーケンサー・アナライザーを使ってピッチを変化させた。あと、電子オルガンの基盤部分を発信機として使っているし、ヴォイスとコブラの笛(プーンギ)とリズム・マシーンの音も重ねている。

コブラの笛からはダブル・リード付きの管が2本出ているんだけど、その1本のリードは自分でリードを削って音色を変えていた。リズム・マシーンは、昔のすごくシンプルというかチープなやつね。それのシンバルのボタンをガムテープで固定して、ずっと高速でオンにしたままでテープ・エコーをかけている。

エレクトリック・ハーモニック社のシーケンサー・アナライザーは当時、ロスト・アラーフにちょっとだけ在籍していたベイシストに教えてもらったもので、画期的な機材だった。今中古で買うと、かなりするんじゃないかな。コントロールするのが難しいから、使っている人は当時もほとんどいなかったけど、ゴングの初期のアルバムなどでは使われてるよ。

『天乃川』

■かなり手のこんだパフォーマンスだったんですね。

灰野:うん、自宅でかなり時間をかけて準備して、ライヴに臨んだからね。だんだん思い出してきた……マイクは少なくとも3本あったはず。歌っている時、なぜか足も使っていた。身体全部でやった記憶がある。もしかしたら、リズム・マシーンのガムテープがはがれないように、ずっと足で押さえつけていたのかもしれない。だから、すごくカッコ悪い体勢で演奏していたと思う。あの頃、エレクトロニクスにもっと本格的に取り組んでいたらミキサーを買ってたと思うけど、まだそこまでは行ってなかったし、なにしろ高価で、個人で宅録に使えるような手頃なものはまだなかった。だから今でも残念なんだけど、エコーのかかっていない楽器もあったんだ。もしミキサーを使って、エフェクターを全部かませていたら、音色も統一できただろうに。でも反対に、音色がばらついていたから、妙に生々しい音になったんだとも思うけどね。

■非常に独創的なサウンドですよね。これが73年のソロ・ライヴの音だとは思えない。今聴いても、刺激的です。

灰野:オーレン・アンバーチも、「一体どうやってあのサウンドは作ったんだ。うちで出したい」と言って、2016年にはLPで再発してくれた。

■その時のお客はどれくらいいたんですか?

灰野:10人もいなかったと思う。その企画した友達が集客してくれたから、きっと大半が彼の知り合いだったんじゃないかな。

『天乃川』で使用した電子オルガンの基盤部分

■そもそもなぜ、エレクトロニクスへの興味が強まったんでしょう。何かきっかけがあったんですか?

灰野:それはよく憶えていないんだけど…たぶん楽器屋のセールで安い機材を買ったことだったんじゃないかな。リズム・ボックスとか。

■レコードは? タンジェリン・ドリームなどジャーマン・ロックとか。

灰野:その可能性もあるね。3作目の『Zeit』(72年)とか4作目『Atem』(73年) あたりは聴いていたし。あるいはシュトックハウゼンなどの現代音楽系の電子音楽とか。当時からロックだろうが現代音楽だろうが、自分の知らないものは区別なく関心を持って聴いていたからね。キーボードを入手したのは、テリー・ライリーがきっかけだった気もするな。BYG盤のGerm, Terry Riley, Pierre Mariétan『Keyboard Study 2 / Initiative 1 (+ Systèmes)』(70年) ね。当時、テリー・ライリーのアルバムで日本で手軽に入手できるのはあれしかなかった。もっとも、あのアルバムからは特に影響は受けなかったし、あまり興味もなかったけどね。

■未発表音源をまとめた4枚組ボックス『魂の純愛』(95年)にも、70年代の宅録エレクトロニクス作品が収録されてましたよね。

灰野:そう、あの音源の方が『天乃川』よりも半年ぐらい前なんだ。だから、あれが俺の電子音楽の原点だね。『魂の純愛』に入っているエレクトロニクス作品を作った時は、入力レヴェルが大きすぎた上に、エフェクター類をむちゃくちゃぶち込んじゃったのでテープ・レコーダーが壊れたんだった。当時はレッド・ゾーンなんて知ったこっちゃなかったし。自宅で多重録音をやり始めたのは、そのちょっと前だったから、72年頃かな。『魂の純愛』には、クラリネットとヴァイオリンの多重録音曲も入っているし。あの頃は、発信機やテレコでどういうことができるのか、いろいろ実験していた。

『魂の純愛』

■そのテープ・レコーダーというのは、カセット?

灰野:いや、もちろん家庭用のオープン・リール・レコーダーだよ。録音した音をスピーカーから流しながら、演奏を重ねていく。途中でテープ走行がおかしくなったりテープがよじれたりすると止めて、ピンチローラーを洗浄したりと、かなり大変な作業だった。だから逆に、今のエレクトロニクス機材は嫌いなんだよ。苦労しないで、簡単に音を作れるから。とは言っても、テープの切り貼りまではやらなかったけどね。あの頃もし、ロック・バンドはやーめた、となってたら本格的にエレクトロニクス音楽やっていたかもしれないね。

■カセット・テープのマルチ・トラック・レコーダーを手軽に買えるようになったのは70年代末期でしたよね。

灰野:そうだね。その頃、俺も買って1年ぐらい使ってたけど、レヴェル調整とかがすごくストレスなので、すぐに使うのを止めた。ああいう作業は、俺にとってはロックじゃないし、何よりも、あの安易さが嫌だった。

■『天乃川』のソロ・ライヴも、オープン・リール・レコーダーで録音したんですか?

灰野:いや、カセットだよ。70年代の半ばに一度、そのカセットを間章さんに預けたことがあった。彼がヨーロッパに行くので、何かチャンスがあるかもしれないと思って。で、彼がロンドンのヴァージン・レコード本社に行った時、たまたまクラウス・シュルツェに会ったので、そのカセットを彼に聴かせたら、ものすごく関心を持ったそうだ。彼曰く「青ざめていた」と(笑)。でも間さんはなにしろ話を盛る人だったし、ヨーロッパ滞在中にそのカセットを紛失しちゃったんだ。だから、俺の怒りをなだめるためにそんなお世辞を言ったのかもしれない。

■当時は間章さんとかなり親密なつきあいだったんですよね。

灰野:そうだね。73~74年は俺はヨガに熱心で、人と会うことはほとんどなかった。それこそ、よく会っていたのは間さんぐらいだった。彼との会話は面白かったからね。月に1~2回は会っていたんじゃないかな。いつも渋谷の名曲喫茶「らんぶる」で。そういう時に、これを誰かに聴いてほしいと言って『天乃川』のカセットを渡したんだったと思う。

■では、結局93年に〈Mom'n'DaD〉から『天乃川』を出す時は、音源はどこから調達したんですか?

灰野:紆余曲折あってね……間さんが無くしたと思っていたカセットは、ちょっと後に、カバンの底にあったと言って返してくれたんだけど、その後、今度は俺がフランスで盗まれたんだ。92年5月末から7月頭にかけてヨーロッパでライヴ・ツアーをやり、フランスではクリストフ・シャルルが仕切ってくれた。ヨーロッパでも関係者に聴かせたいと思って、俺はそのカセットを持って行ってたんだけど、それが入った荷物をニースで盗まれたの。8個あった荷物を全部。警察にも届けたけど、窃盗集団の仕業なので、もう出てこないと言われた。現金とパスポートだけは身につけていたから帰国できたんだけど。

だから、その時点でマスター音源のカセットは永遠に消えたわけ。でも、その10年ほど前に、ピナコテカで1stソロ・アルバム『わたしだけ?』を作る時、ピナコテカの佐藤隆史くんが『天乃川』のカセット音源をオープン・リールにダビングしてくれたんだよ。ピナコテカから出すアルバムの候補として、最初に俺が『天乃川』を提案していたから。そのテープを佐藤くんがちゃんと保管してくれていたから、〈Mom'n'DaD〉で出せたの。

■〈Mom'n'DaD〉の宇川くんには、灰野さんからアプロウチしたんですか?

灰野:いや、〈Mom'n'DaD〉からハナタラシ(92年) やマジカル・パワー・マコ(93年) が出た少し後、突然彼が「ファンです」と会いに来た。そして「灰野さん、何か出しましょうよ」と。始めは、ロスト・アラーフの〈幻野祭〉での完全版を出そうと思ったんだけど、当時俺の手元にあった〈幻野祭〉のライヴ音源は状態がイマイチで、迫力に欠けた。で、この音源のことを思い出して彼に聴かせたら「これです!」と一発で気に入った。

■『天乃川』というタイトルは宇川くんがつけたんですか?

灰野:あれは作った当時から俺がつけていたものだよ。真っ暗な中にキラキラしたものが流れている感じがするから。面白いことに天の川って宇宙の川で、宇川も宇宙の川なんだよね。偶然だけど。そういう意味でも〈Mom'n'DaD〉にふさわしい。

■間さんに渡し、ピナコテカの佐藤さんにも提案し、宇川くんにも聴かせたということは、灰野さん自身、この音源には20年間ずっと強い愛着があったわけですよね?

灰野:もちろん。自信作だったし、思い入れも強かった。俺は元々、レコードを作ることは好きじゃなかった。音楽は一瞬で消えるものだと言いながらもレコードを作るってのは矛盾していると思っていたから。でも、あれ(『天乃川』)だったらいいんじゃないかという気持ちが最初からあった。あと、『天乃川』があったからこそ最初の『わたしだけ?』も納得いくまで時間をかけて完成させられたのかもしれない。実際、『わたしだけ?』はジャケット写真の件で写真家の佐藤ジンさんと揉めにもめて、リリースも1年近く延び、もうやめようかなという状況にもなったしね。そういう時にも、『天乃川』が心の支えになっていたんだよ。

■そういう自信作だったにもかかわらず、エレクトロニクスでの作業は、その後長いこと途絶えましたね。

灰野:ある意味、『天乃川』はフィニッシュだったんだよ。自分の中でのエレクトロニク・ミュージックとしては。近年、俺はエア・シンセを使っているけど、あれは形態の違うデジタル・サウンドだしね。センサーを使って音を出すなんて70年代当時は考えもしなかった。テルミンもオンド・マルトノも、ものすごく高価だったし。当時もしそういう楽器が手軽に入手できていたら、真っ先にやっていたかもしれないね。

あと、『天乃川』の後エレクトロニクスを使わなくなった背景には、ヤニス・クセナキスの存在があるの。70年代に彼の電子音楽作品をいろいろ聴いて、電子音楽はもうこれでいいんじゃない? という思いが強まった。特に『ペルセポリス』は圧巻だよね。ついでに言うと、72年にEL&Pの初来日公演を観てがっかりしたこともちょっと関係あるかな。その時、キース・エマーソンはすごく高価で巨大なシンセサイザーを使っていたんだけど、そのシンセから出てくるのはピョ~ンピョ~ンみたいな、俺にとってはつまらない音ばかりで、あきれちゃったんだよね。

『わたしだけ?』

米Black Editions からの2017年再発LP

取材・写真・文:松山晋也(2024年5月10日)

Profile

松山晋也/Shinya Matsuyama

松山晋也/Shinya Matsuyama1958年鹿児島市生まれ。音楽評論家。著書『ピエール・バルーとサラヴァの時代』、『めかくしプレイ:Blind Jukebox』、編・共著『カン大全~永遠の未来派』、『プログレのパースペクティヴ』。その他、音楽関係のガイドブックやムック類多数。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE