MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Plaid - 黄金色のノスタルジー

ぼくはプラッドのこのアルバムを、ことさら傑作とは言わないけれど、大好きな音楽だとは言える。ぼくはときどき気を失いそうになる。2022年は『アーティフィシャル・インテリジェンス』と『セレクテッド・アンビエント・ワークス 85-92』と『UKOrb』がリリースされてから30年目だ。この30年で、世界がどれほど変わり果てたことだろうか。つまり、『アーティフィシャル・インテリジェンス』と『セレクテッド・アンビエント・ワークス 85-92』なんていうのは、いまもっとも聴きたくないアルバムなのだ。あんなにラブリーで、平和で、無邪気で、穏やかでありながら驚きもあって、不安や心配事などなく、日々の些細なことにもワクワクしているようなエレクトロニック・ミュージックなんて冗談じゃない。聴いたら泣くだろう。

だいたいブライアン・イーノのアンビエントやクラフトワークのテクノ・ポップと違って、あの時代のエレクトロニック・リスニング・ミュージックは、20歳前後の若者のベッドルームに設置されたお粗末な機材によってカセットテープに録音された曲ばかりなのだ。その音楽が歴史を変えたし、若者たちの価値観やライフスタイルをも変えた。金のかかった立派なスタジオで生まれた音楽にはできないことをやってのけた。そんな音楽をこの「暴力と恐怖の時代」(©三田格)に聴いたら、泣いてしまうに違いない。

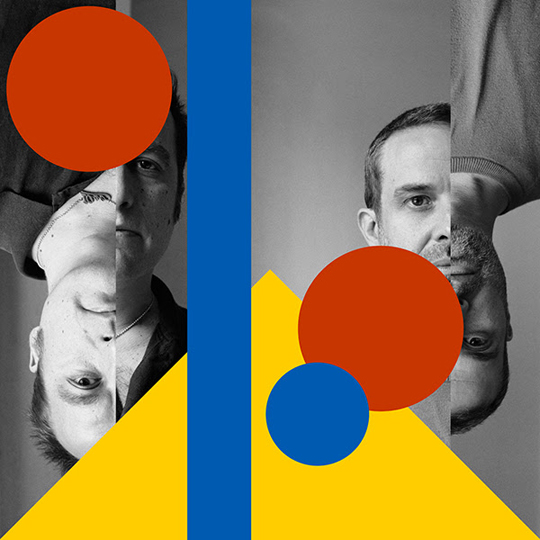

プラッドの『Feorm Falorx』は、ロマンティックなノスタルジーに満ちている。このノスタルジーはいま、なにか強い意味を持ちえてしまっている。失われしものが凝縮されているのだ。

前作『Polymer』で見せた未来への不安とは打って変わって、惑星FalorxにおけるFeormという架空のフェスティヴァルをコンセプトとした『Feorm Falorx』はその対極というか、あまりにもキラキラしている。明日への不安や心配事がない世界だ。もともとプラッドはエイフェックス・ツインと同胞だったが(良くも悪くも)目立たない正直者で、オウテカとも実験仲間だったが(良くも悪くも)優しかった。エド・ハンドリーとアンディ・ターナーのふたりは、そうした自分たちの特徴をこのアルバムでは良き方向へと集中させている。

以下、エドが答えてくれた。今日日なにか希望なり安らぎがあるとしたら、この世界にプラッドがまだ存在できているということだと誰かが言った。まったくその通りだ。

災害もパンデミックもとんでもない気候変動もなく、絶望的な恐怖に震えながら暮らしていたわけじゃなかった時代。そういういまよりシンプルな時代を振り返っていたのかもしれない。

■新作の『Feorm Falorx』を聴かせてもらいましたが、とても美しく、ダンサブルで愛らしいエレクトロニック・ミュージック、しかも今回は親しみやすい音楽だと思いました。なので、いまからお話を訊くのが楽しみです。よろしくお願いします。さて、パンデミックがはじまってからどんな風に過ごされていたのですか?

エド:誰もがいっせいに閉じ込められて、僕はロサンゼルス、アンディはロンドンでロックダウンになって。それからはためらいがちに、かなりゆっくりと、人びとが外出するようになってきて。音楽イヴェントや社交に関しては、依然として様子を見つつという部分があると思う。僕はフランスで過ごすこともあるんだけど、レストランに行くにしても何にしても、まだ慎重に、とくに冬になるとやっぱりみんな少し不安になってくるからね。ただありがたいことに音楽はどこにいても作れるからそれはずっとやっていた。大部分がエレクトロニックだからほぼどんな状況でもラップトップを開きさえすれば作業できるし、そこはラッキーだった。でもパンデミックのトラウマみたいなものはあって、実際多くの人にとってこのウィルスはかなり致命的で、実際友人や家族を亡くした人もたくさんいるわけだからね。いずれにせよ全世界が同じようなことを経験するというのも不思議なものだと思う。そういうことを想起しつつ、それが音楽に紛れ込むこともあっただろうね。みんなが共有できる体験だというのは良い面なのかもしれない。そんなことはごく稀だからさ。

■ロックダウン中は制作に集中できたという人もいましたが、プラッドはどんなでしたか?

エド:最初はそうなると思っていたんだ。音楽を作る時間がたっぷりできたぞと。でも実際はずっと家で隔離されていて何もインプットがない状態だったから難しかった。外出もせず社交もせずにいたら乾涸びてしまったというか。最初はクリエイティヴィティのちょっとした噴出があったけれど、1〜2ヶ月経つとそれもあまりなくなってしまった。というわけで僕らにとってはそれほど創造的な時間とは言えなかったな。

■パンデミック中は、多くのアーティストが経済的な苦境に立たされましたが、いまもギグやDJをしたりして、音楽で生計を立てているのでしょうか?

エド:まあ、外出の機会が減ったから支出も減ったけど。でも厳しかったよ。ただし僕らは自営業者だから少し政府から助成があったんだ。その受給資格がない人は本当に大変だったと思う。納税額で決まるんだよ。税金を払ってたら助けてもらえるという。それで僕らは何とかなったんだ。まあいずれにしろ大打撃だったことに変わりはないけど、それでも多くのミュージシャンに対して助成があったからね。

■ちなみに感染はしましたか? 質問者は軽症でしたがいちど感染しています。

エド:僕はかなり初期の頃、2020年の3月だった。ものすごい重症というわけではなかったけど、それでもかなり明らかな症状が出たよ。それで3週間ほど隔離生活を送って。年齢が年齢だからもっと悪化してもおかしくなかったけど幸い大丈夫だった。

■時の経つのは早いもので、2022年は〈Warp〉の『アーティフィシャル・インテリジェンス』がリリースされて30年も経ったんですね。どんな感想をお持ちですか?

エド:そんなに経ったなんて思えないけど、経ったんだよね。時間は進んでいるわけだ。年を取ると過去を振り返ってもそれほど昔のことに感じないんだ。でも実際はそれだけ時間が経っているという。音楽がどのように変化、進化してきたかを考えると面白いよね。ものすごく変わったとも言えるし、ある意味ではそれほど変わっていないとも言える。でも何が変わったって、いまでは非常に簡単に、世界中の音楽にアクセスできるようになったこと。たとえば30年前は、もしどこかの国の音楽を聴きたいと思ったら専門店に行く必要があったわけだよ。その音楽へのアクセスのしやすさがもっとも大きな変化のひとつだと僕は思う。いつでもどこでも、どこの音楽でも聴くことができるという。総じて言うとそれはポジティヴな変化だと思う。選択肢の多さに圧倒されることもあるけどね。僕たちの音楽も間違いなく変わったしね。プロダクションがだいぶ良くなったという意味でもそうだし、より多様な音楽に触れて、受けた影響の幅が広がったという意味でも。当時自分たちが作った音楽は、時代遅れに聞こえるものもあるし、いつ作ったのかわからないようなものもある。作られた時代を特定するのが難しくなってきてるよね。我々はこれまでにエレクトロニック・サウンドにも慣れ親しんできて、世界中の楽器の音を聴いて、あらゆる音楽に晒されている。だから全部が混ざっているし融合しているんだ。

■そういうなかで取りかかった新作になりますが、制作はどんな感じで進んでいったのでしょうか?

エド:かなりの部分をそれぞれが個別に作ったんだ。僕はその時々に滞在している場所で作って、アンディはだいたいロンドンで作っているという。僕は少々ノマドっぽいタイプでひとつところにずっと留まらないから。そして最終的にはロンドンで数日かけて2人でそれまで作ったものを検討する。リモートのち集合だね。やり方としてはこれまでとすごく似ていて、依然として最新のテクノロジーやソフトウェアにすごく魅力を感じるんだ。毎年のように新たな発展があるし新しい方法が出てくるから。つまり今回の制作もこれまで長年やってきたやり方と同じで、終盤でコラボレーションするという感じだった。アルバムの形が見えはじめてきたら集合し、作ったものを一緒に聴いて一緒に調整する。でも最初のアイデアは個別に考えることが多い。それにインターネットの速さのおかげで待ち時間もほとんどなくリアルタイムで一緒に作ることもできるしね。共同作業できるワークステーションも多いし、一緒に作る方法はたくさんあるんだ。

■前作『Polymer』のときは環境問題がテーマとしてありました。新作『Feorm Falorx』にもなにかテーマがあるようでしたら、そのことについて教えてください。

エド:アンディには、我々が別の惑星に行ったという主題があったんだ。もし彼がここにいたらうまく説明してくれると思うけれど、アルバムのテーマは、僕ら2人がその惑星で開いたコンサートなんだよ。物理的な惑星かもしれないし異次元的な惑星かもしれないし、僕自身は確信も持てないけれど、たしかにそこにいたんだ。はっきりと覚えていないだけでね。そういうわけで、それがテーマ。まあ明らかに、ファンタジーや逃避、別の存在といったテーマ、あるいは真実とも関係があるだろうね。

偽情報ということに関して言えばいまは非常に奇妙な時代でもある。ただアンディ的には実際にその惑星に行ったということがメインテーマなんだ。彼がそう言うならそうなんだよ。ファロークスという惑星で行われたFeormというフェスティヴァル。Emma Catnipがアートワークとグラフィックノーベルを手がけていて、惑星までの道程やフェスティヴァルの様子といった一連の旅を描いている。彼女はその世界を再現するためにAIも駆使していて。というわけでアートワークやヴィデオは、彼女の目と想像力を通した、ファロークスにおける僕らの経験を表現したものなんだ。つまりこのアルバムはファロークスで過ごした日々を記録した日記のようなものだね。

■アルバムは前半と後半とでは趣が違いますよね? 前半は、ダンス・ミュージックに特化していると思いましたが、いかがでしょうか?

エド:明確に半分に分けられるかどうかはわからないけど、そこは聴く人次第だからね。このアルバムには間違いなく、自分たちの過去や受けてきた影響、エレクトロやファンクといったものを反映されていると思っていて。だから他のアルバムと比べて後ろを向いている部分が多いかもしれない。もちろん昔のサウンドをそのまま再現しようとしているわけではないけれど、昔の音楽のあからさまな引用がある。新しいものを作ろうとしつつ、伝統的あるいはノスタルジックな要素があって。でもそうだね、終盤にかけては……とくに最後の曲なんかは遊びの要素はグッと減ってシリアスになっていて。フェスティヴァルだからアルバムの大半は陽気だけれど、最後に少しだけシリアスな雰囲気が漂ってくるという。そういう二面性はたしかにあると思う。ただそれほどはっきりした区切りがあるかどうかはわからないな。

序文・質問:野田努(2022年12月01日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE