MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > Interviews > interview with Squarepusher - あのころの予測不能をもう一度

古くからのファンなら、冒頭の和音とドラムを耳にしただけで涙がこぼれてくることだろう。スクエアプッシャー通算15枚目、5年ぶりとなるニュー・アルバム──といってもそのあいだにプレイヤーとしての側面を強く打ち出したショバリーダー・ワンのアルバム(2017)や、逆にコンポーザーとしての側面に重きを置いた、BBCの子ども向けチャンネル CBeebies による睡眠導入ヴィデオのサウンドトラック(2018)に、オルガン奏者ジェイムズ・マクヴィニーへの楽曲提供(2019)という、対照的な性格の1+2作品があったわけだけれど──『Be Up A Hello』は、ぶりぶりとうなるアシッド、切り刻まれたドラム、ジャングル由来のリズムなど、往年のスクエアプッシャーを彷彿させる諸要素に覆いつくされている。とはいえこれをたんなる懐古趣味として片づけてしまうことはできない。アルバムは序盤こそメロディアスで昂揚的な展開を見せるものの、ビートレスな “Detroit People Mover” を経て次第にダークさを増していき、おなじくビートレスでなんとも不穏な “80 Ondula” で幕を下ろす。

フィジカルのシンセやミキサーを用いて制作されたという今作は、自身で新たにソフトウェアまで開発してしまった『Damogen Furies』(2015)とは正反対のアルバムだといえよう。その対照性はテーマにもあらわれている。前作では政治や社会にたいする怒りが原動力となっていたのにたいし、今回のアルバムをつくりはじめる契機となったのは、親友クリス・マーシャルの死というきわめて私的な出来事であった。クリスとは90年代初頭に一緒に音楽をつくって遊んでいた仲だったそうで、ようするにまだレコード・デビューするまえの、10代だったころのトム・ジェンキンソンに大きな影響を与えた存在だったわけだ。そのときのわくわくするような感覚、これからなにが起こるのか予測できない危険な感覚を取り戻したかったと、素朴にトムは語っている。ゆえに本作はアナログ機材を多用することになり、また90年代初頭の音楽から大いにインスパイアされることにもなった。ハードコアであり、レイヴである。

その点においてこのアルバムは、いわゆるベース・ミュージックではないにもかかわらず、2010年代後半以降の──それこそ『92年におまえはどこにいた?』と問うゾンビーが体現しているような──当時を体験できなかった、けれどもかわりにグライムやダブステップを通過した世代によるいくつかの表現とリンクしうる一面を有しており、そういう意味ではきわめて今日的な作品であるともいえる。そしてそのような再帰性を用意することになったのが、かけがえのないひとりの人間の死であり、共有不能なかなしみであったこと、それについてわたしたちはどう思考を巡らすべきだろう?

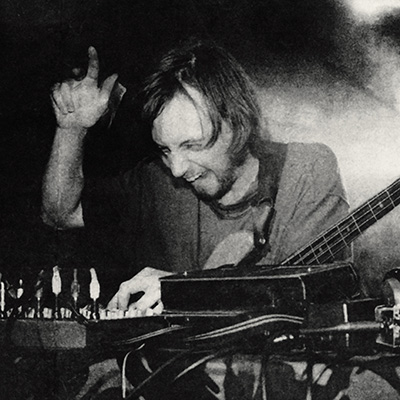

彼はやさしくほほえんでいた。そんな表情の写真はこれまで見たことがなかった。今回のアルバムは彼にとって、そしていまの音楽シーンにとってどのような意味を持つのか──昨秋〈Warp〉30周年イヴェントのために来日していたトム・ジェンキンソン本人に、新作の背景やそこに込められた想いについて語ってもらった。

あのころの感覚を取り戻したいというのがあったと思う。

■2019年、〈Warp〉は設立30周年を迎えました。あなたはそのうち24年間〈Warp〉に関わっています。

トム・ジェンキンソン(Tom Jenkinson、以下TJ):30年のうちの大多数だね。

■じつに8割を占めます。レーベルがアニヴァーサリーを迎えてどういう気持ちですか?

TJ:振り返れば契約したのは96年だった。ほかのレーベルからのオファーもあったけど、〈Warp〉を選んだんだ。理由は、90年代初頭に彼らがリリースしていた音源に興味があったから。それが当時の僕のインスピレイションでもあったんだ。

■契約した当時といまとで、レーベルの変わらないところはどこでしょう?

TJ:正直にいって、リリースしているもののすべてが良いとは思っていない。でもそれは当然のことだよね。僕はレーベルがリリースを選ぶ過程に絡んでいないからね。そういう意味では、ほかのレーベル以上に〈Warp〉に興味を抱いているわけではないんだ。でも友だちもいるし、関係も良好に続いているから、いまにいたっている。正直、〈Warp〉のすべてをフォロウしているわけではないんだ。

■では〈Warp〉の作品で良いと思っているものは? できれば友人ではない方の作品で。

TJ:イェー。ナイトメアズ・オン・ワックスのすごく初期のやつとか。とくに “Dextrous” は当時いちばん好きだったね。あとは LFO の “LFO” というトラック。それ以前の僕はエレクトロニック・ダンス・ミュージックにとくに興味を持っているわけではなかったんだけど、あれを聴いて初めて、その手の音楽の世界観に注意を払って聴くようになったんだ。それ以前のダンス・ミュージックはいわゆるコマーシャルなブルシットばっかりだったから。ラジオで聴くようなものにかんしてはね。だから興味をひかれなかったんだけど、LFO のあのトラックは深みがあるし、刺戟的だったし、挑んでくるような感覚があったし、聴いていてわくわくした。カタログのなかでメジャーかどうかはべつだけど、僕にとってはあの1曲だね(註:このエピソードはすでにいろんなところで語っている。たとえば『別冊ele-king Warp 30』をお持ちの方は123頁を参照)。

■新作『Be Up A Hello』はジャングルのリズムの曲が多く、またアシッドもよく鳴っています。前作『Damogen Furies』ではじぶんでソフトウェアまで開発していましたけど、今回はアナログ機材が多用されているように聞こえました。原点回帰の意図があったのでしょうか?

TJ:このアルバムには個人的な側面があるんだ。かなしいことに、友人のクリス・マーシャルが去年(2018年)亡くなってしまってね。彼にたいするデディケイトの意味あいもこの作品にはあるんだ。そういう意味で今回のアルバムはトリビュートのかたちをとっている。そのために、今回使っている機材と出会ったときの、つまり90年代にクリスと一緒に音楽をつくっていた当時の……彼と僕はテクノロジーにすごく興味を持っていたから、これを使ったらどういうふうになるんだろう、どんなことができる機材なんだろう、ってふたりで探りながらやっていたんだけど、あのころの感覚を取り戻したいというのがあったと思う。当初のああいう古いマシーンって音のキャラクターも独特だしね。だから、今回の楽曲には機材の存在が刷り込まれているんだ。そうなってくると、機材から逃れることは完全には無理なんだよね。もちろん逃れようとはしたんだよ。新しい使い方をしたいとも思ったけど、割り切れないところもあった。だからそれを超えて、おなじ機材だけれど、むかしはやっていなかったようなやり方をしたいなと。そういう試みはしたつもりだね。

いちばん当てはまる言葉は、「アンプレディクタブル(予測不可能な)」だったと思う。先が読めない、なにが起こるかわからない。そもそも型が決まってなかったから毎回状況がちがう。それがいまのじぶんの音楽にも生きているんだ。

■オフィシャル・インタヴューでは、レイヴ初期のシーンからインスパイアされたとも語っていましたね。

TJ:当時90年から93年くらいまでのクラブで流れていた音楽にはおおまかなくくりがあると思うけど、そのなかにもいろいろなものがあって、具体的に僕がそのインタヴューで触れていたのはアメリカのハウス・ミュージック、それから影響を受けた英国の音楽、それと当時のオランダやベルギーから出てきていた音楽だね。一時期オランダ、ベルギーからよりハードなダンス・ミュージックが爆発的に出てきていたからね。あとはブレイクビートの導入期のころでもあったと思う。当時ハードコアと呼ばれていたものは、のちにジャングルという呼び方に変わっていくわけだけど、そういうものにかんしてインタヴューで触れていたと思う。でも僕はとくに明確に分け隔てをしているわけではなくて、僕が聴いてエキサイトできるものを、大きな音で楽しむ。あとはヘドニスティック(快楽主義的)な体験ができる音楽がいいね。音楽そのものだけではなく、その周辺も含めて、ね。だから、使っているものがブレイクビートであれ、ドラムマシーンでつくったビートであれ、そういうことは関係なくて、じぶんが聴いて腹に響くみたいな、そういう体験ができる音楽のことをインタヴューでは話したと思う。

■じっさいレイヴの場には行っていました?

TJ:ああ、もちろん、行っていたよ。当時はまだじぶんではパフォーマンスをしていなかったから、オーディエンスの一員としてそれを体験していたね。僕がパフォーマーとして最初にやったのは、いわゆるバンドの形態で。10代のころにやっていたのは、ジャズとかロックとか、名称はなんであれ、むかしからある音楽の提示のしかただった。でも一方で、じぶんの楽しみやリラクゼイションのために、そういったレイヴ的なイヴェントに行くことが多かったね。

■レイヴにはDIYで自由で革命的な側面がある一方で、ドラッグの問題もありました。レイヴのムーヴメントについてはどう思っていますか?

TJ:いちばん当てはまる言葉は、「アンプレディクタブル(unpredictable:予測不可能な)」だったと思う。ようするに先が読めない、なにが起こるかわからない。ああいうものがすべてにおいて初めての時代だったから、決まったかたちがいっさいなくてね。ダンス・ミュージックを聴くためのイヴェントに前例がなかった時代だから。そもそも型が決まってなかったし、だから毎回状況がちがう。環境もさまざまで、場所だってパブのバックルームでやっていたり、巨大な倉庫みたいなところでやっていたり。音楽のためにつくられた場所ではないところからはじまっているんだ。いわゆるダンス・ミュージックのクラブというものが発展する以前の世界だよ。だからとうぜん危険な要素も絡んでいたとは思う。でも、危険だからこそ、なんかわくわくするというか、楽しいとか、いったいなにが起こるんだろうって感覚がすごくあったことを覚えている。その感覚がいまのじぶんの音楽にも生きているんだ。なんでも探訪してやろうっていうメンタリティーだね。あえてまだしっかり理解されていないもの、みんなが把握しきれていないものを探っていこうっていう感覚、それは当時のあの雰囲気にすごく近いと思うんだ。つまりパターンがないということだね。

あともうひとつは、企業のスポンサーがなかったということ。つまりレイヴのイヴェントというのは、その場にいる人たちだけのものだった。いまのフェスティヴァルって規模は大きいけど、なにかのプロダクトのプロモーションに使われている感じがあるよね。そこに僕が出る場合も、僕の音楽がなにかを売るために使われているんじゃないかと思ったり。販売のヘルプだよ。あるものをかっこよくみせるためにじぶんの音楽が使われているような感じがして、僕はすごくいやだね。往年のあの雰囲気を知っている者としては、いまのあり方はちがうなってすごく思う。当時いちばんプレシャスだったのはそこかもしれないな。

取材・文:小林拓音(2020年1月31日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE