MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

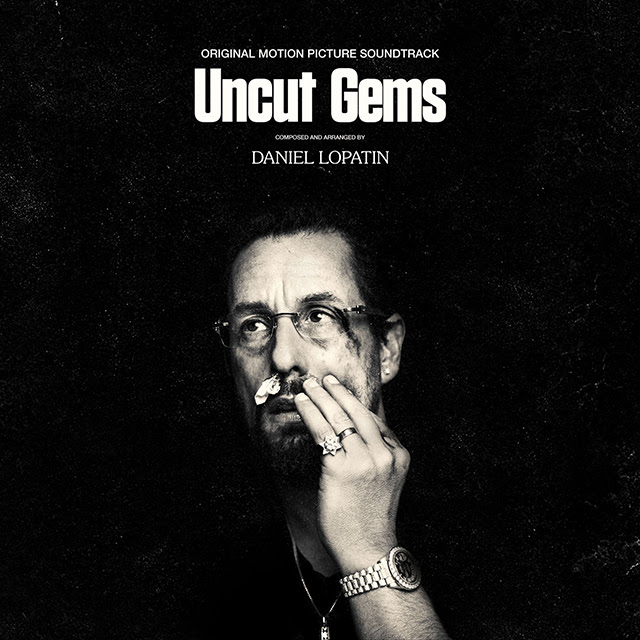

Home > Interviews > interview with Daniel Lopatin - 人間としての自分に近い作品に思えた

今回のサントラは『Good Time』とはぜんぜんちがっていて、ものすごく誇りに思っている。「これが僕なんだ」という気持ちになってね。人間としての自分に近いような作品に思えたんだ。

監督は前回同様ジョシュア&ベニー・サフディ兄弟。製作総指揮はマーティン・スコセッシ。たしかに、外部の意向が大きく関与している。映画のサウンドトラックなのだから当たり前といえば当たり前なのだけれど、ジョエル・フォードしかり、ティム・ヘッカーしかり、彼は他人とコラボするとき、基本的にはOPNの名義を用いずにやってきた。そう、幾人ものゲストを招いた昨年の『Age Of』までは。だからむしろ、サフディ兄弟と初めてタッグを組んだ『Good Time』(17)がOPN名義で発表されたことのほうがイレギュラーな事態だったのかもしれない。ソフィア・コッポラ監督作『The Bling Ring』(13)もアリエル・クレイマン監督作『Partisan』(15)もリック・アルヴァーソン監督作『The Mountain』(18)も、ダニエル・ロパティンの名でクレジットされていたのだから。

ときどき自分が人間であることを忘れてしまう──ダニエル・ロパティンはそう語っている。今回OPN名義ではなく本名で作品を発表することになったのは、その音楽がまさに自分のものだと思えたからだという。不思議である。サウンドトラックの制作でそのように感じるのは珍しいケースなのではないか。それに、パーソナルなのはむしろ、OPN名義のほうではなかったか。つまり今回彼は、サフディ兄弟とはもちろん、ゲイトキーパーや「MYRIAD」で仲間に引き入れたイーライ・ケスラーのような他人たちと仕事をすることによって、あらためてみずからの人間らしさや自分らしさを確認しつつも、あえてコラボの解禁されたOPNではなく本名のほうで作品を発表したということで、そこには何かしら他者にたいする意識の変化が……

とまあ、そんなふうにいろいろと深読みしてみたくなっちゃうわけだけれど、DJアールやアノーニをプロデュースしたときもOPN名義だったのだから、たぶん、本人は深く考えて使いわけているわけではないのだろう。思うに、そのようなある種のユルさにこそ彼の本質みたいなものが宿っているのではないか。それに振りまわされるかたちでわたしたちはいつも、「今度はなんだ?」と気になって、独自の分析や自説を披露したくなってしまうのではないか。ようするに、彼の音楽や振る舞いは、どうにも思考誘発性が高いのである。

今回の『Uncut Gems』でキイとなるのはおそらく、初期の彼を思わせるアナログな触感から『AKIRA』的な発想と王道のクラシカルなアレンジとスムージィなサックスの奇妙な混合へとなだれこんでいく、冒頭“The Ballad Of Howie Bling”だろう。この曲から聴きとることのできる諸要素は、声楽を活かした8曲目やサックスの映える10曲目、やはり芸能山城組を思わせる13曲目、おなじくかつての音色で思うぞんぶん感傷の湯船につかる最終曲などに、分散して登場することになる。ほかにも、これまでの彼にはなかったクラシカルな旋律を聞かせる2曲目や4曲目、ブリーピィかつミニマルな7曲目、ライヒ的な9曲目など、今回のサントラもいろいろと分析したくなる魅力にあふれている。

そのような誘発性をこそ最大の武器に、2010年代のエレクトロニック・ミュージックを代表する存在にまでのぼりつめたダニエル・ロパティン。去る10月末、《WXAXRXP DJS》のために来日していた彼だけれど、幸運にも取材の機会に恵まれたので、『Uncut Gems』についてのみならず、かつての作品のまだあまり語られていない部分についても質問を投げかけてみた。じっさいに対面した彼は、いわゆるアメリカ人らしい陽気なナイスガイといった印象で、そのサウンドやコンセプトから連想されるような気難しさや思弁の類はいっさい身にまとっていなかった。

音楽は苦しみから生まれたっていう考えがあるんだ。太古のむかし、ホモ・サピエンスが死に直面したときの恐怖感みたいなもの、そういう本能的なものから生まれたのが音楽なんじゃないかな、と。

■いまも拠点はブルックリンですか?

ダニエル・ロパティン(Daniel Lopatin、以下DL):ああ、不幸なことにね。

■それはなぜ?

DL:もう10年住んでるからそろそろ場所を変えたいかな。

■先日ニューヨークのラジオ局WNYCの「New Sounds」という番組(*1982年の開始以来、積極的にエレクトロニック・ミュージックや現代音楽などを紹介してきた番組)が終わることになって、『ニューヨーク・タイムズ』紙がそのことを「NYはかつてほどクールではなくなってしまった」という方向で記事にしていたのですが(*それらの抗議の結果、番組は継続することに)、いまニューヨークのエレクトロニック・ミュージックのシーンはどうなっているのでしょう?

DL:物価が高くなって、アートやクリエイティヴィティみたいなものが薄くなってきているね。グレイなサイクルに入ってしまっている。豊かな歴史のあるところだから残念だよ。もちろん、そこから変わって新しいものが出てくる可能性はあるよ。僕自身は新しいアイデンティティの感覚がある場所に惹きつけられるね。ニューヨークはアイデンティティがもう決まりきってしまっているというか、そういうサイクルにあるのかなと思う。たとえばメキシコシティに行ったときは、すごく新鮮なものを感じた。新しいものが出てきている感じがした。だからいまは自分の拠点を変えることを考えたり、もう少しアメリカの外で何が起きているかとか、どういうところに何があるのかを考えたりするべき時期なのかもしれないな。

■いまニューヨークでおもしろいことをやっていると思えるアーティストやレーベル、ヴェニューはありますか?

DL:ニューヨークでどんな新しいクールなものが出てきているか、何が起きているかという質問に答えるのに、僕はあんまり適していないと思う。よく知らないんだ。なぜかというと、僕は影響を受けることから隠れているからね。新しいものをスポンジみたいに吸収しすぎてしまうと、自分のものがわからなくなるようなことがあるから、いま何が起きているかということからは距離を置いているんだ。でも、友だちがやっていることはおもしろいと思うよ。たとえば〈RVNG〉をやっているマット・ワース(Matt Werth)。彼がキュレイトしたイヴェントやライヴはどれもおもしろいと思う。

■前回のサウンドトラックはOPN名義でしたけれど、今回本名を用いたのはなぜですか?

DL:それはほんとうにたんなる思いつきだね。父と母がいて僕が生まれたということ、自分が人間であるということを忘れてしまうときがあるんだけど、そのことを少し思い出したんだ。今回のサントラは『Good Time』とはぜんぜんちがっていて、ものすごく誇りに思っている。だからこそ「これは良い作品だ」「これが僕なんだ」という気持ちになってね。人間としての自分に近いような作品に思えたんだ。まあ、思いつきなんだけどね。

■人間であることを忘れるというのは、たとえば自分を「音楽機械」のようなものだと感じることがあるということでしょうか?

DL:たしかに、音楽をつくるマシーンみたいなところはあるね。でもそれはクールな機械で、自分でも気に入ってるんだ。他方でものすごく自己中心的な、自分だけの、誰も入れないような世界がある。自分がつくっているものはパーソナルな言語みたいなところがあってね。「ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー」は自分だけのコミュニケイションみたいな場所なんだ。でも今回はほかのひとたちとのコラボがあったり、監督との絆やコミュニケイションも含まれてるから、もうちょっとあたたかさがあるし、そういう意味では人間的だね。

■過去にも何度かサウンドトラックを手がけていますけれど、おなじ監督と組むのは初めてですよね。サフディ兄弟の映像表現はあなたの音楽と相性が良いのでしょうか?

DL:今回は彼らの最高の作品だよ。もちろん彼らは友人だし、コラボレイションがうまくいく親密な関係性ができていると思っている。サウンドトラックをつくることには彼らも関わってくるからね。ただ、彼らと仕事をするのは2回目だけど、ほかにたくさんの監督と一緒にやったわけではないから、比べられる人がいないんだ。僕は、友情がなくても良い仕事はできると思っているから、将来的にはそうじゃない人とも仕事をしてみたい。ただ、ひとつ言えるのは、彼らみたいに友人で、かつアーティスティックな面でも共感できる人と働くのはすごく楽しいし、贅沢だということ。もし一緒に仕事をしなかったとしても、彼らの映画は好きになると思う。すごく良い映画をつくっているからね。一緒に仕事することになったきっかけは、2014年の『神様なんかくそくらえ(原題:Heaven Knows What)』なんだ。あの映画を観てすごく良いと思ったし、そのひとつ前の、レニー・クックというバスケットボール選手のドキュメンタリー(『Lenny Cooke』)も観ていたから、ぜったい良い仕事ができると思っていたんだよね。

■今回もサウンドトラックに台詞が入っていますね。これはじっさいに映画のなかで使われている音声ですか?

DL:4つ入っているはずだけど、それらはとくに僕がとりつかれている台詞なんだ。僕にとって重要で、この映画のソウルを代表するような台詞を選んだ。ただ、それはちょっと変な台詞で、たとえば予告編に入れられるタイプの台詞ではないんだけど、自分にとってはすごく重要なもので。僕にとってこの映画の意味を象徴するような台詞だね。

取材・文:小林拓音(2019年12月13日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE