MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

Home > Interviews > interview with Adrian Sherwood - 2020年のリー・ペリー

トロトロに様々な具材が溶け合った濃厚なスープのようなアルバム『Heavy Rain』。リーの軽快なヴォーカルを温かなルーツ・リディムで彩った『Rainford』に対して、サイケデリックで混沌としたコラージュ感と重心の低いリズム・トラックは〈ブラックアーク〉末期を彷彿とさせる。しかし、本作『Heavy Rain』は単なる“ダブ・アルバム”と呼ぶにはいささか不思議な体制のアルバムになっている。そう、リー・スクラッチ・ペリーの最新作『Heavy Rain』は不思議なアルバムだ。いわゆるダブ・アルバム──アルバムの頭からお尻まで全ての曲を単にエイドリアン・シャーウッドがダブ・ミックスしたヴァージョン集ではない。もちろん続編やアウトテイク集でもない。そのオリジナルとも言える『Rainford』に収録されている楽曲のダブ・ミックスも収録されているが、今回はじめて登場するリディム・トラックの楽曲も収録されている。また単にトラックだけでなく、新たなアーティストも参加している。まず、リーのダブワイズされたヴォーカルが行き交うなか、ヘヴィなリディムをベースに、トロンボーン特有のゆったりとした心地よい熱風のような旋律が流れてくる。その主は、ヴィン・ゴードン──レゲエ・ファンにはおなじみの伝説的トロンボニスト──1960年代末からポスト・ドン・ドラモンド(実際にドン・ドラモンド・ジュニアと名乗っていたこともある)としてジャマイカの音楽シーンにて大量に名演を残しているレジェンドが参加している。インストに管楽器奏者やキーボーディストが新たな旋律を加えることはジャマイカ・ミュージックの常套手段でもあるが……おっと忘れてはいけない、なにより本作の大きなトピックとなっているのはブライアン・イーノの参加だ。『Rainford』の先行シングル・カット曲とも言える“Makumba Rock”のクレイジーで強烈なイーノとエイドリアンによるダブ・ヴァージョン、すでに『Heavy Rain』に先駆けて先行公開されている“Here Come The Warm Dreads”(イーノが自身の『Here Come The Warm Jets』をもじったものだとすれば、往年の〈ON-U〉ファンにはアフリカン・ヘッド・チャージの『My Life In A Hole In The Ground』がニヤリと頭に浮かぶだろう)。本作はある種リー・スクラッチ・ペリーのヴォーカル・アルバム『Rainford』を、その存在そのものをダブで拡張してみせた、そんなアルバムだ。

新しい人と一緒にやって新たなアイデアを取り入れる必要があるんだ。1975年ではなく2020年におけるリー・スクラッチ・ペリーらしいレコードを作ろうとしたわけだ。

■今回の『Heavy Rain』は、いわゆるオリジナルの『Rainford』をもとにした純然なスタイルのダブ・アルバムではありませんよね?

エイドリアン・シャーウッド(Adrian Sherwood、以下AS):確かにね。でも、だって同じもの、同じもの、同じ、同じ、同じ……ってやっててもなにも進歩がないだろう? 今回のレコードにはヴィン・ゴードンをはじめとする素晴らしいアーティスト、さらにブライアン・イーノも参加している。俺やリーはダブのはじまりからずっとやってきたけど、まだ新しい人と一緒にやって新たなアイデアを取り入れる必要があるんだ。そして1975年ではなく2020年におけるリー・スクラッチ・ペリーらしいレコードを作ろうとしたわけだ。実際すごく新鮮でエキサイティングなレコードになったと思うね。

■リーをメインに添えた『Rainford』とも違ったものになっていると思いますが、アルバムのサウンド・コンセプトなどはあったんでしょうか?

AS:まず『Rainford』のコンセプトはリーの極私的なレコードを作るというものだった。リーが自らのライフ・ストーリーをその歌で語りつつ自分自身について明かしていくというね。実際とても親密で素晴らしいレコードになったと思う。対して『Heavy Rain』だけど、これは他のプロモーションのインタヴューでも話したことなんだけど、あえてリーの過去の傑作にたとえるならば『Super Ape』なんだ。これはダブの発展系であり、いろんなフレーバーが楽しめるものになっているんだよ。それに『Rainford』はあの形で完璧な作品だと思ったから、一緒にレコーディングした楽曲で、残念ながら入れられなかった曲がいくつかあった。でもクオリティ的には収録曲と何ら遜色のない素晴らしい曲たちだったから、それを『Heavy Rain』に入れたんだ。だから『Rainford』が好きなファンは絶対『Heavy Rain』も気に入ると思う。

■『Rainford』に対して『Heavy Rain』というタイトルがつけられています、これはどこからもたらされたのでしょうか? よくあるダブ・アルバムっぽい、ヘヴィなサウンドとオリジナルのタイトルをもじったものだと思うけど。

AS:そこには明らかに二重の意味があって、まずひとつは、そのアルバムのヘヴィなベースラインを示唆している。そしてもうひとつは字義通りの「空から降ってくる激しい雨」という意味だけど、それは、このレコードが喚起するものすべてを表わしていると思う。「Rainford」はリーの名前で、彼も非常にパワフルでヘヴィだからね。

■今回のジャケットは、キリストの肖像画をコラージュしたもののようですが、これにはなにか意味することがあるのでしょうか?

AS:いわゆる一般的に伝統的なキリストのイメージというのは白人のイタリア人として描かれている。それは、いまやいたるところで目にするわけだけど、実際のキリストはおそらくもっと肌の色が濃い誰かだったはずなんだよ(*おそらくエイドリアンは中東に生まれたことを示唆している)。ハイレ・セラシエ一世が古代イスラエルのソロモン王の末裔だとしたら、古代のイスラエル人は黒人の種族なわけだからね。つまりジャケットのアイデアは、キリストが黒人じゃないといまどうして言い切れるのかということなんだ。もっと言えば、黄色人種じゃないとも言い切れないだろ? こういうキリストのイメージを使うことで怒る人もいるかもしれないけど、でもそれはもう、ファック・ユー(失敬)と言うしかない。そもそもイタリア人が元のイメージを盗んで作り上げたものなんだしさ。伝統的と言われているものに、本当にひとつでも正確な描写があるのかよっていう。まあ俺の意見だけどね。

伝統的と言われているものに、本当にひとつでも正確な描写があるのかよっていう。

■80年代、ジャマイカから移り住んだリー・ペリーとともにすでに40年近く作業を共にしていると思うのですが、いままでにリー・ペリーと一緒に作業をして驚かされたことはありますか?

AS:リーは不思議なものが好きで、いつもロウソクや電気で遊ぶんだ。『Time Boom X De Devil Dead』を作ってたときに、友だちのデヴィッド・ハロウ(*アフリカン・ヘッド・チャージなどに参加、1990年代に入るとテクノヴァ、ジェームス・ハードウェイ名義でテクノ・シーンで活躍)が、スタジオの中を指して「見ろ、見ろ」って言うんだよ。そうしたらリーがひとりでスタジオにいて椅子の上に立っていて。俺たちはそれを廊下から見ていたんだけど、彼は片手で天井の大きな電球を握っていて、それがショートして明滅してたんだ。そして左手には触ると電気ショックがくる子供のおもちゃを持っていたんだよ。だから右手で電球を握って自分の手を焦がしながら左手で感電していたわけさ。どうしてそんなことをするかって? そんなのリー本人のみが理由を知っているんだ。たぶん自分で電気を発生させようとしていたんじゃないかな。

■リーがあなたのところにいたときに、いろんなもの(機材や7インチ・レコード)を土に埋めていたとききましたが、本当でしょうか? またあなたから見てそれはどういう意味があったと思いますか?

AS:埋めてたのは本当で、それはレコードを育てるため。そしてもっと売れるようにするため。面白がって一枚だけ庭に埋めてたんだよ。そしたらもっと売れると彼は考えたわけさ。

■さて今回の一連の作品に関してリーはどの程度制作に関与していたのでしょうか?

AS:まずジャマイカに行ってリーと彼の妻の家で1週間ほど過ごしてヴォーカルを録り、次に彼がイギリスに来てそこでもいくつかリディムを作ったんだ。そのときにリー自身にもパーカッションを叩いてもらい、オーヴァーダブをした。もろもろサウンドの提案もしていったよ。そのあとで自分がミックス作業をしたんだ。だから彼の関与はミックスの工程よりもレコーディングの工程が大きいといえるね。『Time Boom X De Devil Dead』の頃とか、40年ほど前はもっとミキシングにも関わっていたけど。そうやって前にも一緒にミキシングもやっていて、ちゃんとコミュニケーションも取れていて、彼が求めているものは把握しているからね。逆に言えばリーから「これは好きだ、これは好きじゃない」といった意見も出てくるからうまくいっていると思う。

■ブライアン・イーノとのコラボレーション“Here Come The Warm Dreads”はどのような経緯で?

AS:ブライアンとはこれまでに何度か会ったことはあったけど、お互いをよく知っているというよりも、お互いについて知っているという感じで、何かを一緒にやったことはなかった。ただマネージャーが同じなんだよ(笑)。だからマネージャーに「ちょっとブライアンに興味があるか聞いてみてもらえるかい?」と頼んだのがきっかけなんだ。そうしたら「ぜひともやりたい」という返事をもらったんだ。ものすごくシンプルな話なんだよ。

■“Here Come The Warm Dreads”は片方のチャンネルが完全に喪失したりと、かなりトリッキーなミックスがなされていますね。相当スタジオで盛り上がって作ったんじゃないでしょうか?

AS:かなり楽しい作業だったよ。ただ一緒にスタジオに入ったわけじゃないんだ。作業の直前に、ブライアンがすぐに何週間かどこかへ行ってしまうというタイミングだったから一緒にスタジオに入れなくて。なので、素材を渡して彼は彼でミックスをして俺も俺でミックスをしたんだ。それを後で合体させたというわけ。事前のプランではスピーカーからそのまま音が飛び出してくる感じにしようと話してたから、ある瞬間に片方のスピーカーから俺のミックスが聴こえてきて、彼の音がもう片方から聴こえてきたり、次の瞬間にそれが真ん中で合流したりするという感じなんだ、まあ少々複雑なんだけど、あのトラックは完全にイカれてるね。

■イーノはアンビエントの創始者ですが、リーもダブのパイオニアのひとりです。アンビエントとダブに共通するものはなんだと思いますか?

AS:余白、スペースがあるってことだね。たっぷりとしたスペースがあり、そして思考を刺激するところだ。

■オリジナル・アルバム+ダブ盤ともに、バックヴォーカルで娘さんふたりが参加されていますね。彼女たちは音楽活動をしているんですか?

AS:ふたりとも声がすごくいいからさ。上の子は音楽をやっていて一緒に作ったレコードもあるんだけど、彼女は心理療法士なんだ。

今回の音源には、スタイル・スコットが殺される前、最後になってしまったレコーディング・セッションの音源が入っている。彼はジャマイカのリズムを変えたんだ。いまのバンドを聴いてみてもその影響がはっきりとわかるね。

■ヴィン・ゴードンが多くの曲にフィーチャーされていますが、彼の起用はどんな理由から?

AS:彼は Ital Horns のトランペット奏者のデイヴ・フルウッドと友達で、デイヴからヴィンが来るという話をきいて、とにかく彼とレコーディングをするチャンスだと思ったんだ。彼との仕事はこの上ない喜びだった。もうだいぶ前に、ほんの少しだけ仕事をしたことがあったけど、今回参加してもらえて本当にうれしかったよ。ヴィンはものすごく紳士な人だ。その場で彼の演奏を聴いているときは彼がどんなにすごいことをしているのか気づかないんだけど、ふしぎとあとで聴くとすごいのがわかるんだよ。

■フィーチャリングというと、ジ・オーブやユースなどとも活動している、ガウディというイタリア人のキーボーディストが今回のアルバムでフィーチャーされていますね

AS:ガウディは良い友だちで、めちゃくちゃ才能がある。そして、すごくいいやつだよ。珍しいおもちゃのシンセサイザーだったり、楽器をたくさん持っていたりとか、趣味が良いんだよね。正直、今回『Rainford』と『Heavy Rain』の両方でガウディが果たした役割は大きかったし重要だった。彼は今度出るホレス・アンディのアルバムもやってるよ。

■また今回の作品は、最初期の〈On-U〉から活動しているクルーシカル・トニーなども参加しています、彼はあなたにとってどのような人物ですか?

AS:彼とは、俺が初めて作ったレコードから一緒だからね。今回のレコードにとってもトニーとジョージ・オバンは決定的に重要で、全曲で演奏してるんだ。言ってみれば彼らがバックボーンとして支えてくれているわけ。トニーは俺が一番好きなリズム・ギタリストでジョージは俺が一番好きなベーシストで、ふたりとも本物だよ。

■そして今回は故スタイル・スコット、さらには〈On-U〉初期から活動しているパーカッショニストのマドゥーなどなど、往年のアーティストのクレジットがあります。それを考えると今回、古いマテリアルも入ってそうですが。

AS:今回の音源には、スタイル・スコットが殺される前、最後になってしまったレコーディング・セッションの音源が入っている。そのときのセッションから、リディムをふたつ使っていて、そのうちのひとつは『Rainford』の収録曲。さに、もうひとつ『Heavy Rain』で使っているよ。マドゥーは、〈On-U〉初期からの付き合いで若い頃から知ってるけど、昔の音源ということではなく、今回はわざわざパーカッションを演奏してもらってる。スタイル・スコットも21歳の頃から知っていて、40年来の仲だったわけだけどね。彼に起こったことを考えると毎日胸くそが悪くなる。彼はジャマイカのリズムを変えたんだ。いまのバンドを聴いてみてもその影響がはっきりとわかるね。本当に彼と友だちでよかったし、一緒にやることで自分のサウンドがすごくいいものになったと思えた。あれほど素晴らしい人物と接することができてよかったよ。

■クレジットを見る限り、スタイル・スコットのドラムのマテリアル以外は“プリゾナー(Prisoner:囚人)”なる人物がプログラムしたドラムのようです。あなたの別名義なんでしょうか?

AS:ええと……まぁ、そうだね(苦笑)。昔ベースを弾いてる頃はクロコダイル(Crocodile)という名義だったけどね。ドラムのときはプリゾナーだったんだ。なぜその名前かというと、単に面白かったからだけど、あとはいろいろな音をサンプルして機械の中に音を閉じ込めてたからそういう意味もあったんだ。1980年代、いまのPCでのDAWができるもっと前に、AMS Audiofile (最初期のデジタル・オーディオ・エデター)という機材があって、それでサンプルした音を、テープを操作しながらレコードに挿入していったわけ。その当時、俺はその作業で作った音源を“キャプチャーした(捕らえられた)”サウンドと呼んでいたんだ。それでプリゾナーてわけさ。

■本作に参加している往年のアーティストたちとの間に、〈On-U〉の音楽から派生したコミュニティがあるのでしょうか? かつてそこでパンクとレゲエが出会ったように、いまでも〈On-U〉の音楽に影響を与えていますか?

AS:コミュニティという感じは昔の方が強かったな。悲しいことに多くの友人が死んでしまったからね。リザード(Lizard、ベーシスト)も(ビム・)シャーマンもスタイル・スコットもプリンス・ファーライもさ。それに俺たちもみんな歳を取ったし……依然として出会いの場にはなってるけど音楽業界も昔とは違う。昔はそれこそ(マーク・スチュワート&)マフィアもタックヘッド、ダブ・シンジケート、リー・ペリー、あとはアフリカン・ヘッド・チャージもみんなしょっちゅうギグをやってたけど、いまはそうじゃない。アフリカン・ヘッド・チャージは調子いいけどね。いまでもレーベルは一目置かれているけど、全盛期のように毎週ギグがあるっていうことではないからさ。いまはレギュラーで活動しているというよりもスペシャルなイベントをやるという感じだな。まずはもうすぐレーベル40周年だからそれに向けて色々やる予定だよ。

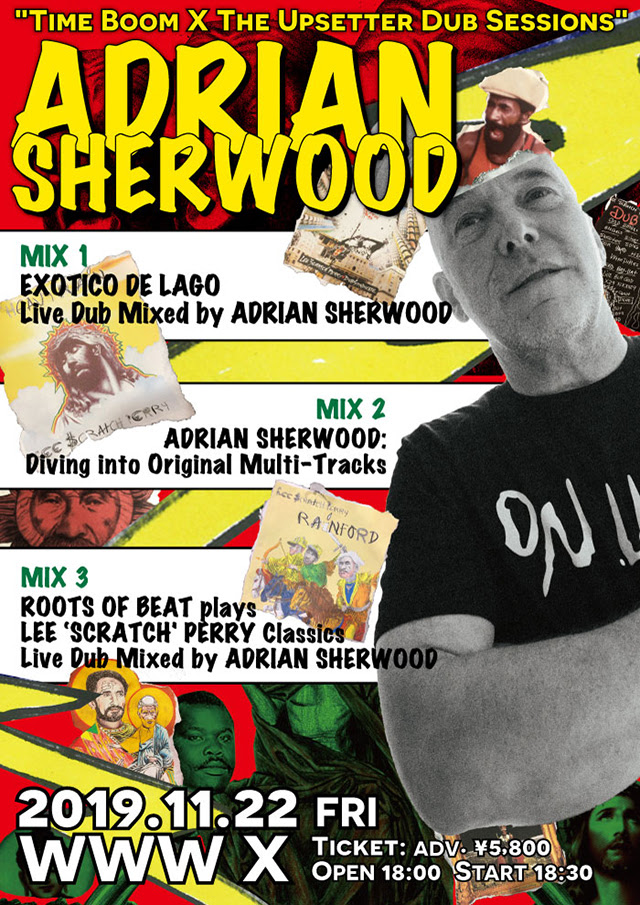

刺激的なダブ・ミックスを武器にそのレフトフィールドなサウンドで、音楽シーンに多大な影響を及ぼして来た伝説的プロデューサー、エイドリアン・シャーウッドの来日公演がいよいよ今週金曜日、11月22日に迫る!

『Time Boom X The Upsetter Dub Sessions』と名付けられた今回のイベントでは、UKダブのゴッドファーザー:エイドリアン・シャーウッドが、オリジナルのマルチトラックやマスター音源を用いて、エイドリアンとリー・ペリーとの名盤『Time Boom X De Devil Dead』『From The Secret Laboratory』から『The Mighty Upsetter』『Dubsetter』『Rainford』そして最新作『Heavy Rain』、さらにはリー・ペリーの伝説のスタジオ〈Upsetter Productions〉や〈Black Ark〉のアーカイブにまで潜り込み、ライブ・ダブ・ミックスを行う。さらに、エイドリアン自らの指名で、長久保寛之を中心にヴィンテージな質感とレイドバックした空気感、そして、ストレンジでムーディーなサウンドを展開するバンド、エキゾティコ・デ・ラゴも出演し、エイドリアンによるダブ・ミックスが行われることが決定している。そして新たに、〈ON-U SOUND〉の遺伝子を受け継ぎ日本のレゲエ/ダブ・シーンを牽引してきたオーディオ・アクティブ、ドライ&ヘビーのメンバーを中心に今回のために集結したスペシャル・バンド "ROOTS OF BEAT" の出演も決定! 珠玉のリー・ペリー・クラシックを生演奏し、エイドリアンがダブ・ミックスするという特別セットを披露!!

ダブに浸り、目の前で繰り広げられる仰天の神業ダブ・ミックスに圧倒される夜。見逃せない体験となるだろう。来場者には、特典として、エイドリアン・シャーウッドが今回のために録り下ろした特典MIX CDをプレゼント!

同日には今年4月にリリースされ各所から大絶賛されているリー・スクラッチ・ペリーのアルバム『Rainford』にブライアン・イーノやヴィン・ゴードンらゲストが加わり、エイドリアン・シャーウッドがダブ・ヴァージョンに再構築した『Heavy Rain』が日本先行リリース!

神業仰天生ダブMIX3本勝負!!

MIX 1 - EXOTICO DE LAGO - Live Dub Mixed by ADRIAN SHERWOOD

エイドリアンのお気に入り邦バンド、エキゾティコ・デ・ラゴの奇妙でムーディーなライブをダブ・ミックス!

MIX 2 - ADRIAN SHERWOOD: Diving into Original Multi-Tracks

エイドリアンとリー・ペリーとの大名盤『Time Boom X De Devil Dead』『From The Secret Laboratory』から『The Mighty Upsetter』『Dubsetter』『Rainford』 そして最新作『Heavy Rain』まで、エイドリアンが手掛けた数々のリー・ペリー作品をマルチトラック音源を用いてダブ・ミックス!

MIX 3 - ROOTS OF BEAT plays LEE ‘SCRATCH' PERRY Classics - Live Dub Mixed by ADRIAN SHERWOOD

オーディオ・アクティブやドライ&ヘビーのメンバーを中心に ROOTS OF BEAT としてこの日のためにスペシャル・バンドを結成! 珠玉のリー・ペリー・クラシックを、生演奏で再現! そしてエイドリアンのダブ・ミックスが炸裂!

参加メンバー:七尾茂大、河西裕之、外池満広、Master PATA、ANNA OZAWA、ASSAN、Inatch

ADRIAN SHERWOOD

Time Boom X The Upsetter Dub Sessions

MIX 1 - EXOTICO DE LAGO - Live Dub Mixed by ADRIAN SHERWOOD

MIX 2 - ADRIAN SHERWOOD: Diving into Original Multi-Tracks

MIX 3 - ROOTS OF BEAT plays LEE ‘SCRATCH' PERRY Classics - Live Dub Mixed by ADRIAN SHERWOOD

2019.11.22 Fri WWW X

Ticket Adv.:¥5,800

Open 18:00 / Start 18:30

来場者特典! エイドリアン・シャーウッド録り下ろし特典MIX CDプレゼント!!

[ チケット絶賛発売中!]

BEATINK:https://beatink.zaiko.io/_item/319057

イープラス:https://eplus.jp/sf/detail/0170040001-P0030006P021001

チケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=1948084&rlsCd=001

ローソンチケット:https://l-tike.com/order/?gLcode=73313

iFLYER:https://iflyer.tv/adriansherwood-191122/

Clubberia:https://clubberia.com/ja/events/288666-ADRIAN-SHERWOOD/

Tokyo Gig Guide:https://tokyogigguide.zaiko.io/_item/319057

Timeout Tokyo:https://www.timeout.com/tokyo/music/adrian-sherwood

ADRIAN SHERWOOD

ポストパンク、ダブ、インダストリアル、パンキー・レゲエ、ファンク、エレクトロ……80年代から90年代にかけて確立したそのレフトフィールドなサウンドを通して、後の音楽史に多大な影響を及ぼした伝説的プロデューサー。マーク・スチュワート、ザ・スリッツ、マキシマム・ジョイ、ザ・フォール、アフリカン・ヘッド・チャージ、プライマル・スクリーム、ナイン・インチ・ネイルズ、ニュー・エイジ・ステッパーズ、デペッシュ・モード等々……時代やジャンルを跨ぎ様々なアーティストたちの楽曲を手掛け、同時にイギリスでもっとも先鋭的なレゲエ~ダブを送り出してきたレーベル〈ON-U SOUND〉の総帥としてUKダブ・シーンを常に牽引、近年では〈Tectonic〉を主宰するピンチとのユニット、シャーウッド&ピンチとしても空間芸術と称されるサウンドを進化させている。

EXOTICO DE LAGO

2012年にアルバム『ROCKS "EXOTICA" STEADY』を発表した長久保寛之。その長久保を中心に、彼が選び抜いたメンバーと共に活動を開始したエキゾチカ・バンド。ヴィンテージな質感とレイドバックした空気感、そして、ストレンジでムーディーなサウンドで「ここではないどこか」を探し続ける音楽家たちが "EXOTICA" をキーワードに様々な音楽を飲み込んでゆく。

質問・文:河村祐介(2019年11月19日)

Profile

河村祐介/Yusuke Kawamura

河村祐介/Yusuke Kawamura1981年生まれ。渋谷区幡ヶ谷出身。2004年~2009年『remix』編集部、LIQUIDROOM勤務やふらふらとフリーを経て、2013年より、OTOTOY編集部所属。その他、テクノ方面を中心にプラプラと書いたりしています。

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE