MOST READ

- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも

- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス

- valknee - Ordinary | バルニー

- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- KARAN! & TToten ──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- 『成功したオタク』 -

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Solange - A Seat At The Table

- レア盤落札・情報

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

Home > Interviews > interview with Dego - UKジャズの逆襲(3)

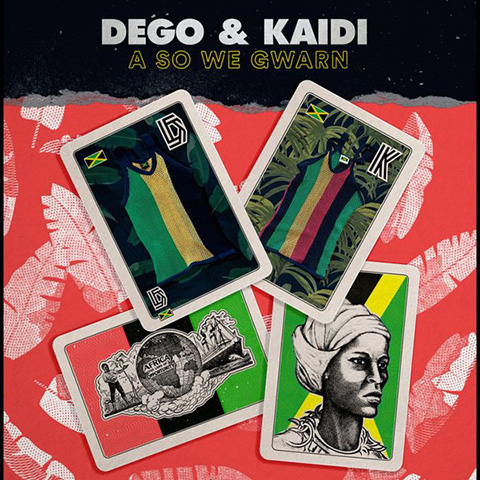

Dego & Kaidi A So We Gwarn Sound Signature |

4ヒーローの“Universal Love”(1994年)はいま聴いても、いやいや、いま聴くとなおさら、その曲に込められたジャズのフィーリングと、ジャングルと呼ばれたレイヴ・ミュージックとの結合というアイデアの素晴らしさ、完成度の美しさに感心させられる。そして、その金字塔からおよそ25年ものながい歳月が経っているが、ディーゴは、たったいま現在にいたるまで、ほとんど休むことなくコンスタントに作品を出し続けている。彼がすごいのは、どの作品もクオリティが高いとかそういうことよりも、そこに必ず新しいチャレンジ(実験)があるということだ。ディーゴのような人は、それこそ70年代のサウンドにレイドバックすることは簡単なのだろうけれど、彼はそうした焼き直しには走らない。昨年セオ・パリッシュのレーベルからリリースした『A So We Gwarn』にも、古き音楽を継承しつつもそれだけでは終わらない、何か新しいセンスを混ぜるというディーゴの姿勢が見て取れる。

アンダーグラウンドでコツコツとずっとやってきているアーティストがいまは若い世代からも評価されている。ディーゴやカイディ・テイタムのような人が、カマール・ウィリアムスやジョー・アーモン・ジョンズのような世代からリスペクトされているのはじつにいい話だ。UKジャズ(ではないジャズ)のシーンの厚みを感じるし、この音楽が人の生き方に関わるものであることを教えてくれる。短期集中連載「UKジャズの逆襲」の最終回は、去る5月上旬に来日した、エレクトロニック・ミュージックの方面からUKジャズを革新させた大先輩に出てもらうしかない。

若い世代が俺たちを知ってくれているのはとてもいいことだね。普通に考えたら古い音楽は消え去っていくものがサイクルだと思うから、それでもまだ自分の音楽が聴かれているのは素晴らしいことだよ。

■つい先日は2000 Black名義の新作を出しましたね。で、去年はDego & Kaidiとしてセオ・パリッシュの〈Sound Signature〉からアルバムを出しているし、もちろんそこからもEPも出しているし、ほかにも〈Eglo〉からもEPを出したりと、なんか最近むちゃ精力的ですね。

ディーゴ:最後にLP(『he More Things Stay The Same 』)をリリースしてからは、シングルのリリースをけっこう多くこなしたよ。昔はアルバム・リリース後の2~3年ぐらいは時間の猶予があったけど、いまの時代はみんなが多くのリリースを見込んでるから、コンスタントにリリースしないといけないんだ。それから俺は、自分の世代に限らず若いオーディエンスに自分の音を届けたかったから〈2000 Black〉以外の、信用できる違ったファンを持ったレーベルからもリリースをするように心がけたんだ。カイディとのアルバムもそういった意味で、広く自分の音楽を知ってもらえる素晴らしい機会になったと思う。

■いまロンドンの若いジャズ・シーンが脚光を浴びていますが、ジョー・アーモン・ジョンズやカマール・ウィリアムスのようなUKジャズの若い世代に取材をすると、シーンの先駆者のひとりみたいな感じで、あなたやカイディ・テイタムの名前が出てくるんですよね。自分自身でも、そういう実感ってあります?

ディーゴ:彼らが俺たちを知ってくれているのはとてもいいことだね。普通に考えたら古い音楽は消え去っていくものがサイクルだと思うから、それでもまだ自分の音楽が聴かれているのは素晴らしいことだよ。正直いうと、若いアーティストとじっさい何かを一緒にやることはほとんどないんだけれど、自分のバンドの若いアーティストに対しては、自分のやっていることを見せたり、経験を語ったり、アドヴァイスをしたり、彼らがこのインディペンデントな音楽業界で活動できるようにナビゲートするのがいま自分にできるいちばんいいことだと思ってるからね。

例えばアーティストがどこかのレーベルからオファーをもらって悩んでいるって相談があったときに、「なぜこのレーベルから出したいか?」とかいろいろ質問を投げかけたりもするね、それを「止めた方がいいよ」とは言わないように、できる限り真剣に向き合えるように言葉を添えたりはするよ。

■若い世代のアーティストを取材してて面白いなと思ったのが、彼らの影響を受けたアーティストのなかにロニー・リストン・スミスやロイ・エアーズ、マイゼル・ブラザーズなんかの70年代ジャズ・ファンクが混ざっていることなんですね。カマール・ウィリアムスなんかは世代的に10代前半はカニエ・ウェストとか聴いていた人なんですが、10代後半になって、ドナルド・バードとか70年代のジャズ・ファンクをとにかく聴きまくったと。で、それって、あなたやカイディなんかと同じじゃないですか(笑)。

ディーゴ:それに関してはいろんなケースがあると思うよ。人によっては3年前に出たレコードを「オールドスクール」と呼ぶこともあるし、逆に古い音楽がポピュラーになっていることだってある。もちろんまわりでそういう音楽をみんなに聴くようなメンタリティを促している人もいると思うし。俺の意見を言うと、たとえば俺がまだ20代でクラブやライヴを見に行っていた頃、そこでレコードをかけていた上の世代は自分たちが影響された音楽をかけていたんだ。で、そのまま俺がキャリアを積んで自分がDJをするときは自分が影響された音楽をプレイしているから。そんな感じで知識やメンタリティが受け継がれてるんじゃないのかな? それが自然に起きているだけだと思うよ。とくにヒップホップはサンプリングを軸にした楽曲が多いから、元ネタを掘ったりして知識を増やしているだろうし。

■「ブロークンビーツ」という言葉がここ数年でまたよく使われるようになっているのですが、あらためて言うとこのジャンルは何なんでしょうか?

ディーゴ:いや、正直俺もいまだにわからないな。そもそもこの言葉で俺たちの音楽を括られるのは好きじゃないからね。ただ他の誰かが勝手に名前につけてひとつのカテゴリーに押し込もうとしているだけさ。ただ言えるのは、これまで「ブロークンビーツ」と呼ばれていた自分の仲間のアーティストは、元々ほかのジャンルからやって来たヤツらなんだ。ドラムンベースやテクノのプロデューサー、ソウルやジャズのミュージシャン。そういうやつらが集まって同じ哲学の下で「新しい音楽」だけをやる集団だったんだ。

当時はパトリック・フォージやフィル・アッシャーが「INSPIRATION INFORMATION」というパーティで60年代~70年代の音楽をたくさんかけてたから、俺は彼らとは違う方向を追求した方がいいなと思った。だから俺は、J ディラやURの新譜をかけたり、彼らと同じように、自分のプロダクションに力を入れていたんだよ。

DJをやっていたらわかるかもしれないけれど、自分のかける10~20曲のセットのなかで普段とはまったく違う「クセ」のある曲もかけたりするよね? それがその日のセットの違いを作れるような。自分やカイディはそんなような音楽を目指して制作に没頭していたんだ。正直カイディの曲だって、言ってしまえばジャズ・ブギーなサウンドだし、ロイ・エアーズだってジャジーなディスコ、はたまたラテンとかで括れると思う。でも、誰かがいちど聴いたらこれはロイ・エアーズだ! ってわかるのと同じで、知らない曲でもフレーズを聴いただけでディーゴだ、カイディだと思ってくれるようなサウンドを追求していたんだ。ひとつのジャンルで括れないオリジナルなサウンドこそ、みんなが言う「ブロークンビーツ」の本当の真髄なんだと思う。

■それこそカイディとの共作のアルバム『A So We Gwarn』も本当に素晴らしいものでしたが、このタイトルはどう言った意味なんでしょうか?

ディーゴ:意味としては「This is how we behave」(これが私たちの行動です)「This is what we do」(これは私たちがやることです)なんだ。そこで自分たちがUKのダンス・ミュージックでどんな立ち位置なのか、どんな考え方を持っているか表現したいと思っていたんだ。もともと自分もカイディもジャマイカなどのカリブ海からの移民の子供としてのルーツを持っていて、国籍はイギリスだけど「ブリティッシュ(英国人)」とも言えないし、「ジャマイカン」とも言えない微妙な立場なんだ。だから自分たちのルーツに即してカリビアンのリズムを取り入れてみたりアートワークにも自分たちのルーツを表現した内容になっているね。

いつの時代もアートはリッチな方面から生まれてこないし、貧乏だったり何かが足りなかったり、追い込まれた状況からクリエイティヴィティが発揮される。だからいまのロンドンの状況はすごく難しいと思う。

■すこし話がそれますが、いま東京はオリンピックを目前にして再開発が進んでいます。あなたが〈Reinforced Records〉をやっていた頃のロンドンも現在ではかなり風景を変えていますが、それがあなたの音楽活動にどのような影響を与えていますか?

ディーゴ:もちろんこの20年でスタジオや家は何度か変わったりもしたよ。ロンドンは不幸にも物価が上がってる関係もあって、クリエイティヴィティが失われつつあると思うな。その影響でたくさんの人がベルリンやバルセロナ、リスボンに移ったりするのを見てきたし、逆に資本家や投資家みたいな人がたくさんロンドンに移ってきて、ビジネスのことに偏りすぎてしまっている気もするね。やっぱりいつの時代もアートはリッチな方面から生まれてこないし、貧乏だったり何かが足りなかったり、追い込まれた状況からクリエイティヴィティが発揮されると思う。だからいまのロンドンの状況はすごく難しいと思う。

■音楽の聴かれ方も変わりましたよね。サブスクリプトやデジタルで聴くようになって、音楽のあり方も変化しました。こうした環境の変化をどういう風に受け止めていますか?

ディーゴ:それには逆らうことができないよね。恐ろしい状況だけど、受け入れていくしかないと思う。いまの時代、音楽自体に価値がなくなってしまっているし、それが音楽産業の大きな問題でもある。インターネットが広がりをもたらしたけど、音楽の「リアル」な価値は減ってしまったかもしれないね。

■そのなかで自分自身でポジティブな出来事はあったんでしょうか?

ディーゴ:ポジティヴだって!? そんなことは本当に少ないかもしれないね、希望を言うなら、さっき君が名前を挙げたような若いアーティストが正しいメンタリティを持って新しいことに挑戦して状況を変えてくれてくれることかも。強いて言えばレコード会社がいろいろと牛耳っていた時代から個人で自由に音楽を発信できる時代になったけど、それにもいい部分、悪い部分あるし。でもやっぱり、本当に素晴らしいアーティストが評価されにくい時代になってしまったよ。それは悲しいよ。

■ちょうどいまヒットしているチャイルディッシュ・ガンビーノの“ディス・イズ・アメリカ”のヴィデオについてはどう思いますか?

ディーゴ:このとても悲しいヴィデオは今年を象徴する内容になっているよね。こういう社会的メッセージを持ったものは、かつての音楽やジャーナリズムではよくあったことだったと思う。俺はボブ・マーリーやチャック・D、ザ・スペシャルズなんかを聴いて育ったけど、この20年ものあいだに何かが起こって社会に混乱を与えたり、仲間に迷惑をかけている問題があっても、もうほとんどの人が気にしないようになった。現在は恐ろしい組織や警察なんかがこれらを押さえ込んだり、あることをなかったことにしようとしている状況が起きている。だからチャイルディッシュ・ガンビーノのヴィデオは大歓迎だけど、いろんな人に理解してもらう頃には抽象的になって、メッセージ性が薄まったり、2日前の誰かのタイムラインでの投稿のように、すぐに忘れられたりする可能性が高いだろうね。

■では、BlackLivesMatterなんかはどう思っているの?

ディーゴ:AmeriKKKa(アメリカ)やその他のほとんどがつねにレイシズムだし、それはしばらくの間続いてしまうだろうね。BlackLivesMatterの連鎖とそこから生まれた教育は、いくつかの希望を生み出してはいると思う。歴史はすべてを教えてくれるけど、結局は分裂と征服のための地獄みたいなもんだから、権力者はそれを教えることを拒むんだ。人種か社会階級か、経済か……。平凡な人はみなエリート階級の奴隷だけど、(BLMのような社会運動を見ていると)政治のシステムがいち早く崩壊することを望むことがあるかもしれないよ。

■なるほど。では、今後のリリース予定やスケジュールなんかを教えてください

ディーゴ:レーベルのファミリーでもあるMatt LordのEPを控えているよ。それからカイディのEPもね。ただし、彼のアルバムが先に出てからリリースしようと思ってる。あとはそろそろ自分のソロのアルバムもスタートしようかなと考えているよ。

■ちなみにけっこう長く日本に滞在していますが、友だちがたくさん多いんですね。自由時間は何をしているんですか?

ディーゴ:食べて、食べて、食べまくることかな(笑)。あとはたまに買い物とか。ときどき日本の友だちとフットボール(サッカー)もしたりするね。

■はははは、今日はどうもありがとうございました。アルバムを楽しみにしています。

取材:野田努(2018年6月11日)

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE