MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

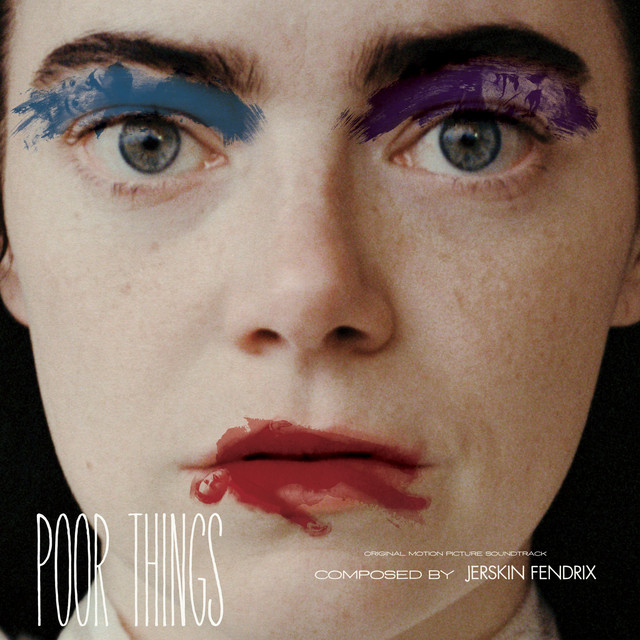

Home > Reviews > Film Reviews > 『哀れなるものたち』

またしても閉じ込められた女性。いくらなんでもパラノイアックすぎる。これだけ繰り返されると監督にとってはセラピーの意味でもあるのかと思ってしまう。ヨルゴス・ランティモスはこれまでに『籠の中の乙女』(09)、『ロブスター』(15)、『女王陛下のお気に入り』(19)と、場所の移動を制限された女性ばかり描き、少し毛色が異なる『聖なる鹿殺し』(17)でも娘のキムは急に歩けなくなり、移動が困難になる(その原因と考えられるマーティンも椅子に縛りつけられて動けなくなる)。様々な設定を駆使して多様な物語を生み出しているようでいて、実際にはランティモスは自由に動くことを許されない女性の苦しみをあれこれと映し出しては喜んでいる変態ではないのか。スタンリー・キューブリックに団鬼六が憑依し、『コレクター』のリメイクばかり撮り続けている変質者ではないのか。現実の世界で女性を監禁したい。しかし、それは許されない。だから映画をつくることでその欲を満たしているのではないかと疑いたくなる。

『哀れなるものたち』がこれまでと少し異なるのはエマ・ストーン演じるベラ・バクスターが造物主の比喩である父親と対立して(以下、ネタバレ)屋敷の外に出て移動の自由を楽しむこと。『籠の中の乙女』では家父長によって頑なに監禁状態は解かれなかったのに対し、そこはあっさりとクリアして、ベラは屋敷を飛び出して世界を旅し、食を楽しみ、性を解放し、労働する。文字通り外の世界を自由に動き回る。ただし、ベラはこれまでの作品とは異なり、胎児の脳を母体に埋め込まれたタブラ・ラサとして設定されている。身体は成熟した女性だけれど、脳は赤ちゃんに等しく、いわば社会的に初期化された存在である。社会と相対峙するのではなく、ただ吸収していくだけ。幼児が世界を把握していくプロセスと似たような体験を積み重ね、絶えず食べ物を吐き出して(=アブジェクション)成長し続けていることを印象付け、これが面白おかしく感じられると同時に、幼児化した女性の振る舞いはただのバカにしか見えない場面も少なくない。既存の社会に対して批評的な価値を持つでもなく、がに股っぽい歩き方はどことなく都会に連れて来られたキング・コングを思わせる。それこそ純粋無垢であれば女性という存在はインパクトを持つというか、イノセントな女だけが社会で有効というのはとんでもない幻想だし、裏を返せば女性は社会化されてしまうと魅力がないと訴えているようなもので、女性を社会の外側に立たせることで活躍することを可能にした『ワンダーウーマン』(17)と構造的には同じである。社会的に初期化されれば、それこそ『ネル』(94)のように言葉も通じないというのが普通だとは思うのだけれど……(シニフィアンを混乱させた『籠の中の乙女』はある意味、その原理に沿っていた)。

もっといえば日本のTVドラマでよく見かける「空気を読めない女性の主人公」も似たり寄ったりで、エキセントリックなキャラなら女性たちは社会に出ても肯定されるという設定にも通じるところはある。どうしてこのようなエフェクトをかけないと女を社会化された存在として認識できないのだろう。移動の自由や男たちの管理から解き放たれて、ベラ・バクスターは一見、様々な主体性を得たかのようだけれど、実際には社会の周縁へと押しやられているだけではないのか。そう、これまで何度も女性を監禁し続けたランティモスがそう簡単に女性を解放するわけがない。むしろランティモスは女性を社会から浮いた存在として固定し、観念的な文脈に閉じ込め直したのである。『籠の中の乙女』や『女王陛下のお気に入り』が部屋ごと空間を移動しただけで、前半は定住しない旅行者、後半は売春婦と、ベラが生きる場所はいわゆるオーソドックスな社会ではない。リドリー・スコット(『テルマ&ルイーズ』『最後の決闘裁判』)や80年代の深作欣二(『火宅の人』『華の乱』)が描く社会的な身体を持つ女性たちとは異なり、主役である女性と社会の距離は1ミリも縮まらず、彼女の声が社会に届くことはない。

社会的に初期化された身体を持つ男性の作品は何かあったかなと考えていたらターザンの誕生を描いた『グレイストーク』(84)や『フォレスト・ガンプ』(95)が思い浮かんだ。どちらも周縁から社会のヒーローへとポジションを移動させ、無知であるがゆえに社会をシェイクする作品である。『哀れなるものたち』にそうしたフィクショナルな飛躍はない。ベラ・バクスターは旅を終えて、かつて自分が飛び出した屋敷へと戻っていく(放蕩娘の帰還?)。そして、自分を生み出したウィリアム・デフォー演じるゴッドことゴドウィンの死を看取り、外に出て行ったことがなにひとつフィードバックされることなく、初めからそこに居ればよかったという雰囲気で幕を閉じていく。旅の途中で出会った男たちがすべてどうしようもない存在だったという認識が残ったぐらいで、『籠の中の乙女』で外に出られた姉妹が自分たちの意思でもう一度、家のなかに戻っていくような終わり方である。ベラの成長はただゴドウィンとの関係を肯定するために、それだけのために必要なことだった。どうしても人はそこを肯定したいし、それこそファザコンの人には突き刺さる話なのだろう。むしろ僕には、どんな人でも自分が誰かの子どもであるということがすでに牢獄だと思える作品だった。

『哀れなるものたち』で素晴らしいのは圧倒的に美術。ある種の美意識を徹底していれば、その中に閉じ込められていることに女性たちは気がつかないと言わんばかりの装飾美にあふれ、人生の舞台装置だと勘違いさせるスティームパンクの造形はどこまでも幻惑的。また、「サタデー・ナイト・ライヴ」の準レギュラーとして、すっかりコメディエンヌの座に収まったエマ・ストーンの演技はコメディの先へ進もうとする気迫を感じさせ、メタ・レヴェルの感動を呼び起こす。原題は「Poor Things」で、「哀れ」というより「空振り」とか「外れ」みたいなニュアンスではないだろうか。そう思うと、もしかして最近になって世界的な評価を得ている『嫌われ松子の一生』(06)に影響を受けたりして。

なお、『哀れなるものたち』の音楽はジャースキン・フェンドリックスのレヴューに詳しいです。ところで途中でベラが音楽と出会い、涙を流すシーンがあるけれど、幼児が美しいメロディを聴いてわけもなく泣いたりするとは思えず、ここはフランケンシュタインのエピソードをあまりに考えずに重ねてしまった気が。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE