MOST READ

- FUMIYA TANAKA & TAKKYU ISHINO ——リキッド20周年で、田中フミヤと石野卓球による「HISTORY OF TECHNO」決定

- A. G. Cook - Britpop | A. G. クック

- 『蛇の道』 -

- 野田 努

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- SOUL FIRE meets Chica/Undefined meets こだま和文 ──現在進行形のダブを味わえる濃厚なる一夜

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands | ジェイムス・ホフ

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

- ドライブアウェイ・ドールズ -

- 『オールド・フォックス 11歳の選択』 -

- Beth Gibbons - Lives Outgrown | ベス・ギボンズ

- R.I.P. Steve Albini 追悼:スティーヴ・アルビニ

- Still House Plants - If I Don’t Make It, I Love U | スティル・ハウス・プランツ

- interview with Takkyu Ishino 2010年のテクノ・クルージング

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Tourist (William Phillips) 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 | ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日

- LIQUIDROOM 30周年 ──新宿時代の歴史を紐解くアーカイヴ展が開催

- Iglooghost - Tidal Memory Exo | イグルーゴースト

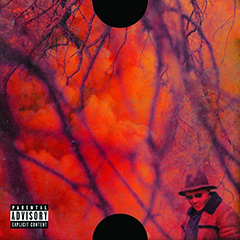

Home > Reviews > Album Reviews > Schoolboy Q- BLUE LIPS

「ギャングスター・ラップは社会の写し鏡だ……(中略)その地元や社会で何が起こっているかを映し出すカメラなのさ」

(テック・ナイン/『ギャングスター・ラップの歴史 スクーリー・Dからケンドリック・ラマーまで』ソーレン・ベイカー著/塚田桂子訳・解説 DU BOOKS)

現代のように現実が複雑化すれば、とうぜんその現実の写し鏡とされる音楽も複雑化してしかるべきである。そうあってほしい。けれども、ポップ産業は単純化をも好む。それによって利益を生む。

世のなかは、複雑化した現実を、手元にあるそれなりにリベラルな価値観や美意識、あるいは政治意識で都合よく腑分けして単純化した表現や解説にあふれている。もしくは政治的、思想的、民族的なステレオタイプの、政治的正しさに基づいた相対化をこころみる“反体制風体制プロパカンダ”の映画やドラマなどのエンタメの洪水である。

私たちはそれらのエンタメ産業にのみこまれながら、まるで自分の意識が更新されて賢くなった気になって溜飲を下げている。まったくの欺瞞だ。それが資本主義社会におけるポップ・カルチャー受容というものだ、そんなに目くじらを立てることじゃないと開き直ってしまえば、話はそれまでだが。

ただし、冒頭に引用した、「ラップはゲトーのCNN」(チャック・D)と同様の社会反映論のラップ解釈の文句そのものも使い古されてはいる。だから、それが当事者の弁だったとしても、私はこの引用の書き出しにためらいがないわけではない(テック・ナインに罪はない)。

ラップだってずいぶんと脚色した“リアル”を売り出してきたし、ゲトー・リアリズムへの過剰な幻想は弊害にもなり得る。いや、より正確に書けば、ゲトーやフッドの過酷な物語やある種の暴力性を政治的正しさへの逆張りとして、自分のロジックのためにロマンティックにとらえてしまうことへの警戒心がある。これは猜疑心の強い自分の話だが、その手の陳腐な二項対立もまた巷にあふれている。

しかし、である。それでも、誕生から35年以上を経たギャングスタ・ラップという資本主義の鬼っ子であるヒップホップのサブジャンルの優れた作品には、私の知るかぎり、日米問わず、さかしらな欺瞞を暴き出そうとする知性(ストリート・ワイズ)と蛮勇があるものだ(舐達麻を思い出してみてもいい)。

LAのサウス・セントラルで育った、1986年生まれのスクールボーイ・Qの6枚めのアルバムは、そういった意味において、最新のすばらしいギャングスタ・ラップである。

ケンドリック・ラマーの盟友でもある彼は、フッドやアメリカ社会を生きることで抱くさまざまな感情またそれらの表出のあり方の、多義的かつ微妙なニュアンスを、多彩なサンプリングや引用による映画的な構成や洒落の効いたサウンドで音楽化したヒップホップ・アルバムを作り上げた。

ギル・スコット=ヘロンやザ・ワッツ・プロフェッツ、日本のシンガーソングライターの長谷川きよし、あるいはジョン・コルトレーンやヒップホップ世代にもお馴染みのギタリスト、デヴィッド・T・ウォーカーの楽曲(PUNPEEも使っていた曲だ)などのサンプリングは聴き手を楽しませてくれる。

本国のアメリカでも高い評価を受けていて、3枚めの『Oxymoron』(2014)と4枚めの『Blank Face』(2016)でグラミーの最優秀ラップ・アルバム賞に2度ノミネートされたラッパーのキャリア史上の最高傑作という声もある。

そんな本作には数多くのプロデューサーやライターが関わっている。なかでも、マッドリブが立ち上げたレーベルのライブラリー・ミュージック・シリーズからアルバムを出したプロデューサー/アレンジャー、マリオ・ルシアーノ、トップ・ドッグ・エンターテインメント(TDE)のプロデューサー・チーム、デジ+フォニックスの一員、テイ・ビースト、ロック・ネイションのJ.LBSの3人がキーパーソンではないか。

あまりにもスウィートでソウルフルであるために、逆説的に不吉な予感を演出する挿入歌や劇伴をおもわせる“Funny Guy”(たとえば、あまりにショッキングな描写に賛否両論を呼んだ、背筋も凍てつく人種主義ホラーのドラマ『ゼム』を連想する。舞台はLAのコンプトン)からラッパーのリコ・ナスティを客演に迎え、Nワードとポップという単語を交互に連発する攻撃的なその名も“Pop”、そしてジュリアス・ブロッキントンの牧歌的なサイケ・ソウルをもちいた前半から一転、プロジェクト・パットの曲を引用したダーティ・サウスめいた中盤になだれこむ“THank God 4 Me”へ。

このめくるめく冒頭の3曲を聴いて、本作が現実の複雑さに向きあったうえでその複雑さを楽曲構造そのものに変換しようと試みた、一筋縄ではいかないユニークかつ挑戦的な作品ではないかと感じたのだ。

いみじくも、Qにインタヴューした『ローリング・ストーン』のライター、Mankaprr Contehは本作を「エッジの効いた成熟したアートハウス・ラップ」と評した。

じっさい“青い唇”というタイトルからして風刺が効いている。その定義を、Qは「ショックを受ける。言葉を失う。恥ずかしくなる」という言葉で端的に説明している。もちろん青は、彼がかつて所属していたギャングのクリップスのカラーでもある。

このタイトルについてインタヴュアーの彼女がさらに問うと、ゴルフにのめりこみ、CMにも抜擢されたQは次のような苦々しい体験を具体例として挙げている。「ゴルフのコマーシャルをやっていて、『よお、グリルを入れろよ』って言われるんだ。アジア人に『箸を持ってこい』とか言ったらどうなる? わかるだろ? 『グリルを入れろ。ちゃんと黒くしろ』ってことだ。何だと?」

「ユーモア自体がどこから来るか、その秘密の源泉は喜びではなく悲しみである」とは、アメリカのポップ・カルチャーの歴史を描いた大著『ヒップ』の著者、ジョン・リーランドの言葉だが、Qがラップで巧みに表現する辛辣なアイロニーや毒気のあるユーモアは、アメリカで黒人として生きることで直面せざるを得ない、あまりにも理不尽ではらわたも煮えくり返る、恐怖を伴った体験が源泉にあることは想像に難くない。

言うまでもなく、フッドでの経験も表現の源泉だ。Qは、本作の自身のベストの曲として、ピアノとストリングスと語りかけるようなフロウが織り成すムーディーなジャズ・ポエトリー風の“Blueslides”を挙げている。この曲にかんしては、故・マック・ミラーのデビュー・アルバム『Blue Slide Park』に因んだ、ミラーに捧げた曲という解釈も広まっているが、本人は前述したインタヴューではっきりと強く否定している。

「マック・ミラーを利用したくない(ミラーはピッツバーグ出身だが、LAに住んでいた)」「ドラッグで4人の仲間を失ったから、彼ら全員について話したんだ。 “仲間を失った”というのは、“仲間たちを失った ”というのとは響きが違う」、そう述べている。

さらに、この曲では、「俺たちは利益をひとびとと分けあう」と仲間との助けあいを歌う一方で、「俺はたくさんのひとびとを助けてきたが、ヤツらはそんな俺のことを当然だととらえた」と、成功とそのことで仲間とのあいだに生まれる摩擦といったキレイゴトだけではすまされないフッドの実情を、勇気をもって伝えている。こうしたフッドとリプリゼント(代弁)の緊張関係の率直な表明は、ある意味では“フッド神話”の解体と聴くこともできる。

他にもユニークな曲がある。たとえば、強烈なキック、通り過ぎるサイレン、ガラスの割れる音、そしてタイトルが暗示するように、警察=Pigへの抵抗を荒々しく示す“Pig Feet”、TDEのラッパー、アブ・ソウルをむかえ、公民権運動やブラック・パワーを背景に黒人の誇り、抵抗、社会的平等を力強くうったえたザ・ワッツ・プロフェッツのポエトリー“Dem Ni**ers Ain't Playing”(1971)を冒頭で引用し、ビートはフリースタイル・フェローシップのラッパー、P.E.A.C.E.がドラムンベースに接近したころの楽曲を彷彿とさせる“Foux”。

そして、Qとフレディ・ギブスがジョン・コルトレーンのあまりにも美しい“NAIMA”のフレーズと併走しながらラップする“Ohio”が最高だ。20代前半の私が4ヒーローのリミックスでコルトレーンのこの名曲を知り、あの美しい叙情に得も言われぬ感動をおぼえ、出会ったことのなかった自分のなかのナイーヴさや傷つきやすさを発見したように、この曲のサンプリングを通して、この崇高なジャズに強く感化される人がいるであろうことを想像すると羨ましく思う。

『BLUE LIPS』は現実の複雑さを単純化せずに音楽化しようとしたと感じられるし、その点では、難解ではないものの、わかりやすくもない。しかし、だからこそ誠実で、実験的で、何よりかっこいいヒップホップ・アルバムだ。残念ながら、LAのフッドに縁などなく、英語にも堪能ではない私にとって、Qの高度なアイロニーとラップ、ストリート・ワイズの理解には限界がある。

それでも、彼がラップと音で伝えようとする、ドラッグと仲間たち(homeboys)の死、成功と裏切り、厳しい労働倫理の追求、その一方で酒やドラッグに溺れる怠惰、または退廃と快楽と自己啓発、富と貧困──そうした複雑にからみあったのっぴきならない諸問題は、幸か不幸か、若いころにアメリカのラップを聴いていたときより切実に感じることができてしまうのだ。

二木信

ALBUM REVIEWS

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

- Beth Gibbons - Lives Outgrown

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm - Sushi, Roti, Reibekuchen

- Still House Plants - If I Don’t Make It, I Love U

- Blue Bendy - So Medieval

- Various - Funk.BR: São Paulo

- Bianca Scout - Pattern Damage

- Iglooghost - Tidal Memory Exo

- Schoolboy Q - BLUE LIPS

- Pet Shop Boys - Nonetheless

- Sisso - Singeli Ya Maajabu

- seekersinternational & juwanstockton - KINTSUGI SOUL STEPPERS

- Claire Rousay - Sentiment

- 角銅真実 - Contact

DOMMUNE

DOMMUNE