MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Speaker Music- Techxodus

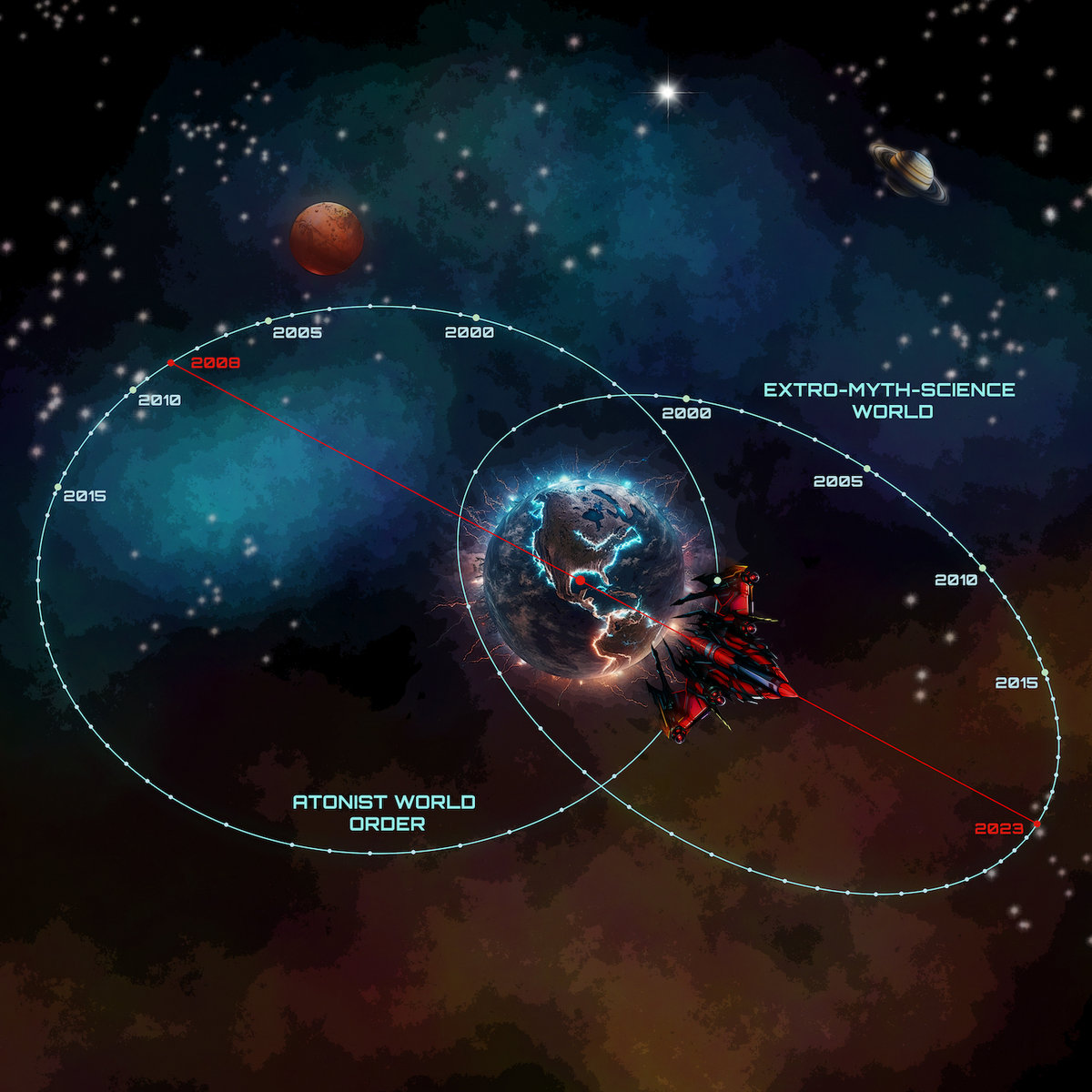

また1人、ブラック・ミュージックの優れた才能が宇宙に向かっている。サン・ラーやURなど地上に公平なパラダイムが見出せないミュージシャンが宇宙に独自のヴィジョンを投影する系譜はさらに先へと伸びようとしている。アメリカの黒人たちを取り巻く状況が好転せず、ブラック・ライヴス・マターを頭から非難したキャンディス・オーウェンズのようなオピニオンが力を持つことでさらに悲観的になっているということだろうか。スピーカー・ミュージックことディフォレスト・ブラウン・ジュニアが4年前にケプラと組んだコラボレーション・アルバムのタイトルは『黒人であることの対価は死(The Wages of Being Black is Death)』(19)というもので、対価(Wage)は肉体労働に限定された報酬の意。それこそ『こき使われて死ぬだけ』というタイトルをつけたわけである。このことはさらに翌年からの新型コロナでエッセンシャル・ワーカーの死亡率という具体的な数字にも表れ、『別冊ele-king アンビエント・ジャパン』で取材したチヘイ・ハタケヤマもカリフォルニアに行くと「あちこちにブラック・ライヴス・マターのステッカーが貼ってあるけれど、エッセンシャル・ワーカーとして働いているのは黒人しかいない」という光景として認識できるという。スピーカー・ミュージックのセカンド・アルバム『Black Nationalist Sonic Weaponry』(20)はそうしたブラック・ライヴス・マターの動きをフィールド録音し、ドキュメンタリーとしての側面も併せ持っていたものの、21年にブラック・ライヴス・マターの幹部であるパトリッセ・カラーズらが寄付金を着服して豪邸を手に入れていたことが報道されてからは右派だけでなく左派からも風当たりが強くなり、評価はかなり流動的な様相を呈している。また、ブラック・ライヴス・マターの副作用として警官になろうという人が全米で減少傾向にあり、警官の数がどこも少なくなっているのをいいことにこのところブラック・ライヴス・マターのデモがある時を狙ってカリフォルニアやフィラデルフィアで不特定多数のフラッシュデモが商店の打ちこわしや略奪を繰り返していることは日本のニュース番組でも報道されている通り。店舗を閉めざるを得なくなった経営者からはブラック・ライヴス・マターのデモさえなければ……という逆恨みの声も。一方で昨秋、キャンディス・オーウェンズの知名度を引き上げることに一役買ったカニエ・ウエストは「ホワイト・ライヴス・マター」と書かれたTシャツを着てファッション・ショーに出たことでほんとに人気がなくなってしまった。最近のカニエ・ウエストはビアンカ・センソリと籍を入れたことも含め宗教的な話題ばかりになってしまった。

『Black Nationalist Sonic Weaponry』はブラック・ライヴス・マターをメインに扱ったアルバムではなく、彼の政治的な主張はアメリカの産業構造やマルクス主義など歴史性を問うものが多く、それらが斬新なサウンドと組み合わせられることで初めて意味を持つアルバムだった。耳新しいと感じたサウンドのなかではハーフ・タイムとドラム・ファンクを組み合わせたような独特のドラミングが素晴らしく、これによってベース・ミュージックに新たな地平が切り開かれたことは確か。『Black Nationalist Sonic Weaponry』と前後してリリースされたディフォレスト・ブラウン・ジュニア名義『Further Expressions Of Hi-Tech Soul』(20)や4曲入りの『Soul-Making Theodicy』 (21)でもそのドラミングはさらに中心的な役割を果たし、シンコペーションの多用を存分に楽しませてくれた。そして、3年ぶりとなった3作目のフル・アルバム『Techxodus(テクノと大量脱出の合成語)』にももちろんこのフォーマットは受け継がれ、2曲目から4曲目は同系統の曲が並べられている。比較的、安心して楽しめるパートである。スピーカー・ミュージックのデビュー・アルバム『of desire, longing』(19)では、このドラミングはまだ大きな役割を与えられていず、サウンドの基調をなすのはゆらゆらとどこか幽霊めいたドローンだった。これが『Techxodus』ではオープニングと5、6、8、9曲目でパワフルなトーンを帯びて蘇り、単純に迫力を増したドラミングとドローンの組み合わせはスピーカー・ミュージックの新局面をなしている。ノイズともいえる攻撃的なドローンはURの登場を思い出させ、アルバム全体に漲る「怒り」を印象づける。そう、『Techxodus』はエルモア・ジェームズのブルーズ・ギターを思わせるほどパッショネイトで、同時にパブリック・エナミーのような恐怖の演出も試みる。フリーキーなトーンは曲を追うごとに激しくなり、最後に置かれた“Astro-Black Consciousness”ではあまりにも混沌としたウォール・オブ・ノイズが組み上げられる。もはやそれは地獄図に等しいものがある。僕はジャズにはあまり積極的な関心はないのでちょっと適当だけれど、この5曲はジョン・コルトレーン『Ascension』(66)の混沌としたアンサンブルを想起させるものがあり、思わず聞き直してしまったほど。『Techxodus』は彼がテクノやエレクトロニック・ミュージックの歴史について書いた著書『Assembling A Black Counter Culture』(未読)のエピローグの役割を果たし、また、ドレクシアの神話を語り直したものでもあるという。どの曲がどうそれに対応しているのかはわからないけれど、エピローグにあたるということは歴史の最先端を実践しているという意味に取れるし、ドレクシアの『Grava 4』や『Harnessed The Storm』といったアルバムに曲名として出てくる〝Ociya Syndor〟をそのまま曲名に使った“Our Starship To Ociya Syndor”は明らかにドレクシアの引用で、ドレクシアの「こんな星にいられるか」というメッセージと宇宙旅行を結びつけたロング・ドローンということなんだろう。この曲だけはドラミングがカットされている。そして、コンセプトが優先されたということなのか、それとも別に理由があるのか、これが7曲目に置かれてしまったことで、せっかくの流れが寸断されてしまい、どうも後半に入ると集中力を欠くアルバムとなってしまった。この曲はオープニングか最後に置かれた方がもっと活きたはず。あるいは、まとまりがよく感じられた『Black Nationalist Sonic Weaponry』に対して『Techxodus』はそのせいで重厚長大に過ぎて一気呵成に聴き通すのが少し面倒なアルバムになってしまったと僕は思う。なので、僕は“Our Starship To Ociya Syndor”は別で聴くか、『Ascension』系の5曲だけを繰り返し聴くことが多い。兵士たちの叫びをサンプリングしてオーディエンスが興奮しているかのように聞かせる“Dr Rock’s PowerNomics Vision”、レゲエ風のブラスがむちゃくちゃに貼り合わされた“Jes’ Grew”、あるいはJ・リンに影響を受けたらしき“Feenin”の奇妙なインプロヴィゼーションと、とにかく混沌としたヴィジョンがこの5曲は凄まじい。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE