MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

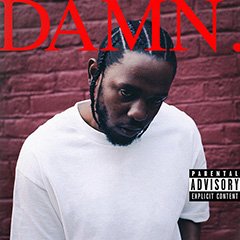

Home > Reviews > Album Reviews > Kendrick Lamar- Mr.Morale & The Big Steppers

はっきりさせておきたい。私たちがラッパーに求めるのは、政治的な一貫性、明快さ、方向性、指示などではなく、むしろ肌の色を超えたアメリカの日常生活の当たり前の泡沫の表面に、目に見える分裂病の亀裂を生み出している精神的圧力の本質なのだ。

——グレッグ・テイト

BLM熱の余韻がまだ残る昨年の7月、『The New Yorker』に掲載されたイシュメール・リードの長いインタヴュー記事において、彼は現代の反レイシズムを「新しいヨガ」と、反骨とユーモアの作家に相応しい言葉で揶揄している。1938年生まれ、マルコムXにインタヴューしたことで60年代はNYに移住、しかしブラック・ナショナリズムともブラック・アーツ・ムーヴメントとも袂を分かち、黒人男性は暴君だというステレオタイプとも、カーセラル・フェミニズムとも闘ってきたこの一匹狼は、BLMによって非黒人社会に広がった「黒人を知りましょう」的な空気がどうにも気に入らない。そういえば、ケンドリック・ラマーの5月にリリースされた『ミスター・モラル&ザ・ビッグ・ステッパーズ』にも、「黒人のトラウマの何がわかるって言うんだ?」という言葉があった。

じつを言えば本作のレヴューは、夏前にほとんど書いている。が、途中で煮詰まって、自分でもいまいちだと放置したままになっていた。それがいまこうして最後まで書こうとしているのは、ほんの数日前、三田格とケイトリン・アウレリア・スミスの新作の話題からなぜかケンドリックへと転じ、彼から最後まで書くよう言われたからという、ただそれだけのことだったりする。(たしかに今年の重要作ではあるし、レヴューしない手はないのだが)

リリースからはもう4か月も経っているので、プロダクションに関する詳しい内容はすっ飛ばしてもいいだろう。手短に言っておけば、二部構成になっていて、ぼくには長すぎるアルバムだが、ラマーらしいファンクとソウルあるいはジャズの折衷に加え、ストリングスやピアノを活かしながら実験的なサウンドにも挑戦している。多彩な音楽性と連動するラマーの幅広い魅力が詰まった野心作だ。高速ドラムとファスト・ラップの“United In Grief”、あまりにもリズミカルな男女の口喧嘩“We Cry Together”がとくに気に入っているが、良い曲はたくさんある(なにせ20曲近くあるのだ)。ゴーストフェイスキラーが登場する“Purple Hearts”の引き締まったリズムとメロウなライムや、ポーティスヘッドのベス・ギブソンをフィーチャーした“Mother I Sober”が今回の目玉であることはいまさら言うまでもないだろうが、いまあらためてここで強調したいのは、先行公開された“The Heart Part 5”のMVだ。マーヴィン・ゲイの人気曲“I Want You”の大胆なサンプリングからはじまるこのファンクに合わせて、憂鬱な表情をしたラマーが最高に格好いいラップを披露するその映像はじつに興味深い。よく見るとラマーの顔は、カニエ・ウェストやウィル・スミス、射殺されたニプシー・ハッスルや悪名高きO.J.シンプソンなど、言うなればスキャンダルにまみれた過去を持ち、公にバッシングされた黒人男性セレブの顔に変幻する。

ぼくがこのレヴューを煮詰まった理由のひとつは、コダック・ブラックの起用をどう評価したらいいのかわからなかったことにある。じっさい、英米のレヴューでは彼の参加がアルバムの評価を二分する大きな要因となっているわけだが、レイプや暴行などの容疑で逮捕されトランプによって減刑されたラッパーに関する知識がぼくにはない。ただ、『The New Yorker』のレヴューがいうように、この起用が「もっとも人目を惹くリベラルに対す挑発」だとしたら、それそれでポリティカル・コレクトネスに対しラマーの投げた問題提起として考える価値は、充分にある。

それにまた本作には、同紙が言うように“Alright ”がプロテストソングとして採用され、2020年のブラック・ライヴズ・マターのデモの際にラマーが沈黙したとされることへの反発もあると思う。そういう意味では自分への評価に対してもラマーは疑いを見せてもいるわけだ(それが、自らの過去の欠点や汚点を赤裸々に陳述していることにも、自分は救世主ではない発言にも連なっているのだろう)。だいたい“Savior”において、黒人活動家よりも自分はコダック・ブラック派だという煽りは、友情というか今回のアルバムにおける“個人に立ち返ることで社会を見る”というアプローチにも関わっている話だが、意味を汲み取ればずいぶん勇気ある発言だ。しかもその後のライヴでラマーはコダック・ブラックをステージに上げているのだから、これは“挑発”以上の何かである(アメリカにおけるキャンセル・カルチャーは、日本よりもはるかに強烈だと聞いている。いまもっとも評価の高いアーティストがそれに抗うことは、それなりに意味があろう)。

しかしながらコダック・ブラックの起用に関しては、『Wire』などははっきりと失意を述べているのだが(いわく「信頼していた友人と仲違いしてしまったような気分」)、多くのレヴューに見られる「天才」「ピューリッツァー賞」*という面白味のない賞賛よりは、今作について部分的には批判を向けているそれのほうが、作品を深く理解する上では役に立った。もっともピッチフォークのレヴューが「ケンドリックは明らかにリスナーを困らせることに喜びを感じている」というように、『ミスター・モラル〜』はなんとも捉えどころのない作品だとぼくも思う。もちろんラマーが意図的にそうしたという可能性も決して低くはない。ただでさえ曲数が多いうえに、自己解放であり社会批評でもあり挑発でもあり……この時代の、とくにSNS上で好まれるトピックにいちいち対応した孤独な独白めいている。

売れれば売れるほどブルーズが歌えると言ったのはジミ・ヘンドリックスだが、ラマーもいまその真っ直中にいるのかもしれない。これは、人生の成功者が勝ちどきを上げている作品なんかではないことはたしかだ。ポップスターの内的葛藤に同情するほど感情移入していないリスナーにとっては、それはどうでもいい話なのかもしれないけれど、BLMの主宰者の金銭スキャンダルが報じられ、抗議運動の熱もいつしか冷めていったかに見える今日において、個人に立ち返ったケンドリック・ラマーのやり方は少なくとも誠実な選択だったのだろうし、アルバムはこの時代の(そして多分にSNS上の)喧々がくがくたる混乱と苦い思いをある意味巧妙に表現してしまっている。もっとも抗議運動のその後については、(それを反植民地主義へと転化させた)UKでは以前として継承されていると聞くし、アメリカにだって気骨ある反レイシズムは絶対に活きている。たんに「新しいヨガ」として騒いだ連中がいなくなったと、それだけの話なのだ。

* ピューリッツァー賞のはじまりは20世紀初頭だが、ラマーが前作『DAMN』で受賞したその音楽部門において、1965年に審査委員会がデューク・エリントンを賞にとって初めてのジャズ音楽家であり黒人受賞者として推薦した際、理事会はそれを却下したという汚点がある(ちなみに黒人ジャズ・ミュージシャンが最初に受賞するのは1997年のウィントン・マルサリスの『ブラッド・オン・ザ・フィールズ』まで待たなければならなかった。つまり、マイルスやコルトレーンでさえ受賞したことはない!)。近年はあの悪名高きIOCでさえ、ジム・ソープの1912年のオリンピック金メダルをあらためて授与したこともあって(ネイティヴの血を引くソープの記録は当時は無効にされた)、今年はデューク・エリントンにピューリッツァー賞を与えよという署名運動が起きている。ちなみにその署名者のなかには、スティーヴ・ライヒとテリー・ライリーの名もあったことをここに付記しておこう。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE