MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Beyoncé- Renaissance

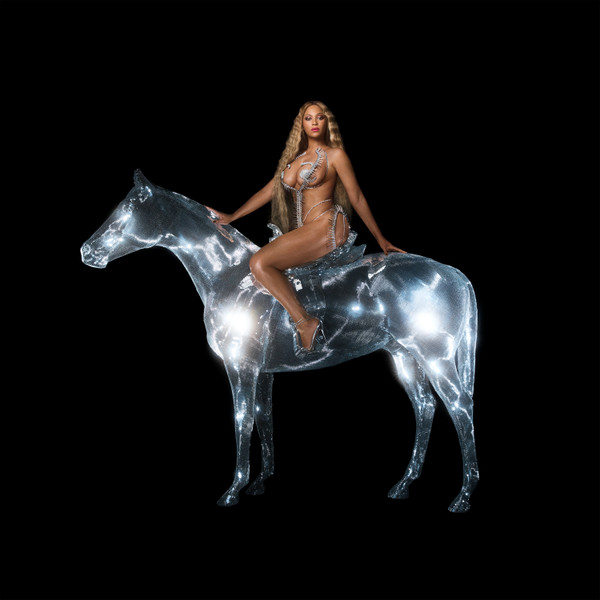

ここ何年かTVドラマを観ていて「頼っていいんだよ」というセリフを何度か耳にした(いつ、どのドラマで誰のセリフ?と詰め寄られるとそこで会話は終わりです)。ドラマだけでなく社会的弱者を扱った報道番組でもそれなりに使われていたかもしれない。社会的に孤立した人たちが立て続けに放火事件や無差別の殺傷事件を引き起こしたからだろう、弱者の孤立はめぐりめぐって社会のためにならないという考え方が広がり、そうした人たちに「不審者」というレッテルを貼って終わりではなくなったことが背景をなしていると思われる。「頼っていいんだよ」というフレーズを繰り返し聞いていると、04年に幹事長時代の安倍晋三が国民に刷り込んだ「自己責任」というコンセプトが日本中に根を張り、その呪縛から少しでも逃れようとして列島全体がもがいているような錯覚を覚えてしまう(同じ年に派遣法改正があり、その2年後に公安調査庁の監視対象から統一教会を外したことが絡み合い、めぐりめぐって安倍銃撃事件につながったとしたら世話はないという気もするけれど)。「頼っていい」どころか6年ぶりとなるソロ7作目『Renaissance』のオープニングでクイーン・Bことビヨンセは「I didn’t want this power(わたしはこんなに強くなりたくなかった)」と歌う。ジェイ・Zのおかげでもないし、特別な足がかりがあったわけもなく自分はここまで来たと。そして、自分自身とその虚像をいささか分裂的に描写し、本来の自分はピューリタン的で、スポットライトを浴びる「あの女」は「アメリカ人らしくない」という告発めいたニュアンスを交えて歌詞は続いていく。この辺りから様子がおかしくなる。自分がスターになったのは自分がそれだけがんばってきたからだと歌ったかと思うと「彼らが自分をそうさせた」と疑問形で反転させ、どことなくアイデンティティ・クライシスを漂わせながら、「You know love is my weakness(人を愛してしまうことが自分の弱点だ)」とする部分では自分と虚像のどっちに立っているのかもわからないほど彼女の自我は混乱しているかに見える。“I’m That Girl”はそして、強くなった自分がキリスト教的な原罪を意識するフレーズで締めくくられる。そのために壁にかけられたバスキアの絵がはたき落とされ、そこだけを見ればクイーン・Bはまるで不審者である。この不可解な行動はレディ・ゴディヴァ(アメリカではゴダイヴァ)をモチーフとしたジャケット・デザインにもそのまま投影されている。11世紀のイギリスでゴディヴァ伯爵夫人は貧しい領民から容赦なく税金を取り立てる夫に「お前が裸になって町中を馬で回ることができれば税を下げる」と言われて実行に移したという伝説(史実ではない)を19世紀にジョン・コリアが描いた肖像画の構図を下敷きとしたもので、端的に言えば自分は富裕層だけれど、心は民衆と共にあるというアンビヴァレンツな感覚を視覚化したものといえる。アメリカで富裕層として生きる黒人の現在を描いたTVドラマ『Empire 成功の代償」と同じく、そうした葛藤がここでも繰り返されているのだろう。「I’m that girl(私があのビヨンセ)」「Don’t need drugs for some freak shit(盛り上がるのにドラッグはいらない)」「I don’t need no friends(友だちは必要)」と、クイーン・Bの立脚点はどうにも定まらず、もしかすると、いま、「頼っていいんだよ」という言葉を最も必要としているのはクイーン・Bかもという考えさえ頭をよぎっていく。

どれだけ社会の底辺にいて金も希望もないとしてもツイッターで罵詈雑言を吐き出すことによって保たれる平衡があるように、クイーン・Bには音楽があり、不安定な感情を平衡状態に戻す方法論は整えられている。パンデミック3部作の1枚目にあたり、エスケーピズムを扱ったという『Renaissance』で彼女は、そして、初めてハウス・ミュージックをその受け皿に選んでいる。クイーン・Bは元々、とんでもなく自我が強く、何を歌っても「私よ!」「私よ!」としか聞こえないシンガーだった。圧倒的なパワーに引き込まれる人もいただろうし、押し付けがましいと感じた人もいただろう。そんな彼女が少し柔らかくなったと僕が感じたのは13年にリリースされた5作目『Beyoncé』で、その次にリリースされた『Lemonade』の方が多くの人にアピールしたと思うけれど、『Beyoncé』の方が僕はなじみやすく、長く聴けるアルバムとなった。子どもが生まれたことが大きく影響したことは明らかで、テーマはフェミニズム、サウンドはヒップホップ・ソウルがメインと内省の要素が絶妙だったのかもしれない(個人の感想です)。BLMと交錯したことでパワーを増した『Lemonade』を脇にどけ、『Beyoncé』でトーン・ダウンした自己アピールをさらに後退させてみたらどうなるだろう。ヒップ・ホップや王道のロックが自己アピールを強く打ち出すのとは対照的に、どちらかと言えば没個性的で、みんなと場をシェアすることが喜びにつながるのがハウスであり、ディスコ・カルチャーである。『Renaissance』でハウス・ミュージックが選択された理由は自己主張を強めることよりも民衆と共にありたいというゴディヴァ夫人と同じような感覚が探り当てたものに近いものがあるからだろうか。先行シングルとなった“Break My Soul”ではマドンナ”Vogue”がサンプリングされ、アジーリア・バンクスを思わせるラップが随所で入ったり、“Energy”では♪ウラララ~とフージーズでおなじみテーナ・マリーのスキャットもインサートされたりするけれど、基本的にはアシッド・ハウス・ムーヴメントの先頭グループにいたラリー・ハードを思わせるカシャッ、カシャッというスネアをフィーチャーした曲が何曲も続いたあげく、最後にドナ・サマー“I Feel Love”を換骨した“Summer Renaissance”で締めくくられるという流れはそのままでディスコ~ハウスの歴史に身を置いているというステートメントになっている(それらを前提としたサンプリングやゲスト・ミュージシャンのリストだけでとんでもない量になるので詳細は省略)。『Renaissance』というタイトルは新型コロナを中世のペストに見立て、ロックダウンによって失われた人間性を回復するという意味を持たせているらしく、それは同時にニーナ・シモンやアレサ・フランクリンが苦渋を歌に込めていた時代を中世にたとえ、ディスコ以降に女性シンガーたちが喜びをストレートに表現する時代が到来したという意味にも取れなくはない。「Voting out 45(45代は再選させない)」(*45代大統領=ドナルド・トランプ)などという歌詞も挟まったりするけれど、基本的に“I’m That Girl”以外は歌って踊ってセックス三昧みたいな歌詞ばかりで、ヴォーカルも実に優しく、たまたま今日の昼間はあいみょん、4s4ki、Miyunaと張り詰めた女性ヴォーカルばかり聴いたせいか、「1996年みたい(That’s that 1996)という歌詞通り、全体にノスタルジックな響きを強く感じるほど素直でハッピーかつアナクロなムードさえあった。90年代にちょっと流行ったボールルームを取り上げた“Move”や“Thique”はしかし、めちゃくちゃ新鮮で、ボールルームというよりは南アのゴムに聞こえる“Cozy”やダンスホールを変形させた“Alien Superstar”とともにフロントラインと結びつけているところはさすがというか。ゴディヴァ伯爵夫人の肖像画は俯いているけれど、それを真似たクイーン・Bはピシッと背筋を伸ばしている。ビヨンセが本当は欲しくなかったという力をパンデミックからの回復のために使うというのは実に真っ当だと思うし、何よりもハウス・ミュージックをやることが自分自身のセラピーになっているのではないだろうか。

(8月31日、追記)

なお、7月に先行配信が開始された『Renaissance』の11曲目“HEATED“に「Spazzin’ on that ass, spaz on that ass(尻の上で震える)」という歌詞があり、この「spaz」という単語が手足に麻痺があったり、動作の鈍い人をからかう言葉として使用されることが多く、今年の6月にもリゾが“Grrrls”をリリースした際にも非難が殺到し、謝罪して歌詞を変更したばかり。ビヨンセも「意図的に使ったものではないが、歌詞を差し替える」と発表している。「spaz」はリッチー・ホウティンでおなじみ「Spastik(Spastic)」を縮めた言い方で、やはり「けいれん」という意味から俗語では「鈍臭いやつ」という侮蔑表現に転じている。 LAで10年代前半にJ・ポップをやっていたSpazzkidなどはわざと使っていたのだろう。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE