MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Alva Noto + Ryuichi Sakamoto- Vrioon (reMASTER)

ジョージ・ルーカス監督のデビュー作『THX 1138』(71)は『1984』と並ぶディストピアの古典『すばらしい新世界』を下敷きにしたSF映画で、いまでは普通の演出だけれど、人工性を際立たせたセットにブイ~ンとかヒュウウウ~とかカチカチカチとかクリンクリンといったSEを流し続けることで観客を不安な気持ちに陥れ、機械文明に批判的な視点を与える作品だった。タルコフスキーなどのSF映画に大きな影響を受けたというカールステン・ニコライがとりわけ音楽との関連で言及する映画がこの『THX 1138』で、6Aus49名義のバンドが解散した後、96年からソロでリリースし始めたノト名義や00年から使い始めたアルヴァ・ノト名義の作品はまったくもって『THX 1138』の効果音をそのまま再現したものか、これにリズムを足した作品といえる。タイトルもそのことを指し示しているかのような『Prototypes』(00)から試しに何曲か聴いてみると、“Prototype 10”は不気味なトーンの持続、“Prototype 2”は不安が身体に染み込んでくるようで、“Prototype 6”は感情を表現することが許されない未来人の内面を描写しているといった感じだろうか(『Prototypes』は各曲にタイトルがなく、19年の再発盤で初めてナンバリングが施された。ちなみにルーカスの2作目は『アメリカン・グラフィティ』で、自動車のナンバーがTHX、3作目は『スター・ウォーズ』で、同シリーズの設定には1138という数字が随所で使われている)。

僕がノト名義の曲を聴いたのは〈ミル・プラトー〉のコンピレーション『Modulation & Transformation 4』(99)が最初だった。これは同レーベルがドイツを中心に質が変わり始めた「エレクトロニカ」をいち早く包括的に紹介した編集盤で、マイク・インクのガス、ピーター・レーバーグ、マウス・オン・マース、テクノ・アニマル、トーマス・ケナーなど新たな時代の波に乗りきれた中堅やニューフェイスたちが36組も集められ、ドイツ以外では池田亮司の名前もあった。「エレクトロニカ」という呼称は一時期のもので、リスニング・テクノやラウンジ・リヴァイヴァル、あるいはグリッチやファウンド・サウンド(注)といったダンスフロアを意識しない電子音楽がいわば一本化されて、このタイミングで篩にかけられ、安直にいえばミュジーク・コンクレート・リヴァイヴァルがスタートを切った瞬間だと考えればいいだろう。そして、ここからマーク・フェル(SND)やミカ・ファイニオらが次の時代を切り開き、アルヴァ・ノトはフェネスやヤン・イエリネクと並んでシーンの代表格となっていく。01年にリリースされた『Transform』が早くも傑作である。シンプルなパルス音だけで構成された同作は『Prototypes』とは異なり、既成のリズムから波形をコピーして、そのパターンにグリッチを当てはめたものらしい。そう、“Module 4”や“Module 6”の音数の少なさときたら! これで腰が動いてしまうのだから最初は驚くしかなかった。“Module 7”などはヘッド・バンギングすら誘発しかねなかった(『Transform』の各曲も再発時のタイトル)。

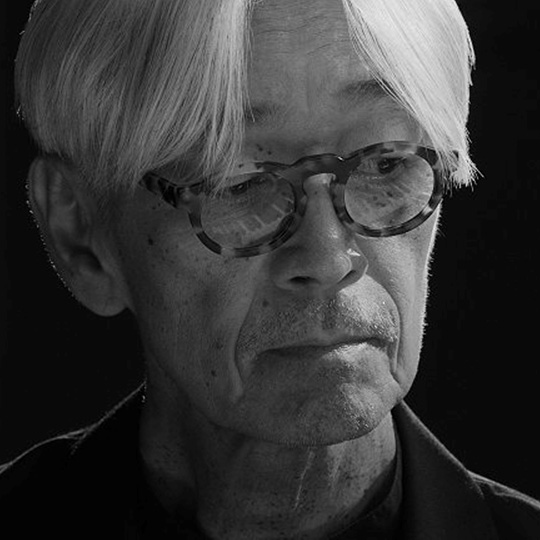

東京で初めてアルヴァ・ノトのライヴを観た坂本龍一はシュトックハウゼンを思い出したと語っている。90年代のテクノには少し距離を感じていたらしい坂本はニコライのサウンドにはすぐに親近感を感じ、池田亮司にニコライを紹介してもらったと同じインタヴューで続けている(池田亮司とニコライは当時、サイクロ.というユニットを組んでいた)そして、リミックスをオファーし、ニコライがこれに快く応じたことがすべての始まりとなる。この当時、坂本は「エレクトロニカ」を大量に買い込んでいる。どんな人でも1年に1日だけ卸売価格でCDを買うことができる店があり、僕も何度か利用させてもらったけれど、そこで「坂本さんが倉庫にあったCDを端から端まで買っていったんですよ」ということだった。レゲエが理解できず、坂本が諦めずに2年間もレゲエを聴き続け、ついに「わかった!」というエピソードが示す通り、坂本は熱心な勉強家で、自分への投資を怠らないタイプの音楽家なのである。僕が知っているミュージシャンの多くは人付き合いや音楽以外のことにお金を使い、「新しい音楽」を聴かない人が多い。どういうわけかブレイクした時点で「止まってしまう」のである。アルヴァ・ノトの周辺で何が起きつつあるのか。それを坂本が本気で知ろうとしていたことがこの話からは伝わってくる。90年代の坂本龍一は映画音楽家であり、オーケストラの指揮者であり、どちらかというとモダン・クラシカルの系譜に位置していた。そこから見える未来に坂本は大きく軌道修正を加えた。しかも、アルヴァ・ノトと坂本龍一による最初のコラボレーションは早くも『Transform』の翌年にリリースされている。『Modulation & Transformation 4』から数えても3年しか経っていない。

ニコライは最初、坂本から渡された音素材のうちピアノの演奏に惹かれたという(坂本いわく、「ピアノの演奏は2%ぐらいで、残り98%のエレクトロニクス・ミュージックにはぜんぜん興味がもたれなかった(笑)」)。「坂本のピアノになかなか手を加えられなかったニコライは何度かツアーを重ねるうちに打ち解け、大胆にプロセッシングを加えられるようになった(大意)」という発言もあるので(前掲)、『Vrioon』では主にニコライがプロセッシングを担当し、それを土台にして2人で作業を進めるという過程を経たと思われる。『Transform』と較べると、同じくミニマリズム(音数が少ないこと)でありながら躍動感は極力抑えられ、アンビエント表現の比重が高い。リヴァーブをかけたピアノもレイヤーを重ねるよりはひとつの音が現れては消えるまでをじっくりと観察しているようで、間隔を長く取り、音が空間に染み渡るプロセスを強く意識させる。主観と客観を並走させているというのか、見事にスキゾフレニックというのか、ニコライによる機能的なグリッチと坂本のメランコリックなピアノは将棋の試合のようにお互いに間を詰め合い、離れては近づき、近づいては離れ、混じり合ってしまうことなく、静かなテンションを維持し続ける。冒頭に引いた『THX 1138』に喩えるとニコライが映像を担当し、坂本が役者の演技に相当するというか。これまでに何度も書いたことだけれど、『Vrioon』はなかなかの傑作である。京都の石庭で聴いたらどんな感じがするだろうと何度も想像してしまった。

『Vrioon』を皮切りに『Insen』『Revep』『Utp_』『Summvs』と、5部作がすべてリマスターを施されて年内に再発される予定(タイトルの最初の文字を繋げると「V・I・R・U・S(ウイルス)」になる!)。奇しくも今年、プラスティックマンのエレクトロニクスとチリー・ゴンザレスのピアノという同じ組み合わせのコラボレート・アルバム『Consumed in Key』がリリースされている。リッチーもゴンザレスもパラノイアックなアプローチを取り、強迫的な展開が頻出するので、時代も違うし、方向性はまったく異なるものの、『Vrioon』とはあまりにも対照的で、続けて聴くと音数が圧倒的に少ない『Vrioon』の方が緊張感は高く、最初の音が鳴ると同時に透き通った景色の向こうに連れ去られていたことがよくわかる。『Consumed in Key』にあるのはコロナ禍の濁った感じや俗っぽさを諦めきれない猥雑さといったところで、そう考えると『Vrioon』には浮き世と憂き世を入れ替えたような形而上学的なセンスがあり、それこそシュトックハウゼンが抱いた「普遍への夢」が含められていると考えたくなってしまう。少年が歌う断片的なメロディにカチャカチャと電子音が絡みつく“Gesang Der Jünglinge”と同じとは言わないけれど、音がしない瞬間が多く、透き通るような感触には似通ったものがあることは確かだろう。アルヴァ・ノトのライヴを観てシュトックハウゼンを思い出したという坂本龍一の直観は、たぶん、正しかったのである。

*『Vrioon』のリマスター盤にはスペインの美術雑誌「MATADOR I: ORIENTE」に付けられたCD用に録音された「Landscape Skizze」がボーナス・トラックとして追加されている。

(注)「ファウンド・サウンド」とはフィールド録音のように楽器の演奏ではない音が音楽に使われていること、あるいはその音を出す物体(ファウンド・オブジェクト)のことで、「具体音」と意味は同じ。ジョン・ケージやシュトックハウゼンが手法として確立し、ピエール・アンリやブライアン・イーノがあまたの応用例を展開したのち、イーミュレイターやサンプラーの普及によって80年代以降はダンス・ミュージックでも広く応用されるようになった。「エレクトロニカ」の時期にはこれをダンス・ミュージックとは異なる文脈に戻す傾向が増え、とくにフェン・オバーグ(フェネス+ジム・オルーク+ピーター・レーバーグ)がその先頭に立った。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE