MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

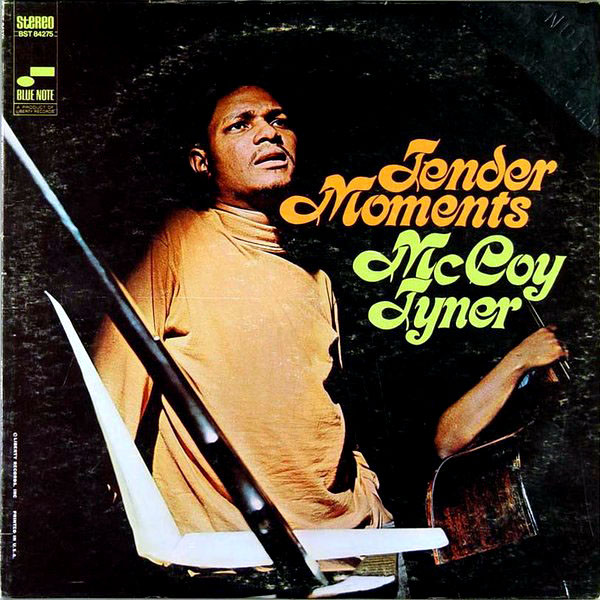

Home > News > RIP > R.I.P. McCoy Tyner - 追悼 マッコイ・タイナー

先の3月6日、ジャズの教科書や辞典にも大きく載るような巨星が逝った。ピアニストのマッコイ・タイナーである。ニュージャージーの自宅で亡くなったことを親族が知らせたのだが、死因などは明らかにはされていない。1938年にフィラデルフィアで生まれ、享年81才だった。1960年から1965年のジョン・コルトレーンの全盛期を支えた黄金カルテットのひとりとして知られる彼だが、これでコルトレーン(1967年没)、エルヴィン・ジョーンズ(2004年没)、ジミー・ギャリソン(1976年没)と、4人とも全て他界してしまった。中でもマッコイは一番長生きをし、晩年まで元気に活動していたので、音楽家としての人生を全うしたと言えるかもしれない。私が彼のコンサートを最後に見たのは2010年のコットン・クラブでの公演で、そのときはホセ・ジェイムズやエリック・アレキサンダーも一緒にステージに上がっていた。優しくも威厳のある姿でピアノを演奏し、親子ほども年齢の離れたホセが、実際の父親に接するかのように親しみを込めてサポートしていたことを思い出す。

かつて私は『ジャズ・ネクスト・スタンダード』の一環で『スピリチュアル・ジャズ』(2006年、リットー・ミュージック社刊)を監修したが、その中でスピリチュアル・ジャズのマスター的なミュージシャン25名を取り上げ、ジョン&アリス・コルトレーン、ファラオ・サンダース、アーチー・シェップ、ギル・スコット・ヘロンらと並んでマッコイ・タイナーもフィーチャーした。そこでは音楽性の相違から来る1965年のコルトレーン・カルテット脱退後のソロ作を取り上げているが、コルトレーン・カルテット時代に比べてマッコイのソロ活動はどうも過小評価されているのではないかと感じていて、日本のジャズ評論などでは駄作扱いされてきた1970年代の作品もいろいろと載せている(日本のジャズ評論はどうもコルトレーンとセットでマッコイを取り上げがちだった)。もちろんコルトレーン・カルテット時代が素晴らしいことに変わりはないが、ソロ活動ではマッコイの音楽性や志向がより明確に表現されるようになり、そこにはコルトレーン・カルテット時代のほかの3人とは異なる個性も見られる。

コルトレーン・カルテット在籍中も『リーチング・フォース』(1962年)、『ナイツ・オブ・バラーズ&ブルース』(1963年)、『トゥデイ・アンド・トゥモロー』(1964年)などを録音するマッコイだが、これらはカルテットの方向性と同じモード・ジャズに沿うものだった。一方、独立後では『ザ・リアル・マッコイ』(1967年)、『テンダー・モーメンツ』(1968年)、『タイム・フォー・タイナー』(1969年)と、晩年のコルトレーンが傾倒したフリー・ジャズとは異なる方向性のアルバムを発表する。これらは当時のハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、フレディ・ハバードら、ポスト・コルトレーン世代が牽引する新主流派ジャズと同調する作品である。しかしながら『テンダー・モーメンツ』では “モード・フォー・ジョン” と夭逝したコルトレーンを追悼する曲もやっていて、根底ではコルトレーンの心の同志であったことも示している。このアルバムは “ユートピア” など重厚なブラス・サウンドも特徴で、マッコイが単なるピアニストではなく、作曲家・編曲家として飛躍した姿も見せてくれる。後に彼の代表曲となる “マン・フロム・タンガニーカ” など中南米やアフリカ音楽への積極的なアプローチも見せる点で、マッコイのディスコグラフィーの中でも重要なポイントとなるアルバムだ。『タイム・フォー・タイナー』の “アフリカン・ヴィレッジ” や “リトル・マディンバ” からもアフリカ~中南米志向が伺える。一方、『ザ・リアル・マッコイ』には “サーチング・フォー・ピース” や “コンテンプレーション” など、1970年代のスピリチュアル・ジャズへと繋がるような楽曲が収められている。

そして1970年代前半はスピリチュアル・ジャズ路線とアフリカ志向が前面に出る。グラミー賞にもノミネートされた『サハラ』(1972年)はじめ、『エクステンションズ』(1972年)、『アサンテ』(1974年)、『サマ・ラユカ』(1974年)と、実験的でアフリカ回帰色が強い作品が並ぶ。アフリカン・リズムとその延長にあるファンク・ビートの大胆な導入、マリンバや各種パーカッションなど土着的で呪術性を高める楽器を多く取り入れ、『サハラ』では自身でもピアノ以外にフルートから琴まで演奏するなど、トータルな音楽家としての方向性が表われた作品群だ。そうしたトータル・プロデューサー的な資質でいくと、大がかりなストリングスを交えたオーケストラの導入による『ソング・オブ・ザ・ニュー・ワールド』(1973年)、さらにその発展形と言える『フライ・ウィズ・ザ・ウィンド』(1976年)が、彼にとってひとつの到達点と言える。ジャズ・ミュージシャンにとってビッグ・バンドを率いることは夢のひとつであるが、カウント・ベイシーやデューク・エリントンなどのビッグ・バンド・マスターたちのスタイルを、マッコイは1970年代という時代に更新させたと言える。『フライ・ウィズ・ザ・ウィンド』はいわゆるクロスオーヴァーやフュージョンにカテゴライズされるアルバムだろうが、ジャズという枠を超えたポピュラー・ミュージックであり、ジャズ・マニアではない多くの人々の心に響くものを持っているがゆえ、表題曲は現在もマッコイの代表曲のひとつに数えられる。

マッコイは優れたリズム感覚を持つピアニストで、その鍵盤さばきはときにパーカッションのようでもある。そんな彼の魅力が凝縮されたのが『アトランティス』(1975年)で、ブラジル出身のパーカッション奏者のギレルモ・フランコと相対した “ラヴ・サンバ” はトランシーでさえある。そうした意味でラテン調の作品はマッコイの見せ場と言え、『ダブル・トリオズ』(1986年)の “ラティーノ・スイート” はじめ数々の名演を残している。『インナー・ヴォイシズ』(1977年)の “フェスティヴァル・イン・バイーア” もラテン~ブラジリアン色に彩られているが、このアルバムでは男女混成コーラスやホーン・アンサンブルを交え、空間性に富む音作りをしている点も特徴だ。“フォー・トゥモロー” での神聖なコーラスはゴスペル的で、ハーモニックな音空間は後のアーティストにも大きな影響を与えている。カマシ・ワシントンが登場したとき、真っ先に思い浮かべたのがこのアルバムだった。マッコイの残した財産はこれからも様々な形で受け継がれていくだろう。

小川充

NEWS

- Seerkesinternational——カナダのいまもっとも面白いダブ・アーティストが来日、真夏のダブの祭典がはじまる

- VINYL GOES AROUND PRESSING──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Brian Eno──観るたびに変わるドキュメンタリー映画『ENO』のサウンドトラック収録曲のMVが公開、発掘された90年代イーノの姿

- Overmono──10月に来日するオーヴァーモノ、新曲が公開

- Kim Gordon and YoshimiO Duo──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Mighty Ryeders──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Lusine──エレクトロニカのヴェテラン、ルシーンが11年ぶりに来日

- Meitei──延期となっていた冥丁のツアー日程が再決定、11都市を巡回

- Mica Levi──ミカ・リーヴィが〈ハイパーダブ〉から新曲をリリース

- Tribute to Augustus Pablo──JULY TREEにて、オーガスタス・パブロ関連の写真やゆかりの品々などを展示、およびグッズ販売

- Kinnara : Desi La——ele-kingでお馴染みのデジ・ラ、1日だけのポップアップ

- John Carroll Kirby──ジョン・キャロル・カービー、バンド・セットでの単独来日公演が決定

- VINYL GOES AROUND──「静かな夜」がテーマのコンピレーション、アンビエントやジャズからメロウで美しい曲を厳選

- Li Yilei Japan Tour 2024——中国人サウンドアーティスト/作曲家リー・イーレイの初来日ツアー決定

- Terry Riley——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Koshiro Hino + Shotaro Ikeda──日野浩志郎と詩人・池田昇太郎、3年にわたるプロジェクトの初回は小野十三郎から触発された音楽公演

- Theo Parrish──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場

- Aphex Twin──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場

- Jeff Mills──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ

- Burial / Kode9──ベリアルとコード9によるスプリット・シングルがサプライズ・リリース

R.I.P.

- R.I.P. Steve Albini- 追悼:スティーヴ・アルビニ

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

DOMMUNE

DOMMUNE