MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > News > RIP > R.I.P. Prince

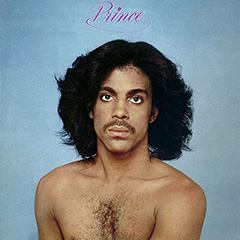

R.I.P. Prince

松村正人、野田努、三田格、ブレイディみかこ、岩佐浩樹、小林拓音、泉智 Apr 23,2016 UP松村正人

とりとめない不快な夢で目をさまし寝つけなくなったので、やむなくたまった仕事を片づけようとパソコンをたちあげて飛びこんできた急逝の報。「歌手のプリンスさん、死す」一瞬で目がさめた。

月曜のディランのコンサートの帰り、保坂さんと湯浅さんとはいった居酒屋で、ボブの身長はいかほどかという話から、ロック界いちののっぽはサーストン・ムーアだとして、ではもっとも低いのはだれかと議論になり、湯浅さんが86年の横浜でのコンサート終演後、その日の主役が六本木に流れると耳にはさみ、半信半疑まま、おしのびで行くと聞いたディスコにたどりつくと屈強なガードマンふたりに脇をかためられたプリンスがほんとうにいた。トイレですれちがったんだけど、俺とたいして変わらなかったんだよ、たぶんシークレットブーツ履いてさ、と平日夜の居酒屋で殿下が酒のサカナになった。そのとき彼が鬼籍にはいろうとはだれひとり想像していない。御年とって五七――といえば、2009年に歿した一歳下のマイケルより長らえたが、すくなくとも長命でない。2014年、ほぼ同時期にリリースした『アート・オフィシャル・エイジ』、サードアイガールとの『プレクトラムエレクトラム』、たてつづけに出した2作の『ヒット・アンド・ラン』で変わらぬソングライターとしての筆の冴えを見せていた矢先の訃報は青天の霹靂であり、書きはじめたいまも放心を禁じえない。お見苦しいところあるかもしれませんが、どうかご容赦ください。なんといっても、私にとってプリンスは、「I Wanna Be Your Love」冒頭のイントロどころか、一音目のスネアの一発が鳴る前のスティックが裂く空気の振動で、この曲をはじめて聴いた生家の6畳の子ども部屋にトリップするほどのかけがえないミュージシャンのひとりなのである。あの溌剌としたギターのコードカッティング、鍵盤の和音の刻み、リズムには隙間があり、休符を縫ってプリンスは歌い出す。「I ain't got no money」ストーンズが「まったくこれっぽっちも満足できない」ように金がない。とはいえ、あなたの恋人にはなりたいし、なれるにちがない多幸感が音楽にみなぎり、きっちり3分におさめたポップ・ソングは、78年のファースト『フォー・ユー』では七分咲きだった才能の、この曲を収録した翌年のセルフ・タイトルなる2作目での開会宣言とでもいうべきもので、邦題を『愛のペガサス』といったこのアルバムについては、私はたしか、『空洞です』のころだったはずだが、ゆらゆら帝国の坂本さんにインタヴューしたとき、新作をつくるにあたって参照された作品はありますか、という愚にもつかない質問に、プリンスのセカンドを聴こうとしたんだけど、ジャケを見ると松村くんの顔を思い出しちゃってね、とかえされたほど思い出ぶかい。いや、そんなことをいえばすべての作品になにがしかの記憶がはりついている。『ダーティ・マインド』『Controversy(戦慄の貴公子)』『1999』『パープル・レイン』『アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ』『パレード』『サイン・オブ・ザ・タイムズ』――80年代のプリンスはロック~ポップスとソウル~R&B~ファンクの境界を軽々と跨ぎこす実験をくりかしながら、実験性をおくびもださないしなやかなポップだった。完璧だった。自動車業界から音楽へ、地場産業の看板を奪還したデトロイトのモータウンがブリティッシュ・インヴェイジョンとブラックミュージックを接近させ、ジミやスライが交配させ生み出した白黒混淆の音楽の奇妙な果実を、ミネアポリスのプリンスは引き継ぎ育てあげた。いま思えば、殿下の映画へのこだわりもおそらくベリー・ゴーディの映画産業への進出を意識したものであり、おなじように成功したとはいいがたかったが、音楽はたわわに実った。プリンスの音楽としかいいようのない特異性は、ギター、ベース、ドラムの演奏にも長けた彼一代かぎりのものだとしても、かつて「密室的な」と形容された音楽のつくり方を範とする者は今後もあとをたたない――というより、作家、歌手、演奏者としての完璧主義は音楽がひとりの手になる時代をさきかげてもいた。テクノロジーが音楽を進化させるとともにそのあり方を規定する逆説。『ブラック・アルバム』のブートレグ騒動もワーナーの副社長への就任とその後のゴタゴタ、たびかさなる改名も、さらには2000年代以降のインターネットへの敵対的な活動も、産業構造をふくむシステムとの不断の闘争の歴史であり、2010年代もなかばになって、プリンスは当面の結論を出したかにみえた。「人工的な」を意味する「アーティフィシャル」にひっかけたであろう『アート・オフィシャル・エイジ』はEDMがわが世の春を謳歌する時代を見越したサウンド・プロダクションだったが、いたずらな諦念や韜晦よりも、いまここでなにをすべきか、自身と時代との対話の末のつきぬけた肌ざわりがあった。ファンキーかつエモーショナルであるとともにエヴァーグリーンなメロディがあり、トラックの独創性はそれを支えた。エロスは往時ほどではないにせよスウィートだった。『Lovesexy』が座右の盤である私にとってそれらのぬきさしならぬ関係こそプリンスであり、あのアルバムのジャケットをひきのばした雑誌の付録ポスターを部屋に貼っていたときは、ふだん子どものやることにまるで口出ししない父親にも「なにかあったのか」と声をかけられたものだが、学生時代は、どうしても就職しなければならないなら、ニュー・パワー・ジェネレーションかザッパのマザーズかマイルスのバンドにしたいとわりと真剣に考えていたこともある。うちふたつは学生を終える前になくなってしまった。最後にのこったプリンスももはや地上にはいない。いま就職活動に血眼になっているみなさんには、親と音楽はいつまでもあると思わないほうがいいと忠言したい。殿下ものびのび音楽だけやっていれば命を縮めることもなかったかもしれない、という仮定がなりたたないのは百も承知だが、ペイズリー・パーク・スタジオで息をひきとったとの続報を知るにつけ胸が痛む。慰めとなるのは、おそらくプリンスは無数の未発表曲を残しているだろうということだ。もしかしたら、私たちの痛めた胸さえ踊らせる楽曲が陽の目をみるときを待っていないともかぎらない。

亡き王子によるパヴァーヌはいまはじまったばかりだ。(了)

野田努

今日ここにぼくたちが集まったのは

人生なるものを過ごすため

遺作となった2015年の『HITNRUN Phase Two』の1曲目“Baltimore”は、彼の当時の政治的主張が歌われ、現在の抗議運動として知られるblacklivesmatterへの共感も表現されている。ポップのスーパースターのサポートとしてはもっとも早かったのではないだろうか。

1980年代初頭、プリンスがとくにデトロイトで人気があったことは有名な話だ。のちのテクノの主要人物たちに思想的な影響を与えたエレトリファイン・モジョと交流があったことも知られてる。その記憶は、やがてモデル500が“I Wanna Be Your Lover”をサンプリングすることで広く共有された。

最初によく覚えているのは、実家の部屋にポスターが貼られたときだった。紫のビキニにコートにギターで決めているそれをレコード店でもらった弟が冗談で貼ったもので、ぼくたちは笑った。そんな具合なのだから、男性的な黒人社会でその外見がいかに過激なシロモノであったのかは容易が察しが付く。が、映画を見ればわかるように、プリンスは、ナイーヴでみみっちく、センチメンタルな思いを、壮麗で、さすまじい叙情詩にまで高めてオーディエンスを圧倒した。

黒人文化における男の感性を解放/更新したスターが、やがては、公民権運動が生んだもっとも有名な組織、NAACPから表彰されたということはあまりにも美しい話である。ほぼ1年に1枚のペースで作品を出し続けながら、言わなければならない(正しい)ことを絶えず言い続けたということも、彼のずば抜けた才能以上に、あまりにもすごいことだ。

80年代プリンスの代表作の1枚、『パレード』ばかりを聴いた時期があった。最後にトレイシーが死ぬアルバム、そう、その曲“Sometimes it snows in April(4月でも雪が降ることがある)”だけは、その後も能動的に聴き続けている。4月でも雪が降るがことがある──プリンスにはキラーなラインが多いけれど、これがぼくにとっては最高にキラーだ。

今では春になるとぼくはトレイシーの涙を思い出す

誰もトレイシーにように泣くことはできない

Under The Cherry Moon

三田格

ファン・ボーイ・スリーのライヴをユーチューブで観ていたらバッキングはすべて女性だった。ドラムも。キーボードも。トロンボーンも。テリー・ホールだけがいわゆる白人の男で、あとは黒人と女しかいない。どうしてこのような編成になったのかはわからないけれど、1983年のロック・コンサートとしてはけっこう不思議な光景だったのではないだろうか(https://www.youtube.com/watch?v=HXQpuN45xTA)。ランナウェイズのように女だけか、フロントに女がひとりかふたりというのはそれほど珍しくはなかった。しかし、女性のミュージシャンが特別な位置ではなく、組織の一員をなしているという印象を与えたのはほかにトーキング・ヘッズかニュー・オーダー、あるいはアート・オブ・ノイズや初期のノイバウテンぐらいで、いずれにしろニューウェイヴが生み出した価値観だったのではないかと思う。ローリング・ストーンズが醸し出してきたようなホモ・ソーシャルな美学には、こういった発想が入り込む余地はなかった。

その次の年にプリンス&ザ・レヴォリューションが全米のメジャー・チャートを席巻し始める。「レッツ・ゴー・クレイジー」のような激しい曲を演奏する彼らを見て「ギターが女かよ」と思わなかったキッズはいなかったのではないだろうか。ウェンディ&リサだけではない。シーラ・Eから最近のサード・アイ・ガールズに至るまでプリンスの周りには常に過剰なほど女性のミュージシャンがいて、プリンスがいつも女をはべらせているように感じていた人も多かったことだろう。しかし、テリー・ホールやプリンスは単純に女性の才能を認めることができた人だったのではないかと僕は思う。女性を活用すると宣言しながら、女性の閣僚が一向に増えない日本の内閣を見るだけで、それが実はどれだけ既存の組織には難しいことか、誰にだってすぐにわかることである(現カナダを除く)。

こんなエピソードがある。プリンスのステージにキム・カーダシアン(現カニエ・ウエストの妻)が客席から上がった時のことである。上がっただけで何をするでもないカーダシアンを見てプリンスはすぐにも「ステージから消えろ!」と怒鳴りつける。アメリカを代表すると言えなくもない無能なタレントにそれこそ容赦なく、ダンスもできない女はうせろと、プリンスは言い放つのである。プリンスが認めるのは才能のある女性であって、女ならなんでもいいわけではなかった。そういうことではないだろうか。プリンスにはたくさんのエピソードがある。あのアリアナ・グランデでさえ、プリンスの勇ましさを無条件で称えている。しかし、僕にとって最も印象深いのはザ・レボリューションにウェンディ&リサを加えたことである。最も大事な時期に。ここが勝負だというタイミングで。

周回遅れの「雨にまつわる曲」

ブレイディみかこ

数年前、エレキングで雨にまつわる曲を各ライターが選ぶという企画があった(確か梅雨のシーズンだったように思う)が、そのとき、わたしの頭に真っ先に浮かんだのはプリンスの「パープル・レイン」だった。が、わたしはあえてその曲のことは書かなかった。ベタすぎるからではない。そう気楽には書けない思い出があったからだ。

二十代の頃、何年か同じ姓を名乗る間柄だったことのある男性に口説かれたときのBGMがそれだったし、もうその人との生活がそれ以上は続けられないことがわかって草履ばきで逃げた時にタクシーのラジオからどういうわけか同じ曲がかかってきて、どうして人生というやつはこんな風に悉くどこまでもクソなのかと思って窓の外を睨んでいたわたしの顔も土砂降りだった。

その人とわたしは聴く音楽も着る服も、政治に対する考え方もまるで違っていた。が、恋愛というものは「相手のことを理解したい」という狂気に人を駆り立てるもので、相手の好きなアーティストを聴き始めたらいつしかこっちも好きになってた、なんてことがあるのもご愛嬌だが(……実はいまでも。去年前半のわたしの携帯のリングトーンは「FUNKNROLL」のイントロだった)、彼はわたしにプリンスを与え、わたしは彼にニック・ケイヴを与えた。と思う。

プリンスは知的なミュージシャンだった。逆説的なトリッキーさも天然であるかのように振るまえた冷徹なまでの才人だったのだけれども、それでいてどこかおっとりと無防備なほどロマンティックで性的なところがあり、実は本人は自分のそういうところが一番好きだったろうと思う。

こういうアーティストは、これもまた逆説的だが、セクシーなんて言葉とは対極に位置するストイックでひねた人種だと思われている英国人から愛されるのも事実で、そもそもプリンスが先にブレイクしたのは米国ではなく英国だった。プリンスの曲で男から口説かれた経験のある英国人を少なくとも3人は知っている(2人は女性で1人は男性だ)。

タクシーの中でわたしの顔を土砂降りにさせた人がいま生きているのかどうかわたしは知らない。向こうだってそうだろう。そろそろリアルにそういうことを考える年齢になってきた。プリンスだって忽然といなくなってしまったのだから。

(ところで「パープル・レイン」がすごい理由は、そんな効果音など入っていないのに、サーッと降る糸のように細い雨の音が聞こえるところだ。やはり数年前の「雨にまつわる曲」特集で素直にそう書くべきだった)

プリンスという天才の音楽やその功績を分析する文章は無数に出て来るだろう。

だけど本人は意外とこういう痴話ネタが一番聞きたかったんじゃないかと思って書いてみた(彼と誕生日をシェアしているという頼りない根拠をもって乱暴に推測している)。

恋と音楽も。革命も。

つまるところはユニティーだ。異質のものさえ結合させ、何ものにも閉ざされず、階層を横断するユナイトだ。

ああだけど人は、なんてそれができないことだろう!

わたしにとってのラヴ&ピースは、いつだってジョン・レノンではなくプリンスだった。

Some Day My Prince Will Come

岩佐浩樹

1994年発表のアルバム『Come』の日本盤キャッチコピーに「プリンス、逝くーー」などと書いてあったのを見た自分は悪趣味なことをするもんだ(棺桶ベッドで寝る女優か)、と思ってそのアルバムは買わず、シングル曲”Letitgo”の12インチだけを何度も再生していた。ただし6曲入りのそのアナログ盤の中で一番好きだったのは”Letitgo ((-)Sherm Stick Edit)”というタイトルの、プリンスのヴォーカルすら入っていない、という訳の判らないトラックだった。

それから15年。2009年にトレイ・ソングスがアルバム『Ready』の中で歌った”Yo Side of the Bed”はまんま”Purple Rain”だったのでこれはどういうことでしょう、と思っていたらこの2曲をメドレーにした2010年のBETアワードでのライヴ映像(しかも客席にはプリンスがいる)があった。ここでのトレイのパフォーマンスはお世辞にも素晴らしいとは言えないが、クライマックスで「Prince! I love you!」とシャウトした直後に自曲のサビで音程を外すトレイはまるで「だって好きなんだもん、好きなんだもん!」と駄々をこねてる子供のようでありました(一瞬カメラに抜かれたプリンスの横顔は、甥っ子の発表会をハラハラしながら見守る親戚のおばちゃんみたいな微妙なものでしたが)。

フランク・オーシャンが「いまだに『安らかに眠れ』などと言う気にはならない。死よりも大きなものがそこにあるからだ。」という一文に始まる追悼文をタンブラーに投稿した。その中でフランクはこう綴っている。「彼が誇示した自由や、明らかに時代遅れな性規範など意に介さない様子が、それだけで自分と自分のセクシュアリティーをどう統一したらいいのか、という僕の気持ちを楽にしてくれた」と。そしてそのフランク・オーシャンを解放したプリンスが他の誰よりも不自由そうな佇まいであったことを思えば──やはり”R.I.P.”とは言えない。

「プリンス、逝く」の一報を聴いた時に自分が真っ先に探したのはどこかに仕舞ってあるはずの『アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ』のレコードで、聴きたいのは”Purple Rain”なんぞではなく"Raspberry Beret”、とレコード棚を引っ繰り返しても出てこないので泣きたい気持ちになり、でもよく考えたらベスト盤CD『The Hits/The B-Sides』をiTunesに入れてたわ、と気が付いて"Raspberry Beret”を聴き終わり、で油断していたら次の曲がTLCのカヴァーも秀逸だった“If I Was Your Girlfriend”で、それでも涙は出てこない。

とにかくヘン(な声の)人だった、と思う他はない。この人の「変」の質はマイケル・ジャクソンのそれと大して違わない、と自分は思っているが、MJが自分の「変」を力技で「人類愛」や「世界平和」などで厚塗りに覆い隠そうとした(そのひび割れた箇所からどうしても漏れてしまうエピソードがいかにもタブロイド的に判りやすく面白いために「キング・オブ・ポップ」)、その果てに力尽きたのだとすれば、服を脱ごうが着ようが剥いても剥いても「変なもの」が出てきてしまうせいで、却って判りやすい箇条書きにして消費することができないプリンスが創ってしまった音楽には、未来の誰か(いつか王子様)がそこにまた新しく書き込むための余白が、果てしなく残されているはずだ。

Nothing Compares 2 U

小林 拓音

好きな人が好きな人。ぼくにとってプリンスとは、そういう存在だった。

プリンスが亡くなった日の夜、「究極のギフトとは、インスパイアすることである」とジェイミー・リデルは追悼の言葉を述べている。プリンスに刺戟されて音楽を作り始め、プリンスを模倣しながら、しかしどうやってもプリンスをコピーすることなどできないというまさにその葛藤にこそ自らのオリジナリティを見出していったジェイミー・リデルにとって、今回の訃報は青天の霹靂だっただろう。

ぼくは彼ほど熱心なプリンスのリスナーではなかったけれど、それでもプリンスの死の知らせを聞いたときは全身に衝撃が走った。ボウイのときもそうだったが、スターの死というものは、その熱心なファンではない者にまで何がしかの感慨を抱かせるものだ。そういう意味で、プリンスもまた正真正銘のスターだった。

先日、ファティマ・アル・カディリの2枚目のレヴューを書いたときに、一枚目の方も聴き直した。そのオープニング・トラックである "Shanzhai (For Shanzhai Biennial)" は、中国語による "Nothing Compares 2 U" のカヴァーである。初めてそのトラックを聴いたとき、なんて美しい旋律なのだろうとため息が出たことをいまでも覚えている。もちろん、それ以前にもプリンスの代表作とされるアルバムは聴いていたけれど、そのカヴァーを耳にして以来、ぼくにとってのプリンスの代表曲は "Nothing Compares 2 U" になった。

とはいえ、アル・カディリが実際に参照したのはおそらく、ザ・ファミリーによるオリジナルのトラックではなく、シネイド・オコナーによるカヴァー・ヴァージョンの方だろう。つまり "Shanzhai" はカヴァーのカヴァーということになるが、そもそもアル・カディリは、ヘレン・フォンによって中国語で歌われたこの "Nothing Compares 2 U" のアカペラ音源を受け取ったことがきっかけとなって、『エイジアティシュ』というアルバムを作り始めたのだそうだ。すなわち、プリンスがシネイド・オコナーを刺戟し、シネイド・オコナーがヘレン・フォンを刺戟し、ヘレン・フォンがファティマ・アル・カディリを刺戟したということである。要するに、プリンスがいなければアル・カディリのファースト・アルバムが生み出されることもなかったということだ。ここには確かに「インスパイアすること」の幸福な連鎖がある。

これはほんの一例だけれども、そんなふうにプリンスは、誰かをインスパイアするという「究極のギフト」をたくさん残していった。「シャンツァイ(山寨)」とはいわゆる模造品のことだが、模造品はそれが模造品であるがゆえに、逆説的にオリジナルを際立たせることができる。直接的に影響を受けたジェイミー・リデルにせよ、間接的に影響を受けたアル・カディリにせよ、それら数多くの「模造品」の存在がかえってプリンスの類なさを証明しているのだ。つまり、「あなたと比べられるような人は誰もいない」と、そういうことである。

好きな人が好きな人は、好きな人が好きであるがゆえにこそ、唯一無二の王子様だったのだ。

囚人服のケンドリック・ラマーに王冠を渡すべきだったのはプリンスなのかもしれない。

泉智

ボルティモアの運動へのいち早い支持表明にしてもそうだけれど、それ以前、昨年2015年のグラミーのアルバム・オブ・ザ・イヤーの発表時に、プリンスは「アルバムはいまだ重要だ。本や黒人の命と同じように、アルバムもいまだ重要さ(Albums still matter, like books and black lives, albums still matter)」とコメントして歓声を浴びた。デジタル配信時代において忘れられがちなアルバムという単位…あるインタヴューでレコーディングにおいて一番大切なものは? と質問されて「プロット」と即答したというケンドリックは、まさにスキットや構成をふくむアルバムというそのクラシカルなユニットにこだわり続けてきた。ライムとビートによる3分間の快楽、それだけじゃとても伝えきれないものがあるのだ。ケンドリックは今年、『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』でかつてのマイケル・ジャクソンに次ぐ歴代2位、11部門にノミネートしてグラミー5冠を達成し、囚人服姿で壮絶なパフォーマンスをおこなった。

その『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』に収録された“コンプレクション(ア・ズールー・ラヴ)”のコーラスは元々、プリンスが歌うはずだったんだそうだ。結局はスケジュールの都合でプリンス不在となってしまったその作品で、ケンドリックはついにベスト・ラップ・アルバムの王冠を戴くことになったのだけれど、もちろんここで重要なのは、アルバムの製作スタイルうんぬんの話ではなく、ポップ・ミュージックがアクチュアルな社会問題に対してどうリアクションするのか、ということだ。

全米で吹き荒れるデモの熱気に水をさすような発言をしていたケンドリックは、しかしアルバムで誰よりも生々しくアフロ・アメリカンの現在地点をえぐりだし、“オールライト”の一節がデモで合唱されるチャントになったとか思えば、デモを組織するblacklivesmatterはドナルド・トランプに勢いよく中指を突き立てるとともに、ヒラリー・クリントンにも、バーニー・サンダースにさえ鋭い批判を向けている……。この状況は、素晴らしい才能を持つミュージシャンが、その音楽とは別にコンシャスな活動にコミットすべきか否か、なんて退屈きわまりない問題圏をはるかに超えている。それは、アートと政治を几帳面に切りわけるようなお行儀のいい態度をそろそろゴミ箱に放り込んでしまえ、という合図にもとれる。

それでも、プリンスの“ボルティモア”は優しかった。そしてなにより愚直だった。去年の4月にボルティモアで黒人青年が殺されて抗議運動が発生するとプリンスはすぐさま現地で大規模なフリー・ライヴを敢行し、そのレイドバックした爽やかなギター・ナンバーをウェブで無料公開した。ファレル・ウィリアムスの“フリーダム”が詩としての普遍性をまとっていたのに比べれば、女性コーラスが終始「ボルティモア」と呼びかけ続け、マイケル・ブラウンやフレディ・グレイといった警官に殺された犠牲者の個人名が飛び出し、デモのコールっぽいリフレインまで登場するこの曲の愚直さはほんとに……不格好とさえいっていい。この不格好なまでの愚直な優しさだけが、あのときのボルティモアの怒りと哀しみを抱きしめることができた。優しさとは、恐れないことだ。なりふり構わずに誰かを抱きしめなければいけないとき、プリンスはそれを恐れない。“ボルティモア”は、プリンスの最後のアルバムの、最初の曲になった。偶然といえばそれまでだが、すくなくとも象徴的ではある。

ボルティモアでのフリー・ライヴの1ヶ月後、プリンスはホワイトハウスに呼ばれてバラク・オバマの前で演奏している。そこで彼とオバマがどんな会話を交わしたのかは不明だけれど、今年のグラミーのすこし前、ケンドリックもオバマに会うためにホワイトハウスに乗りこんだ。面会後のケンドリックのステートメントは、アフロ・アメリカンの子どもたちにとってのシニア・メンターの重要性についてだった。年端もいかない子どもが、初めてドラッグを目の前にしたとき、震える指で銃を手にしたとき、孤独にさいなまれて自殺を考えたとき、ロクでもない男のせいで望まない妊娠をしたとき、みずからのセクシャリティについて悩みを抱えたとき。その瞬間、彼や彼女の脳裏にいったい誰の顔が、どんな言葉が浮かぶのか。その一瞬が子どもたちのその後の人生や、へたをすれば生死をわけてしまうこともある。ときにその誰かの顔や言葉というのはアーティストのものだったりする。それがポップ・スターという言葉の意味だ。

いまじゃアメリカのキッズたちは実の親よりも政治家よりもラッパーやアーティストの言葉に真剣に耳を傾ける。もしかすると日本でもすでにそうなりつつあるのかもしれない。それはオピニオン・リーダーどうこうの話じゃなく、もっと切実で、パーソナルな次元でのことだ。プリンスのクィアネスに救われたフランク・オーシャンが、彼の死をうけてもレスト・イン・ピースと言えなかったのは、そういうことだ。今年のグラミーでケンドリックの名を読みあげたプレゼンターは、元N.W.A.のアイス・キューブとその息子オシェイ・ジャクソン・ジュニアだった。ギャングスタ・ラップの聖地コンプトンの若き王子としてのケンドリック、というのもたしかに重要ではあるけれど、もう一方で、もし現在プリンスから王冠を与えられるにふさわしいラッパーを1人選ぶとすれば、それがケンドリックであることも事実だ。それはなによりそのメッセージの愚直さと、そしてなにより音楽的な怪物性において。そのふたつの要素の共存は、プリンスの大きな音楽的源泉のひとつがPファンクであり、2パックとの対話で終わるケンドリックのアルバムの冒頭に、他でもないジョージ・クリントンが呼び出されていた事実と、とても無関係には思えない。すべて偶然じゃないのだ。

個人的な追想を許してもらえば、俺のプリンスとの出会いは福岡の定時制高校に通っていた頃、シンナー中毒の友人にオリジナルのヒップホップ・ミックスを作ってもらったときのことで、2パックにエミネムにスヌープにナズ…まあそのあたりで占められたミックスのラストが、なぜか“パープル・レイン”だった。その頃の南の街ではマリファナさえなんとなくヒップなドラッグだったから、ハードコアな不良はだいたいローティーンの頃にシンナー漬けになっていた。シンナーは比喩ではなく文字通り脳みそを溶かしてしまうドラッグなので、一度それにハマるとハッパなんかじゃ全然トベない、バッドなときは黒い雨の降る幻覚がみえるんだぜ、と語っていた友人は、どうやらベロベロの状態で“パープル・レイン”を聴いていたようだ。ミネアポリス産のセクシーなパープルというよりは、南部ヒューストン産のコデインのパープルに近い。とくにリアル・タイムでその軌跡を追ってきたというわけじゃない世代、しかも日本の地方都市で生まれ育った人間にとっての、それがプリンスの原体験だ。そこにはプリンスのメッセージどころか、その音楽そのものさえ、ひどくゆがんでしか届いていなかったと思う。その感覚はもしかすると、東京で太平洋の向こう岸のラップを聴いているいまも、べつに大差ないのかもしれない。

プリンスの訃報をうけて全米が紫色に染まる中、ボルティモアのシアターでは“パープル・レイン”の劇場版の特別緊急上映が決まったそうだ。俺に“パープル・レイン”を教えてくれた友人はその後かなり大変な状況になってしまって、長いこと音信不通だったけれど、2、3年前にひとづてにその生存報告を聞いた。疎遠になった昔の友達が生きていたことを知って感傷に浸るようなナイーヴさは自分の中にもう残ってはいなかったので、そうか、よかったな、ただそう思っただけだった。それでも、たまにプリンスの歌声を聴くときはいつも、有機溶剤のあの甘ったるい匂いを想い出す。それはきっと、“ボルティモア”でプリンスと出会ったボルティモアのローカルのキッズたちからすれば、怒りを感じてもしょうがない記憶のリンクだ。これからも世界中のいろんな場所で、いろんな世代のいろんな連中が、いろんなエピソードとともにプリンスと邂逅するだろう。それがポップ・スターという言葉の、もうひとつの意味だ。

フランク・オーシャンとはまったくべつな理由で、というのも俺にとってプリンスはもともと雲の上にいるような存在でレスト・イン・ピースと呼びかけるのもなかなか実感が湧かないので、マイケルやボウイのときと同じく、しばらくは彼の遺した音楽を自分勝手に聴くことにする。あいかわらず甘く、けれど昔よりはいくらかクリアなはずの豊かなインスピレーションに圧倒されながら、サンキュー、とだけ言っておく。この先の未来のぶんもふくめて、めいっぱい。

松村正人、野田努、三田格、ブレイディみかこ、岩佐浩樹、小林拓音、泉智

NEWS

- Seerkesinternational——カナダのいまもっとも面白いダブ・アーティストが来日、真夏のダブの祭典がはじまる

- VINYL GOES AROUND PRESSING──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Brian Eno──観るたびに変わるドキュメンタリー映画『ENO』のサウンドトラック収録曲のMVが公開、発掘された90年代イーノの姿

- Overmono──10月に来日するオーヴァーモノ、新曲が公開

- Kim Gordon and YoshimiO Duo──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Mighty Ryeders──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Lusine──エレクトロニカのヴェテラン、ルシーンが11年ぶりに来日

- Meitei──延期となっていた冥丁のツアー日程が再決定、11都市を巡回

- Mica Levi──ミカ・リーヴィが〈ハイパーダブ〉から新曲をリリース

- Tribute to Augustus Pablo──JULY TREEにて、オーガスタス・パブロ関連の写真やゆかりの品々などを展示、およびグッズ販売

- Kinnara : Desi La——ele-kingでお馴染みのデジ・ラ、1日だけのポップアップ

- John Carroll Kirby──ジョン・キャロル・カービー、バンド・セットでの単独来日公演が決定

- VINYL GOES AROUND──「静かな夜」がテーマのコンピレーション、アンビエントやジャズからメロウで美しい曲を厳選

- Li Yilei Japan Tour 2024——中国人サウンドアーティスト/作曲家リー・イーレイの初来日ツアー決定

- Terry Riley——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Koshiro Hino + Shotaro Ikeda──日野浩志郎と詩人・池田昇太郎、3年にわたるプロジェクトの初回は小野十三郎から触発された音楽公演

- Theo Parrish──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場

- Aphex Twin──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場

- Jeff Mills──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ

- Burial / Kode9──ベリアルとコード9によるスプリット・シングルがサプライズ・リリース

R.I.P.

- R.I.P. Steve Albini- 追悼:スティーヴ・アルビニ

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

DOMMUNE

DOMMUNE