MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- 5lack - 情 | SLACK

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- 『成功したオタク』 -

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- ソルトバーン -

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

Home > Regulars > Forgotten Punk > #6:質問は答えよりも重要- ――『ポストパンク・ジェネレーション 1978-1984 』を読んで

ポストパンク・ ジェネレーション 1978-1984 サイモン・レイノルズ (著) 野中モモ (監修, 翻訳) 新井崇嗣 (翻訳) シンコーミュージック・エンタテイメント |

「反抗をカネにする」うしろめたさを誠実に歌うジョー・ストラマーを嘲笑するように、ジョン・ライドンは「反抗でカネ儲け」するために自分の新しいバンド名をPublic Image Limitedという会社名義にした。マガジンは――これもザ・レインコーツの記事で書いたことだが――パンクのルールとなった左翼思想への違和感を、左翼にも右翼にもどちらもにも付かないんだという政治的決意とともに"ショット・バイ・ボス・サイド"で表明した。

ポスト・パンク台頭の背景にはサッチャー&レーガン(&中曽根)が推進する新自由主義政策があった。とくにイギリスにおいては、そのため音楽から政治性が消えることはなかったが、興味深いのは、多くのバンドがクラスのような従来的な政治集会を前提とする活動とは距離を保とうとしたことだった。パンクの団結心という抑圧から解放された反抗のあれこれといった観点においてもレイノルズが言うようにポスト・パンクは「先回りした」と言えるかもしれない。マガジンのハワード・デヴォードのように、マーク・E・スミスもまた政治性は集団ではなく個人として表明......いや、わめきちらした。「すべてを疑え」が合い言葉だった。パンク・ロックどころかRAR(ロック・アゲイント・レイシズム)といった団体でさえもその対象となった。

そして生活におけるミクロな政治学が歌われた。あるいはまた、積極的な読書によって得た知識は頻繁に歌詞に引用された。それは気まぐれなボヘミアン的好奇心に導かれたものか、さもなければ深刻な問題意識の結実だった。ドストエフスキーからカミュ、ユイスマンスからJ.G.バラード、ブレヒトからアルチュセール、ベンヤミン、ニーチェ、そしてイギリスのバンドの多くはたいてい「仕上げにシチュオシオニズムをちょいと」ふりかければできあがり――というわけでもなかったが、そういうバンドの代表格がギャング・オブ・フォーだった。

ポスト・パンクの功績として、女性バンドを数多く輩出したことも見逃すわけにはいかない。しかも彼女たちは、旧来の女性アーティスト像を否定する女性アーティストだった。男の視線をあざけるように泥んこのヌードで登場したザ・スリッツ、あるいはその逆で、ポップ・ビジネス界の常識のあさましさを暴くように普段着のまま登場したザ・レインコーツ、「パーソナル・イズ・ポリティカル(個人的なことは政治的なこと)」を信条としたデルタ5といったバンドは、音楽業界の男たちが求める女性専用のイスをぶちこわして、自分たちが本当に座りたい自分たちの席を確保した。

また、ポスト・パンクはインディペンデント・レーベルによって支えられていたが、それはたんなる自主制作でもなければ、たんなる個人レーベルでもなかった。特筆すべきは〈ラフ・トレード〉で、ジェフ・トラヴィスによるこのレコード店/レーベルは、それまで男の世界だったレコード店に女性を送り込み、社長を含めた従業員全員が同額の報酬という平等主義を貫いて、会社組織そのものにポスト・パンク的な思想を当てはめた。アーティストとの契約の場から弁護士を追い出した「50:50」契約に関しては、ザ・レインコーツの記事に書いた通りである。

音楽的なことで言えば、先述したように、ポスト・パンクは白いロックンロールを否定して、むしろそれ以外のジャンルとの接続をはかった。レゲエ、アフロ、ジャズ、ファンク、クラウトロックやエレクトロニック・ミュージック、現代音楽やノイズ、あるいはパンクが否定したプログレッシヴ・ロックのようなヒッピー・ミュージック――ロバート・ワイアット、キャプテン・ビーフハート、イーノのアンビエント・ミュージック、そしてパンクが毛嫌いしたディスコにも近づいた。ジ・アソシエイツのようにフランク・シナトラや映画音楽に着目したバンドがいるいっぽうで、スロッビング・グリッスルのように60年代末のアングラ文化に端を発しているバンドも珍しくなかった。あらゆる位相において、ポスト・パンクは多様だった。

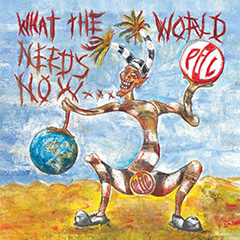

中学生のときに初めて"サティスファクション"という曲をディーヴォの演奏で聴いた。なんて格好いい曲だろう、と思った。あとになってザ・ローリング・ストーンズによるオリジナルを聴いて、その古くささに愕然としたものだった(その良さは20代になって理解できたが)。ディーヴォの奇妙なユニフォームがロックンロールのケバケバしい服装に対する皮肉だったように、PiLはシックなスーツ姿でメタリックな響きをかき鳴らし、ワイヤーは"ジョニー・B・グッド"をワンコードで演奏した。スロッビング・グリッスルは「音楽をやらない」ことをコンセプトに、ステージ上でヌードになったり、客に血のりを浴びせたりした。オレンジ・ジュースはロックの性表現のすべてを拒み、潔癖性的なアコースティック・サウンドを展開した。ポスト・パンクのロックの文法に対するこうしたシニカルでニヒルな態度をポップの史学ではしばし"アンチ・ロック"と呼ぶが、実際のところ1979年の話をすれば、ロックンロールは加齢臭漂うただ髪の長い老体として最低の扱いを受けていたのである。

ポスト・パンクはロック・ジャーナリズムも変革した、とレイノルズは書いている。ポスト・パンク系の新しいジャーナリズムは、不良性をインテリ的に反逆だとあがめる論法やストリートへの狂信、天才だの狂人だのといったお得意のクリシェ、あるいはニュー・ジャーナリズムの影響下で氾濫したなれなれしい口語的文体「~だよね」「~じゃないのかな」「~しようか」「~だぜ」といった近過去のロック批評へ意義申し立てをした。ジョン・サヴェージとポール・モーリー(のちの〈ZTT〉の創設者、アート・オブ・ノイズとなる)がその代表だったとレイノルズは書いている。

メディアに掲載されるインタヴュー記事においても変革は起きた。アーティストの側でもただ自分の趣味や影響について語る形式的な安易さを拒み、深い議論を好んだ。話は政治や読書、哲学や映画など多岐におよび、インタヴュー記事は、いつかしか深刻な問題について議論する場にもなった。

ポスト・パンクの時代は、音楽ライターがそのままバンドのメンバーになることも珍しくなかった。ポール・モーリー以外でも、オルタナティヴ・TVを結成するマーク・ペリーがいたし、PiLやザ・スリッツらと交流のあった女性レゲエ・ライターのヴィヴィアン・ゴールドマン、のちにザ・プリテンダーズを組むクリッシー・ハイドといった人たちも有名だった。スクリッティ・ポリッティにいたっては、「理屈だけの参加でもそれが重大な貢献とみなされ」メンバーとしたほどだった。

COLUMNS

- Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート

DOMMUNE

DOMMUNE