MOST READ

- Aphex Twin ──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場

- John Cale - POPtical Illusion | ジョン・ケイル

- Jeff Mills ──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ

- interview with John Cale 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 | ジョン・ケイル、インタヴュー

- FUMIYA TANAKA & TAKKYU ISHINO ——リキッド20周年で、田中フミヤと石野卓球による「HISTORY OF TECHNO」決定

- Iglooghost ──“Z世代のAFX/スクエアプッシャー”、イグルーゴーストが新作を携えて来日

- Amen Dunes - Death Jokes | エーメン・デューンズ

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- 『蛇の道』 -

- Burial / Kode9 ──ベリアルとコード9によるスプリット・シングルがサプライズ・リリース

- A. G. Cook - Britpop | A. G. クック

- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも

- R.I.P. Steve Albini 追悼:スティーヴ・アルビニ

- dialogue: Arto Lindsay × Wataru Sasaki 特別対談:アート・リンゼイ × 佐々木渉

- talking about Aphex Twin エイフェックス・ツイン対談 vol.2

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

- ドライブアウェイ・ドールズ -

- Larry Levan 70th Birthday Bash ──ディミトリ・フロム・パリ、MURO、ヴィクター・ロサド、高橋透、DJ Noriらがラリー・レヴァン生誕70周年を祝う

- Beth Gibbons - Lives Outgrown | ベス・ギボンズ

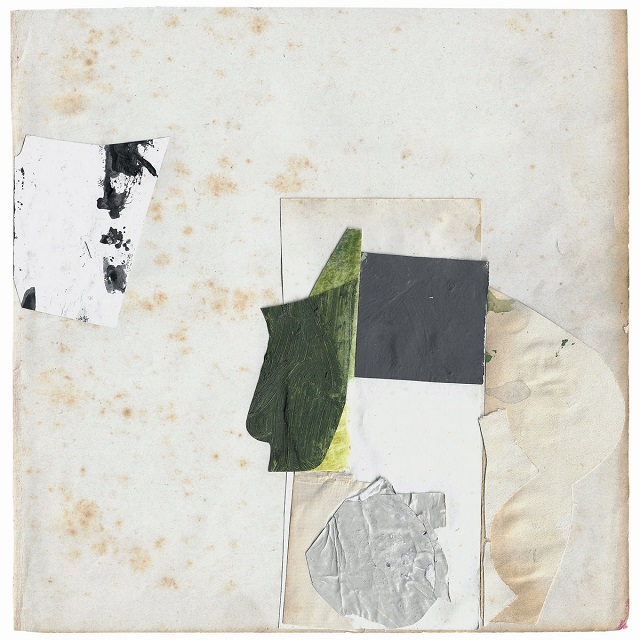

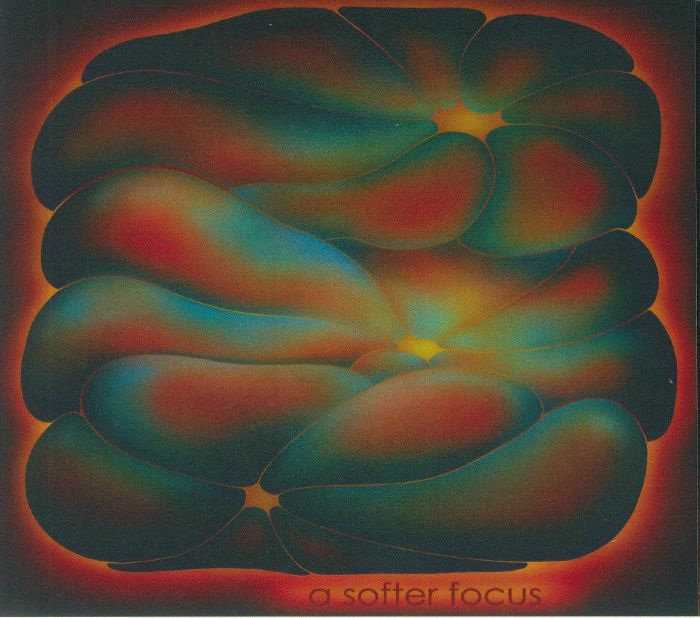

Home > Reviews > Album Reviews > Claire Rousay- Sentiment

気鋭のアンビエント・アーティスト、クレア・ラウジーによる新作アルバム『sentiment』は、ラウジーのキャリアにとって極めて重要な作品となるだけではなく、2024年のインディ・ロックとエクスペリメタル・ミュージックにおいても重要極まりないアルバムだ。

この『sentiment』には、音楽とジャンルの壁をしなやかに越えようとする意志がある。少なくも私には、この2024年において、インディ・ロックとエクスペリメンタル・ミュージックがこういったかたちでつながるとは思ってもみなかった(時代は90年代ではないので……)。リリースは名門〈Thrill Jockey〉からというのも示唆的である。レーベル側からラウジーにアプローチをかけてきたようだが、レーベルの慧眼に唸るしかない。

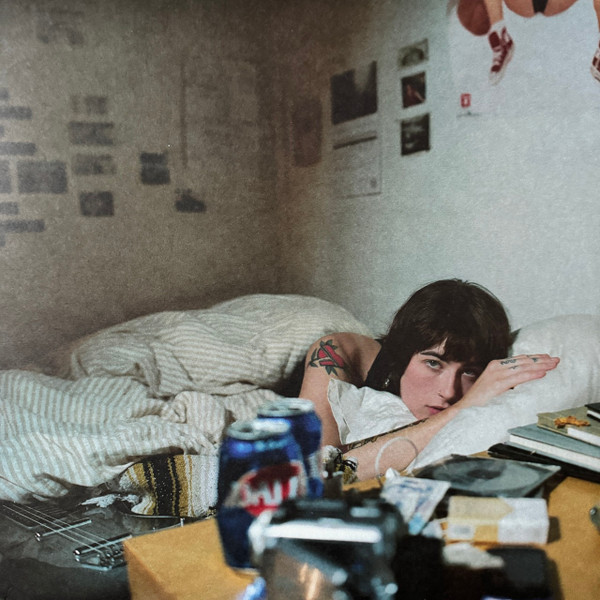

本作『sentiment』において、アンビエント・アーティストのクレア・ラウジーは、シンガーソングライターとして、曲を作り、詩を書き、そして歌っている。声はオートチューンで加工されているが、そのことによってかえってラウジーのパーソナルな面を感じるようにもなっている。いわば生々しさが抑制されることで、その人の本質がより表出した、というべきか。

じっさいとてもパーソナルなアルバムだと思う。『sentiment』には「孤独、ノスタルジア、感傷、罪悪感」という感情が込められているという。心の痛みや苦しさを吐露しつつ、しかしそれらが自己へのセラピーになるように歌われている。

しかし大切なことは、決して人生への否定性に留まってはいない点だ。そこにはこの辛い世界を、私は私として生きていくというしなやかな意志があるように感じられた点である。何より、ラウジーが作り出したメロディやサウンドからは前向きな力を感じるのだ。世界に満ちている「音」への信頼もある。音楽を愛し、音楽への探究心と、音を出すことへの喜びに満ちている。

何より大切なことは、「歌い出すこと」への気負いがない点にある。少なくとも音に不自然さはない。これまでも盟友モア・イーズとの共作でポップなボーカルトラックを作ってきたラウジーだが、自身のソロアルバムでボーカル曲をメインに展開するのは初だった。にもかかわらず「歌うことと/歌わないこと」の境界線など最初からなかったようのように、ある必然性をもって、ごく自然に歌い始め、歌っているのである。

もちろんこれまでどおりの環境録音や楽器の音を主体としてアンビエント曲もある。このアルバムはヴォーカル曲が半数以上を占めるが、アンビエント・トラックとの境界線は曖昧だ。アルバムを通して聴いていると全く違和感なく、曲と曲が繋がっていくのである。本作『sentiment』においてラウジーは、音楽の幅が広がったというより、より自由になったというべきかもしれない。若くしてこの境地に至ったとはクレア・ラウジーとは、いったいどういう音楽家なのだろう。

ラウジーは、かつて打楽器奏者として活動していた(岡村詩野氏によるクレア・ラウジーのインタヴューを参考にさせて頂きました。本当に素晴らしいインタヴューです)。マスロックが好きで、そこからスロウコアを発見し、やがてシカゴのロブ・マズレク(!)と知り合いになり、そこからトータスなどへ遡って聴いていったという。90年代中盤の米国のオルタナティブなロックを時代を遡行するように「発見」していったのだ。

もちろん〈American Dreams〉や〈Ecstatic〉、〈Shelter Press〉などからアルバムをリリースしているラウジーは、アンビエント/エクスペリメンタル関係のアーティストとの交流も盛んである。2024年もリサ・ラーケンフェルトの『Suite For the Drains』にリミックスで参加している。

何よりラウジーは、自身の音楽を見出すためにボーカルレスのアンビエントサウンドを見出したということが興味深い。もっとも本人は自分が作り出したサウンドをアンビエントとは思っていなかったようだが、逆にいえばラウジーにおいて音/音楽に差異や優劣がなく、自由に音楽を奏で作り出してきたことの証左になっているように思う。

その意味で、「歌う」ことになったのは、ラウジーよ音楽遍歴を考えると当然のことだったはずだ。音楽と音響と歌は、ずっとラウジーの中に「リスニング経験」としてあったのだから(かつてジム・オルークが歌い出したことを思い出すし、その意味でリスナー型音楽家であるといえる。ロブ・マズレクやトータスなどのシカゴの音楽家たちとの共通点もそこにあるのかもしれない)。

何よりその曲の良さに驚いた。スロウコアというよりは、どこかビートルズ的なブリティッシュフォークにも近いメロディだが、そのように時代/歴史の枠組みにとらわれないのも今の時代ならではの感性なのだろう。そもそもクレア・ラウジーにとって、音も声も環境音もすべてが同列であって、そこに優劣はない。歴史ですらもフラットであり優劣がないはずだ。何より歌も声も環境音も、同列な存在として鳴り響いているのだ。

アルバムには全10曲が収録されている。〈HEADZ〉からリリースされた日本盤CDにさらに追加で長尺アンビエントと歌物の曲が2曲収録された。構成としてはオートチェンジャーで変換されたラウジーの歌声とギターとエレクトロニクスによるモダン・フォークといった趣のヴォーカル曲が6曲、ポエトリー・リーディング、環境音、ギター、電子音などが折り重なるインストのアンビエント曲が4曲が収められている。

アルバムは男性の声でラウジーの詩を朗読する“4PM”で幕を開ける。声と環境音が交錯し、さながら映画の1シーンのようなサウンドだ。朗読は〈Students Of Decay〉や〈Longform Editions〉などから作品をリリースするサウンドアーティストのTheodore Cale Schafer。先にビートルズ的と書いたが本作のコーダに鳴らされるループするストリングスはビートルズの“good night”を弦楽を思わせるものがあった。

2曲目“Head”、3曲目“It Could Be Anything”、4曲目“Asking For It”がボーカル曲である。どの曲もソングライティングが優れている。“Head”は本作を代表するボーカル曲といえるが、その唐突な幕切れが耳を撃つ。また“It Could Be Anything”などは構成、アレンジもかなり練られた楽曲である。ラウジーが影響を受けたスロウコアというより、どこかフランク・オーシャンの『Blonde』(2016)をエクスペリメンタル・ミュージック経由でモダン・フォークとして仕上げたような印象の楽曲だ。

5曲目はヴァイオリンとチェロの硬質な響きが折り重なるモダンクラシカルな楽曲である。楽曲は終わりに向かうに従い、弦が消え、ラウジーのギターが聴こえてくる。やがてそれすら消えて微かな環境音のみになる。見事な構成だ。

6曲目“Lover's Spit Plays in the Background”は前曲のムードを受け継ぎつつ、ギター、弦、そしてボーカルが音空間に浮かび上がってくるアレンジが素晴らしい。ギターはラウジーが演奏しているが実に味わい深い演奏だ。まだ初めてまもないらしいがさすがというほかない。

7曲目“Sycamore Skylight”は再びインストのアンビエント曲である。キーボードの音に、環境音が静かにレイヤーされ、鳥の声や人の声も聴こえてくる。そこに持続音が鳴り始め、音響を次第に変化させていく。再び聴こえてくるギターのアルペジオ。穏やかにして繊細なサウンドである。

8曲目“Sycamore Skylight”で再びボーカル曲だが、前曲のムードをグラデーションのようにシームレスに受け継いでいる。9曲目“Please 5 More Minutes”は環境録音による曲。アルバム最終曲である10曲目“ILY2”でボーカル曲に戻る。ギターのアルペジオとコーラスとアンビエントなシンセサイザーによるサウンドカードの交錯が見事な曲である。この曲には インディ・フォークのハンド・ハビッツが参加している。

オリジナルはここで終了するが、日本盤CDにはさらにボーナストラックが2曲収録されている。11曲目は長尺のアンビエント曲、12曲目はシンプルなボーカル曲。この2曲がまた上質な曲なのだ。いかにもボートラといった不自然さはなく、まるでアルバムの最後のピースのように違和感なく収まっている。オリジナル盤を聴いた方もぜひとも聴いてほしい楽曲である。

個人的に最も気になった曲は7曲目“Sycamore Skylight”だった。インストのアンビエント曲だが、ヴァイオリンやエレクトロニクスとの折り重ねあいが絶妙であり、クレア・ラウジーが今実現したいサウンドに感じたからである。穏やかな日中に見る夢のような音とでもいうべきか。ヴァイオリンはマリ・モーリス(Mari Maurice)で、これまでもラウジーの楽曲に参加している。また、マリ・モーリスは、モア・イーズのアルバムに参加している。

これまでの経歴やアルバムの参加メンバーを考えると、ラウジーの音楽はコミュニティと密接な関係があることが分かってくる。そこで生き、そこで音楽を演奏し、音楽を作ること。ラウジーにとって、「アルバム」は、まさにその名のとおり、人生の記録であり、人生の証のようなものかもしれない。

何はともあれ2024年、インディ、フォーク、エクスペリメンタルなアンビエントをつなぐ重要なアルバムである。何より誰が聴いても心地よく、真摯で美しいアルバムである。多くの人に耳と感性に触れてほしい作品だ。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

- Beth Gibbons - Lives Outgrown

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm - Sushi, Roti, Reibekuchen

- Still House Plants - If I Don’t Make It, I Love U

- Blue Bendy - So Medieval

- Various - Funk.BR: São Paulo

- Bianca Scout - Pattern Damage

- Iglooghost - Tidal Memory Exo

- Schoolboy Q - BLUE LIPS

- Pet Shop Boys - Nonetheless

- Sisso - Singeli Ya Maajabu

- seekersinternational & juwanstockton - KINTSUGI SOUL STEPPERS

DOMMUNE

DOMMUNE