MOST READ

- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由

- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026

- KEIHIN - Chaos and Order

- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築

- 「土」の本

- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

Home > Reviews > Album Reviews > Kendrick Lamar- To Pimp a Butterfly

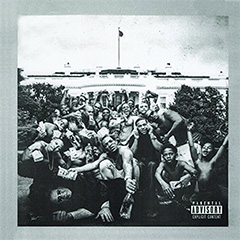

ケースを開けてCDを取ると蝶──蛾に見えるが蝶なのだ。蝶は生物学的には花の蜜を吸うけれど、資本主義的には金に吸い寄せられる。そして、身を守るために身のまわりのすべてを消費しようとする毛虫(caterpillar)の音楽。ホワイトハウスをバックに、ドル札を見せびらかすブラック・ピープル──。ホワイトハウスをチョコレート色に染めたパーラメントの『チョコレート・シティ』、ドル札が子供たちを食べるファンカデリックの『アメリカ・イーツ・イット・ヤング』の影がちらつくかもしれない。その直観はおおよそ正しい。が、オバマへの皮肉もこもったこのアルバムは、それだけではない。

トゥ・ピンプ・ア・バタフライ(To Pimp a Butterfly)──日本語に訳しづらいタイトルがこのブラック・ミュージックの一大絵巻、ブラック・パワーの一大叙情詩に冠せられている。話はそう単純ではないのだ。冒頭にあるボリス・ガーディナーの1973年の有名曲“Every Nigger Is a Star(すべてのニガーはスター)”のカットアップはある意味逆説であり、あるいは両義的に聴こえる。とくに2回目以降では。

続いてジョージ・クリントンのお出ましとくる。御大のあの声が、言う。「お前は本当に彼ら(音楽産業/アメリカ社会/資本主義)が崇拝するような存在なのかね」──クリトンの警句が、内面の激しい葛藤が展開されるこのアルバムのはじまりだ。16曲後のその結末(アウトロ)には、ラマーによる2PAC(1996年に殺されたギャングスタ・ラップ黄金時代のスター)への合成インタヴューが待っている。

その合成された対話において、ラマーは、2パックが気に入ってくれると思って『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』というタイトルにしたことを打ち明ける。そして、「groundってどういう意味なんだい」と唐突に訊く。2パックは答える。「(groundとは)貧乏人の象徴であり、貧乏人は全世界を切り開いて、富める者たちを飲み込んでいく」

それからラマーは友人が書いた詩を朗読する。蝶とその幼虫である毛虫(caterpillar)に関する詩だ。この世界はその幼虫を避けているというのに、しかし蝶なら歓迎する。で、パック、あんたならこの話をどう思うんだい? その問いかけがアウトロの終わりだ。

我々は、ブラック・ミュージックというタフな音楽から見える真実に、ときとして強烈に惹きつけられる。僕は、『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』を最初に聴きたとき、昨年のムーディーマンのアルバムと似ていると思った。それをよりダイナミックに展開した作品と言うか……およそ1か月ほど前は、ハウス好きの友人たちにはそう説明していた。家に帰って、1997年のムーディーマンのEP「アメリカ(Amerika )」に記された“another nigga”に関する文言を参照して欲しいと。

しかしラマーは、さらにリスキーな挑戦をしている。

『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』は、まず音楽作品として圧倒的だ。LAのコンプトン出身のたたき上げのラッパーが、同じくLAの、先鋭的シーンを代表するジャズ家系のサンダーキャットやフライング・ロータスを招き入れていることは、このアルバムの大きな魅力のひとつにもなっている。そのふたりがいるわけではないけれど、フリー・ジャズに乗せて俺のチンポはただじゃねぇと繰り返す2曲目の“For Free? ”などは、赤塚不二夫と山下洋輔トリオの共作を思い出さずにいられない。実験的であり、けっこう笑える。なんにせよ『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』はコンシャスなアプローチとシカゴのゲットー・ハウス/ギャングスタ・ラップ的なダーティーさにモダンな音響を混ぜながら、そう簡単に回収(Institutionalized)されないものとしてファンキーに突っ走る。ラマー言うところのアメリカの文化的アパルトヘイトを解放するかのように。

自分の身体でさえ自分自身にものではないために、(ロバート・)ジョンスンは自分の女を満足させることができない。彼の人生においてはそれが何よりも重要であるために、その事実がひとつの象徴として拡大し、さらに多くの事実を、さらに多くの象徴を生み出す。

グリール・マーカス

『ミステリー・トレイン』三井徹訳

歴史学者のロビン・DG・クリーは言う。つまり、黒人の若者にとって、資本主義は最高の味方であると同時に、最大の敵でもあるということだ。

S・クレイグ・ワトキンス

『ヒップホップはアメリカを変えたか?』菊池淳子

このアルバムはアメリカの歴史の荒れ狂う期間に対する黒人音楽家の苦しみのリアクションであり、カーティス・メイフィールドやマーヴィン・ゲイの優しい(穏やかな)公平性と違ってとにかく怒っている作品だ──というようなことをガーディアンは書いているけれど、ただ怒っているだけではない。『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』には、「大統領を殴ったる」「お前(アメリカ)が俺を殺人者に仕立てたんだろ」「オバマが『調子はどうだ?』ってよ」……などとアメリカへ憤りや不満をぶちまけるそのいっぽうで、自分が憎悪するその国で成功していることへの自己嫌悪、自己憐憫を隠さない。ネルソン・マンデラに思いを馳せながらも、社会と同時に彼の内面が発露される。そう、ファンキーだが内面的なのだ。オバマ以降の格差社会における社会的正義を訴えつつ、二重三重に抑圧された感情というよりも、それを克服してもなおもぬぐい去れない空しさと、なんとか克服しようとする思いとの、晒されることを恐れない葛藤がある。そして、それを突破する意味においてのファンク、あるいはジャズ、あるいはソウル、ゴスペル、ブルース。

16曲目のアルバム中もっとも美しい曲、穏やかさと激しさの両方を併せ持つ“Mortal Man”が終わり、そして、アウトロにおける2パックの予言めいた言葉。「貧乏人は全世界を切り開いて、富める者たちを飲み込んでいく」──この作品において“希望”ないしは“オプティミズム”を探すとすれば、ひとつはそこだ。

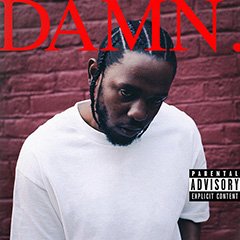

そして、ジョージ・クリトンの言葉ではじまったこの毛虫と蝶の物語は、先述したように、もうひとつの象徴的なものとして、夭折したギャングスタ・ラッパーの言葉で締められる。ブラック・ミュージックの偉大なる作品群と比肩しうる金字塔だと思うし、とにかく音を聴いているだけでもパワフルだが、だからこそ、歌詞対訳のついた日本盤をお勧めしたい。感情ばかりではない。スライ&ファミリー・ストーンの『暴動』のように、ケンドリック・ラマーはリスナーの頭をも使わせる。『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』は疑問符で終わっているのだ。

文:野田 努

ALBUM REVIEWS

- CoH & Wladimir Schall - COVERS

- KEIHIN - Chaos and Order

- DIIV - Boiled Alive (Live)

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- aus - Eau

- 見汐麻衣 - Turn Around

- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations

- Ikonika - SAD

- Eris Drew - DJ-Kicks

- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet

- DJ Narciso - Dentro De Mim

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion

- Debit - Desaceleradas

- Sorry - COSPLAY

- K-LONE - sorry i thought you were someone else

DOMMUNE

DOMMUNE