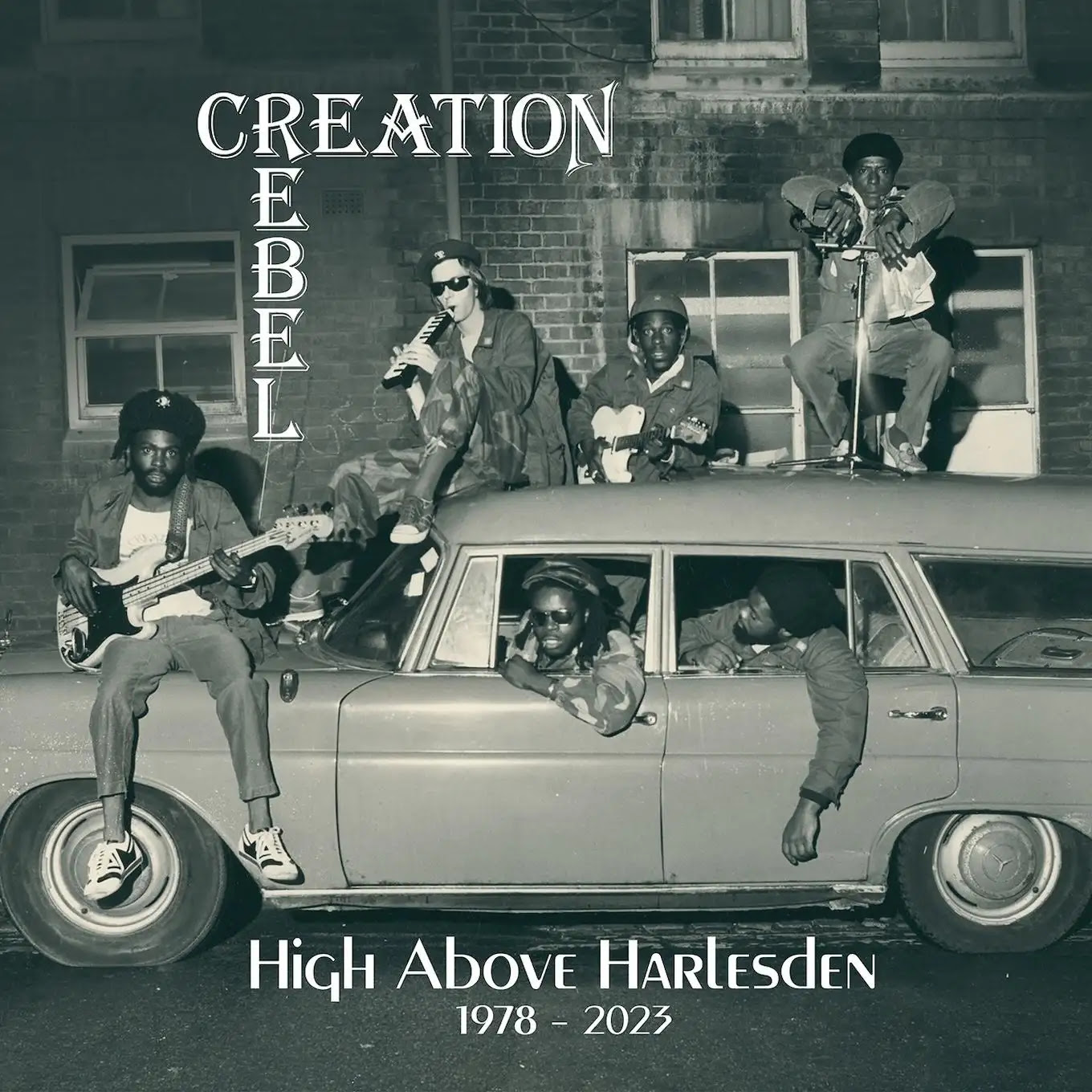

UKダブのレジェンドのひと組、昨年みごと復活を果たしたクリエイション・レベル。その歴史をたどるのにうってつけのCDボックスセットが〈On-U〉より発売される。題して『High Above Harlesden 1978-2023』。エイドリアン・シャーウッド初のプロデュース作品にあたる『Dub from Creation』(1978)からレアで高額だった『Close Encounters of the Third World』(1978)、代表作『Starship Africa』(1980)はむろんのこと、最新作『Hostile Environment』(2023)まで6作を収録。ブックレットには貴重な写真も掲載されているそう。詳しくは下記より。

CREATION REBEL

エイドリアン・シャーウッド主宰の〈ON-U SOUND〉が

クリエイション・レベルの豪華CDボックスセット

『High Above Harlesden 1978-2023』と

アナログ盤再発を発表

エイドリアン・シャーウッド率いる〈On-U Sound〉が、故プリンス・ファー・ライのバックバンドを務め、ザ・クラッシュ、ザ・スリッツ、ドン・チェリーらとステージを共にしてきたクリエイション・レベルの偉大なる歴史を詰め込んだ豪華CDボックスセット『High Above Harlesden 1978-2023』のリリースを発表! 待望のアナログ盤再発も決定した。

Creation Rebel - High Above Harlesden 1978-2023

YouTube >>> https://youtu.be/lw0SROhafOE

元々は、若きエイドリアン・シャーウッドが初めてのアルバム・レコーディング・セッションを実現するためのスタジオ・プロジェクトとして結成し、そこから名盤『Dub From Creation』が誕生した (UKレゲエ/ダブ・ミュージックのもう一人の巨匠、デニス・ボヴェルがエンジニアを担当)。

そこからプリンス・ファー・ライのツアー・バンドとして活躍すると同時に、バンド・リーダーであり中心的存在であるクルーシャル・トニー・フィリップスを中心にUKダブ/レゲエのシーンを語る上で欠かすことのできない重要作品をリリースしてきた。ベースのリザード・ローガンが投獄され、プリンス・ファー・ライが殺害されるという悲劇に見舞われた後、バンドは1980年代半ばから長期にわたって活動を停止するが、2017年、エイドリアン・シャーウッドのプロジェクト、シャーウッド・アット・ザ・コントロールのロンドン公演のために再結成。そしてエイドリアンとともにバンドはスタジオに戻り『Hostile Environment』を完成させた。クルーシャル・トニーは現在もバンドを率い、チャーリー・エスキモー・フォックス、ランキン・マグーとともに活動を続けている。

今回の再発企画では、『Dub From Creation』や『Starship Africa』といった1970年代後半から1980年代前半にかけてリリースされたUKダブ/レゲエを代表する名作5枚がフィーチャーされ、ファン垂涎のレア盤『Close Encounters of the Third World』を含め、5タイトルがアナログ盤で再リリースされる。またそれらの5タイトルに昨年40年振りにリリースされた最新アルバム『Hostile Environment』を加え、一つの作品としてまとめた6枚組CDボックスセットも同時発売される。CDボックスセットには、36ページのオリジナルブックレットが封入され、国内流通仕様盤はブックレット対訳/解説書付きとなる。

CDボックスセットのタイトル『High Above Harlesden 1978-2023』は、バンドが活動をスタートしたロンドン北西部の労働者階級地域に敬意を表してつけられている。

昨年、40年振りに届けられたアルバム『Hostile Environment』は、DJ Mag、The Quietus、The Wire、その他多くのメディアによって、2023年を代表する一枚として賞賛された。今回の企画は、〈On-U Sound〉の人気再発シリーズの最新プロジェクトとなっており、これまでにアフリカン・ヘッド・チャージ、ダブ・シンジケート、ニュー・エイジ・ステッパーズの再発に続くものである。

Dub From Creation (1978)

UKダブの総帥エイドリアン・シャーウッドによる最初のスタジオ作品。エンジニアはデニス・ボヴェル。ドラムはブラック・ルーツ・プレイヤーズのエリック ‘フィッシュ’ クラークで、レゲエのスーパースター、ジョニー・クラークの弟である。オリジナル・リリースは〈On-U〉の前身となる伝説的レーベル〈Hitrun〉より。

Close Encounters Of The Third World (1978)

ジャマイカのチャンネル・ワン・スタジオで録音され、ロンドンでプリンス・ジャミーがミックスした、クリエイション・レベルのカタログの中で最も人気のあるタイトル。

中古市場においてはコンディションの良い中古盤は超高額で取引されている。オリジナル・リリースは〈On-U〉の前身となる伝説的レーベル〈Hitrun〉より。

Rebel Vibrations (1979)

伝説的なルーツ・ラディックスのドラマー、リンカーン・“スタイル”・スコットをフィーチャーした、オリジナル・リリース以来入手不可能な、ヘヴィなベースラインとビッグ・チューンの正統派コレクション。オリジナル・リリースは〈On-U〉の前身となる伝説的レーベル〈Hitrun〉より。

Starship Africa (1980)

ダブのクラシック作品。惑星間サウンドエフェクト、星の彼方から聞こえてくる幽霊のような声、そして鳴り響くパーカッション。ルーツ・ラディックス、ミスティ・イン・ルーツ、プリンス・ファー・ライ・アラブスのメンバーが参加。近年ではMojo MagazineのHow To Buy... On-U Sound特集で、全カタログの中で最もお薦めのリリースとして第1位に選ばれた。

オリジナル・リリースは〈On-U〉の前身レーベル〈4D Rhythms〉より。

Psychotic Jonkanoo (1981)

ジョン・ライドン(セックス・ピストルズ、パブリック・イメージ・リミテッド)のバッキング・ヴォーカルをフィーチャーし、伝統的なジャマイカのルーツ・レゲエにUKらしい実験的なアプローチを取り入れた結果、独特のハイブリッド・サウンドが生まれた。

Hostile Environment (2023)

40年以上にわたる宇宙からの追放から帰還したバンドによる凱旋セット。クルーシャル・トニー、エスキモー・フォックス、ランキン・マグーのトリオは、プロデューサーのエイドリアン・シャーウッドと再結集し、ヘビー級のダブワイズ・リズムに現代的なスピンを加えた。

High Above Harlesden 1978-2023

上記の全アルバムを収録した6枚組アンソロジー・ボックス・セット、貴重な写真やライナーノーツを収めた36ページの豪華ブックレット、ボーナス・トラック7曲収録。

label: On-U Sound

artist: Creation Rebel

title:High Above Harlesden 1978-2023

release: 2024.03.29

CD Box Set 国内仕様盤:

(6枚組/解説書付き/38Pブックレット封入)¥8,000+tax

CD Box Set:

(6枚組/38Pブックレット封入)¥7,500+税

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13905

TRACKLISTING

DISC 1 (Dub From Creation)

01. Dub From Creation

02. Basic Principals

03. Rebel Rouser

04. Creation Vibration

05. Creation In A Iration

06. Dub Fusion

07. Mirage

08. Liberation

09. Rising Star

10. Vision Of Creation

11. Frontline Dub

DISC 2 (Close Encounters of the Third World)

01. Know Yourself

02. Conspiring

03. Beware

04. Dangerous And Deadly

05. Shouldn’t Do That

06. Creation Fever

07. Natty Conscience Free

08. Joyful Noise

DISC3 (Rebel Vibrations)

01. Rebel Vibration

02. Jungle Affair

03. Hunger And Strife

04. Ian Smith Rock (Dub)

05. Diverse Doctor

06. Mountain Melody

07. Black Lion Dub

08. Doctor’s Remedy

DISC4 (Starship Africa)

01. Starship Africa Section 1

02. Starship Africa Section 2

03. Starship Africa Section 3

04. Starship Africa Section 4

05. Starship Africa Section 5

06. Space Movement Section 1

07. Space Movement Section 2

08. Space Movement Section 3

09. Space Movement Section 4

10. Creation Rock

11. Give Me Power

12. Original Power

DISC5 (Psychotic Jonkanoo)

01. The Dope

02. African Space

03. Chatti Mouth / Threat To Creation

04. Highest Degree

05. Mother Don’t Cry

06. Yuk Up

07. Drum Talk

08. Independent Man

09. Creation Rebel

10. Monkey Grinds The Organ

DISC6 (Hostile Environment)

01. Swiftly (The Right One)

02. Stonebridge Warrior

03. Under Pressure

04. That’s More Like It

05. Jubilee Clock

06. This Thinking Feeling

07. Whatever It Takes

08. Salutation Gardens

09. Crown Hill Road

10. The Peoples’ Sound (Tribute To Daddy Vego)

11. Off The Spectrum