MOST READ

- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- aus - Eau | アウス

- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion | ザ・バグ、ゴースト・ダブズ

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- ele-king vol.36 特集:日本のシンガーソングライター、その新しい気配

- Kotoko Tanaka ──3月にバンド・セットでのツアーが開催

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Ikonika - SAD | アイコニカ

- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations | テイラー・デュプリー&ジムーン

- 次郎吉 to JIROKICHI -高円寺のライブハウスが歩んだ50年-

- Derrick May ——デリック・メイが急遽来日

- interview with Young Marble Giants たった1枚の静かな傑作 | ヤング・マーブル・ジャイアンツ

Home > Interviews > interview with Young Marble Giants - たった1枚の静かな傑作

静かさというのも哲学の一部で、他の人たちがやっていることは何だろうかと考えて、その反対のことをやればいいだけだった。みんながうるさいから自分たちは静かにしよう、みんなはディストーションかけてるからディストーションはなし、という具合に。

──スチュアート・モックスハム

■個人的な話をさせていただくと、自分が16歳の高校生だったときに〈Rough Trade〉のアメリカ盤のコンピレーションを買ったんですね。ザ・ポップ・グループ、スクリティック・ポリッティにザ・スリッツ、キャブスにロバート・ワイヤットと、錚々たるメンツの素晴らしいラインナップのコンピですが、そのなかでもっとも曲の時間が短かったのが、YMGの“Final Day”でした。1分40秒でしたっけ? しかも静かな曲で、あっという間に終わるのに、あの曲には忘れられないインパクトがありました。極度に音数のない演奏もアリソンさんの抑揚のない歌い方もすごくて、歌詞に関してはずいぶんあとで知ったのですが、世界が終わる直前を歌っています。いったいどうしたらあんな曲が生まれるのでしょう?

S:あの曲はまさに当時のバンドの哲学を示しているいい例で、我々は、物事の核心部分だけを提示すればいいと考えていたんだ。物事の本質というか。邪魔なものを入れず装飾を施さず、なぜならいいアイデアがあればそういったものは不要で、だから必然的に短くもなる。

静かさというのも哲学の一部で、というのも僕は、やっぱり地方都市在住というのは不利だと感じていたんだよ。音楽業界はイングランドに集中していたし、そこで成功した地元の知り合いなんてひとりもいなかった。だから注目されるためには人と極端に違うことをしなければならないと思っていたんだ。そしてそれはごく簡単なことだったんだよ。他の人たちがやっていることは何だろうかと考えて、その反対のことをやればいいだけだった。みんながうるさいから自分たちは静かにしよう、みんなはディストーションかけてるからディストーションはなし、という具合に。そうやって余分なものを削いでいって完全に必要最低限な要素だけにしたというわけさ。みんなが叫んでいるときに囁けば、まあ気になってくるだろうと(笑)。YMGの場合、みんなからこっちに来てくれたんだよ。そこが素晴らしかった。そう思わないアル?

A:本当にそうで、YMGの音楽は深いところで多くの人に響いて、音楽を通してたくさんの素敵な出会いがあった。音楽から受けた感動は一生残るものなのよ。

■今のお話から、ウェールズ出身であることも、あの作品に影響していたように思いますが、いかがでしょうか?

S:お先にどうぞ、アル。

A:サウンドに関しては、当時私たちが知っていたウェールズのどのバンドとも違ってたわね。スチュアートが言ったように、地元では本当にもうロックンロール、R&Bといったものが主流だった。周辺は炭鉱地帯で、町もそれと関連した工業都市だったけれど、ヤング・マーブル・ジャイアンツが結成する頃にはそういったものが終わりを迎えようとしていたのよ。炭鉱が閉鎖されたり、でもその時点では地域の再生計画が立てられるのはまだ当分先のことで、だから町はかなりさびれていた。機会は減って、失業や貧困が蔓延っていた。ただ……これはスチュアートはたぶん違う意見だろうけど、そこには独特の魅力があったと思う。当時は、世界の他の炭鉱地帯やイングランド北部なんかでも同じ問題は起きていたけど、ある意味それが私たちを駆り立てたんじゃないかとも思うのよ。若いというのもあったと思うんだけど、それほど疲れ切ってるわけでもなく、シニカルでもなくて、何か違うことができるんじゃないかっていう希望を持っていた。

とにかく、そうね、たしかにサウンドにもそういった荒涼感が若干あった気がするし、何らかの形でウェールズの文化が紛れ込んでいたと思うわ。何というか、ウェールズの魅力みたいなものがあるというか。スチュアートの方がもっとわかりやすく答えられるかもね。

S:僕も同意見だよ。僕は自分のウェールズ人であることについて葛藤があるというか、ウェールズを離れて長いことイングランドに住んでいるんだけど、でもウェールズは故郷であり、カーディフは大好きな場所で、心はウェールズ人なんだ。モリッシーの曲じゃないけど、僕はウェールズの心を持ち、イングランドの血が流れてるんだ(笑)。それからウェールズは“LAnd of Song”として知られていて、基本的にはケルト的なものなんだけど、そういった文化や気質もあるんだよね。

もし戦争になったら自分たちは机の下に隠れるとか窓に新聞を貼るくらいしかできないけど、金持ちと権力者はどこかにコンクリートの避難壕があって核汚染から身を守るんだろうっていう。それだけのことをたった1行で言うなんて素晴らしいわよね。

──アリソン・スタットン

■歌詞で、もっとも好きなのはどれですか? それはどんな内容の歌詞なのでしょうか。

S:これまでいつも“N.I.T.A.”がもっとも好きな曲だと言ってきて、というのもこの曲には僕の子供時代への憧憬が込められているからなんだけど、でもさっきの話に出た“Final Day”かもしれないな。この歌詞は核戦争の恐怖について実際に何かを語っているからね。

A:私も同じ、“Final Day”。スチュアートの歌詞は本当に好きでリスペクトしてる曲がたくさんあるけど、“Final Day”は……私たちは核戦争の脅威のなかで大人になって、それは当時ホットな話題だったの。だからそういった「もし本当に戦争になったら……」といったことを熟考して、想像したシナリオを言葉にするというのはすごく難しいことだったはず。私はこれまでの人生で、たとえば事故だったり、誰かと死別したり、あまりの衝撃で物事がスローモーションに感じられるような体験をしたことが何度かあるけど、何と言うか、あの曲にはそういった感じがあって。変性意識状態に入るような、シナプスの働きがゆっくりになって、それによってものすごくシンプルなことがはっきりと見えてきて、たとえば赤ちゃんが泣いているだとか、そういう単純なことに気づいて、美しい単純さが生まれる。スチュアートはあの歌詞で、それを見事にやったんだと思うわ。

S:いまの話を聞いてて子どもの頃に家族に起こったひどい出来事を思い出したよ。そのときにものすごく動揺してたしかにスローモーションになったんだ。あの歌詞を書いていたときも無意識のうちにそうなっていたのかもしれないね。普段はほとんどあのアルバムを聴かないからこうやってインタヴューで訊かれてあらためて考えるわけだけど、あの歌詞にはかなり皮肉も込められていたと思うよ。出だしの“When the rich die last(金持ちが最後に死ぬとき)”には怒りと皮肉が込められているよね。何だろう、エッジがあるというか。

A:実際私たちはそう思ってたのよ。もし戦争になったら自分たちは机の下に隠れるとか窓に新聞を貼るくらいしかできないけど、金持ちと権力者はどこかにコンクリートの避難壕があって核汚染から身を守るんだろうっていう。それだけのことをたった一行で言うなんて素晴らしいわよね。

S:ありがとう。

■YMGは成功したにもかかわらずあっけなく解散してしまいました。アメリカ・ツアー中に3人の気持ちがバラバラになってしまったという話を読んだことがありますが、じつはあの頃、あなたのなかにはセカンド・アルバムのヴィジョンが描かれていたんじゃないでしょうか?

A:それはなかったと思う。

S:実際に何が起こったかと言うと、まったく何の考えもなしに、口を開いて、バンドは終わりだと言ってしまったんだよ。終わりっていう直接的な言葉ではなく、実際どう言ったのかは覚えてないけど、そんなこと言うつもりはなかったのに口をついて出た。でもいま考えてみると、それは避けられなかったんだと思う。マネージャーがいなかったことが残念だね。もしマネージャーがいて、「君たちは本当によくがんばった。たくさん働いた。3ヶ月ほど休んで山登りでも釣りでもして、それから次を考えよう」なんて言われてたら違ってたかもしれない。でもあの頃はとにかくみんなものすごいストレスを抱えていたんだ。

A:本当にね。

S:しかも僕らはあまりコミュニケーションを取らないタイプだったしね。僕にとってあのプロジェクトは、大袈裟ではなく生きるか死ぬかくらいのものでとにかく必死だったから、控えめに言っても思いやりに欠けていたと思う。とくにアリソンに対してはそうで、そのことは本当に申し訳なく思っているよ。でも若い頃はとにかく未熟だったりするもので。そもそもはじめたときはうまくいくと思ってなかったし、失敗するものとばかり思っていたんだ。カーディフ、あるいは南ウェールズから成功したやつなんて誰もいなかったから。トム・ジョーンズとシャーリー・バッシー以外はね。ただ、失敗するだろうと思いつつも、でも生きるか死ぬかくらいに思い詰めているという、真逆の気持ちが自分のなかにあって、まるでかみそりの刃の上に立っているような気分だったんだ。

■解散したことを後悔しませんでしたか?

S:もちろん後悔したよ。創造的なユニットとして、素晴らしいものが作れたかもしれないと思うからね。理論上は今でも可能かもしれないけど、まあないだろうな。その後もそれぞれが自分なりにクリエイティヴな活動をしてきたし、それにあの作品を作ってそれが特別なものとなった、それでいいじゃないかっていう考え方にも多くの真実が含まれていると思うんだよ。

■ちょっと大きな質問で申し訳ないのですが、解散後、アリソンさんはWeekendで歌ったりしてましたが、お二人はその後の40年という年月をどのようにお過ごしだったのでしょうか?

S:僕は歳をとって太った(笑)。

A:私はYMGのあとかなり頭が混乱していたから自分を見つめる必要があって、それが何年かかかって、いちどロンドンに引っ越してWeekendを結成してアルバムを1枚とEP2枚、ライヴ・アルバムを作ったんだけど、まだ頭のなかで整理がつかなかったからウェールズに戻ってWeekendを終わらせて。それでもう今後音楽をやることはないだろうと思ったのよ。音楽や、ライヴや、当時多くのミュージシャンが送っていたような快楽主義的なライフスタイル、そういったものが自分には合わないんだと思ったからね。それでケアワーカーとして働いたり、太極拳を教えたりしていた。そしたら思いがけずレコーディングの誘いがきて、音楽はもうやらないと決めてたのに、やりたいという誘惑を無視することはできなかった。そしてイアンと2枚作って、スパイクとも一緒に作り続けたという。ただそれは私の人生においてヤング・マーブル・ジャイアンツやWeekendほど大きな比重を占めるものではなくて、サイド・プロジェクト的なもので、カイロプラクターというのがたぶん私の主な役割ね。いまのところ音楽面の計画は何もないし、数年前に今後何かやることは絶対ないと言ったけど、絶対ないなんて絶対言うべきじゃないということは学んだわ。

S:僕はさっき言った通りだけど、途中で美しい女性に熱烈に恋をして結婚して18年間ともに過ごして3人の子どもを授かって離婚したんだけど、子どもの頃からすごく結婚したかったからそれは本当に重要なことだったよ。音楽に関してはYMGのあと何年も精神的に参っていてものすごく落ち込んでいた。高所恐怖症にもなって、どうすすることもできず、非常に静かに暮らしていたね。外出もせず仕事もせず、でも音楽だけは作っていた。音楽を作ってレコーディングすることだけは止めなかったんだ。ここ数年でその頃の音源がThe Gist名義でリリースされているんだけどね。

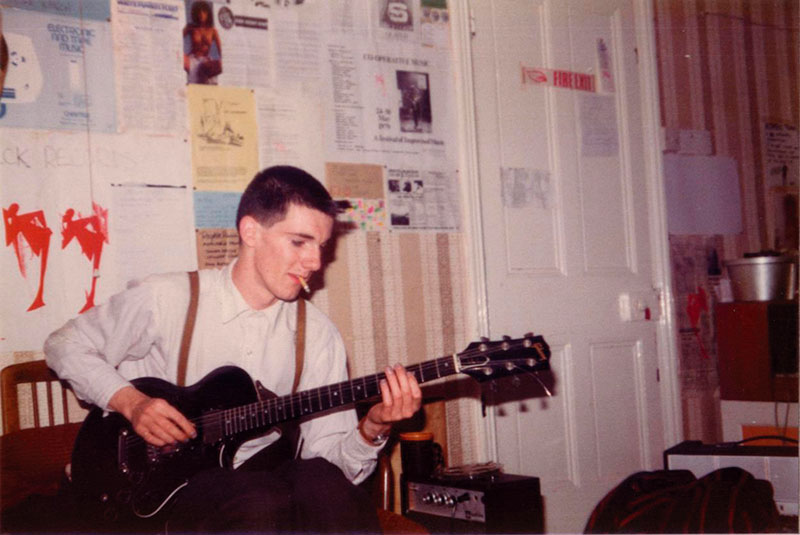

僕にとっては最初にギターを手に取ったときというのが人生を決定づける瞬間で、アリソンがカイロプラクターになったということは、彼女という人間について多くのことを物語っていて、アリソンは本当に思いやりがある人なんだよ。そして僕にとってはソングライティング、そして詩を書くことなんだ。だから最終的にはそれぞれ生き延びて成功したと言えるんじゃないかな。

■ファンとしては今回のようなコンプリートなものが出るのは嬉しい限りですが、みなさんのなかで、音楽への情熱という点ではいま盛り上がっている感じなのでしょうか? 何度か再結成ライヴをやられていますが、久しぶりにみんなと会ったときはどんな感じで、ライヴ自体はどんなでしたか? もうこれ以上の再結成はまったく可能性がないですか?

S:さっきアリソンが言ったように、絶対ないとは言わないよ。

質問:野田努(2020年12月04日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

- interview with Rafael Toral - いま、美しさを取り戻すとき ——ラファエル・トラル、来日直前インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE