木津毅が巣鴨の喫茶店で語気を荒げた。「今年のワー○○・ワンは『パトリオット・デイ』ですよ!」(次の中から○○にふさわしい言葉を選びなさい。1・ルド 2・スト 3・ワー)。今年の映画の話である。「そこまで言うほど……」とも思ったけれど、日夜、アメリカ社会の分断に心を寄せ、傷つき、もがき苦しんでいる木津くんらしい感情の高まりだと思い、僕は「そうだね」と相槌を打つだけにした。ピーター・バーグ監督による『パトリオット・デイ』はボストン・マラソンがかつては女性の参加を認めなかったことを回顧する作品……ではなく、2013年にボストン・マラソンを狙って起きた爆弾テロをジャーナリスティックに再現した作品で、テロに屈せず、市民たちが「ボストン・ストロング」を合言葉に一丸となって危機を乗り越える姿が描かれている。犯人を特定するまでのプロセスや住宅地に逃げ込んだ犯人を追い詰める緊迫感、妻が主人公に惚れ直しちゃったり、ケヴィン・ベーコン演じるFBI捜査官の嫌味な感じなど娯楽映画に期待する要素はだいたい満たされていて、逃亡する犯人たちに中国人が脅されるなどトピカルなレイシズムへの配慮も抜かりがない。三度の飯より愛国心という人が観れば小田急線や帝京高校のように愛国心が燃え盛ること請け合いでしょう。メラメラ。

© LFP‐Les Films Pelléas / Savage Film / Frakas Productions / France 2 cinéma / Jouror Productions

そう、愛国心はまあ、いいです。この場合にはない方が不自然である。しかし、愛国心とセットで語られることが多い家族の描き方には少し微妙なものがあった。それ以前に犯人たちのことは何も語られていないに等しく、実際には犯人たちの親族がTVを通して投降を呼びかけていたことは完全に無視されている。詳しくはわからないけれど、当初ホームグロウンではないかと言われていたテロリストたちはチェチェンからの難民であり、違う州には親戚も住んでいたそうで、犯人たちが何に反発し、誰に疎外されていたかは何も検証されていない。それは必ずしもアメリカだけの問題だけではなかったのかもしれないし、どこからがアメリカという国の問題なのかがわからない。犯人の家族も含めて執拗に頑なさを強調するだけで、むしろイスラム系に対するイメージを各人が好きなように膨らませればいいというつくりなのである。トレント・レズナーの音楽がその感情をまた効果的に盛り上げていく。上手いんだな、これがまた。

© LFP‐Les Films Pelléas / Savage Film / Frakas Productions / France 2 cinéma / Jouror Productions

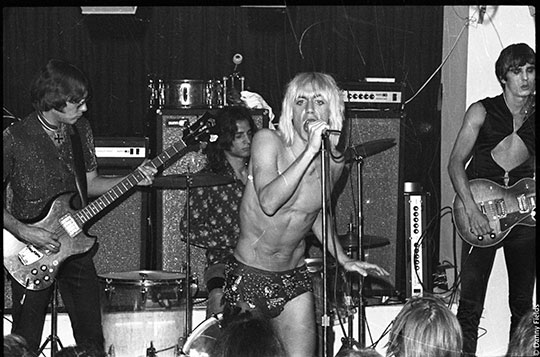

テロと家族について考えるきっかけは意外なところからやってきた。テロとはなんの関係もない『汚れたダイヤモンド』という映画がそれだった。相変わらずフランス映画が低調なので、新人監督のデビュー作というだけで観てみようかと思い立った。なので、いつものこととはいえ設定もジャンルもわからないままに同作を観始める。最初は押し込み強盗の話かと思った。主人公のピエール・ウルマン(ニールス・シュネデール)が手際よく民間人の家から美術品を奪い取り、親分みたいな人が売りさばいてくれる。美術品を見る目があれば効率もいいんだろうけど、どうでもいいような絵を盗んだりもして、あぶく銭をせしめるという訳にはいかないらしい。普段は便利屋のようなことをしている。そこに警察がやってきて逮捕されるのかと思ったら、生き別れとなっていた父の死を知らされる。葬式のシーンでは彼が親族とは異常に仲が悪いということが示唆され、にもかかわらず、いとこのガブリエルに金額の大きな仕事を発注されてピエールはアントワープまで出掛けていく。まあ、話はここからである。いとこの会社というのは宝石商で、彼はだんだん宝石商の仕事にも興味を持ち始める。

© LFP‐Les Films Pelléas / Savage Film / Frakas Productions / France 2 cinéma / Jouror Productions

宝石商の仕事というのがまずは興味深かった。ピエールとガブリエルはインドに出かけ、下請け業者の労働環境を視察する。ダイヤモンドのカットというのは、どちらかというとアーティスティックな仕事であることが一方では強調されているにもかかわらず、そこではグローバル化による工場労働の実態がクローズ・アップされる。ピエールが属していた窃盗グループのリーダーはアブデル・アフェド・ベノトマンが演じており、彼は実生活では銀行強盗などによって何度か刑務所に入っていたこともある役者である。監督は当初、この役を『クスクス粒の秘密』や『アデル、ブルーは熱い色』の大ヒットで知られるチュニジア出身のアブデラティフ・ケシシュ監督に役者として演じるよう依頼したところ、ケシシュからベノトマンを推薦されたのだという(このようなキャスティングの仕方だけでも新人らしからぬ大胆さに感心してしまう)。そして、作品内に移民たちのフォーメイションががっちりと組まれた上でピエールがインドを視察するという物語が進められ、ここで後半の展開に向かって大きな布石がひとつ打たれることになる。途上国の人たちと同じ目線になるという発想がないため、同行していたガブリエルはこれらの動きにまったく気がつかない。

© LFP‐Les Films Pelléas / Savage Film / Frakas Productions / France 2 cinéma / Jouror Productions

物語のクライマックスは『トイストーリー2』を5分か10分に凝縮したようなものだった。『トイストーリー2』ではウッディが古い仲間と新しい仲間のどちらを選択するか迫られたあげく、思いもよらない解決法でエンディングを導き出す。ウッディたちはオモチャなので人種やトポスといったファクターに左右されることはなかったけれど、人間というのはやはりそう簡単には行かない。『トイストーリー2』で起きた奇跡はここでは何ひとつ起こらなかった。ヨーロッパの家族主義からハグれたピエールはウッディとは正反対のコースに足を踏み入れ、残酷な結末へと加速度を増していく。そう、「窃盗グループ」の存在には実に説得力があり、ピエールはいわば『パトリオット・デイ』におけるテロリストの位置に立たされたも同然だと僕には見えた。この作品に少し時事的なバイアスがかけられているとしたら、それこそヨーロッパという共同体がいま、テロリズムへとなびいていく息子たちに「待ってくれ」と呼びかけているとしか思えなかったことだろうか。それはただの願望にしか思えなかったし、監督自身はそれを「罠」と表現している。家族や擬似家族の呪縛からすべて解き放たれることが唯一の解決法だという意味では『トイストーリー2』ではなく、親を失うことで初めて(アメリカの国家制度の中で)個人として解放される『プレシャス』を想起すべきだったのかもしれない。そうだとしても、しかし、ヨーロッパというのは国家も家族も少し複雑に過ぎるのだろう。監督が望むように、この作品を希望的な結末と受け取ることは僕にはやはり難しかった。ダイヤモンドを扱っているだけに、本当に光も闇もすべてが屈折し過ぎていた(ピエールという役名はちなみに60年代に強盗などで知られる極左の活動家、ピエール・ゴールドマンにちなむらしい)。

共同体からハグれてしまった人物像に興味があるのか、アルチュール・アラリの2作目は小野田少尉を題材にしたものだという。2010年代はじめからハリウッド寄りになり、どこか方向性が怪しくなっていたフランス映画がどことなく軌道修正を始めたのかなと思う昨今、新人では『アスファルト』のサミュエル・ベンシェトリしか目につかなかった中で、アルチュール・アラリの登場はかなり期待すべきものがあるように思う。つーか、ミシェル・ルクレールやレア・フェネールは新作を撮らないのかな~。

yahyelと語り合うマウント・キンビーの魅力

yahyelと語り合うマウント・キンビーの魅力 Mount Kimbie

Mount Kimbie Mount Kimbie × Kelly Lee Owens

Mount Kimbie × Kelly Lee Owens 生き残ったのは誰だ

生き残ったのは誰だ