MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > Interviews > interview with Yutaka Hirose - よみがえる1986年の環境音楽

1980年代の日本の環境音楽が国際舞台で再評価されていること自体はポジティヴな出来事に違いないが、その代表のひとつを芦川聡のサウンド・プロセス一派とするなら、やはり、ニュー・エイジと一緒くたにするべきではないだろう。というのも、彼らは環境音楽をジョン・ケージ以降の音楽として捉えていたからだ(つまり、感情や感覚ではなく、妄想や幻覚でもなく、極めて論理的に考察されている)。

しかしながら、海外メディアが80年代における日本のアンビエントの急速な展開を高度経済成長がもたらしたさまざまな害悪(都市生活のストレス、モルタルとコンクリートが引き起こす閉所恐怖症、自然破壊などなど)への反応と分析するとき、まあそれはたしかに遠因としてあるのだろうと認めざるえない側面に気が付く。細野晴臣のアンビエントはYMO以降における心の癒しでもあったし、実際、疲れ切った都会人の心に吉村弘の透き通ったアンビエント・サウンドが染みていくのも、自分も疲れ切った都会人のひとりとしてわからなくはない。

とはいえ、80年代日本のアンビエントにおける重要な起点となったサウンド・プロセスが、“風景としての音楽”、“音楽が風景となること”を感情や感覚、あるいは幻覚ではなく、極めて論理的に考察していったという史実は知っておいてもいいだろう。

1980年代、ジョン・ケージに強く影響を受けた組織〈サウンド・プロセス・デザイン〉を拠点に、吉村弘、芦川聡といったメンバーを中心としながらリリースされていったアンビエント作品は、最初は超マニアックなコレクターたちが火を付け、現在ではさらにもっと広く聴かれはじめている。そんな折りに廣瀬豊が1986年に残したアルバム『Nova』が再発された。しかも2枚組で、環境音楽の“その後”を知るうえでも興味深い未発表音源が収録されているという、世界中が待っていた待望のリイシューである。

以下、現在は山梨で暮らしている廣瀬さんが東京に来るというので、新宿の喫茶店で2時間ほどお時間をいただいた。はからずとも、その数時間後にはれいわ新撰組が最後の街頭演説をすることになる、そのすぐ近くの喫茶店だった。

じつをいうと、『Nova』という作品の存在をほとんど忘れていたんです。言われてみればそんなこともやったなと、しかしそれが何でいまなんだろう? という感じです。

■ご自身が1986年に発表した作品が何十年というときを経てこのように評価されている現状に対して、どのような感想をお持ちですか?

廣瀬豊(以下、廣瀬):まずは驚いているという感じです。変な話なんですけど、(J・アンビエント再評価など)いろんな話が出てくる前は、個人的にはちょうどフェイスブックをはじめたころで、そのとき作っている作品をアップしていました。どんな反応が来るのかと。そうしたら、「『Nova』という作品はもしかしてあなたですか?」という質問がいろんなところから来たんです。

■それは何年ですか?

廣瀬:2012年~2013年あたりでしょうか。台湾から来たり、アメリカから来たり、フランスから来たり。最初は何のことかわかりませんでしたね。じつをいうと、そのときの自分は『Nova』という作品の存在をほとんど忘れていたんです。言われてみればそんなこともやったなと、しかしそれが何でいまなんだろう? という感じです。

しかし、いったん『Nova』のことを思い出すと、やり残したことが多かったことも思い出して。じっさい、もっとできただろうという少し悶々とした気持ちもあったんです。当時はプロデュースされる側だったし、20代前半で若かったので。

■『Nova』を作られたときはおいくつですか?

廣瀬:『Nova』が1986年、私は1961年生まれなので、この話をもらったのが24歳のなかばから25歳に入るくらいでした。血気盛んな頃というか(笑)。

■そもそも廣瀬さんは、どのような歴史をお持ちなのでしょうか? どんな音楽を聴いていて、どうしてアンビエント・ミュージックにアプローチしたのでしょう? プロフィール的なことを教えて下さい。

廣瀬:生まれは山梨県甲府市です。中学生のときにロックを聴きはじめるんですけど、プログレから入っちゃったんですよ。最初はUKのプログレを聴いて、そのあとすぐに〈ヴァージン〉からマイク・オールドフィールドの『チューブラー・ベルズ』が出て、これこそ聴きたかった音楽だと思いました。それをきっかけにヴァージン系の音ばかり聴いて、そのあとジャーマン系のプログレも聴いて、あとはなしくずしでいろいろな方向の音を聴きはじめました。

■電子音楽というか、シンセサイザーという要素は大きかったんですか?

廣瀬:シンセサイザーの音もそうなんですけど、ミニマル的なものとか音楽的ではない感覚、コードがあって歌があって盛り上がってという感じではない、空間的、空気的なことをイメージする、その当時からアンビエント思考みたいなものがあったのかもしれません。なのでそういった音楽を中心に探していきました。ゴングやファウストのシンセの使い方と他の楽器による反復、そしタンジェリンドリームのシンセだけの反復は自分の体感に合っていた感じています。

音を作りはじめたのは……、いろいろな音を聴いていくうちになぜかだんだん聴くものがなくなっていって、だったら自分で作っちゃえというのがことの発端です。家にあったカセットのテープレコーダーと鍵盤楽器を使ってテリー・ライリーみたいなことをはじめたり、フィリップ・グラスみたいなことをはじめたりしました。大学に入ってからマルチのカセットを買って、多重録音みたいなこともはじめました。アンビエントに関してもっとも影響を受けたのは、アンビエント・シリーズよりも〈オブスキュア〉シリーズです。こっちのほうが自分の感覚に合っていた。環境音楽なんだけど、どこか尖っている、デイヴィッド・トゥープとかに興味を感じましたね。

■ギャヴィン・ブライアーズとかジョン・ケージとか?

廣瀬:まさにそうです。ジョン・ケージもジャン・スティールと一緒にあのシリーズから出ていましたね。そういったぎすぎすな音(反復みたいなもの)が好きだでした。

■イーノがアンビエントを定義しますよね。注意して聴かなくてもいい音楽であると。それはエリック・サティに遡ることができると。ああいうイーノのコンセプトというよりも〈オブスキュア〉で彼がやっていたちょっと実験的なことのほうがお好きだったということですか?

廣瀬:〈オブスキュア〉の方が自分に合ってました。もちろん『Music for Airports』も好きで聴きますし、ハロルド・バッドも好きなんですけど、しかし自分のなかでもっとも大きかったのは〈オブスキュア〉シリーズでした。ギャヴィン・ブライアーズの「タイタニック号の沈没 / イエスの血は決して私を見捨てたことはない」とか。ジョン・ホワイトとギャヴィン・ブライアーズがやったマシーン・ミュージックなんかもすごく好きでしたね。イーノに関しては、(アンビエントというよりも)ソロになってからの4枚、『Here Come the Warm Jets』、『Taking Tiger Mountain』、『Another Green World』、『Before And After Science』といった作品が強烈なイメージとしてまずあったんです。

イーノを語るうえでもおもしろいのはロバート・ワイアットです。ロバート・フリップとの共作についてはあとで話しますが、ロバート・ワイアットの『Ruth Is Stranger Than Richard 』のA面の4曲目、“Team Spirit”という長い曲があるんですけど、ワイアットがイーノと一緒にやっているその曲がほんとうに素晴らしいんです。ワイアットはその後、『Music For Airports』でもピアノを弾いています。それも素晴らしい音色だと思います。

イーノとロバート・フィリップに関して言うと、『 No Pussyfooting』と『Evening Star』の2枚は私にとって宝物みたいなものです。こんなに歌っちゃっていいのかというくらいギターが歌っているというか、アンビエントなんですけど歌っているんですよ。あの2枚にはロバート・フィリップのベスト・プレイが随所に現れて気持ちが良いです、そして、その後のフリッパートロニクスのざらついたテープエコーの音は自分にとって肌の一部みたいな感じです。

■リスナーとして、いろいろな音楽をかなり貪欲に聴かれていたんですね。

廣瀬:それが土台になっています。大学最後の年の1983年にハロルド・バッドが来日するんですけど、そのイベントを通して芦川(聡)さんとお会いしました。遊びにいってもいいですか? という話になって、芦川さんのサウンド・プロセス・デザインの事務所に自分のテープをこっそりもっていったんですね、こうして芦川さんに自分の作品を聴いてもらったんです。芦川さんは良いところも悪いもところも言ってくれて、こうしたほうがもっとおもしろくなるよ、というようなアドヴァイスまでくれました。それ以来、週に2日くらいのペースで夕方になると事務所に行って、いろんなことを話しました。

■芦川聡さんはどういう方だったんですか?

廣瀬:芦川さんは最初はアール・ヴィヴァンというもと西武にあった現代音楽を専門に扱っていたお店で働かれていました。その当時はまだ芦川さんとは知り合ってないんですけど、とにかく私は通いまくっていましたね。レコードだけではなく、譜面もごそっとあったんですよ。ジョン・ケージの楽譜、シュトックハウゼンの楽譜その他もろもろの楽譜とか。なけなしの小遣いでとにかく買い集めていました。

あるときアール・ヴィヴァンで、今度ナム・ジュン・パイクとケージが来るという話を聞いたんですね。それでケージをはじめて体験したのが軽井沢の公演でした。これがまたすごいパフォーマンスで、会場はひとつの部屋なんですけど、その部屋を出て、いろんなところで演奏をやられていました。どこから音が出ているかわからない状態でした(笑)。

■サウンド・プロセス・デザインはどんな組織だったんですか?

廣瀬:当初はアール・ヴィヴァン関係の方を中心にひとが集まって、イベントをやったりというような感じのところでした。じつは私は、大学を出たらサウンド・プロセスに入りたかったんです。しかしまだ設立されたばかりで、ひとを雇用するという感じではなかった。だから仕方なくほかに就職しましたね、3ヶ月で辞めちゃうんですけど(笑)。その頃に吉村さんにもお会いしました。サウンド・プロセス・デザインの事務所で、吉村さん、私と、あと何名かで飲んだり……。そういう時期でした。

サウンド・プロセスは、芦川さんが不慮の事故でお亡くなりになってからは田中さんという方が引き継がれて、博物館とか科学館とか、当時流行っていたカフェバーとかに音空間の概念を提案しサウンドデザインを行うということを具体的に仕事として成立させてましたね。また、公共施設、公園にさまざまな音具やサウンド・スカルプチャーを用いた音環境の提案もはじめられていました。

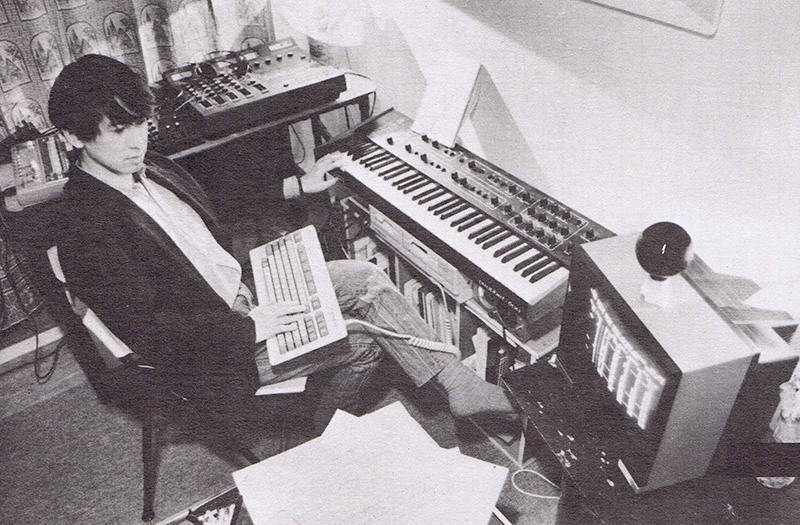

私自身はアスキーという会社に入って、Z80というチップでどんな音ができるかということをやってみないかと誘われました。当時その部署には使えるお金があったので、とにかく最新の音楽の機材がバンバン入ってくる。日々使い放題でした(笑)。この機械にはこういう可能性がある、ローランドのこれにはこういう可能性があるとか、いろいろ試しながら自分の新しい音楽を探していったんです。その間も様々なデモ音源の制作は続けていました。

その後しばらくして、ミサワホームからサウンド・プロセス・デザインに住宅環境における環境音楽を作って欲しいという話がきました。そこでまずは吉村さんが1枚制作されました。あともう1枚作って欲しいというときに、私に話が来たんです。自然音を取り入れたものにして欲しいと、それが『Nova』になるわけです。

影響を受けたのは、アンビエント・シリーズよりも〈オブスキュア〉シリーズです。こっちのほうが自分の感覚に合っていた。環境音楽なんだけど、どこか尖っている、デイヴィッド・トゥープとかに興味を感じましたね。ジョン・ケージもジャン・スティールと一緒にあのシリーズから出ていましたね。そういったぎすぎすな音が好きだでした。

■自然音についてや風景としての音楽に関する考察は、『波の記譜法』のなかで芦川さんがけっこう書かれていますよね。弁証法的な書き方で。サティはまず音楽そのものの在り方を疑った。ジョン・ケージがさらにまたそこに疑問符を投げかけた。音が風景になることや環境音楽に向かうプロセスについての考察がなされていたと思いますが、じっさい当時はそのような議論が活発にあったわけですよね?

廣瀬:無音の曲と言われている“4分33秒”という曲があって、でも実際はまわりの音自体がサウンドになっていくというひとつの考え方もあるけど、別の側面では“4分33秒”は休符のみでされた休符の音楽という意味もあり、まわりの音(自然音)を音楽として捉えることのできる可能性と、音楽がまわりの音(自然音)の一部になる可能性についていろいろと思考していました。そんななかテーマとして要求される自然音を取り入れた音楽は何なのかと、自然音はあくまで自然音でありその自然音で音楽を構築するのかと、当時私自身はすごく悩んだのを覚えています。

たとえば吉村さんの『Surround』にしても、あれを聴いて思うのはあれ自体でもう自然音だと。自分の想像のなかで、波の音がそこにあったり、水滴のがそこにあったり、音楽から自然音というものは聴こえてくるような素晴らしい作品だと思う。僕に与えられた命題は、自然音を取り込んだ環境音楽を作りましょうということだったので、テーマとしてはものすごく難しかったんです。じゃあ果たしてどうやればいいのかというところからはじまったと思います。

■そういうふうに命題を投げられるんですね。

廣瀬:投げられました。吉村さんには吉村さんとしてのすごい名盤がある。芦川さんは芦川さんとしての名盤がある。それを模倣するだけではダメだし、命題から外れてしまう。じゃあどうするかというところで、とにかくすべてをサンプリングしていこうと。それをフェアライトに全部押し込んでいった。それを全部プログラミングしながら音を作っていくという作業、ものすごく細かい作業をはじめました。

■サンプリングって当時どういうふうな?

廣瀬:フィールド・レコーディングしたサンプリングだったり、映画とかラジオドラマとかでSEを作られている会社から頂いた音を入れ込んでいったんです。そうして作ったのが“Epilogue” です。“Epilogue”では水滴の音と、氷のような音など、鍾乳洞のなかの音環境はもしかしたらこういう感じかなと思いながら作りましたね。それが一番最初に作った曲なんですけど、あまりにも時間と労力がかかりすぎました。たった7分半くらいを作るのに神経がズタズタになるような感じでしたね。プログラムしていって、結局スコアを書かなければいけないことになるんですよ。

■スコアと言っても普通のスコアではないですよね。

廣瀬:そうです。当時は音の持つパラメータすべてを数字で入力してましたから、普段でインプロで弾いた内容に対してあれこれと手を加えて形にするの違い、ミスも許されずに、全部入れ込まなければならく大変でした。

■当時プログラミングしていくのは、いまとはまたやり方が違いますもんね。

廣瀬:違いますね。いまみたいに楽譜での入力やループの素材をコピペするのと違い、先ほどもお話しましたが音のパラメータを数字を打ち込んでいくのですが、いろいろな打ち込み方があり、それを試していると時間もかかるし、お金もかかるし、そして僕自身も辛くなるなと思いましたね。それで方向転換しなくてはいけないなということになったんです。そこからはじまったのが、残りの曲です。“Nova”という曲はまた新たに作りました。それ以外の曲は以前に作っていた曲でした。『Nova』のために作ったわけではないんだけど、『Nova』のために編曲し、『Nova』のひとつひとつの個性として形を変えました。

■元の曲があったんですね。

廣瀬:自分が持っていたものに対して、どういう考え方に変わったかということなんです。だったらミニマルもそうですけど、自然音に対して逆に音楽的なものをぶつけたらどうだろうと。『Nova』は1曲目の“Nova”と最後“Epilogue”を除いて、わりと音楽的なんですよ。逆に言うとアンビエントになっていないのかもしれない。しかし、アンビエント・ミュージックを考えるのであれば、吉村さんの『Surround』がすでにある。それとの違いを出すためにはどうしたらいいかというと、あえて自然音に対して音楽をぶつけていくことによって新たな空間ができるんじゃないかなと私は考えました。

映画のサウンドトラックはおおいにヒントになりましたね。映画って、音楽が入っていてそのうえに自然音を被せている。たとえば、黒澤明の雨のシーンで、太鼓が鳴りながら雨が降っているみたいなものがありますよね。つまり、それもまた自然かなと。そういう結論になったんです。

1曲目の“Nova”では水滴、川の流れにはじまって、鳴りものが入って、ピアノが入ってストリングスが入っていくという音風景を作っています。この曲を最初にしたのは、アルバムの最後で鍾乳洞に行き着くというプロセスを表現しようと思っていたからです。2曲目は朝の感じをもった曲を想定して、それに合ったを音を自分のライブラリーのなかから探しました。そのなかに鳥の鳴き声なんかもあって、風景の音像を作っていく。そうして完成したのが“Slow Sky”ですね。その次はじゃあ昼だとしたら、ノスタルジックな昼がいいと思って、虫の鳴き声が入っている“In The Afternoon”ができた。あの曲ではミニ・ムーグを手で弾いているんですよ。

■制作はたいへんでしたか?

廣瀬:苦労して泣きそうになりました(笑)。

■どのくらい時間がかかったんですか?

廣瀬:かなりかかったと思います。ある程度自宅でデータを作ってきました。ただ、データを作って音にした後も、どうしてもニュアンスが違うところは手で弾きました。

■当時作ったデータを保存するというと、オープンリールですか?

廣瀬:16トラックのオープンリールでした。それと5インチのフロッピーディスク。

取材:野田努(2019年8月08日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE