バンマスの名前+メンバーの総人数からなる〈テッド・テイラー・フォー〉〈デイヴ・クラーク・ファイヴ〉式の、クラシカルなUKスタイルのバンド名の響きだけで好事家ならウィスキー2~3ショットあおれてしまう。1962年イングランドはエシックス(Essex)で生まれたジェイムズ・ハンターは、過去最高のUK白人R&B(ブルー・アイド・ソウル)シンガーと称賛されるまでになった。……となると単純にスティーヴ・ウィンウッドもヴァン・モリスンも凌ぐことになるが、オタク度、オーセンティック度、何よりその漆黒度合いにおいて言うならまさにその通りだろう。

あと数年で還暦を迎える年季の入ったそれほどの人材が、日本ではどうしてマニア以外には知られていないのか。それにはいくつか理由がある。まずは、そもそもこの人物が“ハウリン・ウィルフ”(校正ミスではない。“Howlin' Wilf”)を名乗る当初セミプロのクラブ・シンガーだったことにも関係しているだろう。

80年代中期のロンドンでは、ポスト・パンク/ニュー・ウェイヴの流れと並行しつつ、しかし音の方向性は逆行して、ロック・ミュージックをプリミティヴなロックン・ロールや古典的R&Bまで遡るリヴァイヴァル・ムーヴメントも起きていた。その一大震源地だったのが、マーケットで有名なカムデン・タウンで、そこで売っているUSヴィンテージ古着とラバーソウル・シューズを身につけ、古いレコード・ジャケットの黒人の髪形を真似てリーゼントにした白人“ビート・バンド”が、夜な夜な町のクラブをわかせていた。

それと同時代の東京は原宿ホコ天に棲息し、語り草になっているローラー族がお手本としたのは、ジェイムズ・ディーンの物腰だったり、いにしえのロカビリー・スター(エディ・コクラン、バディー・ホリー、ジーン・ヴィンセントetc.)のクールネスだったりと、要は50'sアメリカの不良アイコンだったわけだが、そのローラー族の中でも真にイケてる(当時風に言うとアンテナのビンカンな)人々は、ちゃんとそのロンドンのムーヴメントにも注意を払っていた。そのときにカムデンをツイストさせていたバンドの最右翼がハウリン・ウィルフ&ザ・ヴィー=ジェイズ(Howlin' Wilf and the Vee-Jays)だったのである。

バンド名は言うまでもなく、ブルーズマンのハウリン・ウルフと、50~60年代に栄華を極めたシカゴのブルーズ/R&B/ロックン・ロール・レーベル〈Vee-Jay Records〉へのオマージュであり、このジェイムズ・ハンターは日中は鉄道作業員として生計を立てながら、夜になるとその“ハウリン・ウィルフ”という別人格("wilf"は英俗語で“ばか者”)になり切って黒いロックン・ロールで名を馳せ、余勢を駆って1990年までに同名義でフル・アルバム2枚とEP2枚、ライヴ・ヴィデオまでリリースした。日本ではいまだにジェイムズ・ハンターという名前の認知度は低いとしても、80年代の志の高いロックン・ローラーたち(今もブライアン・セッツァーなんかが来日すれば、櫛目美しいリーゼントからグリースの甘く切ない香りをプンプンさせてきちんと集合するような面々)は、当時ハウリン・ウィルフの音楽にも結構グッときていたはずなのである。

その後ザ・ヴィー=ジェイズが解散したあと、よりソウルフルな路線を指向することになるハンターだが、90年代に入るとヴァン・モリスンに誘われ、彼のバンドにギター&コーラスとしてしばらく加わっている。モリスンの方も96年、ハンターがようやく本名名義でリリースしたファースト・アルバム『Believe What I Say』にはなむけとして客演した。

それ以降のハンターは、合衆国と英国を中心に小さなクラブのどさ回りは続けるも、アーティストの“たち”として結構な寡作であることが、その名声を広く轟かせるためにはマイナスに働いた。2006年米〈Rounder Records〉から出た『People Gonna Talk』はグラミーにノミネイトされるまでの高い評価は得たが、そのカテゴリーも〈ベスト・トラディショナル・ブルーズ・アルバム〉だったせいで(実際の音は古典的R&Bなのだが)一般的な注目度は高くなりようがなかったし、08年にはアラン・トゥーサンが客演した好盤『The Hard Way』がせっかくヒットしたのに、その後また5年、リリースがぱったり途絶える、という調子だったのである。

だが、〈ジェイムズ・ハンター・シックス〉のバンド名義でアルバムを発表し始めた2013年以降は少々様子が違う。1996年からの17年間でアルバムを4作しか作らなかったのに、13年以降の〈ジェイムズ・ハンター・シックス〉では既に3作目。その13年作品『Minute by Minute』からは、ニュー・ヨークはブルックリン拠点、昨今のヴィンテージ・ソウル・ブームの牽引役〈Daptone Records〉と手を組んだことがどう見てもいい刺激になっており、おそらくこれまでのキャリアでも最高レヴェルの作品を生み出している。ばかりか、一作ごとにどんどんみずみずしく、躍動感を増してきていて、まさに〈ダップトーン〉の水が合ってる、という感じなのだ。

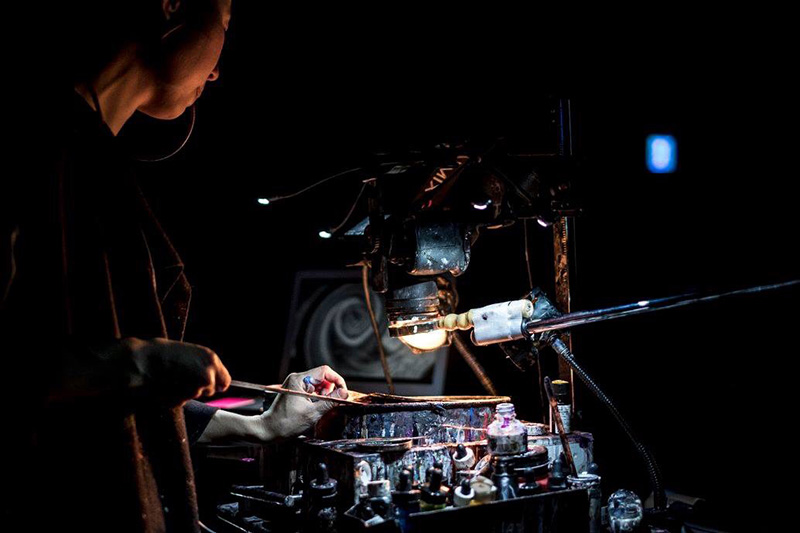

〈ダップトーン〉レコーズは最近、レーベルの偉大なる二枚看板だったシャロン・ジョーンズとチャールズ・ブラッドリーを16年と17年に相次いで失った。レーベルにとっては不幸中の不幸であり、このレーベルのソウル&ファンク・サウンドのファンをひどくがっかりさせたが、このアルバムはその喪失感を確実に少しは埋めてくれる。ジェイムズ・ハンター・シックスの音楽は、スタイル的にはもう少し時代を遡るものではあれ、音/レコード作りに対する同レーベルのポリシーと見事に同調し、シャロン・ジョーンズとチャールズ・ブラッドリーに比肩するまでに、〈ダップトーン〉の強いこだわりを聴く満足感を与えてくれるのである。ヴィンテージ・アナログ機材を使ってアナログ・テイプへ録音する方式はもちろん今回も変わらず、さらにジェイムズ・ハンター・シックス作品はシングルも含めすべてモノラルのアナログ盤でリリースされており(『Minute by Minute』に至っては、自前でのCDリリースもない)、その音質と音場の中に、レーベルの審美眼が最大限に発揮された美味が隅々まで詰まっている。

プロデュースは前作同様〈ダップトーン〉創始者のひとりでシャロン・ジョーンズ&ザ・ダップ=キングスのバンマスでベイシストである1974年生まれのガブリエル・ロス(a.k.a.ボスコ・マン)だ。自分が生まれる前のサウンドを作ることに人生賭けてるロスにとって、この音が俗っぽい意味合いにおける懐古趣味にはなりようがない。ダップ=キングスといえば、エイミー・ワインハウス2006年の世界的ヒット作『Back to Black』のあの独特のヴィンテージR&Bサウンドをクリエイトし、彼女のツアー・バンドも務めたことを覚えている人も多いだろうが、あの音の首謀者が、単純に自分がこれまでに聴いてきた中で一番いい音を出す種の音楽/レコードの数を自分の手で増やそうとしているわけだから、出てくる音は端正に挑戦的であり、そこが、そこはかとなくフレッシュなのである。

そんなロスのプロダクションとして仕上げられた、このバンドの特徴である2本のサックスが絡み合う重厚なリフやむせび泣くハモンド・オルガン、乾いたピアノ、ハンター自身の達者なギターとリズム・セクションがくんずほぐれつする、パンチも暖かみもある音の塊の奥行き。ふくよかなミディアムを中心に、ロッキン・ブルーズあり、シャッフルあり、ツイストあり……。齢50半ばを過ぎ、悪くない方向に枯れ始めたハンターの声、そのひと節ひと節が艶と渋い深みをたたえ、ジャッキー・ウィルソン、サム・クック、ソロモン・バーク、クラレンス・カーター、ウィリアム・ベルetc.がかわるがわるに憑依する歌。これはまさに珠玉の味わい、というべきものだ。

このオールディーなスタイルのR&Bをリヴァイヴァル・ブームの文脈に押しやるのは簡単だが、これを復興とするなら徹底的な攻めの姿勢によるそれだし、洗練と本気度がここまでくると、もはやそれを超越した新たな文化の創造である。日本語が“米国黒人大衆音楽”という訳義を充ててきた“R&B”だが、グラミーのそのR&B部門をアフリカン=アメリカンではないブルーノ・マーズが獲るこの時代に、ブルックリンのオタッキーな白人が英国白人のバンドをプロデュースしたこれもまた、R&Bの豊かさのもうひとつの極を指し示している。グラミー的には、きょうびブルーノ・マーズとこれを同じカテゴリーでくくるのは無理がある、ってことなんだろうけど、そんなのは知ったことではない。素晴らしい音楽は何だって貪欲にむさぼり楽しみ、大声で称揚すればいいのだ。