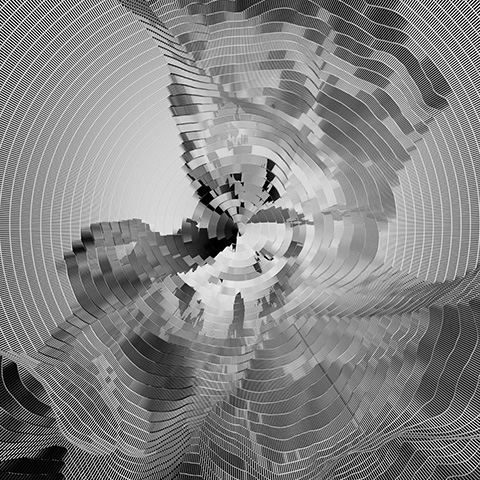

本作のアルバム名「アクロマティック」とは、その意味のとおり、全音階だけから構成される漆黒のノイズ音楽のことを指す言葉に思えてならない。実際、『アクロマティック』に横溢しているサウンドは、無彩色の、モノクロームの音空間、もしくは、そのすき間から漏れる雑音の光のようなのだ。美しく、強靭で、そして儚い。いわばノイズ・ルミナス、ノイズ・スカルプチャー 。ノイズの現象。ノイズの彫刻。

メルツバウとヘキサ。この異色ともいえるノイズ・ミュージック、エクスペリメンタル・ミュージックのコラボレーション・アルバムを聴いて、思わずそんな言葉が漏れ出てしまった。ダーク・ノイズのむこうにある光? 光の中に生成するノイズ? ノイズ・オブジェクト? それはどこか物質を超越する意志の発露のようだ。

かつてノイズ音楽は「物語/歴史の終わり」を象徴していた。音楽、そして世界の歴史の終焉から始まったのだ。そしていまは「物質の終わり」から「人間の終わり」を予兆している。ノイズ音楽はヒトの無意識を反映し、作用する。

果たしてこんな表現は大袈裟だろうか。しかし「ジャパノイズの神」としてだけではなく、世界的な「ノイズ・レジェンド」であるメルツバウ(秋田昌美)と、カテゴライズを超越したユニーク極まりないUSのエクスペリメンタル・ユニットである「シュシュ(Xiu Xiu)」のジェイミー・スチュワートと、エクスペリメンタル・ミュージック・レーベル〈ルーム40〉を主宰するアンビエント/ドローン・アーティストのローレンス・イングリッシュによるユニット「ヘキサ(Hexa)」の協働によって完成したアルバム『アクロマティック』を聴くと、そのあまりに美しいノイズの衝撃に、そんな言葉が真理であるかのように思えてしまうから不思議だ。ここでは物質的なものへの抗いが、強靭なノイズと清冽な音の中で生成している。

もっともこのコラボレーションは奇跡ではなく必然でもあった。まず、メルツバウとシュシュは、2015年にメルツバウ+シュシュ名義で『メルツシュ(Merzxiu)』というアルバムをリリースしている。

そして、ローレンス・イングリッシュとジェイミー・スチュワートは、ヘキサとして映画作家デヴィッド・リンチの写真展の音楽を制作し、その音源はアルバム『ファクトリー・フォトグラフス』としてイングリッシュの〈ルーム40〉から2016年にリリースされた。リンチ的な荒廃した世界観と、彼らの霞んだサウンドが融解する素晴らしいアルバムであった。メルツバウとヘキサ、伏線はしっかりと敷かれていたわけである。

むろん本作は、同時に、単なる出会いの成果などではなく、コラボレーション特有の魅力の暴発がある。個の拡張とでもいうべきかもしれない。じっさい、ここ数年のメルツバウはコラボレーションを重ねても、いや、むしろ重ねることで圧倒的な存在になっている。特に近年は、サーストン・ムーア、マッツ・グスタフソン、坂田明、ジム・オルーク、灰野敬二、バラージュ・パンヂ、ガレス・デイビス、アレッサンドロ・コルティーニ、ダエン、ニャントラなど実に様々なアーティストとのコラボレーションを重ね、領域と世代を超えた存在感を多方面に刻み付けてきた。

加えて近年の動きで決定的だったのが1996年リリースの傑作『パルス・デーモン』(https://bludhoney.com/album/pulse-demon)を、ヴェイパーウェイヴのレーベルとして知られる〈Bludhoney Records〉がリイシューしたことだ。

このアルバムのリイシューによって、ヴェイパー世代にむけてメルツバウという存在が見事にリプレゼンテーションされた。いわば80年代~90年代のノイズ・ミュージックと10年代のヴェイパーウェイヴがエクスペリメンタル・ミュージックの歴史/流れとしてつながったのである。

『アクロマティック』も、そのような時代的な潮流に合流可能な作品だ。それはヘキサとのコラボレーションによってローレンス・イングリッシュ=〈ルーム40〉へと繋がったこともあるが、本作のリリースが〈ダイス・レコード(Dais Records)〉だったことも、さらに重要に思える。

〈ダイス・レコード〉はロスとニューヨークを拠点とするレーベルである。主宰ギビー・ミラーらのキュレーションによって00年代中盤以降より、コールド・ケイヴ、クーム・トランスミッション、アイスエイジ、ユース・コード、シシー・スペイセク、マウリツィオ・ビアンキ、ラグナル・グリッペ、サイキックTV、トニー・コンラッド、ゼム・アー・アス・トゥー、ドラブ・マジェスティ、コールド・シャワーズ、コイル・プレゼンツ・ブラック・ライト・ディストリクトなど、いわばハードコアからノイズ、エクスペリメンタル・ミュージックからシンセポップ、リイシューから新作まで、ジャンルや音楽形式を超えつつも、ギビー・ミラーの審美観によって作品をキュレーションおよびリリースしてきた稀有なレーベルだ。

その彼らがついに「ジャパノイズの神」にして「世界のノイズ・レジェンド」として深くリスペクトされるメルツバウのリリースに踏み切ったのだから、レーベルにとっても相当に記念碑的なアルバムともいえるはず。じじつ、『アクロマティック』は圧倒的なノイズ/エクスペリメンタル・サウンドをこれでもかというほどに展開する。

アルバムは、A面には“Merzhex”を、B面には“Hexamer”を収録している(“Merzhex”のミックスはローレンス・イングリッシュが、“Hexamer”は、秋田昌美の手による)。

注目すべきは“Merzhex”だろう。曲はシームレスだが表記上は4パートに分かれており、ノイズ・オブジェのようなモノとしての質感と、それが流動的に溶けだしていってしまうような不可思議な感覚が同時に生成されていく強靭なメルツノイズと律動的なメルツパルスが炸裂するサウンドだが(パート3以降の猛烈な音響の炸裂の凄まじさときたら!)、どこかヘキサ的な硬質で清冽なアンビエント感覚も鳴っているようにも聴こえ、「メルツヘキサ」というユニットによるトラックともいえなくもない。メルツとヘキサの融合体とでもいうべきトラックだ。

対して“Hexamer”は、持続と反復と切断と生成が沸騰するように巻き起こり、ノイズの快楽を極限までヒートアップさせるトラックだ。メルツマニアの方ならばコラージュ的な展開に1980年代中期の秋田ソロ期以降のメルツバウを思い出しもするだろう。極限的な聴取が可能な逸品である。

https://www.youtube.com/watch?list=PLrfCEV-W7z9Ak2tQ_3XvEyJxRSJJ8eH3Y&v=XQIB4GbIDZY

本作『アクロマティック』の暴発するノイズの果てに聴こえる=見える光。それはアートワークのように、漆黒のすきまから漏れ出る眩い光のようである。マテリアル化に抗いながら、光のように音という磁場を生成すること。そこに生まれるノイズのオブジェクトを提示すること(『アクロマティック』はアンチ・マテリアルなサウンド・インスタレーションのようだ)。この『アクロマティック』には、そんなノイズ音楽が内包する本質的かつ魅惑的な矛盾が横溢している。それはノイズ音楽の矛盾と魅惑だ(この矛盾をノイズで塗りつぶしたいという衝動こそがいわゆるジャパノイズの起源かつ本質であった。いわば近代・戦後日本という二枚舌的(欺瞞)社会への闘争だ。80年代初期から中期のメルツバウを聴けばそれがより体感的に理解できる)。

本作に漲っているノイズへの欲望もまた、二つ(三つ)の自我/意志が「音楽の全音階を塗り潰すこと=世界を乗り潰すこと」にある。これこそメルツバウの、その活動最初期から変わらぬ意志でもある。いわば聴取の臨界点ギリギリまで追求するサウンドの生成だ。同時に、あらゆるメルツバウ作品がそうであるように、『アクロマティック』も新生成であると同時に唐突な中断である。中断は次のノイズ・ミュージックの生成へと継続していく。そう、メルツバウ/メルツノイズは終わらないのだ。中断するように、永遠に。物質の、その先へ。