MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

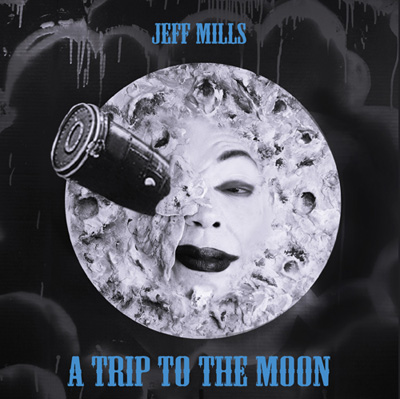

Home > Interviews > interview with Jeff Mills - 100年先の人びとへ

僕が強調したかったのは「ミックスする」ということと「ミックスされた結果がどのようなものになるのか」ということなんだ。

■ではまたアルバムについての話に戻りたいと思います。12曲目“サターン”の打楽器は、とてもテクノ的あるいはエレクトロニック・ミュージック的な鳴り方をしているように聴こえました。終盤から電子音が乱入してきますが、弦楽器がピッツィカートでそれと呼応・並走して、エレクトロニクスと生楽器との間におもしろい共存関係が成立していると思いました。16曲目の“ネプチューン”でもピッツィカートが電子音のように使われていますよね。今回このアルバムを制作するにあたって、オーケストラの奏でるサウンドをエレクトロニックなサウンドに「近づける」、「似せる」というような意図はあったのでしょうか?

JM:どちらかと言うとクラシカルな音とエレクトロニックな音がうまく融合して、区別がつかないような音像にしたいというのが最終的な目標だった。特に太陽から離れていった、太陽系の端にある惑星に関しては、そういったミクスチャーをより強調していくことを心がけている。むしろクラシックやエレクトロニックのどちらでもない第3のジャンルのような音楽にまで到達できれば、と思いながら制作したね。

■なるほど。なぜこの質問をしたのかと言いますと、もし「近づける」ことが意図されていたのであれば非常に興味深いと思ったからです。実際は「似せる」ことではなく両者の区別がつかなくなることを意図されていたということですが、オーケストラ・サウンドをエレクトロニック・サウンドに「近づける」ことは、たとえば「人間がAIを模倣する」というような関係性に近いと思ったのです。一般的には機械やエレクトロニックなものは人間や自然を模倣して作られたものですが、それが逆転しているという関係性はおもしろいと思いました。もしそのような逆転があるとするならば、人類の未来のあり方としてそのような状況についてどのように考えますか?

JM:その考えはとてもおもしろいね。自分が考えていたのは2017年といういま人間が置かれている状況、つまり「ミックスされている」ことを表現したいということだった。人類が進化するにつれて性別や人種などいろいろなものが混じっていったということ。アメリカという国の成り立ちを踏まえても、「ミックス」という考え方を表現したかった。もうひとつ考えていたのは、与えられた情報をいかに有効活用するかということ。今回の『プラネッツ』に関しては科学的な情報を自分に取り込み、そこから何か新しいものを生み出すというような方法をとった。それは様々なことを伝える考え方で、僕が強調したかったのは「ミックスする」ということと「ミックスされた結果がどのようなものになるのか」ということなんだ。

■細かい音を連続で鳴らすときに、エレクトロニクスの場合はひとつの音をすぐ止めることができると思うのですが、生の楽器の場合は構造上どうしても残響が生じてしまいますよね。アルバムを聴いていると両者のその差が揺らぎのようなものを形成しているように感じて、それはたとえば宇宙空間の無重力などを演出しているのかなと思いました。エレクトロニクスとオーケストラを共演させる際に最も苦心したこと、苦労したことは何ですか?

JM:揺らぎのようなものについてだけど、今回の作品では「旅」がメイン・テーマになっていて、宇宙は無重力空間だから、太陽から徐々に離れて太陽系の外に向かっていくということを止めることはできないんだ。そのため(演奏が)沈黙(サイレンス)する状態がないようにすべてが延々と繋がっているような曲作りをした。その際に浮遊感のようなものを演出するため、いろいろな工夫を施している。苦心したことに関しては、ひとつには楽譜を作っていく段階で、特に後半の“ウラヌス”、“ネプチューン”、“プルート”は譜面が難しくて、ミュージシャンが演奏するのに苦労した部分が多々あったこと。あまり難しくしすぎると(オーケストラのメンバーが)ミスなく演奏できないということが起こりえるので、そのあたりは多少の譲歩があった。そういう意味では、レコーディングだと1度きりのパフォーマンスと違って何度も演奏し直すことができるし、ポスト・プロダクションでそれぞれの音を多少調整することもできるから、レコーディングに関しては比較的スムースにおこなえたよ。もうひとつ、難しいというか大変だったのが、僕自身の楽譜というものがないから、自分で演奏するパートはもちろん、他のミュージシャンの演奏する音をすべて暗記して本番に臨まなければならなかったということだね。それに、(自分には楽譜がないので)決められた中である程度即興的に演奏しなければならなかったこともすごく苦労した。

いまこれを聴いてくれる人たちはもちろん、自分が100年前に作られたホルストの「惑星」を聴いていまでも楽しめるように、この『プラネッツ』も100年先に生きている人びとにも聴いてもらえるのであればいいなと期待しながら作ったんだ。

■最終曲の“プルート”は終盤にノイズが続き、それが唐突に途切れて、その後15秒の沈黙(サイレンス)を経てトラックが終わりますよね。他方、ディスク2のエレクトロニック・ヴァージョンの方の“プルート”はフェイドアウトしていく終わり方です。オーケストラ・ヴァージョンの不思議な終わり方を聴いたとき、それまでアルバムの冒頭から旅を続けてきた人が急に宇宙という広大な空間に放り出されるような印象を抱きました。宇宙船なのか他のものなのかはわかりませんが、人類が自らの技術力に頼って最後の冥王星まで辿り着いた結果、難破してしまうようなイメージ、つまりある種のバッドエンドを想像したのですが、それは深読みでしょうか? なぜこのような形でアルバムを終わらせたのですか?

JM:“プルート”の終わりにあるノイズは、太陽系を出たところにカイパーベルトという宇宙の塵のようなもので構成されているリングがあるんだけど、それを塵=ホワイトノイズとして表現している。15秒のサイレンスについては、たしかに僕たちが実際に聴くことのできる形での音楽はそこで終わっているけれど、マスタリングの際に沈黙の部分を可能な限りレヴェルを高くして何度も何度もサイレンスを重ねることで、そこにじつは非常に高いレヴェルのサイレンスがあるようにしたんだ。もしもそこに沈黙ではなく音を配置したとしたら、スピーカーが飛んでしまうようなレヴェルの沈黙になっている。それはつまり、自分たちが知っている太陽系というものを出てしまった後は本当に未知の世界で、何がそこに潜んでいるのかわからないから、非常に注意しなければいけないという警告の意味があるんだ。なのでここで終わってしまった、ということではないね。

■ジェフさんは先ほどこのアルバムは「ジャーニー」がテーマであるとおっしゃっていましたが、頭から順番に通して聴いてみると次々に惑星を訪れていくような映像が頭に浮かびます。そこで旅をしているのは一体誰、または何なのでしょうか? 人類なのでしょうか? それともたとえばボイジャー探査機に搭載された人類の情報を刻んだレコードのような、人の思いや願い、あるいはメッセージのようなものなのでしょうか?

JM:旅をしているのは基本的に人間だ。誰のためにこれを作ったのかということを説明すると、いまこれを聴いてくれる人たちはもちろん、自分が100年前に作られたホルストの「惑星」を聴いていまでも楽しめるように、この『プラネッツ』も100年先に生きている人びとにも聴いてもらえるのであればいいなと期待しながら作ったんだ。この作品はそういう未来を見据えた考えに基づいている。“ループ・トランジット”という、惑星と惑星の間を旅するというコンセプトのセクションが9つあって、その箇所は現在の人間の知識では基本的に無の空間として認識されると思うんだけど、いまの人間の能力では何も見えず、何も聴こえず、何もわからないだけであって、もしかしたら何百年も経った後にはそこに何かがあるということを人間が発見するかもしれないよね。そういったことが起こりうるということを期待しつつ作曲したんだ。

■このアルバムはオーケストラのサウンドがメインになってはいますが、いくつかの曲からはいわゆる普通のクラシックの曲からは感じられないテクノやダンス・ミュージックのグルーヴが感じられました。それは意識して出されたものなのでしょうか? それとも自然と出てきたものなのでしょうか?

JM:僕のオリジナル(・ルーツ)としては、やはりグルーヴ(・ミュージック)から入っていったので、グルーヴについては入れ込めるところには可能な限り入れたいと思っている。アレンジャーのシルヴェインももともとジャズのピアニストなので、彼自身ファンキーなことはできるし、ふたりでできる限りそういった要素を入れることを試みたよ。

■このアルバムはCD2枚組になっていて、2枚目には1枚目の楽曲のオリジナル・エレクトロニック・ヴァージョンが収録されていますよね。両者を聴き比べるとその違いが際立ったり、いろいろなイメージが膨らんだりしておもしろいのですが、なぜこのような2枚組という形態にしたのでしょうか? 『プラネッツ』というアルバムはオーケストラ・ヴァージョンだけでは完結しない、ということなのでしょうか? それとも2枚目はあくまでボーナスあるいは参考資料のような位置づけなのでしょうか?

JM:(2枚組にしたのには)『プラネッツ』という作品の全体像をみんなに把握してもらいたいという意図があった。オリジナル・エレクトロニック・ヴァージョンの方もボーナスという位置づけではなくて、作品に欠かせない存在だ。あえてオリジナルのトラックをみんなに聴いてもらうことで、「クラシカルなアレンジをすることでそれがどのような変化を遂げたのか、どの部分が取り上げられてどの部分が取り上げられなかったのか」ということをいろいろと考えてもらったり、評価してほしいという意図があるんだ。

取材・文:小林拓音(2017年2月22日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE