米シカゴ在中の異才アキラ・ラブレー(作曲家、ソフトウェア開発者)にはじめて会ったのは、2007年、デヴィッド・シルヴィアン欧州ツアーに参加した際立ち寄ったドイツ・ケルンでのこと。ツアー中盤、いまだ捉えどころのないデヴィッドから「紹介したいアーティストがいる」と言われ、その「アキラ」という名前の人と––詳細不明のまま––演奏会場に隣接したカフェで落ち合った。「この人とは酒が飲めそう!」と出会い頭に思い、開口一番ツアー中のこと日本でのことなど私事を捲し立ててしまった。アキラさんはその笑止千万な話しをひとしきり聞いてくれた後、ウィットで生き生きとした音楽やイメージを物腰穏やかに語ってくれた。私はその革新的なアイディアに興奮しつつ自分が恥ずかしくなった……。

別れ際、彼は1枚のカードを手渡してくれた。ツアーバスに戻ってから、その魔術的な抽象画と古代文字が添えられたカードを眺め続けた。プラハに向かう深夜のハイウェイは闇に包まれていて、国境上空では怪鳥が鳴いている。私はその護符(カード)を大切に保管した。

それから十数年近い歳月が過ぎて、私は偶然、大阪のNEWTONEレコードでアキラさんの再発盤レコードを入手した。その夢幻の響きはときを超えてまったく色褪せることなく、活き活きと私の前に立ち現れてきた。早速アキラさんに手紙を書いた。

以来、機会ある都度にアキラさんとやり取りをしてきましたが興味が尽きないので、ele-king 野田さんに直談しインタヴューを行いました。ジョージ・フロイドさんが白人警官によって殺害された事件を期に起こった抗議活動が全米のみならず世界に広がりをみせる中、2回に分けて取材しました。以下その全文です。

これは本当に驚くべきアルバムです。一聴しただけでは制作プロセスがまったく推測できません。(渡邊琢磨)

作業プロセスは、トラックのヴァリエーションをいくつか作って、それを数日間、再生し続けて自分の潜在意識に浸透させ……それから調和的な修正を加えるというものだった。(アキラ・ラブレー)

■音楽のみならず、開発されたソフトウェアも謎めいた魅力に満ちており、あなたの音楽的バックグランドを推し量ることは容易ではありません。

Akira Rabelais(以下、A):音楽の初仕事は、あるオペラ作品のためにパート譜を作成することだった。最初の給料で彼女にシルクのパジャマを買ったので、そのときのことはよく憶えているよ……音楽やアートとのつながりは、私がテキサス南部育ちということと関係がある。私は人里離れた競走馬の牧場で育った。ハイウェイの中途から挨拶するのに立ち寄るような場所だ。私は牧場で自然を声帯模写した。コヨーテ、鳥、馬と一緒に歌った。母はアーティストで、バッハ、サティやブラームスを弾いていた。私の最初の楽器は農場を取り囲んでいた有刺鉄線を射撃用の鉄の板に打ち付けることによって即興的に作り出したものです。

■広漠とした大自然の記憶ですね。一方であなたは、ミュージック・テクノロジーやコーディングの卓越した技術をお持ちです。こうした技術や知識も音楽を始めた頃に習得していったのでしょうか?

A:いや、私がコンピュータを使いはじめるのはもっと後になってからだよ。大学生の頃、DMCS(註1)を使いはじめて、そのソフトを覚えることに夢中で何百時間もラボで過ごした。仲間の学生が私のやっていることに気づいて、電子音楽をやってみたらと勧めてくれた。それで、“Max”や“KYMA”(音楽やマルチメディア向けのビジュアルプログラミング言語)を使いはじめるようになったんだ。

■それから、あなたは大変独創的なソフトウェア「Argeïphontes Lyre」を開発されました。このソフトに関してご説明いただけますか? またこのソフトはご自身の作曲ツールでもあるのでしょうか?

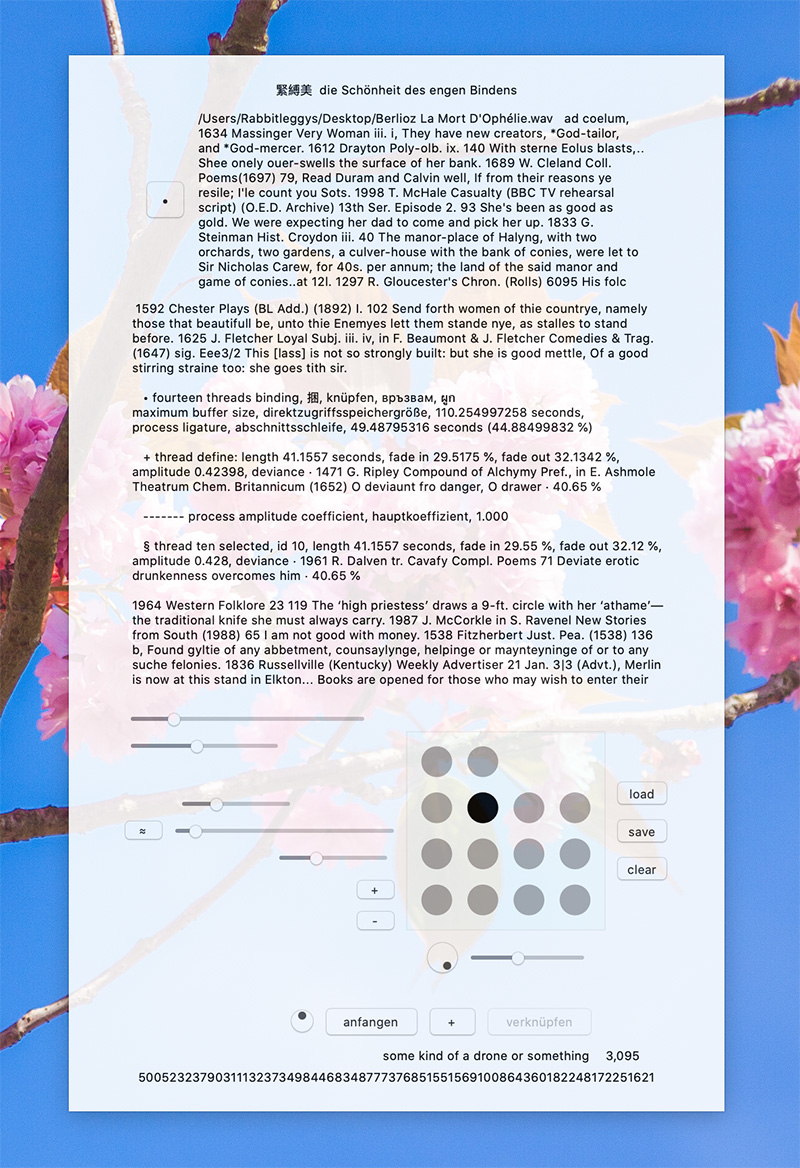

A:最初に開発した「Argeïphontes Lyre」(以下:AL)は、私のカルアーツ(カルフォルニア芸術大学の通称)の修了制作だった。「AL」は、トム・エルベ(註2)の下で学んだ結果生まれた。私が独自のオーディオ・フイルターの着想を得たのはアニメーションのクラスでのことだった。友人に、Blender(3DCG制作ソフトウェア)のアニメーション部分をプログラミングした人がいて、彼のアニメーションソフトはスイッチをオンにするとキャラクターが四方八方に飛び出てくるのだけど、そのソフトに触発されて「自分も同じことを音でやらなければ」と考えたんだ。そしてそれが結果として、“Eviscerator Reanimator”(「Argeïphontes Lyre」に包摂されているオーディオ・フィルターの一種)になった。いまの「AL」は、6ヴァージョン目です。それは、DSP・フィルター、ジェネレーター、オーデイオ、ヴィデオ、そしてテキスト合成の集合体のようなもので、私はそれをC言語、オブジェクティブC、C++で書いていて、再結合、変異、歪み、たたみ込み、対称性という概念を主体としている。最初のヴァージョンでは視覚情報の合成 ( 音声から映像への変換、映像の編集等々)を伴っていたが断念してしまった。直近ではカオス理論にハマっていて、どうやってそれを取り込もうか研究中。「AL」は私の庭のようなものです。私は庭仕事が好きで、雑草を抜いたり、収穫したり、新しいことを見つけたり、そのアイデアをまるで花のように育て……ときに、「AL」は道具として使える詩のようでもあります。ほとんどの私のアルバムで"AL”を使っています。「AL」は、僕のウェブサイトから無料でダウンロードできます。(註3)

■あなたが大学時代にトム・エルベに師事していたとは驚きです。私も“SoundHack"のいくつかのプラグインを使ったことがあります。

A:彼は大学院時代の恩師です。彼がカルアート時代に唯一(研究室で)指導した生徒が私です。彼はいま、カルフォルニア大学のサンディエゴ校にいますよ。そして大学時代の師は、ビル・ディクソンでした。彼のことは君も知っているだろう。フリー・ジャズの演奏家で……

■え! トランペッターのビル・ディクソンですか! セシル・テイラーとの共演盤を持っていますよ!

A:はい。私は彼の即興演奏のアンサンブルで、3年間演奏していました。話しは変わるけど、君のプロジェクト(註4)のために“緊縛美”というフィルターを書いたよ。オーディオストリームが縄や糸の束のように、ねじり合わさって結び目をつくるというイメージが“緊縛美”になったんだ。君に送ったオーディオ・ファイルの中で、そのフィルターを聴くことができると思う。

■はい、たしかに。原音にあまり干渉しない有機的なフィルターですね。この“緊縛美”について、もう少し説明してもらえますか? これも「Argeïphontes Lyre」から派生したフィルターの一種なのでしょうか?

A:そうです。「AL」のなかで試せますよ。女性の身体の周りに結び締め付けられたような縄のようなサウンドチャンネルという、ただの思いつきなんだけどね。

■あなたは開発したソフトウェアを無料でシェアされていますね。近年、音楽に限らず大手メーカーのソフトウェアやアプリケーションが軒並み月額制、サブスクリプション化されました。私的にはフリーソフトにはいまだ想像的で、なかには使い勝手すらも(有償ソフトよりも)良いものがあります。これはシステムの問題だけではないと思うのですが。

A:君の言いたいことはよくわかるよ……個人もしくは少人数で開発するフリーソフトにはたいがい、創造的なスピリットがある。お金や必要以上の意見は創造的な表現をブロックしがちだ。私はサブスクリプションのファンではない。だからPro Toolsを使うのをやめたんだ。

■そうした変遷を経て、あなたはいまやクラシックとなった名盤 『Spelle-wauerynsherde』(Boomkat Editions : BKEDIT015-COL)を生み出します。

これは本当に驚くべきアルバムです。一聴しただけでは制作プロセスがまったく推測できません。この作品が作られた経緯、制作過程を教えていただけますか?

A:『Spellewauerynsherde』は三つの言葉なんだ。つまり、Spell(呪文)、Wavering(揺らぎ)、Shard(破片)という。私は大学でラッキー・モスコヴィッツという作曲家、指揮者に学んだ。彼は、60年代後半にバックパックひとつでアイスランド中を旅しながら、失われゆくアートフォームであった哀歌の独唱などをアンペックス製のリールテープに次々とドキュメントしていった。彼は帰国後そのテープをクローゼットに片付けたまま忘れてしまった。それを、30年後に私が発見したんだけどテープの状態はとても酷かった。私はそれを慎重に修繕してハードディスクに保存し、ラッキー自身や学校の図書館、そして私自身用にコピーを作った。彼は悲劇的な人だった。酒の問題を抱え、私が大学を卒業した2年後に夭逝してしまった。このアルバムを作りはじめたのは彼が亡くなってまもなくの頃だった。

彼の収集した音を20分程度使って制作をし、1年後に作品は完成した。このアルバムをリリースしてくれるレーベルを数年、探して回ったけどなかなか見つからなかった。そんな折に突然、デヴィッド・シルヴィアンから彼がスタートする新レーベル〈Samadhisound〉から何かリリースしないかという手紙を受け取ったんだ。デヴィッドは、このアルバムを気に入ってくれて承諾してくれた。それからさらに18ヶ月かけて、ジャケットデザインを探し求めたが、ようやくLia Nalbantidouというフォトグラファーの写真を見つけ、アルバムは2014年にリリースされた。

このアルバムの技術的な点を説明しておくと、たいはんの楽曲は、“タイム・ドメイン・ミューテーション”および、“コンボリューション”(という技術で)構築されている。“ミューテーション”は、トム・エルベから学んだテクニックだ。私のコンボリューションは、トムの“SoundHack”に基づくものではあるけれど、タイム・ドメインの部品を追加した。このアルバムでは基になった音を再文脈化しているけれど、その音の本質にある有機性は保たれていると思う。その作業プロセスは、トラックのヴァリエーションをいくつか作って、それを数日間、再生し続けて自分の潜在意識に浸透させ……それから調和的な修正を加えるというものだった。

註1:DMCS(Deluxe Music Construction Set)は、86年に制作された初期の音楽制作ソフト。

(https://en.wikipedia.org/wiki/Deluxe_Music_Construction_Set)

註2:米国の電子音楽の重鎮でコンピューターミュージック会社”SoundHack”の代表。

註3:「Argeïphontes Lyre」は、下記リンクよりフリーダウンロード可。

https://www.akirarabelais.com/o/software/al.html

註4:アキラ・ラブレーと渡邊琢磨は“Soundtrack recomposed project”という企画でコラボレーションを行なっている。同作には(仏)のアーティト、 フェリシア・アトキンソンも参加している。7月下旬、渡邊主催レーベルより配信限定リリース予定。

コロナウィルスによって世界が激変しました。あなたの生活や表現にどのような影響を及ぼしましたか?(渡辺琢磨)

願わくば、人びとが少し内省的になってもらえたらと。これからどのように生きたいか、どういう影響を世界に与えているのかを考えてもらえたらと思います。(アキラ・ラブレー)

■ご友人の作曲家が収集したヒストリックな音とオープンリールが時代を越えてあなたの作品に生成変化したということでしょうか。あなたの作品はパーソナルでありつつ、出来事や他者との関わりから生まれた作品も多いような気がします。コラボレーションに関して考えをお聞かせください。とくにハロルド・バッドとの共作に関して個人的に興味があるのですが……

A:私にとってコラボレーションは常に難題です。自分のやり方がハードルを上げてしまうのです。去年リリースした『cxvi』(Boomkat Editions : BKEDIT018)ではコラボレーション作品に取り組みました。完成まで10年かかりましたが、結果には満足しています。ハロルド(バッド)は、素晴らしい人です。彼が自作の”Avalon Sutra”で作業をしていた時に、デヴィッド(シルヴィアン)が私たちを結びつけた。それで友達になりました。彼の場合一緒に作業するのはとても楽でしたよ。

■そういえば、私もデヴィッドを介してあなたとドイツでお会いしましたね。話しは変わりますが、コロナウィルスによって世界が激変しました。あなたの生活や表現にどのような影響を及ぼしましたか? また、こういった厳しい状況をどう捉えていますか? よろしければ教えてください。

A:パンデミックが表現にどのように影響するか説明するのは難しいですね。私はというと、作業する時間が増えました。願わくば、人びとが少し内省的になってもらえたらと。これからどのように生きたいか、どういう影響を世界に与えているのかを考えてもらえたらと思います。

■ありがとうございます。全米では、ジョージ・フロイドさんが白人警官によって殺害された事件を期に大規模なプロテストが起こっており、この抗議デモはいまや世界中に広がっています。あなたが住んでいるエリア(イリノイ州シカゴ)での状況を教えていただけますか。

A:私は、シカゴのダウンタウンから電車で北に一駅のところに住んでいるので、デモが自宅のあたりまで来ます。数千人のプロテストの参加者が通り過ぎていくのを見ました。私が目撃したデモはとても穏やかで、まるでパレードのようでした。残念なことに一部の地域はとても危険な状況で、ニュースでも見ましたが衝撃的でした。

■ドナルド・トランプは事件発生当初は傍観し、後に差別や暴力を煽るような発言をまたしてもツイッターやメディアで繰り返しています。このことは世界的に報道されています。

A:彼や彼の支持者が合衆国に対して行なってきたことは悲しく、恥だと感じています。意図的に無視することや、悪意のある不寛容を賞揚し正当化することは容認できません。

■日本ではアーティストやセレブリティーの政治発言は敬遠される傾向があります。これは米国の状況とは異なると思いますが、アーティストが政治に言及することについてどう思われますか。

A:思うに、私は誰からも学ぶことができる……キム・カーダシアン(※著名なモデル)から何か学べるだろうか? わかりません。アートとアーティストは同じではないということを憶えておくのは大事だと思う。ヒーローに実際会ってみるとたいてい、幻滅しますからね。

■あなたは過去に何度か日本を訪れていますね?

A:日本は好きです。素晴らしい瞬間の記憶がたくさん残っています……舞踏の先生と一緒に踊ったり、新宿で道に迷ったり、新幹線でコーヒーとカツサンドを食べたりしたこと。福岡の小さなレストランで友人と“タクシードライバー”の酒を飲んだこと、日本の風呂、東京でカラスと歌ったこと、誰もいない山形のホテルのバーでマンハッタンを飲みながら雪が降ってくるのを眺めたこと、神社で節分のキャンディーをキャッチしたこと。こうした瞬間、というより、やはり人なんですよ。

■その“タクシードライバー”のお酒のラベルは知人のアートディレクター、映画ライターの高橋ヨシキさんによるデザインですよ。

A:そうなのか!? ワオ、それは最高だね。

アキラ・ラブレーと音のやり取りをしていると──ピアノや弦の音が変調するように──生活時間は“歪み"、日常も“変異"していく一方、均質化された思考や審美性、価値観等は解体されていく。蝋燭の炎のように小さくゆらゆらと持続/変化する音が、現実を明るみに出していくような行程は「内」から「外」を求めつづけた暗澹たる日々の羅針盤のように作用した。パンデミック後、最初のメールではお互いの国のこと、見えている景色のこと、国政等々についてやり取りし、美味しいお茶の淹れ方を(何の脈絡も無く)教えていただいた。ソフトウェアやコードは書く人つくる人次第で、詩にもなるし、社会問題を提起することもできる。(ele-king booksから出版されている『ガール・コード』も是非ご参照ください。)私もC言語の勉強を再開しましたが……早くも挫折寸前です……。アキラ・ラブレーとの音の往来は、7月下旬リリース予定の染谷将太監督『まだここにいる』recomposed project に収蔵されています。詳細は適時こちらから(https://www.ecto.info/)

アキラ・ラブレー(Akira Rabelais)

テキサス南部で生まれ。作曲家、ソフトウエア設計者、著述家。ビル・ディクソンに作曲、および編曲を学び、カリフォルニア芸術大学では 電子音楽のリーダーであるモートン・スボトニックおよびトム・エルベに師事し修士を修める。幼少期、彼は農場を囲んでいた有刺鉄線を金属板に打ち付けることによって最初の楽器を作り出した。 その後、音や映像を巧みに歪めたりノイズ を加えるなどの操作ができる独自のソフトウェア「Argeïphontes Lyre」を開発。彼は自身のソフトウェアを書くことを詩を書くことになぞらえる。数あるフィルターは形骸化蘇生法、ダイナミックFM音源、時間領域 変異、そしてロブスターカドリールなど独特な言葉で綴られているように。

Akira Rabelais official https://www.akirarabelais.com/

bandcamp https://akirarabelais.bandcamp.com/