ジャズ、ロック、エレクトロニカ、クラシック、現代音楽、フランスやブラジルをはじめ世界各地の音楽など、多彩な音楽の要素をハイブリッドに融合し、映像性も豊かに展開する作曲家、三宅純の音楽は、ユニバーサルにしてパーソナル。聴き手の五感を刺激し、自由な想像の世界へと誘う。

80年代、10代で日野皓正に才能を見出され、USAボストンのバークリー音楽大学で学び、帰国後、ジャズ・トランペッターとして活動をはじめた三宅純は、既成のジャンルにとらわれず冒頭に記した多彩な音楽を飲み込んで、独自の音楽世界を築いてきた。この15年余りは、パリを拠点に活動し、映画、演劇、舞踏、CMの音楽なども手がけ、中でも舞踏家・振付家、故ピナ・バウシュのドキュメンタリー映画『ピナ/踊り続けるいのち』(ヴィム・ヴェンダース監)の音楽は名高い。

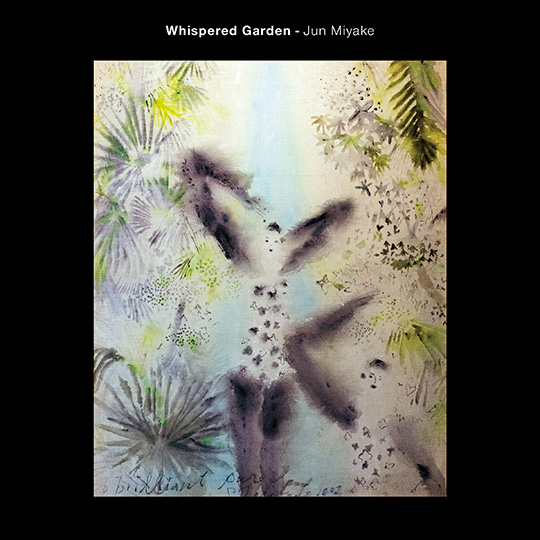

海外でも高い評価を得た三部作のアルバム『Lost Memory Theatre』(2013~2017年)に続き、2021年12月に発表したニュー・アルバムが『Whispered Garden』。東京、ヨーロッパ、南北アメリカで主にリモート録音をおこない、世界各国の多彩な歌手と演奏家が参加した新作について、話を聞いた。

「時間の流れる速さや順番が、訪れるたびに異なる庭園」というところに落とし込もうと思って。その庭園に行くと同じ曲が「あれ? この曲さっき別の人が歌っていなかったっけ? でも何かが違う」みたいになってるような。

■『Lost Memory Theatre』の三部作が完結して次のチャプター、この『Whispered Garden』の構想に着手したのはいつでしたか?

三宅純(以下JM):構想、コンセプトが先ではなく、2015年ぐらいから単発で思いついた曲を作っていったのですが、実はアルバム・タイトルが全然決まらなくて、ほぼ全曲、出揃った後に、これは何か庭園にまつわる作品なのかもしれないと気づいたんです。「ガーデン」という言葉が最初に出てきて、歌手のリサ・パピノーに「ガーデンを使ったタイトルを思いついたら全部教えて」と相談して、自分でもいっぱい提案して、結局5~60個は出たと思います。そうこうするうちに『トムは真夜中の庭で』という本のことを思い出して。小さい頃に読んだ本なのでディテールはあまり覚えてなかったんですけど、ウィキペディアで粗筋を読んだら、これはもしかしたらアルバムと同じ世界観かもと思ったんです。「ガーデン」という言葉をどこかから囁かれた気がしたので、『Whispered Garden』というタイトルにしました。

■このアルバムを最初に聴いたときに、三宅さんの脳内を旅行しているようなイメージが勝手に浮かんできました。いまうかがった、曲から作っていったというプロセスの影響があるんでしょうか。

JM:パンデミックをはさんだ、自分の環境も含めていろんなことがめまぐるしく変わっていった時期なので、脳内光景みたいなものが変わっていったのは確かだと思います。『トムは真夜中の庭で』の粗筋で僕がいちばん「あっ!」と思ったのは「時間の流れや速さや順番が訪れるたびに異なる庭園」というところで、それは僕が描きたかった、自分の中の世界と外の世界が交わるところでもある気がして。

■今回もいろんな国の、いろんな分野のミュージシャンが参加しています。中でも「おっ!」と思ったのが2曲に参加したジャズのレジェンド、デイヴ・リーブマンでした。彼との出会いからはじまる歴史を聞かせてください。

JM:最初に彼の音を聴いたのは高校生のときだったと思います。彼が入ったマイルス・デイヴィスのバンドや菊地雅章さんのユニットはじめ、いちばんよく聴いてたのは、エルヴィン・ジョーンズの『Live at the Lighthouse』、スティーヴ・グロスマンとの2サックスのバンドでした。その頃から、彼らのフレージングがいちばん好きで、僕もトランペットでああいうふうに吹きたいと思っていました。76年に18歳でニューヨークに行って日野皓正さんのお宅に2カ月ほど居候してた頃、日野さんがデイヴ・リーブマンのバンドのメンバーになり、彼のロフトでのリハーサルに連れてってくれたんです。そこで初めて間近で見て、リハーサルが終わった後、スティーヴ・グロスマンも遊びに来てセッションになり、2曲ぐらい参加させてもらったんです。太刀打ちできないなっていう印象しかなかったですけど。そこで初めて個人的な接点がありました。向こうは覚えてないですけどね、自分のところに1回来ただけの若造のことなんて。

日野(皓正)さんがデイヴ・リーブマンのバンドのメンバーになり、彼のロフトでのリハーサルに連れてってくれたんです。リハーサルが終わった後、スティーヴ・グロスマンも遊びに来てセッションになり。太刀打ちできないなっていう印象しかなかったですけど。

■今回、デイヴ・リーブマンとコンタクトをとったきっかけは?

JM:流れとしては本末転倒なのかもしれませんが、宮本大路というサックス奏者が亡くなってしまい(注:2016年、ガンで他界。享年59歳)、彼が生きてたら「じゃあここはちょっと、グロスマンとリーブマンを混ぜた感じで」とお願いしてたと思うのですが、いっそのこと一足飛びに本物まで行っちゃえ、というのが発想の原点です。

■アルバムにはいま話に出た宮本大路さんの演奏もあります。他にも、以前のアルバムの中で聴いていたような既視感をおぼえる瞬間が何度かあって、ベタな言い方ですが音楽にもサステナビリティがあるのかなあ、なんて感じてしまいました。

JM:サステナビリティ(笑)! 彼(宮本氏)の存在は自分の音楽にとってすごく大事で、作り込んだ青写真を混ぜ返してくれると言うか、裏を見せてくれるようなところがあって、曲を書いていると彼の演奏が聞こえてくることがあるんですね。でも新しい演奏をしてもらえないことになっちゃったので、過去に録りためたものから、いわゆるウィリアム・バロウズ的なカットアップで、嵌めていってるんです。なので既視感がそこから生まれるかもしれません。ただ “Progeny” は、2015年に録った未公開の曲です。他の人の演奏の中にも、以前の音源をまたもってきたものもあります。アート・リンゼイのノイズ・ギターとか。それなりに大変な作業なんですけどね、全部掘り起こして、ここならハマるかなあという試行錯誤……。

■“Undreamt Chapter” は2020年、TOKION(webカルチャーマガジン)の依頼で作った曲ですね。近年、大活躍のピアニスト、林正樹さんが参加していて、おそらく初共演だと思いますが、彼と知り合ったのはいつ頃ですか?

JM:僕の、めったにやらないライヴによく来てくれていることを大路くんに聞いてたんです。で彼が鬼怒無月さんとアコーディオンの佐藤芳明さんとやってるバンドでパリに来たときに紹介されたのが、10年くらい前でしょうか。その後、CMで演奏をお願いして以来、折に触れて参加していただいています。とても優秀な演奏家ですね。

■“Le Rêve de L’eau” で歌っているアルチュール・アッシュ。昔からいろんな関係があったと思いますが、今回の参加に至るストーリーを教えてください。

JM:アルチュールにとって、それが名誉かはわからないんですけど、この曲は最初、デヴィッド・シルヴィアンにお願いするつもりで、どんなコラボにするか、2ヶ月ほど往復書簡を続けていたんです。彼はクリエイションに関して本当に真摯で、過去の自分を再現したくないって思いが強くて、もしかしたら引退するかもってところから、「君とだったらやってみようかな」というところまでは揺り戻せたんです。でもこの曲を聞かせたら、「過去の自分が聞こえてくる」と言われて、それはそうかもなぁと、アラビック・レゲエのような曲も作ってみたのですが「それでもやっぱり歌うと自分になっちゃう」と。結局、今回のアルバム・リリースには間に合わないということになったんです。それでもこの曲は収録したかったので、事情は伏せてアルチュールに聞いてもらったところ、ぜひやりたいと言ってくれたんです。彼は表現も存在感も独特で素晴らしいですよね、音域によって声の響きが変わるのが興味深いです。

■“Time Song Time” を歌っているブロン・ティエメンは、初共演ですね?

JM:この曲はそもそもイメージとして、ギャヴィン・ブライアーズの “Jesus Blood Never Failed Me Yet” や、ハル・ウィルナーがプロデュースしたウィリアム・バロウズの “Falling in Love Again” といった酔いどれの雰囲気が欲しくて、このパンデミックの世へのララバイを作ってみたかったんですね。で、リサ・パピノーを通じて、彼女と同じバンドにいたことがあるブロン・ティエメンを知りました。彼は独特のライフスタイルで生きていて、曲の最後のほうで喋ってるところは自分で作った言語だったりして。不思議な才能なんですよ。

■ブラジルの音楽家では、前作に続いてブルーノ・カピナン、そしてヴィニシウス・カントゥアリアは久々の参加ですね。

JM:ヴィニシウスにはいままで、ギターでは何度か参加してもらってたんですが、歌ってもらったのは『Innocent Bossa in the mirror』(2000年)以来です。ヴィニシウスが歌った “Parece até Carnaval” と同じメロディーが、ブルーノの歌った最後の曲 “Arraiada” で、途中まで出てくるんですが、これは最初、ブルーノに作詞と歌を頼んだんです。ただ、大サビのメロディーに詞をつけられずに止まっちゃって、そのうちに彼がコロナにかかってしまいました。それをヴィニシウスに伝えたらすぐに歌詞を付けて歌ってくれたんです。しばらくしてブルーノから治ったという連絡が来たので、それならアレンジを変えて大サビ違いの曲も作ってみようと。ライナーノーツにも書いた「時間の流れる速さや順番が、訪れるたびに異なる庭園」というところに落とし込もうと思って。その庭園に行くと同じ曲が「あれ? この曲さっき別の人が歌っていなかったっけ? でも何かが違う」みたいになってるような。

究極的には時間を操作したい、支配したいっていうか。それはつまり過去と未来と現在の共存でもあり、それが混濁した世界でもあり。音楽にはそういう力があると思うので。

■三宅さんの音楽には、最初にお話しした脳内旅行の面と同時に、聴き手の僕たちに、個々の幼児体験だったり風景だったり、「あれ? これって……」というデジャ・ヴ現象を引き起こす力があると思います。

JM:それは僕にとっても嬉しいコメントです。究極的には時間を操作したい、支配したいっていうか。それはつまり過去と未来と現在の共存でもあり、それが混濁した世界でもあり。音楽にはそういう力があると思うので。

■作曲に関して、パンデミック以前と以降で変わったところ、違いなど、ご自身で感じられてますか?

JM:特にTOKIONの依頼で作った “Undreamt Chapter” は、打ち合わせが最初の緊急事態宣言の前夜、六本木だったんですよ。街も雰囲気が違っていて、これから何が起こるんだっていう緊迫感がすごかったですね。でも帰宅すると、窓から見える景色は全く平穏で、静と動のコントラストが面白くて、僕にとっては今回のパンデミックの象徴みたいなのがこの曲。これが分岐点でした。

■こんな時代ではありますが『Whispered Garden』をライヴで展開するとしたら、『Lost Memory Theatre』のライヴと編成などは変わりますか?

JM:近年やらせていただいたライヴは、いろんなものに対応できる編成だったので、あの16人編成を許していただける境遇であれば、このアルバムも再現できます。このアルバムは、パンデミック以降に書いた曲が9曲、それ以前の曲と、7/9ぐらいの割合ですね。

■2005年からパリを拠点に活動されてきて、いまはコロナ禍で長期間、日本におられますが、今後の活動拠点のプランは何かありますか?

JM:目下それが最大の悩みです。そうこうしているうちにヴィザが切れちゃったんですよ。苦労してスタジオを作りこんだ家も、再来年の2月か3月までしかいられないことになって。それと日本のインフラの整ったところに比べると、パリは熾烈な環境なんですよ。家の中で水害が起こるとか、郵便が届かないとか、暖房が止まるとか、ネットが来ないとか、あらゆることがなぜか週末に起こる。週末だと誰も修理に来てくれないんですよね。そこにもう一回、立ち向かえるかなっていう不安もあり、もうパリにも16年住んでいるから、ちょっとヴィジョンを変えたいなって気持ちも実はあるんです。じゃあどこか、というのがすごく難しくて、例えばイタリアなら、食事は美味しいし、暖かいところ、海がきれいなところもあるし、いいなあと思うんですけど、インフラ的にパリと変わらないし、言葉もわからないですからね。じゃあ英語圏となると、いまのところ40年ぶりにニューヨークっていうのが有力ではあるんですけど、ニューヨークもずいぶん変わったと聞くので、一回行ってみないとわからない。いろいろと逡巡してますが、まずはパリの家を整理しにいくのが先決かもしれません。

インタヴューの数日後、『Whispered Garden』リリース前夜祭と銘打って全曲を試聴しながら、ジャケットに作品を提供した画家、寺門孝之氏とトークするイヴェントが開催された。

興味深い裏話もたくさん聞けたが、ひとつだけ発言を引用しておきたい。『Whispered Garden』には、三宅純がばりばりのジャズ・トランペッターだった20歳前後の時期に作曲した “1979” があり、そこでは当時から敬愛していたデイヴ・リーブマンが演奏している。また、ニーノ・ロータやクルト・ワイル、そしてこのふたりへのトリビュート・アルバムをプロデュースし三宅純との交流も深かったハル・ウィルナーへのオマージュが感じられる曲もある、彼の個人史を垣間見ることができるアルバムとも言える。このことについて彼はこう語った。

「自分の好きなものを隠さない」

簡潔にして正直、そして見事な説得力! 年輪とキャリアを重ねた三宅純はいま、新たなチャプターを迎えている。そんな想いがした。

稀代の音楽家 “三宅純” が大作『Lost Memory Theatre』三部作完結から4年の歳月を経て導き出した最新作『Whispered Garden』発売&LP(2枚組)のリリースも決定!

[参加ミュージシャン]

デイヴ・リーブマン、リサ・パピノー、ヴィニシウス・カントゥアーリア、アルチュール・アッシュ、コスミック・ヴォイセズ・フロム・ブルガリア、ブルーノ・カピナン、ダファー・ユーセフ、アート・リンゼイ、ヴァンサン・セガール、クリストフ・クラヴェロ、コンスタンチェ・ルッツァーティ、宮本 大路、渡辺 等、山木 秀夫、伊丹 雅博、内田 麒麟、村田 陽一、勝沼 恭子 ほか

ご購入/ストリーミングはこちら

https://p-vine.lnk.to/aXoERz

アーティスト:三宅純

タイトル:Whispered Garden

発売日:【CD】2021年12月15日 / 【2LP】2022年5月11日

定価:【CD】¥3,300(税抜 ¥3,000) / 【2LP】¥6,600(税抜 ¥6,000)

品番:【CD】PCD18890 / 【2LP】PLP-7793/4

発売元:P-VINE

-収録曲-

【CD】

01.Untrodden Sphere

02.Hollow Bones

03.Counterflect

04.The Jamestown Bridge

05.Paradica

06.Farois Distantes

07.Undreamt Chapter

08.1979

09.Fluctations

10.Seshat

11.Parece até Carnaval

12.Progeny

13.Le Rêve de L’eau

14.Witness

15.Time Song Time

16.Arraiada

【LP】

SIDE A :M1-M4

SIDE B :M5-M8

SIDE C :M9-M12

SIDE D :M13-M16

三宅純official

https://www.junmiyake.com/

https://twitter.com/jun_miyake