前作でエヴァンゲリオンにインスパイされたアルバムを発表したミーモ・カーマが3枚目のアルバムを2月24日にリリースすると、レーベル〈プラネット・ミュー〉が発表した。先行シングル「Cloudscape 」はすでにリリースされており、ここ数年ものすごい勢いで再評価されているマックス・ツンドラがフィーチャーされている。アルバムのほうは、タイトルが『Loverboy』で、彼女が90年代に好きだったエレクトロニック・ミュージック(トランス、ジャングル、IDMなど)が集約されている。レーベルによればここには「過去や新しい友人から、Autechre、A Guy Called Gerald、Orbital、Shitmatなど、長年に渡ってMeemo Commaのサウンドを変化させてきたアーティストからの影響が散りばめられている」。

レーベルではすでに予約を開始中。

「Nothingã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®

音楽を愛したことでも知られる19世紀のドイツの哲学者アルトゥール・ショーペンハウアーは、譜面のなかにダ・カーポ記号がある意味について独自の解釈をしている。すなわち、もういちど最初から繰り返すということは、音楽に込められたものは一回聴いただけでは理解できないほど深いからだと。これが言葉表現の場合、ダ・カーポされたらゲンナリすること請け合いだ(たとえばここにD.C.があったら、読者はこの文章を見捨てるに違いない)。音楽は繰り返し聴かれることを歓迎するし、なんどもダ・カーポして聴かなければわからない音楽もある。そう、ジョン・ケイルの新作『マーシー』のように。

今年81歳になるロック界のレジェンドの説明をここでする必要はなかろう。ジョン・ケイルは故郷ウェールズを離れロンドン大学に進学し、そしてアメリカに渡ると60年代のクラシック音楽界における若い世代による革命──実験音楽ないしはミニマル・ミュージックないしはドローン──と出会う。それらをケイルがロックに持ち込んだことでロックはサウンド面において飛躍を成し遂げ可能性をモノにした。彼はヴェルヴェッツの音楽監督であったばかりか、プロデューサーとしてもソロ・アーティストとしても、すでにいくつもの名作を(わりといい歳になってからも)残している。巨匠もいいところというか、ロック界の生きるオルタナ史みたいな人である。

何年か前、あれはちょうどブレイディみかこ氏の授賞式があった晩のこと、青山のブルーノートでジョン・ケイルのライヴを見た。ギターを弾いて歌うステージのジョン・ケイルは若々しく、シンプルに再現された彼の名曲の数々にオーディエンスは酔った。ケイルのソロ作を聴き入った過去をお持ちの方ならわかるように、彼にはまず、それが彼だとすぐにわかるあの渋い声がある。その魅力的な声が、この新作『マーシー』ではエフェクトがかけられ茫漠とし、靄にかかっているごとしなのだ。ひと昔前のチルウェイヴやドリーム・ポップのように。

今作『マーシー』におけるトピックとしてまずあるのは、若手(あくまでケイルから見た場合の若手だが)インディ系アーティストたちとエレクトロニック・ミュージック界のレフトフィールドにいるふたりとのコラボである。80歳になっても好奇心や冒険心を失わず、面白いことをやっている若い世代(あくまでケイルから見た場合だが)に自らアプローチする。プライドだってあるし、だれにもできることではない。今作のゲスト陣のなかにローレル・ヘイローとアクトレスの名を見たとき、さすがジョン・ケイルは何がいいのかわかってらっしゃると感服したものだった。彼らとの共作はアルバムの最初の2曲に配置されている。当たり前だが、期待は否応なしに高まる。

しかしながら、アルバムのオープナーであるヘイローとの表題曲“Mercy”は、苦しみに身悶えする、装飾過剰でもったいぶった葬送曲にしか思えなかった。巨匠を前に恐縮してしまったのか、そもそもヘイローはこの曲のどこにいるのだろうかと、これがぼくの第一印象だ。続くアクトレスが参加した“Marilyn Monroe's Legs(マリリン・モンローの足)”にしてもそうだ。不明瞭なケイルのかったるい歌が全体を包みこんでしまい、ビートはあるが、変則エレクトロニクスの旗手は曲の影のなかに潜んでしまっている。曲の輪郭がはっきりしはじめるのは3曲目の“Noise of You”からで、それでも後半のコッテリした弦楽合奏がぼくにはきつい。よく言えば重厚で、悪く言えば音の隙間、静寂や間というものがないのだ。ジャズ・ピアノにはじまる“Story of Blood”では、SSWのワイズ・ブラッドをフィーチャーしながら多少の抑揚感をこのアルバムで初めてみせている。この曲にはケイルらしい、魅力的な良いメロディがあるにはあるのだが、声は依然としておぼろげなまま……。

かつてのコラボレーター、イーノの評伝によると、ケイルは(共作した当時は完璧なノンポリの政治嫌いだったイーノと違って)すべての新聞に目を通すほどの人だったそうだ。『ガーディアン』に掲載された今作に関してのインタヴューによれば、ケイルはいま「人類はレンガの壁にぶつかった」という認識を持っている。ぼくは『マーシー』の、ぼくには忍耐(と繰り返し)を要したアルバムの冒頭を聴きながら、彼がかつて手がけた傑作のひとつ、ニコの『ザ・マーブル・インデックス』を思い出すにいたった。いや、これはじつは、昨年うちから日本版を刊行したマーク・フィッシャーの『奇妙なものとぞっとするもの』のなかに出てくる作品だったので、ぼくは数十年ぶりに聴いたばかりだったのだ。ニコの件のアルバムは、ケイルの編曲によって彼女の荒廃した内面を残酷なまでに描いた傑作だが、あのときのケイルと今作はどこか繋がっている。言うなれば果てしなく暗い夜が続くという、それは暗澹たる今日の世界(そしてヨーロッパの衰退)のメタファーであり、また、ひょっとしたら彼の内面の荒れ地にも関わっているかもしれない。過ぎ去った日々への言及のほとんどは、このアルバムにおいては苦々しいものとして繰り返されている。

アルバムは中盤からケイル節とも言える、多少のメリハリをもたせているが、陰鬱さが消えることはない。ケイルが描こうとする鬱々とした世界のあたかも一部となっているかのようなゲスト陣のなかで、アニマル・コレクティヴが異質な存在としてアルバムに面白い効果を与えているのは予想外だった。21世紀サイケデリックの使徒たるアニマル・コレクティヴがここにいるのは、ヴェルヴェッツとビーチ・ボーイズが同じステージにいるようなもので……というのは言い過ぎだが、とにかく意表を突いている。

アニマル・コレクティヴによってスイッチが入ったのか、アルバム後半は前半にくらべるとずいぶん入りやすい。あれだけヒップホップ(とくにドクター・ドレ)を評価してきたのに関わらず、そのスジのゲストがいないのは残念な話ではあるのだが、ある意味もっとも意外なゲスト、ハウス・プロデューサーのセヴン・デイヴィス・ジュニアが参加した2曲“Night Crawling” と“Not The End Of The World” では、いまどきの音楽に相応しく音数は削ぎ落とされ、ファンクのリズムが刻まれている。しかも後者の曲でサウンド・エフェクトを担当しているのは、LAビート・シーンから登場したトキモンスタだったりする。

“mercy” とは神からの慈悲を意味する宗教的な言葉だが、宗教は関係ないと『ガーディアン』の取材でジョン・ケイルは言う。そうはいえこの御仁は “Story of Blood” のMVで神父めいた衣装で登場しているから、じつに紛らわしい。そのタイトル曲の通りに、祈りはこのアルバムのエッセンスのひとつだ。「慈悲を、慈悲を、慈悲を私に」とケイルは何度も歌っている。「寒い、寒い、寒い、命あってのもの、いや、命なんてどうでもいい」

音楽にダ・カーポは必要である。坂本龍一の『12』だって、半年ぐらい聴いたうえで書くべきなのだろう。だからケイルの『マーシー』も、なんども聴いているうちに、装飾的で、朧朧たるアルバム冒頭の全体像も少しは見えてきた。思うに、とにかくこの老音楽家は、現世を、ヨーロッパの没落を、とことん憂いているのだ。重厚な演奏の楽曲の魅力もその抑えがたい切なさにあるのだろうし、ヘイローやアクトレス、あるいはセヴン・デイヴィス・ジュニアらが果たした役割も、その重さにケイルとは別種のセンスによって変化を与え、多少は和らげることにあるのかもしれない。ことに涙とは無縁のアクトレスのエレクトロニクスは、彼の個性を活かしきれているとは言いがたいが、多少は効果的だった。

とはいえ、降りしきる雨の暗い空の下がこれほど似合う音楽もない。だが、ケイルの情熱が向かう先がそのさらに向こう側にあることは、たしかなのだ。

ロックが培ってきた実験精神と、ゴスペルやR&Bといったブラック・ミュージックが育んできた大衆性、その最良の結合──エディンバラの3人組、全員がヴォーカルをとるヤング・ファーザーズの魅力といえばそれに尽きる。ソウルを愛する文化がアメリカ以上に深く根づいている、イギリスだからこそ出てくる音楽だろう。

2010年代前半、LAの〈Anticon〉から浮上しエクスペリメンタルなヒップホップ・サウンドを展開していた彼らは、ファースト『デッド』(2014)でマーキュリー・プライズを受賞するとヒップホップ色を薄め、徐々にポップな要素を増大させていった。クラウトロックの冒険心をとりいれたセカンド『白人も黒人だ』(2015)やその延長線上にあるサード『ココア・シュガー』(2018)も、実験的でありながら親しみやすいコーラスを持ちあわせた、広く門戸の開かれた作品だった。

はたして5年ぶり4枚めの新作『ヘヴィ・ヘヴィ』は、その重々しいタイトルとは裏腹に、かつてないキャッチーさを携えている。ノイズがだいぶ控えめになったことに驚くファンもいるかもしれない。出だしの “Rice” からして祝祭感満載で、ネオリベ社会を風刺したかのようなリリックの “I Saw” にそのアンサー “Drum” と、アルバムはどんどん疾走感を増していく。注目すべきはやはりゴスペル的な要素の前景化だろう。オルガンが教会を想起させる4曲目 “Tell Somebody” でその聖性は最初のピークを迎える。各曲で重ねられるコーラスはまるで、あなたがけしてひとりではないことを強調しているかのようだ。なぜ彼らは今回、ゴスペルやソウルの部分を最大限に押し広げたのだろうか。

セカンドのタイトル『白人も黒人だ』によくあらわれていたように、ヤング・ファーザーズは聴き手に「どういうこと?」と立ちどまって考える機会を与えることを忘れない。「賛成する意見もあれば反対な意見もある。そして、みんなこのタイトルについて考えていた。〔……〕そういう作用を引き起こしたかった」のだと、メンバーのグレアム・ヘイスティングスは同作について語っている(紙版『ele-king vol.16』、2015年)。もしヤング・ファーザーズの音楽が難解なだけの代物だったら、そんな現象は起こらなかっただろう。リスナーと身近な人びととの会話を刺戟することができるからこそ、彼らはポップであることにこだわるのだ。「5時半に仕事を終え、運転して帰宅途中の人たち」のために音楽をつくっているという彼らの瞳には、つねに生身の人間、生活する人間が映っている。

新作のテーマはずばりコミュニティだ。というとなにか志を同じくする集団のようなものを思い浮かべてしまうかもしれないけれど、難しく考える必要はない。ようは近しいだれかと一緒にいることである。アルバムには、ネイティヴ・アメリカンの戦士の名を掲げた曲がある。彼はコミュニティのために戦った勇者だった。今回取材に応じてくれたアロイシャス・マサコイは、そのじつにソウルフルな賛歌 “Geronimo” について「人間関係のなかで、自分ができること、自分の役割を全うしたい。ぼくはそのために生きているし、そのために生まれてきた」とまで言ってのける。

ひとはひとりで生きているわけではない。パンデミックを経てヤング・ファーザーズは、あらためてわれわれにその事実に目を向けさせようとしているのかもしれない。そもそも「ヤング・ファーザーズ」なる気どらないバンド名からして、メンバー全員が父とおなじ名前だからという理由でつけられたものだった。身近な人びととのつながりこそ、彼らの出発点だったのだ。

けして軽くはないテーマを忍ばせ、ときにはメランコリックなことばを紡ぎながらも、最終的には歓喜と祝祭に満ちたこのアルバムは、たとえば満員電車で無言でひとを押しのけたり舌打ちしたり、泣く赤子をあやす親にキレちらかしたりするのがあたりまえのここ日本においてこそ、もっとも聴かれるべき音楽ではないだろうか。

母親のためにスーパーに行って食材を買わなきゃいけないし、姪っ子や甥っ子の学校の送り迎えだってしなくちゃいけない。〔……〕自分のまわりのひとに尽くせないひとが、社会を変えられるはずがないと思うから。

■エディンバラはパンデミックのあいだどのようなムードだったのですか? やはり外出するひとがいない時期が長く続いたのでしょうか?

アロイシャス・マサコイ(Alloysious Massaquoi、以下AM):そうだね。街はかなり人出も少なくて静かな感じだったね。でも、報道されるような大袈裟な感じではなかったよ。実際には出歩いているひともいたし、仕事をしているひともいたし。テレビで観るような感じではなかったと思う。ぼくも外の空気を吸いに散歩に出かけたりしていたけど、出歩いているひとも結構いたね。

■いまは完全にもとどおりという感じですか?

AM:そうだね。もとどおりになってけっこう経っているかな。前と同じようにコミュニケーションがとれるようになったよ。

■前作から5年ぶりのアルバムですが、この5年でブレグジットやパンデミック、ウクライナの侵略などがあり世界は大きく変わりました。あなたたち自身はどこか変わりましたか?

AM:社会はつねに変化を続けているからね。それは世界という大きな枠ではなくても、個人個人の人生にとっても同じことだと思うんだ。自分とひととの関係性やリレーションシップも変化を重ねていくものだから。関係性がより強まったり、深まったり、ときには失ってしまったり、終わってしまったり。自分のなかで折り合いをつけて進んでいくしかないんだよ。若いときはその関係性のなかから自分が欲しいものを得ればいいし、歳を重ねるごとにひととの関係性に求めるものは変わってくると思う。家族にせよ友人にせよ、その関係性の上に築かれたものは強度や深度を増していくんだ。とにかくいろいろな変化を経験しながら進んでいく。それが人生だと思うから。

■社会的な問題などがあなたの考え方に影響をもたらすことはあるのでしょうか?

AM:それはあると思うね。もちろん、メディアで報道されていることについては自分の恋人や友人と議論することもあるし、会話のなかにも出てくるし。でも、たいせつなことは自分がいまいる場所、やるべきこと、やっていることに向き合うことだと思うんだ。社会でどんなことが起こっていても家賃は払わなくちゃいけないし、家のローンは払わなくちゃいけないし、光熱費だって払わなくちゃならない。母親のためにスーパーに行って食材を買わなきゃいけないし、姪っ子や甥っ子の学校の送り迎えだってしなくちゃいけない。自分がすべきことがあるから、まずはそれに責任を持たなくちゃ。社会の問題についてぼくたちができることは限られているし。もちろん抗議デモに参加して、自分の意思を表明することなんかはできるから、自分にできる範囲でやればいいんだよ。コントロールできない問題だからと諦める必要もないけれど、自分のすべきことを放り出してまでやるのはちがうと思うな。まずは自分にできることからやるべきだよ。自分のまわりのひとに尽くせないひとが、社会を変えられるはずがないと思うから。それができて初めて、もっと大きなことに目を向けるべきなんじゃないのかな。先人たちもずっとそうやって乗り越えてきたはずだよ。今回のことが最後の戦争ではないし、これからも国同士の諍いや戦争は繰り返されて、終わりが来ることはけしてないんだから。自分にできることをやるだけさ。

■まずは自分のまわりのひとを幸せにしなければということですね。

AM:そのとおりだよ。

photo by Fiona Garden

全体をとおしてぼくたちが表現したかったことは、コミュニティの雰囲気や共同体の持つ様相といったものなんだ。みんながユニゾンで歌ったり、レイヤーを重ねていくところに、そうしたものの要素が込められていると思う。

■ところでこの5年間に、好きな音楽の種類に変化はありましたか?

AM:どうだろう。パンデミックの時期は、むかし聴いていた音楽をよく聴き直していたような気がするな。子どものころに聴いていた曲とか。自分にとって忘れられないような出来事があったころに聴いていた曲を思い出したりしていたよ。当時好きだった曲ということではなくて、けしてその曲が気に入っていたわけじゃなくても、自分にとって人生の転機になるようなころの思い出と、そのころ聴いていた曲が結びついているような感じなんだ。その出来事のBGMになっているというか。もちろん、強烈に覚えているのは出来事のほうなんだけど、その曲を聴くと、当時のシチュエーションが鮮明に思い出される感じだね。そういう曲をよく聴いていた気がするよ。

■たとえばどんな出来事と、それに結びつく曲を聴いていましたか。

AM:鮮明に覚えているのは、ぼくがほんとうに小さいころ、難民として母とふたりの姉妹と一緒にアフリカからスコットランドに移住したときのことだね。4歳か、4歳半くらいのころだけど。アフリカにいたころ……それこそ1歳かそれくらいだったと思うけど、母がよくマキシ・プリーストの “Wild World” をかけていて、そのメロディを覚えていたんだね。スコットランドに移ってから、地球の環境問題なんかがとりざたされるときにその曲が話題にのぼっていたりして、ふとこの曲がぼくの頭のなかに響いたんだ。もちろん、誰のなんという曲かは知らなかったよ。それで、7歳か8歳のころに、母に「こういうメロディの曲を覚えてるんだけど……」って歌って聴かせたんだよね。そうしたら母が「ああ、それはマキシ・プリーストよ」って教えてくれて。あの曲を聴くと、幼いころに嗅いだ匂いとか、スコットランドに移住してきたときのこととかを思い出すんだ。2015年に、祖父や叔母、いとこたちに会うために、ぼくは母を連れてガーナに里帰りしたんだ。ガーナの空港に降り立って空気の匂いを嗅いだとき、あの曲が頭のなかに流れてきた。母が大音量で聴いていたあの曲が、ぼくを当時の思い出のなかに連れ戻したんだ。

■すごくよくわかります。匂いと音楽は密接に記憶と結びついていますよね。ところで、5年前の『Cocoa Sugar』リリース後の話ですが、ドイツのフェスティヴァルがあなたたちの出演をとり消す事件がありましたよね。彼らはイスラエル大使館とパートナーシップを結んでいて、あなたたちが反イスラエルのボイコット運動「BDS」を支持していたことが理由でした。サーストン・ムーアやブライアン・イーノはそんなあなたたちを支持しました。以降もそれに似た、許せないことだったり、コミットできない出来事を経験することはありましたか?

AM:すごく単純にあそこでは演奏したくない、って思っただけなんだ(笑)。フェスティヴァル自体にはなにも思うところはなかったんだよ。彼らはアーティストを集めて、ぼくたちが演奏できる環境を最大限に整えてくれていただけだから。たんに演奏したくないという気持ちの問題だったんだけど、イーノやそういうひとたちがそれを支持してくれて。そのあとどんどん話が大きくなっちゃって、「あのフェスティヴァルのオーガナイザーはテロリスト・グループだ。テロを企てようとしている」という話にまで飛躍してしまったんだ。でもそれはおかしな話で、オーガナイザーのほとんどがユダヤ人だったんだから、そんなわけはないよね。「オーガナイザーの一部が、いろいろなアーティストとメールなどで密談を交わしていた」とかなんとか。それで数年後にドイツのマスコミが当時のことを訊いてきたとき、ちゃんと事情を説明したよ。出演をとりやめたのは、とても単純明快な話だということをね。それで、たったそれだけの話だった、ということをようやく理解してもらえたんだ。ぼくたちは人種もさまざまなグループだし、単純にコミュニティをサポートしたいと考えているから、特定の人種を攻撃するのではなく、互いに助け合うことを望んでいるんだ。逆にいえば、特定の人種だけを守って、他を排除するような活動については容認できないというスタンスをとっている。同意できない主張を掲げている団体とは関係を持ちたくないという、すごくシンプルな理由だよ、その前にも同じようなことがあって。

ぼくたちは2014年にマーキュリー・ミュージック・アウォードを受賞したんだけど。これはアニメーションなども含めたクリエイティヴな活動に贈られる、イギリスではとても権威のある賞なんだ。ぼくたちは受賞することができたけど、そのときに「ぼくたちのことは右寄りのメディアには書いてほしくない」って明言したんだよね。ぼくたちのことはとりあげてくれなくて結構、ってね。頭にくるのが、タブロイド紙とかそういうメディアにはぼくたちのことは書いてほしくないのに、書いてほしくないと言っていると書き立てるわけだよ(笑)。ぼくたちには、ぼくたちのことを書いてくれるメディアを選ぶ権利があるはずなのに、実際は嫌だと思うメディアのほうが、「嫌がっている」ということを格好の材料にして書くというね。いろいろな考え方を持つ、すべてのひとに満足してもらうことは不可能だから、結局はぼくたちが銃を鞘に収めるしかなかった。受けいれたわけではけしてないけど、彼らを喜ばせてやる義理もないしね。そういうことはこれからもあるんだろうなとは思うけど、それでも自分たちの主張を持つことや、自分たちの考えをちゃんと表明していくことには、ネガティヴな面よりポジティヴな面のほうがずっと多いと思うから。ある程度の状況は受けいれるしかないよね。理解してもらえなかったり、ぼくたちとの会話が対立の火種になってしまったりすることはある程度覚悟しておかないと。ぼくたちのこれまでの作品を聴いてもらえればわかるとは思うんだけど。

■そういうひとたちに限って、あなたたちの音楽を聴いていなかったりしますよね。あなたたちの音楽を聴けば、どんなことを考えていて、なにを否としているかは一目瞭然だと思うのですが。

AM:そのとおりだよ。そうなんだ。そこがいらつくけど、まあ、仕方ないね。

[[SplitPage]]たいせつなのは自分を取り巻く共同体と綿密な関係を築くことや、ひととつながることだと思う。そうしたもののたいせつさをぼくたちは繰り返し音楽をとおして伝えようとしているんだ。

■では、少し新作の話を聞かせてください。“I Saw” が公開されたとき、バンドの声明には「なにもかもがうまく行かないことをエスタブリッシュメントと移民のせいにするパンフレット」「長らく死んでいた帝国の悪臭」といった表現が用いられていました。この曲の主人公はなかなか怖いことを言っていますが、彼はなにを恐れているのでしょう?

AM:「チェンジ(変化)」だね。変化や力関係を自分でコントロールするには、自分とはちがう考えのひとたちとおなじ土俵で闘わなければならないからね。

■“I Saw” の主人公は「俺は勝ちたい」と歌っていますが、次の曲 “Drum” では「だれもが勝者になる必要はない」と歌われています。これはストーリーになっているのでしょうか?

AM:そうだね。勝ちたいと思う権利はあるけど、思うからといって実際に勝てるとは限らないから(笑)。世界のあり方にたいする理想は掲げていても、現実に直面して打ち砕かれてしまうこともある。そういう二面性を描いているんだ。なにを思おうが、なにを言おうがそれは自由だけど、♪You Can’t Always Get What You Want (※ザ・ローリング・ストーンズの曲)だよ(笑)。

■(笑)。続く “Geronimo” とは、あの有名なネイティヴ・アメリカンの戦士のことでしょうか?

AM:彼をベースにしているけど、彼自身というよりはむしろ彼のアティテュードについて歌っているんだ。敵と対峙する戦士の姿、銃口をつねに構えている姿勢、物事を判断し決断する力、アクションを起こす行動力といったものだね。飛び乗ったり飛び降りたり、自分の人生は自分でコントロールするというアティテュードそのもののことだよ。ネイティヴ・アメリカンの戦士として、植民地化や奴隷化の危機に晒された自分のコミュニティのために彼がしたことは小さなことかもしれないけど、すごいことだと思うから。自分たちもそうありたい、自分の居場所にとって、良き兄弟であり、父親であり、息子であり、伯父でありたい、何か決断を下さなければいけないときは、正しく行動したい。自分が愛する女性に喜びを与えられる存在になりたい。ともにいい時間を過ごしたい。人間関係のなかで、自分ができること、自分の役割を全うしたい。ぼくはそのために生きているし、そのために生まれてきたと思うから。そうした思いが地脈に流れている曲なんだ。

■ヤング・ファーザーズの音楽には実験的な要素とポップな要素が同居しています。今回は以前のクラウトロック的な試みとは異なり、ストレートなポップネスが大きく出ていて、全体的にコーラスなどがゴスペル的な雰囲気を演出しています。このサウンドには自然に行きついたのでしょうか?

AM:そう思う。全体をとおしてぼくたちが表現したかったことは、コミュニティの雰囲気や共同体の持つ様相といったものなんだ。みんながユニゾンで歌ったり、レイヤーを重ねていくところに、そうしたものの要素が込められていると思う。どんどん要素を重ねて重ねて、極限まで重ねていった感じだね。ポップ・ミュージックのフォーマットでは、通常は多くの要素を削ぎ落としていくものだけど、今回のぼくたちは重ねて重ねて、とても密度の高いレイヤーに仕上げていったんだ。そこには再評価すべきものやサブカルチャー的な要素も含まれていると思うんだけど、ぼくたちがこのアルバムで描きたかったことは、世界で起こっていることや環境問題について、個人としてできること、それと共同体としてできることだと言えるだろうね。それに、コミュニティの感覚……個人個人のちがいをすべて包みこむような共同体。すべてのひとが自分らしくあることのできる共同体を表現したかった。これを聴いたひとが、最終的にはヒューマニティについて考えてくれたら嬉しいね。人間のあり方や、互いを認め合う寛容性のようなものに行きついてくれたら嬉しいとぼく個人は思っているんだ。

■実際、ヤング・ファーザーズの音楽にはつねに喜びや祝祭性、楽しむことがあります。それを忘れないのはなぜですか?

AM:それはやっぱり、ぼくたちの音楽がヒューマニティ、人類のあり方や人間関係、ひとの情について歌っているからだろうね。ぼくたちは難しい局面や辛い経験もしていかなければいけない。でも、それは笑うことを忘れるという意味でも、人生をエンジョイできないという意味でも、人生の楽しみを知ることができないという意味でもないと思うんだ。さまざまな困難にぶち当たって、痛みやトラウマを感じてしまうかもしれないけど、それでも楽しむことはできるし、いい時間を過ごすこともできるんだ。人生のなかで、ときにはなにか乗り越えなければいけないこともあると思うけど、そんなときはひとと会話を交わしたり、どこかに出かけたり、散歩をして気分転換したりすることもできると思うしね。それが人生そのものだからさ。そうしたなかで、やっぱりたいせつなのは自分を取り巻く共同体と綿密な関係を築くことや、ひととつながることだと思う。そうしたもののたいせつさをぼくたちは繰り返し音楽をとおして伝えようとしているんだ。

■8曲目の “Sink Or Swim” は疾走感のある曲ですが、「現状に泣きわめいても仕方がない そんなに深刻になる必要はない」というフレーズがまさに現代だからこそ重要に思えますよね。

AM:そのとおりだよ。もちろん、このフレーズで歌われているような心境に至るまでは、多くのことを乗り越えなければならないと思うし、だからこそ一度沈んでみる必要もあると思うんだ。深淵まで深く深く潜っていくことで、ことの真相を垣間見ることができるかもしれないし、そこをうまく泳ぎ切ることができたら、反対側の光のある方向から抜け出すことができるかもしれないから。もちろん、あえて自分から深みにはまっていく必要はないのかもしれない。表面を上手に泳いでいけばしのげることもあるからね。でも、深い場所に行けば行くほど見えてくることもあるし。深みを知ることで心が軽くなることもあるだろう。この曲で言いたかったことは、その決断は自分で下せるということさ。自分の人生の主人は自分だし、舵取りも自分自身なんだからね。

■そのことばにすごく勇気づけられます。あなたたち自身はついつい暗く悲観的になってしまうことはありますか?

AM:もちろん、そういう悲観的な精神状態というのも、楽観的な考え方の一部を構成していると思うから。ある状況下において、自ら決断を下すということは、その決断に責任を持たなければならないということだからね。ぼくたちの決断は、これまでの人生で経験したことに基づいているけど、そのことに責任を持つ必要があるし、自分自身にたいしても責任を持つ必要があるから。それにもちろん、自分と関わるすべてのひとたちにたいする責任もあると思うしね。自分が選んだことや決めたこと、それに自分がやったことの責任をほかのだれかに押しつけるようなことはしたくない。よりいい人生を送って、より大きな成功を収めるためには、自分ですべてのことに責任を持つことがたいせつだし、そのためには自分自身を律することもたいせつだと思うんだ。ジムでからだを鍛えるのでもいいし、ランニングをするのでもいいし、歩くのでもいいし、サイクリングでもいいし、本を読むことでも、なにかを書くことでもいい。自分の精神状態を健康に保つことがとても大事なんじゃないかと思うな。それが自分らしくあるための、責任のひとつでもあると思うよ。

■あなた自身は、具体的にどうやって精神状態を保っているんですか?

AM:ぼく個人としてはジムでからだを鍛えるのが性に合っていると思うね。それと、家族と会話を交わすこと。理解してもらおう、賛成してもらおうと思って話をするわけじゃないけど、自分の考えをひとに話して意見を交わすことで、明確になることもたくさんあるからさ。散らかっていたものをまとめるのに役立つし、それもぼくらしくあるために責任を持つべきことのひとつだね。あとは、エクササイズをするのも好きだよ。頭がスッキリして物事を明確に考えられるようになるからね。とにかく、自分を心身ともに健康に保つことが大切だと思う。ライスをたくさん食べるでもいいし(笑)。

繊細であれ、ということさ。「傷つきやすさ」を弱点ととらえるひとも多いけど、ぼくは逆に強みになるんじゃないかと思っていて。傷つくということは、いろいろなことにたいしてオープンである、ということでもあると思うんだよね。

■わかりました。最後の曲 “Be Your Lady” には「俺はお前の女になりたいんだ 俺が男だということを忘れて」という一節があります。これは近年のジェンダーの議論やアイデンティティの問題を踏まえているのでしょうか?

AM:そうとらえることもできるよね。この曲で描きたかったたいせつなことは、「繊細でいること」なんだ。繊細であれ、ということさ。「傷つきやすさ」を弱点ととらえるひとも多いけど、ぼくは逆に強みになるんじゃないかと思っていて。傷つくということは、いろいろなことにたいしてオープンである、ということでもあると思うんだよね。傷ついたり、精神的に落ちこんだり、なんとかそれを乗り切ることで強くなっていけるんだから。胸の痛みや悲痛な思いを経験するということは、そのひとがあらゆるものにたいして繊細で、感受性が豊かだということだ。テレビを観ていたって、本を読んでいたってなにかを感じることのできる感情の豊かさというものは、さまざまなことにたいしてオープンで受け入れる姿勢ができているということ。世のなかには男性的、女性的という感覚が存在していて、男らしくあることと繊細でいることは対極にあるように捉えられがちだけど、そうじゃない。そういう既成概念を取り払うべきだという思いもそこにはあるのさ。

■たしかに、傷つきやすくて繊細、というのは弱点のように感じてしまいますが、その考え方は興味深いですね。

AM:そうなんだよ。けして弱点じゃないんだ。なににたいしても感受性豊かに、オープンな気持ちで受けいれられるということだし、行間を読む力も空間把握能力もあるというだと思うんだよね。そこにある空気やエネルギーの流れも読みとることができる。そういうことができるひとはとても繊細だし、それは大きな強みだと思うんだ。

■それが最後にカネの話で終わるのが印象に残りました。これは皮肉ですよね?

AM:そうかもしれないね(笑)。

■全体をとおして、サウンド的には祝祭感のあるアルバムだと思うのですが、タイトルに『Heavy Heavy』とつけたのはなぜですか?

AM:これは、ぼくたちがレコーディングに際して踏んだプロセスに関係しているんだ。今回のアルバム作りは、すべて自分たちで手掛けたから、他のどの作品よりも時間が掛かったんだけど。外部のプロデューサーに参加して貰うこともなかったし、全部自分たちだけで作ったんだ。だから、自分たちにとってすごく重みのあるものになった、という意味が込められているんだよ。それに、「Heavy」1語だけだと、重量感だけが際立ってしまうけど、2回繰り返すことで、どこか軽さも出ると思ったんだよね。そうすることで、クリエイティヴな部分や作ることの楽しさ、というものもプラスすることが出来たんじゃないかな。忍耐と喜びと、進化の過程と、そういうものがすべて相まってペースの速いサウンドになっていったのかもね。悲しみと喜び、ほろ苦さと甘さの調和を試みた作品になっていると思う。

■今回のアルバム制作はどのようなプロセスを踏みましたか? 最初に、これをやる、これはやらない、というような約束事やルールのようなものはあったのでしょうか? サウンド面でもリリック面でも良いのですが。

AM:そういうルールはまったくなかったね。むしろ、どんなことにたいしてもオープンであるように心掛けた感じだね。スタジオに集まって、セッティングして、とにかくやってみよう、という感じでレコーディングして一発で上手くいったものも多いし。たとえばぼくが書いた曲でも、他のメンバーがもっといいアイデアを持っていたら、こだわらずにどんどん受けいれて、結果的にずっとよくなった曲もあるし、その逆もある。その躍動感のようなものを大事にしたかったから、誰かが咳をしたり、誰かがミスをしたりしても、敢えてそれを残したんだ。普通はそういう部分を細かくカットしていくものだけど、それこそがぼくたちの作品そのものだと思ったからね。だから、ルールのようなものは一切なかったよ。もしあるとすれば、これまでに耳にしたことのないようなものをやろうっていうこと。もし何かやりたいことがあったら、どこかで聴いたことのないものになるよう心掛けたということかもしれないね。

■では、2月から3月までヨーロッパとUKでのツアーが控えていますが、その後やってみたいことはなんですか?

AM:ツアーが終わったら、一旦少し休んで、それからまた集まって夏のフェスティヴァルに備えることになるだろうね。年内には、どこかに休暇に出掛けたいと思ってるけど。友だちに会いにどこかに行くのでもいいし。普通の暮らしがしたいね。友だちに会ったりとかさ。

■では最後に、もしこのアルバムのリミックス盤をつくるとしたら、依頼してみたいアーティストを教えてください。

AM:いい質問だね。そうだな……家族を招いてバッキング・ヴォーカルを録音してみたいかな(笑)。それをリミックス・ヴァージョンとして発表してみたいね(笑)。

■それは楽しそうですね(笑)。ゴスペルっぽい感じですかね。

AM:そうそう。そんな感じだよ。

まあ、いまとなってはこっぱずかしい話ではある、中高生のときにロック、ことパンク周辺に夢中になってしまったぼくは、昼も夜も音楽のことばかり考えて、好きになった曲の意味をなんとしてでも知ってやろうと、辞書を引きながら一生懸命日本語訳に挑戦したものだった。テレヴィジョンはサウンドはもちろんだが、ぼくにとっては歌詞の世界にもどっぷりはまったバンドだった。 “Marquee Moon” の出だしの言葉を、これまでの人生でなんど反芻したことだろう。「I remember how the darkness doubled/ぼくは憶えている。その暗闇がいかにして重なったのかを」

それだけで充分だった。暗闇は前提であって、それがどうしてさらに暗くなったのかが問題だった。冷たさや夜の空しさだけが真実だった。

そりゃあ私だって幸運だったこともある

まやかしだったけれどね

ローラはそう言った

彼女は目を閉じてしまった

ひとつ、そしてまたひとつ灯りが消えていく

名前の数々は忘れられ

家には暗闇が佇んでいるそう、ローラは水に入った

息のなかに言葉ひとつなく彼女のことを憶えている人などいるのだろうか

取るに足らない人間を誰が気にかけよう

冷たさが彼女の手のひらにやって来る

彼女は百合を見ている

砂の上に咲く百合を

“Without a Word”

リハーサルとライヴ演奏を重ねたすえに録音したテレヴィジョンとしての本物のアルバムはたった1枚、『マーキー・ムーン』だけである。その歴史的な大・大・大名盤において「上昇志向よ、ぼくの頭に入ってくるな」と歌った彼は、ほんとうにその後のキャリアにおいて、上昇することも高揚することもなかった。

「(腕のない)ミロのヴィーナスの腕のなかに落ちていった」と甲高い声で歌ったヴァーレインの歌詞には、シュールレアリスムの影響も散見された。以前、 “インディ・キッズ” という言葉のなかには「本好き」(ないしは文学青年くずれ)というニュアンスがなんとなく含まれていたということをぼくは書いたことがあるけれど、ことの発端はデイヴィッド・ボウイと、そしてパティ・スミスとトム・ヴァーレインだろう。アルチュール・ランボーを敬愛するパティ・スミス、名前を同じくフランスの象徴派詩人ヴェルレーヌから取ったトム・ヴァーレイン、バンド名をカミュの小説名から取ったザ・フォール、デビュー曲で『異邦人』を主題にしたザ・キュア、ランボーの肖像画をセカンド・アルバムのジャケットにあしらったリップ・リグ&パニック、オスカー・ワイルドを賞揚したザ・スミス、ポスト・パンク期においてはドストエフスキーとカフカ、J.G.バラードとウィリアム・S・バロウズもとくに人気だった。イアン・カーティスにいたっては、バンドを辞めて本屋をやりたいとまで言ったことがある。

もちろんトム・ヴァーレインは、詩人/シンガーである前に唯一無二のギタリストだった。多くのパンク・バンドが使ったハード・ロック/グラムから続くディストーションを彼は使わなかった。小さなアンプを通して鳴らす彼の演奏は、ごまかしのきかないエレクトリック・ギターの生身のサウンドだった。

彼が、幼少期はクラシック、思春期はジャズに学んだ人であるということをぼくが知ったのは、彼に夢中だった時代からずっとあとの話だ。彼は、〈スリル・ジョッキー〉からリリースされたインストゥルメンタル・アルバム『Around』のときのインタヴューで、リロイ・ジョーンズが『ダウンビート』誌に書いたアルバート・アイラーのレヴューがいまだもっとも優れた音楽に関する文章だと語っている。この発言を読んで40歳を超えたぼくは、ヴァーレインの見方を変え、また聴き直そうと思った。

素晴らしいシングル曲 “Little Johnny Jewel” や、パティ・スミスのデビュー曲、ジミ・ヘンドリックスの “ヘイ・ジョー” の凄まじいカヴァーで聴ける彼のもっとも若いときの即興演奏からはフリー・ジャズの影響を聴き取ることができる。フィードバックもディストーションも使わず、パティ・スミスのあの狂おしい言葉に絡みつくがごとく自由に旋回し、暗い魂の底を猛スピードで這い回っているかのようなあのギター。ぼくは、なんど聴いても心が打たれてしまうのだ。

ここまで読んでくれた方には、ぼくにとってトム・ヴァーレインがどれほどの存在だったか察していただけたと思う。初来日公演は、もちろん行った。遅すぎた初来日だった。たしか80年代後半で、そのころぼくはもうパンク周辺の音楽をほとんど聴いていなかったし、毎日を忙しく働く社会人で、暗闇も空しい夜も夢の時間も、10代の頃のように親身に感じることはなかった。アンコールで“Marquee Moon”をやったこと、オーディエンスは客席に座って見ていたこと、それと小さなアンプと淡々としたステージ、そのぐらいしか憶えていない。

しかし『Marquee Moon』と『Adventure』、そして『Tom Verlaine』と『Dreamtime』、この4枚のレコードは自分にとってあまりにも思い出深く、“Marquee Moon”を聴くといまでも涙がこぼれることがある。

墓場から出てきたキャディラック

ぼくを乗せると墓場に戻った

だからぼくはふたたび外に出た

彼はたまたまパンクの時代に登場しただけであって、その音楽はパンクに影響を与えはしたが、必ずしもパンクと括られるものではなかった。『Warm And Cool』や『Around』のようなアルバムを聴くとそのことはなおのことよくわかる。そんなトム・ヴァーレインが1月28日に永眠した。73歳だったというから『Marquee Moon』のときは27歳かそのぐらいだったということか。トレンドには無関心で、華やかなポップの世界には一瞥もくれず、最初から彼には自己完結した揺るぎない世界があった。彼が音楽シーンで脚光を浴びたときには、彼のアートはすでに完成していたのだ。

2022年の騒乱を乗り越えて、希望をもって生きるにはどうしたらいいのか?

日本を診断し、処方箋を提供する!

青木理、柄谷行人、ダースレイダー、望月衣塑子

雨宮処凛、岸本聡子、酒井隆史、篠原雅武、土田修、永井玲衣、二木信、本田由紀、水越真紀、三田格

菊判/192ページ

目次

序文 いまなぜ羅針盤が必要なのか(水越真紀)

インタヴュー

青木理 この10年で社会はどのように変質してしまったのか (土田修)

ダースレイダー 日本にないものをもう一度考えてから始める (水越真紀)

望月衣塑子 安倍元首相の銃撃事件以降、メディアはどう変わったか (土田修)

岸本聡子 オランダ帰りの政治家が日本を明るく照らす (二木信)

本田由紀 私たちにできることは、怒り続けることです。あらゆる手段を使って、怒り続けることですね。 (水越真紀)

柄谷行人 希望がないように見える時にこそ、「中断された未成のもの」として希望が、向こうからやって来るんです。 (土田修)

エッセイ

酒井隆史 暴力の時代の「知識人」たち

三田格 ぼっち・ざ・すていとおぶまいんど

雨宮処凛 必要なのは「死なないためのノウハウ」──2023年を生き延びるための知恵

篠原雅武 山上徹也は何を見つめていたのか

永井玲衣 一緒に座っている

コラム

二木信 再開発に反対するカルチャーの街・高円寺

表紙写真 小原泰広

【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】

◆amazon

◆TSUTAYAオンライン

◆Rakuten ブックス

◆7net(セブンネットショッピング)

◆ヨドバシ・ドット・コム

◆Yahoo!ショッピング

◆HMV

◆TOWER RECORDS

◆紀伊國屋書店

◆honto

◆e-hon

◆Honya Club

◆mibon本の通販(未来屋書店)

【P-VINE OFFICIAL SHOP】

◇SPECIAL DELIVERY *

【全国実店舗の在庫状況】

◆紀伊國屋書店

◆三省堂書店

◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア

◆旭屋書店

◆有隣堂

◆くまざわ書店

◆TSUTAYA

◆未来屋書店/アシーネ

* 発売日以降にリンク先を追加予定。

ベン・フロストの新作『Broken Spectre』を繰り返し聴いている。うごめく環境音のなかに身を投じるように浸っていると、世界と音の遠近法が刷新されていくような感覚を覚えた。音と世界が溶け合っていく。

フィールド・レコーディング音が交錯していく実験的な作風だ。強烈なノイズとビートは姿を消し、どこかフランシスコ・ロペスを思わせる本格的なフィールド・レコーディング作品に仕上がっている。

〈MUTE〉からのソロ・アルバム『Aurora』(2014)や『The Centre Cannot Hold』(2017)の系譜というよりは、『Dark』(2019〜2020)、『1899』(2022)などのサウンドトラックに近い作風ともいえる。しかしここでは「メロディ」はない。ここまで環境録音を全面化した彼のアルバムは初めてではないか。

あえていえば、2003年に〈Room40〉からリリースされたアンビエント・ドローン作品『Steel Wound』の「トーン」に共通項を感じることができるかもしれない。じっさい『Steel Wound』の静謐な音のムードやトーンは確かに本作『Broken Spectre』にどこか似ている。その意味で、彼は19年の月日を経てもう一度、原点に回帰したのだろうか。

いずれにせよフロストの根底にある「ノイズ」は、この『Broken Spectre』にも確かに横溢している。彼の作風はもとより音の実験性を追求しているものだが、本作ではそれが全面化したとすべきかもしれない。

なぜそうなったのか。それにはアルバムの成立過程もある。音響作品『Broken Spectre』は、フロストとは長年仕事をしているフォトグラファー/アーティストのリチャード・モッセの同名映像作品『Broken Spectre』の音響なのだ。

リチャード・モッセとフロストはこれでもMVなどでコラボレーションをおこなってきたし、コンゴの紛争地帯を赤外線フィルムで収めた『The Enclave』という映像作品でもともに作品を作ってきた(ちなみに『The Enclave』は7インチ・シングルとして2012年にリリースされた。フロストの作品系譜としては、この『The Enclave』の流れにあるとするのが正確かもしれない)。

映像作品『Broken Spectre』はリチャード・モッセと撮影監督トレヴァー・トゥウィーテン、音響監督ベン・フロストの3人で制作された。映像版では衛星画像技術を用いたマルチスペクトル・カメラや熱に敏感なアナログのフォルムが用いられ、破壊されていくアマゾンの大自然を劣化していく映像で捉えているのだ。ジャーナルとアートとドキュメンタリーが交錯するコンセプチュアルな作品である。

フロストの音響も同様にコンセプチュアルだ。「4分の1インチのアナログテープと、人間の耳には聞こえない超高周波音をとらえるために設計された、非音波録音システムの組み合わせを用いて音を取りこんだ」という。そして「この周波数スペクトルは、人にも聞こえるよう数オクターヴ低く再調整され、コウモリや鳥、昆虫の隠された通信を明らかにしている」ともいうのだ。

つまりこのアルバム『Broken Spectre』では人の耳では察知できない森の音を抽出しようとしているわけである(ちなみにこの緻密な環境作品は、アビー・ロード・スタジオのでクリスチャン・ライトによってマスタリングされた)。

じじつ『Broken Spectre』を聴いていると、音の生々しさと何か音響が拡張されていくようなふたつの感覚を得ることができる。不思議な感覚だ。聴いていると時間・空間感覚が変化していくとでもいうべきか。フィールド・レコーディング作品でありながら、サイケデリックな感覚の拡張がある。

アルバムは全12トラックに別れている。どれも環境録音を全面に押し出した実験的な作風だが、トラックが進むにつれアマゾンの環境音の向こうにある「ノイズ」のような音が聴こえてくる。これが電子音なのか自然の発する音なのかは私には判別がつかないが、大切なことは、「自然の音の中にあってすべての音が融解している」ということにあるはずだ。世界の音は、多様であり、不思議であり、そして驚きに満ちている。『Broken Spectre』を聴き込むとよくわかる。

とはいえただ「聴く」だけではこのアルバムの本質はみえてはこない。燃やされ、切り落とされ、破壊されゆくアマゾンの悲劇的な環境音を遠く離れたこの国で聴くためには、その表現や文脈を理解する必要がある。『Broken Spectre』は写真集という形でもリリースされているからそれを手にとってみるのもいいし、まずはバンドキャンプでのアナウンスを読み込むのも良いだろう。

このアナウンスでフロストは本作を「失敗の記録」と語っている。確かに大自然の破壊をおこなうことで文明を維持していくわれわれの社会は地球環境に対して「失敗」をしている。フロストは、アマゾンの環境音とともに問う。なぜわれわれは「失敗」(=環境破壊)し続けているのかと。この問題はとても重い。

しかしそれでもなお、私はフロストによって録音された音たちを無心に聴き込むことが大切ではないかと思っている。アマゾンの自然の発する驚きに満ちた音たちは、どんな電子音響にもノイズ・ミュージックにもない驚きに満ちた音空間を生成しているのだから。驚きに満ちたサウンドスケープがここにある。

そう、サン・ラーは、歴史上もっとも特異なジャズ・アーティストです。なにしろ自らの過去を消去し、生涯をかけてひとつの寓話を作り上げ、自身も最後までその物語の人物であることを演じきったのですから。地球を変えるために生まれ変わったとか、黒人の夢のなかで土星からテレポートされたとか、自らの出自からしていろんな説を唱えている彼は、同時に自らの奇観も磨き、パスポートもサン・ラーとして登録していました。〈インパルス〉が契約書を見せたとき、項目のなかに「地球での契約に限る」という一文を添えるよう要請したほどです。彼が音楽シーンに登場したとき、いや、登場してから何十年ものあいだ、ほとんどの地球人はその姿を侮蔑するか無視するか、敵視しました。こうした無理解やよくて奇異なるものをみつめる視線のなかでも、サン・ラーは動じる色をいっさい見せず、「地球人でない」「土星から送り込まれた」「黒人ではない」「存在さえしてない」という自分の物語をまげませんでした。

面白いことに、21世紀も20年以上が過ぎた現在——、彼が地球での息を引き取ったのが1993年ですから、今年でちょうど地球脱出30年の現在、サン・ラーはしぶとい、いや、驚嘆すべき影響力をほこるジャズ・ミュージシャンのひとりとして認識されるようになっています。フライング・ロータスやムーア・マザー、セオ・パリッシュといった人たちの作品のなかにはサン・ラーが見えるし、ヤン富田やヨ・ラ・テンゴ、コンピュータ・マジックやエズラ・コレクティヴといった人たちはサン・ラーの楽曲をカヴァーしています。あのレディー・ガガもサン・ラーの代表曲のひとつ “Rocket Number 9” を借用しているのです。ますます価格が上昇する〈サターン〉盤を蒐集しているコレクターも世界中にいるでしょう。なかばポップアイコン化もしているようで、海賊版と思わしきサン・ラーTシャツが巷に増殖していたりもします。世代もリスナー層も超越し、これほど幅広くカルト的な人気を高め、地球上の生命体としては存在していないのにもかかわらず、年を追うごとに露出を増やしているミュージシャンは控えめに言ってもかなり稀だと思われます。

現在、あるいはわりと最近の過去において、こうしたサン・ラー人気の広さ、根強さは、マイルスやコルトレーンに匹敵するという声があります。たしかにそうかもしれませんが、サン・ラーの音楽は、強烈な独奏者によるものではなかった。大所帯のアーケストラであること、集団で演奏することに彼はこだわった。集団で生活をともにすることにも意味を見出していた。それ自体がひとつのコンセプトだった、と言っていいくらいに。

音楽家であり哲学者であり、勉強家であり、考古学者であり、童話の天文学者であり、学校の先生であり、無邪気な厭世家かつ夢想家であり、オリジナル・アフロフューチャリストであるサン・ラーは、およそ40年のあいだにじつに膨大な数のアルバムを録音しています。私たちは限りあるこの先の人生で、まだしっかり聴けていないサン・ラー作品があることを幸せに思ったりもします。……おっと、アーケストラはまだ活動中でしたね。

ジョン・F・スウェッドによる『宇宙こそ帰る場所 ——新訳サン・ラー伝』は、世界で唯一のサン・ラーの評伝、サン・ラーが隠してきた彼の人生のおおよそすべてが描かれている本で、1997年に出版されて以来、世界で読まれ続けている名著と言える一冊です。サン・ラーの評伝とは、彼が消去した人生を物語ることにほかなりませんが、著者は、サン・ラーの難解な思想の糸(古代エジプト学、科学と考古学、黒人の民間伝承、オカルト学、象形文字など)を解きほぐしてもいます。本の虫だったサン・ラーは片っ端から書物を読んでいますが、それは生と死、空間と時間といった地球上の概念を超えて、調和を再統合するため、愛のためでした。

自己神話化の軌跡と、生々しい人間としてのサン・ラーを描いた400ページ以上の原書を、鈴木孝弥氏がおよそ1年半をかけて言葉を慎重に選び、日本語に変換することに成功しました。情熱的かつ読者に親切な氏は、多くの訳者註を加えています。また、原書に掲載された写真も、今後の研究においても重要な、本書の情報源や養分となった重要な文献類もすべて掲載してあります。日本語版は512ページになりました。大作なので、ゆっくり読めば1ヶ月は楽しめます。さらにもっとゆっくり読めば2ヶ月は宇宙遊泳できるし、迷っても大丈夫。宇宙こそ帰る場所(Space is the place)です。発売は1月31日。

ジョン・F・スウェッド(著)鈴木孝弥(訳)

宇宙こそ帰る場所──新訳サン・ラー伝

ジョン・F・スウェッド(John F. Szwed)

1936年生まれ。イェール大学名誉教授(人類学、アフリカン・アメリカン研究、映画学)、コロンビア大学名誉教授(同大学ジャズ研究センター教授、センター長を歴任し、現在非常勤上級研究員。グッゲンハイムおよびロックフェラー財団フェロウシップ。マイルズ・デイヴィス、ビリー・ホリデイ、アラン・ローマックス等々に関する著作が多数あり、その代表的なジャズ研究書『Jazz 101: A Complete Guide to Learning and Loving Jazz』(2000)は、『ジャズ・ヒストリー』として邦訳されている(諸岡敏行訳 青土社/2004)。また、CDセット『Jelly Roll Morton: The Complete Library of Congress Recordings by Alan Lomax』《ラウンダー・レコーズ/2005》のブックレット「Doctor Jazz」で、同年のグラミー/ベスト・アルバム・ノート賞を受賞している。

鈴木孝弥(すずき・こうや)

1966年生まれ。音楽ライター、翻訳家(仏・英)。主な著書・監著書に『REGGAE definitive』(Pヴァイン、2021年)、ディスク・ガイド&クロニクル・シリーズ『ルーツ・ロック・レゲエ』(シンコー・ミュージック、2002/2004年)、『定本リー “スクラッチ” ペリー』(リットー・ミュージック、2005年)など。翻訳書にボリス・ヴィアン『ボリス・ヴィアンのジャズ入門』(シンコー・ミュージック、2009年)、フランソワ・ダンベルトン『セルジュ・ゲンズブール バンド・デシネで読むその人生と女たち』(DU BOOKS、2016年)、パノニカ・ドゥ・コーニグズウォーター『ジャズ・ミュージシャン3つの願い』(スペースシャワーネットワーク、2009年)、アレクサンドル・グロンドー『レゲエ・アンバサダーズ 現代のロッカーズ』(DU BOOKS、2017年)、ステファン・ジェルクン『超プロテスト・ミュージック・ガイド』(Pヴァイン、2018年)ほか多数。

音楽は境界を越える──グローバリゼイションを大企業のみに独占させる必要はない。アンダーグラウンドなエレクトロニック・ミュージックのシーンでも、それは起こりつづけている。

ヨルダンに生まれ、パレスチナのラマッラーでクラシック音楽を学びつつ、ヒップホップに親しんだサマ・アブドゥルハーディー。その後サウンド・エンジニアリングを学び、サトシ・トミイエのDJセットをきっかけにテクノを知った彼女は、今日ではDJとして世界各地を飛びまわっている。彼女こそ、パレスチナにテクノを持ちこむことに成功したパイオニア的存在だ。プロデューサーとしても活躍していて、ガザでの戦闘などを録音したコラージュ作品 “The Beating Wound” を残したりもしている。現在はパリを拠点にしている模様。

2018年の Boiler Room への出演が大きな話題を呼び、一昨年、宗教上よろしくないとのことでパレスチナ自治政府が彼女を拘束した際には、釈放を求める署名が10万筆以上も集まったという。昨年はドキュメンタリー映像も公開。今年に入ってからはガーディアン紙がインタヴュー記事を掲載したり、RAが特集記事を組んだりと破竹の勢いだ。ここ日本での公演はまだ実現していないが、じわじわと知名度は上がってきているにちがいない。

越境するテクノDJに注目しよう。

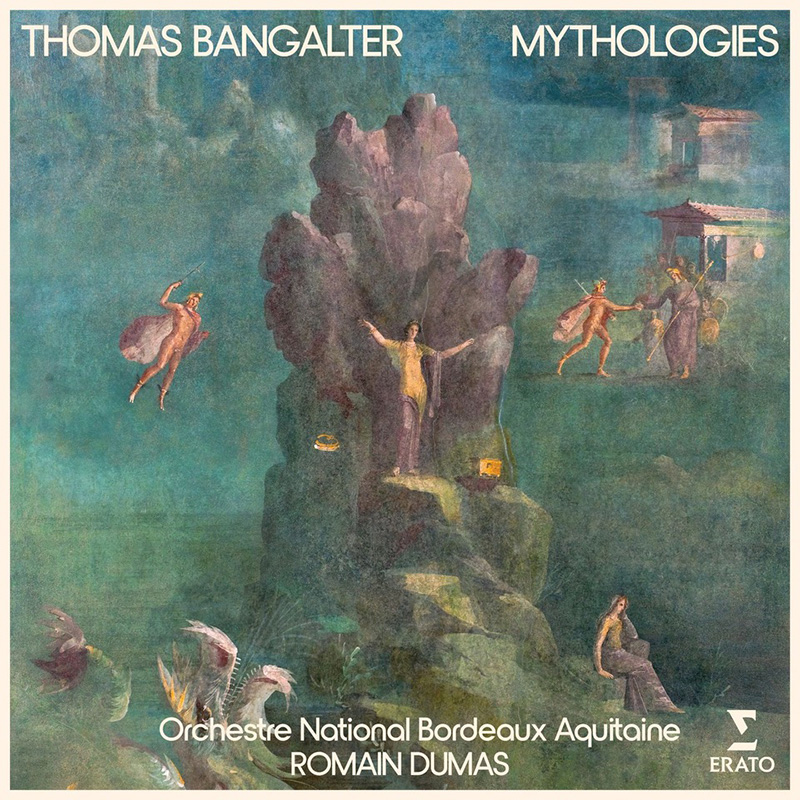

ダフト・パンクの解散以来、トーマ・バンガルテルにとって初となるソロ・アルバム(通算2枚目)のリリースが先日発表された。題名は『Mythologies』。これがなかなか面白そうな内容なので、ニュースにします。

トーマといえば「Spinal Scratch」を思い出すベテラン・リスナーもいることでしょうが、今回のアルバムは、ディスコでもハウスでもロボットでもありません、ボルドー国立歌劇場でのバレエ上演のために依頼されて制作したもので、音楽はボルドー・アキテーヌ国立管弦楽団によって演奏されている。全23曲、収録された楽曲はおもにバロック音楽とアメリカのミニマリズムに影響を受けているとのことのようで、エレクトロニクスはいっさい使われていない。詳しくは、ワーナークラシックのホームページをチェックしよう。予約は1月27日から、発売は4月7日です。

Thomas Bangalter

Mythologies

Warner Classics

清々しさすらもある真っ正面からストレートに突っ走るテクノ・アルバムであります。マルセル・デットマンのソロ・オリジナル・アルバムとしてはひさびさ、シングル群はさておき、大きな作品としては2017年の2作品、インダストリアルでダーク・アンビエントな、写真家と複数アーティストとのコラボ・プロジェクト『Rauch』、または同じくベルクハインのレジデントDJ、ベン・クロックとのコラボによるほぼアルバム大のEP「Phantom Studies」はありますが、2013年のセカンド『II』以来、およそ10年近く間が空いてのサード・アルバムが本作。

リリースはお膝元の〈Ostgut〉ではなく、オランダの〈Dekmantel〉より。〈Dekmantel〉とマルセルの関わりと言えば、フェスはもちろんですがディガー・コンピ・シリーズの『Selectors 003』も手がけ、プレ・テクノでカルトなEBMやインダストリアル・エレクトロ方面の楽曲をコンパイルし好きモノを唸らせるということもありました。

上記のリリース以外のアルバム間の大きな出来事としては、〈Marcel Dettmann Records〉(こちらは休止中?)とは別に、自身のレーベル〈Bad Manners〉の設立もあります。そちらは新たな才能も発掘しつつ、デトロイトのベテラン、アンソニー・シェイカーとのコラボやオーランド・ヴーンの作品、〈FAX〉などリリースで知られるドイツのベテラン、アンソニー・ロザー(Anthony Rother)、さらには本アルバムと同じ頃、フィンランドのこちらもベテラン、モノ・ジャンクの作品をリリースするなど、このベテラン勢のラインナップからもわかるように、なんというか「この人は本当にテクノが好きなんだな」という、素朴すぎるにもほどがある感慨も浮かんでしまう、そんなレーベル運営をしています。ちなみにサウンド的にもテクノ、もしくは『Selectors 003』の延長戦にあるようなエレクトロ~EBM的な方向性の楽曲をストイックに、といった印象です。

さて話は戻って本作。おそらくコロナ禍の修養ということでしょうか、1日でアルバム1枚作れるぐらい楽曲を作るという、なんというかスポ根的な圧を自らに課して作りあげたのが本作だそうで、そうして生まれた膨大な楽曲群から選ばれたのがこの11曲ということなんでしょう。冒頭に書いたようにいやこれがまた寄り道一切なしのストレートにかっこいいテクノのアルバムです。

イントロ的なダーク・アンビエント “Coral” からスタートしつつ、EBM的なベースラインがスウィングする “Suffice to Predict”、ヒプノティックな “Renewal Theory” の冒頭、それこそキックのひとつ、ドラム・キットの打ち込みだけでテクノにおける語彙力の高さが鋭く伝わってくるストレートなサウンド。

インタールード的なコズミック・アンビエント “Transport” をはさんでの、同じく〈ベルクハイン〉で活躍するライアン・エリオットをポエトリー・リーディング的にフィーチャーしたチルな雰囲気の “Water” やもしくは後半の “(Batteries Not Included)” “Picture 2020” といった楽曲の抑制したムードもぐっとアルバム全体の流れへと聴く者を引き込みます。

良い音響のフロアで聴いたらひたすら気持ち良さそうな “x12”、さらには痙攣するサイケデリックな電子音が旋回する “Pxls”、パーティのエンディングを予期させる “Reverse Dreams” などなど、アルバムの流れも含めて、一聴はモノトーンで淡泊な印象ですが、そこにはテクノの滋味とでも言えるような美学で、そぎ落とされたミニマルな構成でシンプルにアルバムとして聴かすサウンドを展開しています。

わりと中庸というか、さまざまな要素を組み込むことで型を崩し続けるDJカルチャー、一方でDJミックスというある種のルールのなかでフォーマットの美学を貫くのもDJカルチャー。なんというかここ数年は前者のなかから出てきたサウンドにめざましい動きもありますが、本作は後者のタイプのなかで、とにかくハイクオリティの、特にストレートなテクノというカテゴリーにおいてなかなかに魅力ある音楽性で、2022年の最後によく聴いたアルバムとなりました。ずっしりと積層したアンダーグラウンドのテクノのカルチャーの上に、まさに質実剛健なスタイルで新たなハイクオリティーな層を重ねていく、そんな作品。ある種のマルセルの、自らが属するコミニティや歴史への愛を感じることもできるのではないでしょうか。