及び腰でこれを書き始める。韓国の慰安婦問題に関するドキュメンタリーで、日韓の言い争いには巻き込まれたくないから。僕がこのドキュメンタリーを観ようと思ったのは韓国映画をもっと気持ちよく楽しみたいという思いからで、最近でいえばナ・ホンジン『コクソン』は2010年代後半のベスト3に入れたいほど僕は気に入っているし、イ・チャンドン『バーニング』やヨン・サンホ『新感染』といったエンターテインメントは公開されても、慰安婦問題を扱った『Herstory』や『I Can Speak』は日本では特別上映会というものでしか観られない(ので僕は観ていない)からその代わりという意味もある。ミン・ギュドン『Herstory』はとくにアメリカでの評価が高く、それはボスニア・ヘルツェゴビナ紛争でどれだけの女性たちが性的な被害に遭っていたかを描いたラリーサ・コンドラキ『トゥルース 闇の告発』やアンジェリーナ・ジョリー『最愛の大地』から続く#MeTooの流れに沿ったものであり、この後には多分、ノルマンディー上陸作戦で同様なレイプ行為が多発していたことを描く作品に続いたりするのではないかと予想される。「主戦場」というのはアメリカのことを指していて、それは慰安婦問題がアメリカでどのように受け取られるかを危惧した日本のナショナリストの発言から拾われたものだという。慰安婦問題についてアメリカで「20万人の女性たちが強制的に性奴隷にさせられていた」と報道されているのは誤りであり、彼らの認識を覆すための戦いという意味である。

監督は日系アメリカ人のミキ・デザキというユーチューバー。最近はネットフリックスやフールーから大作映画が飛び出しているように、これもユーチューブから派生してスクリーンにステージを移した長編作品ということになるのだろう。冒頭から多種多様なニュース映像をマイケル・ムーアばりの早いテンポでつなぎ合わせていくので、ひとつの話題が飲み込めないうちに次の話題に進んでしまい、あたふたしかける。オープニングは彼がこの問題に興味を持ったきっかけからスタート。デザキはフロリダで生まれ、医大で学位を習得した後、沖縄や山梨県で英語教員を勤めていたことがあるという。その時の体験からなのだろう、「日本にも人種差別はある」という内容の動画をユーチューブにアップしたところ、日本ではテキサス親父として知られるユーチューバー、トニー・マラーノがこれに噛み付いてきたという。移民排斥を訴えるアメリカのオルタ右翼にとって、移民を受け入れないと表明してきた日本はいわば聖地であり、単一民族で国家を築き上げてきたことは彼らにとって大いなる理想といえる。そのテキサス親父はその頃、サンフランシスコに慰安婦像が建造されることに大反対していた。慰安婦像の何がそんなに問題なのか。自分に文句を言ってきたテキサス親父がそんなにも夢中になっている問題に興味が湧き、デザキは慰安婦について調べ始める……と、ドキュメンタリーを観ているだけではそのように受け取れるものの、パンフレットを読むと元朝日新聞の記者、植村隆がネトウヨに中傷されていると知ったことがきっかけで、この問題を知ることとなったと彼は答えている。はて、どっちなんだろう? アメリカでは日韓がこの問題で対立していることもほとんど知られていないため、なぜそんなことになったのかを理解したくなったと彼は続けている。

取材は韓国と日本、そしてサンフランシスコ議会を行ったり来たりする。慰安婦問題にディープな興味を持っていなかった僕は、まずは韓国内で行われていた議論が興味深かった。慰安婦問題が表面化したのは90年代に入ってからだったけれど、家父長制が根強い韓国では、終戦後もいわゆる「汚れた存在」となった慰安婦は社会にすんなりと戻ることはできなかった。慰安婦たちがなかなかカミングアウトできない社会にも大きな問題があったという部分。それから慰安婦問題でたびたび俎上に上がってきたのが強制連行の有無で、プロの売春婦だったら問題はないとする見解もよく耳にするけれど、日本軍による強制ではなかったものの、ほかに選択肢がなくて慰安婦になった女性たちや韓国の業者に騙されて慰安婦になった女性たちは「反日」という文脈では声が上げづらい立場にあるというもの。具体的には、すべては日本軍が悪いとする「挺身隊問題対策協議会」と、日本には構造的責任はあるけれど、個別には韓国内の責任も問うべきだとするパク・ユハが対立し、ドキュメンタリーを観た後で調べてみたところ、パク・ユハは裁判で訴えられるほど韓国内では劣勢であり、日本では彼女の著作を右派も左派もそれぞれの文脈で評価しているということ。慰安婦といってもひとりひとりはみな異なる運命を辿り、まとめて論じることにそもそも無理があるんだなということがここまでではわかる。実際には人種的にも多岐にわたっていたそうだし。

最も多くの時間が費やされているのは日本の右派と左派の議論である。どうやら同じ人数で同じ時間になるように配分されているらしい。論点は大きく「強制連行か否か」「慰安婦の数」「性奴隷の定義」などに整理され、細切れにされたインタビューがテーマに沿って再編されている。あたかも対論が行われているかのような例のスタイルである。もともと右寄りの人は右派の話をうんうんと聞き、左寄りの人はその反対となるのだとすれば、僕は明らかに左派であった。全体の90%近くが左派に説得力があり、とくに杉田水脈は喋れば喋るほどボコボコにされていくという感じに見えた。彼女の言葉尻を捉えるようなインサート映像もあったりして、そこは公平ではない気もしたけれど、彼女の理屈が一貫していないことは確かで、伝わってくるのは彼女の負けん気だけ、みたいな。右派の重鎮といえる櫻井よしこはほとんど発言はなく、ほかに藤岡信勝やケント・ギルバートらが右派として名を連ねている(歴史まで整形してしまう高須克哉は出てこない)。対して左派は吉見義明や林博史など。左派の話には納得するところが多かったけれど、人物的に印象に残った人はいなかった。まあ、冷静に喋っていたということなんでしょう。声が大きな人には負けるというか、僕は人類は良い方向に進むか悪い方向に進むかではなく、意志の強い人に引きずられるだけだと思っているので、これだけを見ても日本が右寄りになっていくのは当然だなあと思うばかり。

右派の決まり文句としてたびたび出てくるセリフに「文書が残っていない」というのがあった。しかし、映画『日本のいちばん長い日』でも描かれていたように軍部は敗戦が決定的となるや記録文書を次から次へと焼却してしまったので、残っていないのは当たり前である。なので、右派も左派も当時の韓国の新聞記事だったり、細かいものをどんどん探し出してくる。そこからわかることはいろいろあるけれど、とくに印象に残ったのは慰安婦には未成年が少なからずいたということと、やはりそれは日本も批准していた国際法ではアウトだったということ。あるいは右派が主張するように慰安婦になることでいい思いをしていた人ももしかするといたのかもしれないけれど、どっちにしろ終戦と共に日本兵が渡していた軍票は紙屑同然になってしまったのだから、最終的には金を稼いだことにはならない。また「いい思いをしていたはずだ」という趣旨のことを繰り返す右派の主張はかなりしつこくて、外国人に生活保護を受けさせるなという在特会の主張を思い出すなあと思っていたら、実際に映像が在特会へと飛んでいったのは驚いた。バンクシーでもハロウィーンでもピエール瀧でも日本のニュースはすぐに金の話になるし、それはここでも同じだという印象。

ドキュメンタリーのピークは慰安婦像を建てるかどうかで議論を交わすサンフランシスコ議会に移っていく。これが『バットキッド・ビギンズ』で描かれたサンフランシスコと同じ市なのかと思うほど、議論の応酬は凄まじい。結果は広く知られている通り、サンフランシスコ市は慰安婦像を建て、大阪市は姉妹都市を解消することとなった。後半はそのようにして世界にも積極的に働きかけていくネトウヨの背景に焦点が当てられる。安倍政権、そして日本会議である。スクリーンではこれまでに登場してきた右派の人脈図が示され、それらをすべて結びつけていた人物が浮かび上がる。日本会議代表委員などを務める加瀬英明にデザキはマイクを向ける。そこで語られることは(以下、ネタバレなので自粛。加瀬の従姉はちなみにオノ・ヨーコ)。話のスケールはさらに大きくなる。慰安婦に限らず戦後の賠償問題が俎上に上ると、必ずでてくるのが1965年に結ばれた日韓基本条約で、これによってすべては解決済みだという話になりがちだけれど、それはアメリカの都合で結ばせた条約であり、そもそも日韓をこのような関係に追い込んだのはアメリカの外交政策だと、オリヴァー・ストーンばりの歴史批判にデザキの論調も切り替わっていく。「主戦場」というのはアメリカを指していると先に書いたけれど、そもそも日韓で慰安婦論争が起きる種を蒔いたのがアメリカだという回帰性が示され、日韓基本条約が結ばれた時とは情勢が変わって、いまは日韓が争ってくれた方がアメリカには都合がいいのだなということも想像がついてくる。実際、現在の日本と韓国はともにアメリカから兵器を爆買いし(トランプになってからアメリカの軍事産業は30%の伸び率)、日本に関しては小松製作所などが軍需産業から撤退しなくてはならないほど日本政府に兵器や部品を買ってもらえなくなったというし。

僕は学生時代に小さな本屋でアルバイトをしていて、お客さんに「韓国関係の本はどこですか?」と聞かれ、とくにコーナーもなかったので「うちには置いていません」と答えたら、いきなりものすごい剣幕で怒鳴りつけられ、それ以来、朝鮮人も韓国人もみんな嫌いになってしまったこともあるんだけれど、友だちができたり、水木しげるさんに3日連続で戦争の話を聞く機会があったりして、いつしかあの時のお客さんが怒鳴りつけるのも仕方がないことなんだなと思うようになった。一番いいのはやはり学校で現代史を教えてくれることだとは思うけれど、この作品で日本会議が政治の中枢にどれだけ食い込んでいるかを観てしまうと、学校教育に期待するのも無理がありそうだし、あー、めんどくさいなーと思うばかり。これだから政治は嫌いだ。

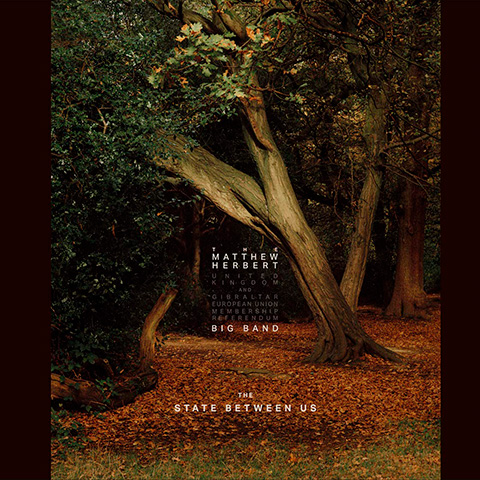

映画『主戦場』劇場予告編