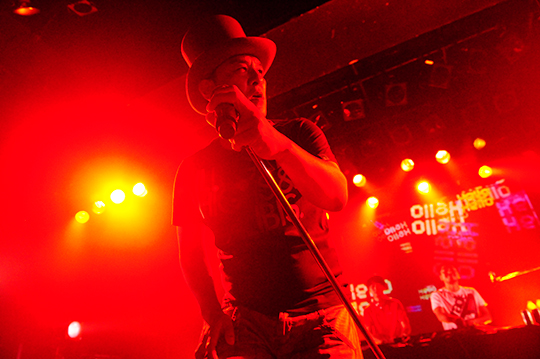

LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY

-HISTORY OF TECHNO-

djs

FUMIYA TANAKA

TAKKYU ISHINO

vj

NAOHIRO UKAWA

with REAL Rock DESIGN

(FULL GENERATIVE AI VJ SET)

2024.08.03 saturday

LIQUIDROOM

open/start:23:00

TICKETS:¥4000(+1drink order別)

先着先行:6/15(sat)10:00-7/7(sun)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/4123530001-P0030001

・注意事項

※ご入場の際、ドリンクチャージとして700円頂きます。

※本公演は深夜公演につき20歳未満の方のご入場はお断り致します。本人及び年齢確認のため、ご入場時に顔写真付きの身分証明書(免許書/パスポ ート/住民基本台帳カード/マイナンバーカード/在留カード/特別永住者証明書/社員証/学生証)をご提示いただきます。ご提示いただけない場合 はいかなる理由でもご入場いただけませんのであらかじめご了承ください。

歴史は夜作られる

夜は、昼に対するオルタナティヴだ。いつだってそう、歴史は夜作られる。とはいえ、何もわかっちゃいなかった。90年代がはじまったばかりの頃、ある程度、ハウスやテクノの知識はあったし、そうタグ付けされたレコードも所有していた。クラブに行って踊ってみたりもした。だが、じつは何もわかっちゃいなかった。自分はただ、それまで好きだったロックの耳で、ハウスやテクノを聴いていたに過ぎなかった。ダンス・ミュージックとしての、身体的で、肉欲的な、解放の音楽を、感覚や魅惑がつねに優位にたつ、言うなればこのエクスタシーの音響科学の本質を30年前のぼくに教えてくれたのは、田中フミヤと石野卓球である。

すばらしく安全で、しかしまったく安全ではない自由。熱狂的で過激な欲望が、この音楽文化のイマジネーションと創造性の原動力になる。彼らふたりが日本のテクノ史において重要なのは、まさにそこだ。フロイト的に言うならイドの解放。テクノに対するこうした解釈、すなわち週末が楽しみでならないライフスタイルの喜劇と悲劇を、その最高の瞬間の数々を、この日本で、ディスコもハウスも知らない世代に叩き込んだ偉大な、罪深きDJたち(笑)。ダンス・ミュージックとしてのテクノが彼らからはじまったとは言わない。しかし、それをこの日本にいっきに広めたのは、間違いなく彼らだった。

ふたりはある時期からは、それぞれの道へと進んで、それぞれの音楽を更新し続けている。同時に、あれから30年、シーンの細分化は加速し、多くのサブジャンルが生まれている。みんなが同じ場所にいるということは、いまでは滅多に見られない。だから、いまいちど、彼らふたりのDJというだけでじゅうぶんに胸アツなのだ。「history of techno」などというお題がなくても、彼らがまたその夜、歴史の新たな1ページを作ってくれるだろう(もうひとりのすばらしい共演者、我らが宇川直宏がREALROCKDESIGNとタッグを組んだ、フルAIによるVJとともに)。

ele-king 野田務