Nick Cave & The Bad Seeds Push the Sky Away Bad Seed Ltd/ホステス |

げっそり痩せた彼は、黒髪を後ろになびかせて、マイクを握っている。真っ白い肌、そして燃える瞳で、地獄の烈火のごとく憤怒する。本とドラッグを貪りながら、旧約聖書の言葉を使って、不浄な愛の歌を歌う。

ニック・ケイヴといえばロックの象徴派として名高いひとり、リディア・ランチに「最高の詩人」と呼ばれた男だ。トライバル・リズムのゴシック・パンクの最重要バンドのひとつ、オーストラリアから登場したバースデー・パーティのヴォーカリストとして、彼は野蛮な生のあり方をまざまざと見せつけた後、1983年にはバッド・シーズを結成、翌年に最初のアルバム『フロム・ハー・トゥ・イタニティ』を発表している。

ゴシック・パンク/ノーウェイヴの冷たい熱狂をブルースの叙情性へと繋げたこのバンドのオリジナル・メンバーには、アインシュツルツェンデ・ノイバウテンのブリクサ・バーゲルド、のちにデヴィッド・リンチの『ロスト・ハイウェイ』のサントラを手がけるバリー・アダムソンがいた。バースデー・パーティ時代からの相棒であるミック・ハーヴェイは、一時期バリー・アダムソン、そしてクリス・ハース(DAF~リエゾン・ダンジュールズ)たちと一緒にクライム・&ザ・シティ・ソリュージョンとしても活動している。また、バンドには途中からウォーレン・エリス(ダーティ・スリー)も参加している。

映画監督のヴィム・ヴェンダースはケイヴについて「彼の内面におけるすべての混乱と不安定さにも関わらず、彼の歌は純粋な愛への渇望と平和への憧れに向けられている」と説明しているが、80年代のバースデー・パーティ~バッド・シーズは、青々しく思春期的な、ディオニソス(酔いどれ)的な、ランボー(地獄の季節)やボードレール(悪の華)的な、極限的な、「内面におけるすべての混乱と不安定さ」を音楽として表現していたと言えるだろう。

バースデー・パーティ時代の、トライバル・ビートと彼の魅力的な呪詛による"ズー・ミュージック・ガール"(1981年)、吸血鬼とのセックスを歌った"リリース・ザ・バッツ"(1981年)、バッド・シーズとしてのデビュー・シングルに収録されたエルヴィス・プレスリーの素晴らしいカヴァー曲"イン・ザ・ゲットー"(1984年)、ドラマチックな"ザ・マーシー・シート(恵み座)"(1988年)、黄金のように美しい"ザ・シップ・ソング"(1990年)、暗黒のブルース"ジャック・ザ・リッパー(切り裂きジャック)"(1992年)......ニック・ケイヴにはすでに驚異的な名曲がいくつもあるが、50歳を越えてもなおグラインダーマン名義で激しく歌い、そしてバッド・シーズとしても作品を作り続けている。先月リリースされた『プッシュ・ザ・スカイ・アウェイ』は、ガレージ・ロック色の強い『ディグ、ラザルス、ディグ!!!』(2008年)以来の、15枚目のアルバムとなる。

以下、坂本麻里子さんによる貴重なインタヴューをお届けしましょう。

バッド・シーズの〝重み〟ということだね。その重みには気力をそがれかねない、と。しかし俺は歌詞を書いたところでスタジオに入るし、自分の側の用意はそれで整っている。今回は俺自身も前もって準備した歌詞に満足していたし、かなりこう「自分の務めは済んだ」という感じだった。

取材:坂本麻里子

■ニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズとしては5年ぶりの新作になりますが、グラインダーマンを経て再びバッド・シーズに戻り、彼らとスタジオに入ったときはどう感じましたか。

ニック・ケイヴ(NC):まあ......グラインダーマンも顔ぶれは同じだからね(笑)。

■ええ。でも違うバンドではありますし。

NC:でも、同じとは言っても面子に多少違いはあるわけで、あれは......ある種ほっとさせられたというか。俺たちは今回、3週間スタジオに皆で住み込んだんだよ、文字通りの共同生活だった。だから連日連夜スタジオで過ごすって調子で、(作業が終わると)階上の部屋に上がって寝て、起きるとまたスタジオに戻り作業を再開と、3週間そんな感じだった。素晴らしかったね! とにかく喜びであり、またある意味救われもしたな、彼らのようにグレイトな連中と一緒だったわけだから。

■そういう「住み込み」スタイルのレコーディングはこれまでにも経験済み?

NC:いやいや、まさか! 以前の俺たちにやれたとは思わないよ(笑)。

■若い頃は互いと寝食を共にするなんて我慢できなかった?

NC:まあ......自分たちが若かった頃は、(自分たちだけではなく)外の世界に頼らざるを得なかった、そういうことだろうね。でも今回はその必要を感じなかった。スタジオから出ることすらなかったからね。

■あなたは以前「名声があり、長い歴史と遺産を持つバッド・シーズをやるのは責任とエネルギーを伴う」とおっしゃっていましたが、久々のバッド・シーズとしての活動に気後れは? グラインダーマンのように身軽なバンドの後ではとくにそう感じたのでは? と思いますが。

NC:ああ......そうだね。思うに、バッド・シーズの〝重み〟ということだね。うん、そこは君の言う通りだ、その重みには気力をそがれかねない、と。しかしいったん俺たちがスタジオに入ってしまえば──俺は歌詞を書いたところでスタジオに入るし、自分の側の用意はそれで整っている。今回は俺自身も前もって準備した歌詞に満足していたし、かなりこう「自分の務めは済んだ」という感じだった。俺にしてみると......俺の仕事というのは、実際のところ俺が自分のオフィスで歌を書いているうちに作業が終わるようなもので。で、スタジオに入ると俺はそれらの歌をレコーディングすべく他の連中の手に委ねる、と。

だからある意味彼ら(バッド・シーズ)の作品でもあるんだよ。共同分担の作業だし、協同作品という。だからなんだよ、ある意味とても満足感があるのは。それにまあ、彼らが自分の歌をダメにすることがないってのは、俺も承知しているしね。

■信頼があるんですね。

NC:そう。彼らのことは信頼してる。

■前作『Dig, Lazarus, Dig!!!』はギターがメインの、バッド・シーズにしてはロックな作品でした。恐らく(近い時期にファーストが録音された)グラインダーマンの影響もあったかと。

NC:なるほど、そうかもな。

■それもあってロック寄りで多彩な作品になったと思うのですが、対して新作『Push The Sky Away』はまったく毛色の違うアルバムですね。

NC:それはまあ......ギタリスト(ミック・ハーヴェイ)が脱退したわけだから。ハハハハハッ!

■(笑)ええ、それはそうですけども、この作品はこれまでとはまったく違うところから生まれたアルバム、という印象なんです。非常に美しい作品ですが、同時に未知の何か、という。

NC:そう思う? そう言ってもらえるのは嬉しいね。というか、ある意味俺たちもそう感じるよ。おそらく『Dig, Lazarus, Dig!!!』というのは、君が言うほど「グラインダーマンに影響された」というものじゃないにせよ......でも、グラインダーマンとバッド・シーズのメンバーは一部被っていたし、グラインダーマンに参加した連中は「やってやろうじゃないか! グラインダーマンでああいうことができるなら、俺たち(バッド・シーズ)だって同じようなことをやって構わないだろ!!」みたいな調子で。だから誰もがいつもよりもっとハードに演奏したりとか、そういう作品になったわけ。しかし、俺たちがもっとも避けたかったのは、同じようなレコード......グラインダーマンみたいなレコードをもう1枚作るということで。で......まあ、こういうレコードを作ろうと狙ったわけではないし、最終的にこういう出来になった、というだけなんだよ。

ただ......思うにスタジオ、俺たちがこのレコーディングに使った綺麗なスタジオのことだけど、あの場所はすごくこう、ある意味奇妙な、マジカルな効果を俺たちにもたらしたと思う。そうは言ってもレコーディング・スタジオなんだけど、そこはもともとはフランス国内で第二の収集数を誇るクラシック音楽のレコード・コレクションを収蔵する場所でね(プロヴァンス:サン・レミにあるLa Fabrique Studios)。要は田舎にある豪邸なんだけど、室内の壁はこう......オーク材の美しい棚でできていて、そこにアナログ・レコードがびっしり詰まっているんだ。どこもかしこもね。スタジオのコントロール・ルームにしても......まあ、スタジオってのは大概ひどい場所なんだよ。でもあのスタジオのコントロール・ルームは図書館みたいな雰囲気で、そこに大きなデスクがデンと置かれてるっていう。あのスタジオの写真はネットでも見れるけど、あそこはとても、とても特別な場所で......そうだね、このレコードにはあの場所の何らかの魔法がかかってる、そう思うな。

■美しいと同時に薄気味悪く、心に残っていくレコードですよね。もしかしたら、そのスタジオにあるたくさんのアナログ・レコードの古い霊が作品に入り込んだのかもしれません(笑)。

NC:ああ。そうかも、そうなのかもね? だからまあ、俺が言わんとしていたのは......要するに俺は、あそこにいるのが心底好きだったとういうこと。あのスタジオを去る時は悲しくなったくらいでさ。自分は基本的にスタジオが大嫌いな人間なのにね。スタジオに入るのは苦痛だよ。

■それはどうしてですか?

NC:スタジオって場所の持つ性質のせいだよ。まあ......もちろんどのスタジオもそうだとは言わないけど、スタジオというのは概してこう......とてもソウルに欠けた感じの場所になり得るわけ。だから俺はいつだってスタジオから離れたくてしょうがないっていう。それで俺はスタジオ内ではすごくじれったくなるし、「さあ、さあ、さあ、さあ! やっつけよう」みたいな感じになるタイプなんだ。他の連中に聞いてみればいいよ、ほんと、スタジオ内の俺に付き合うのは悪夢だから。なのにあのスタジオには、何かがあったんだな......とにかくそこにいたくなる、そういう場所だったという。

■歌詞を書き、ベーシックなアイデアを持ち込み......と、あなたが土台を敷いた上にスタジオで他者=バッド・シーズが加わる。その結果として音楽はあなたが予期しなかったものにもなりかねないわけですが、この新作は特に、あなたとしても最終的な内容に驚かされたんじゃないでしょうか?

NC:ああ。俺たち全員驚いたと思うよ......というのも、スタジオに入って1週間後にはすべてのレコーディングを終えていたんだよ。しかしその時点ではまだ、いったいどんな作品をレコーディングしたのか自分たちでも皆目分かっていなくてね。というのもとにかくすべてレコーディングしていって、それらを聴き返すって作業をしなかったから。それがどんなものだったかというと......(今作の)プロデューサーのニック・ローネイはちょっと不安がっていたね。

というのも、あの時点でレコーディングした音源はどれもこう......これといったコーラス部もないし、横にえんえんと伸びていく感じの、なんというか流れに任せて漂っていくという風だったから、彼(ニック・ローネイ)もそこは気にしていて。しかも俺たち自身も何がレコーディングとして残ったのか分かっていなかったわけで、とにかくいったん腰を落ち着けてすべてを聴き返してみることにしたんだ。そこで俺にもやっと「ああ~、なるほど......こういう類いのレコードなのか」とわかったという。だからもう、そこでいきなり「よし、オッケー」みたいになったわけだ。でまあ、うん、自分でも作品にはとても満足している。本当にハッピーだね。

かつてのレコードの長さから考えてみれば、これは実は短いレコードってわけじゃないんだよ。CDのフォーマットという尺度で考えると短い、というだけの話であって。過剰なまでに膨れ上がったというか、ときに終わりがない代物だよな、CDってのは。

Nick Cave & The Bad Seeds Push the Sky Away Bad Seed Ltd/ホステス |

■今回の作品向けに曲は多く書きましたか? 9曲入りと、前2作に較べて短いアルバムだと思いますが。

NC:まあ、俺たちはいつだって簡潔なレコードを作ろうとしていると思うけどね。レコードというのは......だからかつてのレコードの長さから考えてみれば、これは実は短いレコードってわけじゃないんだよ。CDのフォーマットという尺度で考えると短い、というだけの話であって。過剰なまでに膨れ上がったというか、ときに終わりがない代物だよな、CDってのは。で、俺のレコードはすべて基本的には簡潔なちょっとしたもの、という。だから......入れようと思えば入れられた曲は他にあったけど俺たちはそのままにしておくことにした。

■なるほど。1枚としてのまとまりに非常に配慮した作品で、これら9曲は分ちがたく結びついた、まるで家族のような曲群です。この9曲が自ずとアルバムにまとまっていった、ということなんでしょうか?

NC:ああ、その通り。たとえばとても美しい、"Give Us A Kiss"という曲があったんだ。誰もがいい曲だ、最高だと気に入っていた曲なんだけど、アルバムにどの曲を入れるか考えたときに、どうにもあの曲が作品の流れを壊してしまうんだよね。あの曲はまあ、実は俺のファースト・キス、ガキだった頃の初めてのキスについて歌ったもので。とにかくそういうことについての曲だったんだ。そこでなんというか、あの曲に後ろに引きずられることになるわけだけど、このレコードは実際過去を振り返る作品じゃないし、とにかく前へ、前へとゆっくりと進んでいるものなんだよ。だから、あの曲は入れずにおくことになった。入れようと思えば入れられた曲は他にもあったということだね。

■個人的にこの作品はニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズの新たなはじまりを告げる作品ではないかと思います。非常に成熟し抑制された内容ですし、逆に言えば確信がなければここまで削ぎ落としたサウンドは出せないだろう、と。

NC:ああ。しかしまあ、さっきも話したようにまず俺たちは何もかもレコーディングしてみたんだよ。そこから腰を落ち着けてそれらの音源を聴き返す時間をとった、と。その時点での音源は君たちにいま聴いてもらっているフォーマットと実質変わりがないんだ。ところが俺たちは「ギターを足してみよう」だのなんだの......そこに音を加えはじめてね。ちょっとパーカッションも入れようかとか、数日間をあれこれやりながら費やしたわけだ。で、またあらためて皆で音源を聴き返してみたところ、結局そこからまた数日かけて足していったものをすべて取っ払うことになったという。というのも、何かしら......とにかくあれらの僅かな数の楽器がまとまって響く、その様がとても力強かったんだ。

■おっしゃる通り音数は少なく、メロディは繊細で侘しく......と、このミニマムな作品はあなたの音楽の美しいエッセンスを提示してもいます。意図的なものではないのでしょうが、なぜこういう「純化されたバッド・シーズ」とでもいうべき方向性になったんだと思いますか?

NC:うん......まあ......俺たちがどうして今回こういう音になったのか、自分でも分からないんだ。ただ、俺たちが何か加えるたびに何かが損なわれていく感じがした、そこだけは分かっていた。何もかも......と言っても多少のオーヴァーダブはやっていてアコギはちょっと重ねたけど、俺にとってのこのレコードの美しさ、このレコードに驚かされる点のひとつというのは、ギターがほぼ皆無に等しいところでね。

もちろん"Higgs Boson Blues"みたいな曲ではギターも鳴っているけれど、本当の意味でのいわゆる「ギター」が存在しないんだ。空間をすべて満たしてしまうようなギター・プレイがまったくないっていう。何かにギターを加えるとたちまちギターはすべてを固定して、空間を占領していってしまう。すっかりギターを取り除けば、とにかく......つねに音楽のなかに空間が存在することになる、というか。そこは今回俺たちが思い切りやった点だね。

■そうやって削ぎ落とされたレコードですが、ただシンプルなだけではありません。とても細かくディテールに富み、考え抜かれた作品だと思います。

NC:そうだね。

■ループやエレクトロのニュアンス、羽根のように軽いバッキング・コーラス、奇妙かつ不気味なノイズといった様々な質感の音にも引き込まれるわけですが、アルバム向けのバイオによれば「楽器以外のオブジェを使って生み出した音」も使ったそうで。具体的にはどんな楽器を使ったのですか。

NC:バイオの書き手がそう書いたのかもしれないけど、俺は知らないよ。

■ああ、そうですか。あの箇所を読んで「スコット・ウォーカーみたいに、吊るした肉をぶっ叩きでもしたのかな?」と想像してしまったんですが。

NC:いやいや、肉は叩いてない(笑)。そういうんじゃなくて......そうだな、アインシュトゥルツェンデ・ノイバウテンのレコードみたいなことはやっちゃいないよ。ベルリンに住んでいた頃に彼らのレコーディングを見に行ったことがあってね。スタジオに入ったら、彼らは「ジュルル・ジュルル・ジュルルッ!」って感じの音に耳を傾けてるところだったんだ。それでコントロール・ルームに目をやると、肉屋から仕入れて来た臓物、内蔵だのなんだのが山積みされてた。

■ひえええ!

NC:で、あごにマイクを括り付けられた犬どもがその臓物にガツガツ食らいついてたっていう(笑)。その様子を見ながら、ノイバウテンの連中は(眉をしかめ真剣そうな表情で)「こりゃいい、いい音がとれた!」って調子で。

■(笑)しかし、非オーソドックスな楽器は何か使ったんですか?

NC:まあ、そこらへんはすべてウォーレン(・エリス)の仕業なんだよ。ほんとその手の音は彼が仕切っていて......でも、そういった音の数々を彼がどうやって仕込んでくるのか、それは俺には謎のままなんだ。

■彼がいろんなトリックや楽器をスタジオに持ち込んで来る、という?

NC:いや、いや、いや、そうじゃない。彼があらかじめどこかでレコーディングしてくるんだよ。だから、彼がスタジオに来て(掃除機に似た音を真似る)「ブシュゥゥゥン......!」と何かしらの音を再生して、俺に聴かせるわけ。で、俺は「あ、それいいな。ちょっと待った、そのまま続けて」って調子でそのサウンドにあわせてピアノを付けていく、そんな感じで俺たちは曲を書いている。だから俺は彼が持ち込んで来るループだのノイズの正体が何なのか知らないんだ。でもある時彼の機材から「グィィィィ......ン、グィィィイ......ン!」って聞こえる音が出て来て、俺は「コオロギみたいな音だなぁ」と(笑)。

ってのも彼は家でトカゲをいくつか飼っていて、その餌として生きたコオロギを与えてるんだ。奴の家に行ったことがあるから知ってるんだけど、彼はいち度コオロギをしまってある箱を落っことしたことがあって、以来コオロギは彼の家中に居着いてしまったっていう。

■(笑)。

NC:だからウォーレンの家に行くと、聞こえるのは「イッ・イッ、イッ・イッ!」っていうコオロギの鳴き声ばかりというね。というわけで彼はそのコオロギを録音してスピードを遅くし、ビートを被せたりなんだりしてあの音を作り出したわけだ。

■彼が様々な色の音を提供する、と。

NC:まあ、今回に限らず彼はこれまでもそうやってきたけどね。

■で、そこからあなたは取り組んでいる歌にぴったりのサウンドを見つけていく、と。

NC:というか、それはスタジオ内での作業とは限らなくて、たとえば彼がループを送って来ることもある──ループを俺にメールしてくるわけ。それを自分のオフィスにあるサウンド・システムで流しながらピアノを付けていく、と。それは「ウン・ウン・ウン・ウン・ウンンン......」みたいなリズムというときもあるし、俺はそれにあわせてピアノを弾いてみる。"Wide Lovely Eyes"みたいな曲はそういうリズム感のあるループ(コン、コン、コンとテーブルを指で叩く)があって、俺がそこにピアノをつけて歌を書いていったものなんだ。そんな風にやっているんだよ。

■今作の歌詞とあなたの歌唱は侘しく、哀歌という趣きすらあります。とはいえもっとも印象的なのは作品全体に一種の「疲れ」を感じることです。「人生のむなしさに対する疲労」とでもいうか......。

NC:人生のむなしさ(苦笑)?

■私の解釈に過ぎませんが、なんらかの疲れが感じられるんです。

NC:そうかもね?

■これらの歌詞のインスピレーションはどこから来たんでしょうか。

NC:さあな......どの歌も、それぞれに違う類いの曲だしね。それに何であれ、インスピレーションがどこから湧いて来たのか、それは俺にもわからないんだよ。

というのも歌の元来のインスピレーションというのは、本当にちょっとした事柄やさほど意味のないごくありきたりな何かから出て来ることもあるわけでね。とにかく仕事に取り組むところから生まれるんだ。何もせずにダラダラしながら(椅子にどっかと腰掛け、天井に向けて両腕を伸ばす仕草をする)何かが自分にもたらされるのを待つ......っていうんじゃなく、歌詞のある一行をつなぎ合わせ、次には他のラインをあれこれと吟味してみて、それらを並べてみたらどうなるかやってみる、と。そういう細かい仕事なんだよ。

■たとえば"Jubilee Street"という曲は、ブライトン(ニック・ケイヴが現在住んでいる街)に実在するジュビリー・ストリートにちなんだ曲なのかな、と思ったんですが。

NC:ああ。でもあれは......実際のあの通りは、歌に出てくる同じ名前の通りとは全然別ものなんだ。だから俺はあの(実在の)通りについての歌を書いたわけじゃない、という。実を言えば俺は他の通りとあの通りとを混同していて、ブライトンのジュビリー・ストリートがどこに当たるのかを知った時は「ああクソッ......これがジュビリー通りか。図書館のあるあの通りかよ!」って感じで(笑)。

■すごくモダンな建築の図書館がある通りですよね。

NC:そうそう。だから、あれは別に実際のジュビリー・ストリートについて歌った歌じゃないんだ。でも他の人間に教えられたんだけど──俺はその事実は知らなかったんだけども──あのジュビリー通りというのは再開発された地域だそうでね。その以前はいかがわしい、赤線地帯めいた通りだったんだ。そうとは知らなかったけど、結局のところ自分は正しかったということになるな(笑)。

[[SplitPage]]ベルリンに住んでいた頃にノイバウテンのレコーディングを見に行ったことがあってね。スタジオに入ったら、彼らは「ジュルル・ジュルル・ジュルルッ!」って感じの音に耳を傾けてるところだったんだ。それでコントロール・ルームに目をやると、肉屋から仕入れて来た臓物、内蔵だのなんだのが山積みされてた。

Nick Cave & The Bad Seeds Push the Sky Away Bad Seed Ltd/ホステス |

■こんな風に緻密でさりげなく、ニュアンスに満ちたレコードを作れるバンドはなかなかいないと思います。あなたとバッド・シーズの間のケミストリー、クリエイティヴな相乗効果は現在ベストな状態にある、過去でも最高の状態だと言えるでしょうか?

NC:そうだね。このレコードを作っている時に、何かが起きていたんじゃないかと俺は思っていて......障害物が一切なかったんだよ。とにかくこう、何かしら「宿命」めいたところがあったという。かと言って夢見がちな戯言を並べるつもりはないけども、本当に俺たちは......俺たち全員の中に、とにかく「何かが起きてるぞ」って感覚があったんだ。レコードを作るのは、時として──俺はこれまで山ほどレコードを作ってきたわけだけど──時としてレコード作りというのは忌々しい「闘い」なんだよ。まさに戦場で、いろんな人間たち、様々な思惑、そしてあれこれの予定等々に対して常に闘い続けるって調子なんだ。

ところが今回はそうじゃなかった。このレコード作りにおいては何というか全員が同じ空気を吸っていた、という。うん......ある意味不思議なくらいエゴが欠けたレコードなんだよ、これは。今回はドラムがとても美しくて......トミー、トーマス・ウィドリアーがそのほとんどをプレイしている。以前は彼がドラムを担当していたけど、ジム(スクラヴノス)がそこに取って代わったわけだよね。でも今作ではドラムのほとんどをトミーが叩いているんだ。彼のドラムのタッチは非常に軽いものだから、その意味でも助けられたね。

■この繊細で侘しい作品を聴いていて、ふと「これはニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズにとっての『On The Beach』(ニール・ヤング/1994年)かもしれない」と感じました。

NC:まさか!(満面の笑顔)......(照れくさそうに)冗談はよせよ!!

■いや、マジな話です。

NC:(笑)わかった......最高だな。あれは俺のフェイヴァリット・レコードだからさ。

■そうなんですか、それは知らなかった。

NC:そう言ってもらえてとてもハッピーだよ。

■とくにあの作品の"Ambulance Blues"や......

NC:うん。それに"On The Beach"、アルバムのタイトル曲ね。ああ、そうだね......たしかに......嬉しいな(ひとしきり微笑む)。でもたしかに"On The Beach"という曲は、たとえば"Higgs Boson Blues"なんかのなかに何かしらの......うん、あのレコードからある程度影響を受けてる、というのは俺も感じる。だからそう言ってもらえるのはとても嬉しいよ。

■『On The Beach』のとくにアルバムB面は、ただ静かに聴き続けられると同時に聴くたび何か発見がある、そこがとても好きです。あなたの新作にもそれと同じ性質があると思いました。

NC:まあ、彼(ニール・ヤング)があれらの曲をレコーディングしたときにはあるやり方ってのがあったらしいからね。自分の作品がそれと似たものなのかどうかはわからないにせよ、彼のやり方には何というか「ファースト・テイク」めいたところがあるんだよね、本当に。だから歌のなかで何が起こっているのか、それを発見していく感覚があるというのかな。それでも曲は前へ前へと進んでいくわけで、ときたま彼が生まれて初めてこの歌を歌ってるかのように聞こえることがあるんだよ。だからとても生々しい。

で、俺たちのこのレコードもそれと同じと言いたいわけじゃないけど、たとえば"Higgs Boson Blues"はワン・テイクで録ったんだ。俺としてもあの歌がどんな風に展開していくか分かっちゃいなかったし......だから、俺たちはあの曲を前もって何度もプレイし練習したことがなかったという。

■あれはアルバムのなかでもベストな1曲だと思います。

NC:ああ。すごくいいよな。俺も気に入ってる。

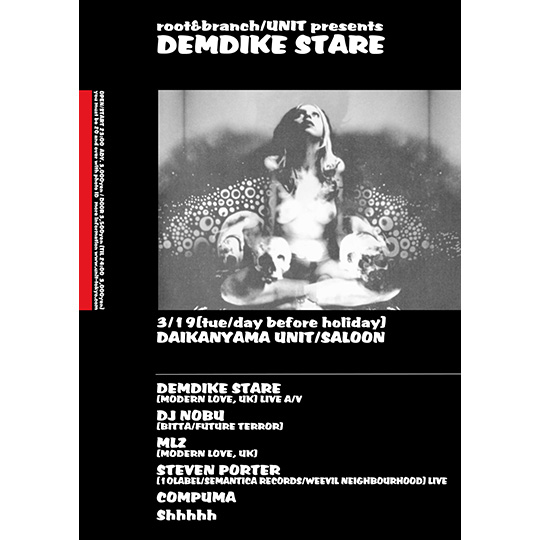

■今回のアルバム・ジャケットですが、過去数作に較べ象徴的でミステリアスなものですね。コンセプトを教えてもらえますか。

NC:というか、コンセプトはないんだよ。あの写真は偶然の産物で......

■「偶然撮影された」全裸女性を含む写真、ですか??

NC:(笑)わかった、わかった。だから、写真のあの女性は俺の妻なんだ。撮影されたのは俺の自宅の寝室。妻はフランス人写真家のドミニク・イサーマンと雑誌向けの写真撮影をやっていたところでね。妻はたまにモデルもやるんだ。で、あの時彼女は撮影の合間に衣装を着替えているところで、裸だったんだ。マントを着ての撮影をやったところで、そのマントの下は全裸だったという。で、ちょうど彼女がマントを脱いだ時に俺が「ハーイ、どう、うまくいってる?」なんて調子で寝室に入って行ったんだけど、ドミニクに「あっちに行って窓を開けてちょうだい!」と命令されて。寝室の雨戸はすべて閉め切ってあったからそれを俺が開けに行って、外の光が部屋に入ってきた途端スージー(・ビック/ニック・ケイヴの妻)はまぶしそうに顔をそむけた。その光景にドミニクが「パシャ! パシャ! パシャ!」とシャッターを切っていったという。それが済むと俺は部屋から追い出されたんだけどね、彼女達は撮影を続けようとしていたから。

で、後になってドミニクの撮影したスージーの写真を見返していたら、窓を開けた時のあの写真に出くわして「おぉ!」みたいな。とても綺麗だし、かつミステリアスな、そういう類いの写真だったわけだ。そこで俺たちはこの写真をレコードに使おうじゃないか、と思いついたという。写りがいい写真だから、スージー本人としてもハッピーということでね(笑)。

それでも12歳の子供をふたり持つ身としては、彼らの母親が素っ裸でレコード・ジャケットを飾るという事実に対処し切れていないけどね(笑)! しかしまあ、うちの子供も慣れるしかないか......名の知れた両親を親に持つ弊害のひとつだよ。

■でしょうねぇ(笑)。

NC:得することだって他にあるしね。

■ここしばらくバッド・シーズ、グラインダーマンの他に映画スコア、小説執筆等様々なプロジェクトも盛んです。まだやったことのないことで、チャレンジしたいのは? オプションや機会はいくらでもあるようですが。

NC:(軽く咳払い)というか、実はその選択肢をもっと狭めたいと思っているんだ。なんというか、俺はヤマアラシか何かみたいに「それっ!」とありとあらゆるチャンスを掴んでいったわけだけど、それはただ他の連中が俺にこれをやってほしい、あれをやらないかと依頼するようになったからなんだよ。で、その多くというのは......「自分はなんでこの仕事をやってるんだ?」みたいな。

だから、たとえば俺は突如として映画脚本家になったわけ。なんでそうなったのかは自分でも分からないんだよ。何やかやでそういう風になって、いまや俺には映画脚本家としてのキャリアみたいなものまである。脚本家になりたいなんて、これっぽっちも思ったことはないのに。だから、そういったもろもろの多くを今後はやめようかと思っているんだ。間違いなく映画はそうだな......あれはもう......映画ビジネスってのは本当にひどい世界だから(顔をしかめる)。

■来年はバッド・シーズのファースト・アルバムから30周年になります。

NC:......ああ。そうなんだってね。

■何かアニバーサリーの企画はありますか?

NC:来年なんだ?

■はい。

NC:うーん......(さして興味がなさそうに)まあ、何かするべきなのかもな。バッド・シーズの30周年?

■ファースト『From Her To Eternity』は1984年リリースですね。

NC:そうねえ......でかい再結成ショウでもやる? ブリクサ(・バーゲルド)にミック・ハーヴェイに、アニタ・レーンも呼び寄せるとか(笑)。どうだろうな、もしかしたらね。ってのも、昨日誰かにそう言われるまで俺自身来年で30年になると気づいてなかったんだよ。

取材:坂本麻里子