リドリー・スコットが『ブレードランナー』(1982年)を再映画化するという話はどうなっているのだろう。同監督の『エイリアン』(1979年)の前日譚だという『プロメテウス』(2012)を観たときに、いや、いまこの壮大なSFをやるんだったら『ブレードランナー』をやってしまえば思いっきりインなのに、と思った記憶がある。80年代をリアルタイムで知らない世代の、後追いの記憶によるいくぶんノスタルジックなリヴァイヴァルに、当時なら見事にハマったはずである。『プロメテウス』と同時に『ブレードランナー』を再見したのだが、そこには記憶にあったよりもずっと朗らかな近未来が描かれていた。キャッチーなディストピアとでも言おうか、『プロメテウス』の徒労感や空虚さに比べてよっぽど愉快なものに感じられたのだ。

シュローモやバスとも交流があるLA拠点のプロデューサー、ヤスパー・パターソンによるプロジェクト、グラウンディスラヴァによるサード・アルバム『フローズン・スローン』はサイバーパンクの影響下にあるという。たしかに言われてみればタイトルからしていかにもだが、それで思い出したのがヴァンゲリスによる『ブレードランナー』のあの大仰なサウンドトラックである。24歳のパターソンにリアルタイムでの記憶はないだろう、が、いわゆる名作として幼少期に80年代SFに触れている可能性は大いにある。『フローズン・スローン』はおそらく、そのおぼろげな記憶とインターネット以降のビート・ミュージックの知識が合体したものである。

はじめはいまの若いビート・メイカーらしく、多彩なリズムによる完成度の高さに耳を引かれた。基本ハウス・ビートが多いものの、“ターミネイト・アップリンク”でドラムンベースがさらっと出てくる辺り、語彙の豊富さを窺い知れる。が、それよりも耳に残るのはよく歌うメロディだ。それはゲスト・ヴォーカルのスムースな歌だけではなく、いやそれよりも、クセのあるシンセ。オープニングの“ガール・ビハインド・ザ・グラス”からして、メランコリックやアンニュイというよりは過剰にドラマティックに響くシンセ・サウンドは、なるほど音そのものよりもエモーションの込められ方が80年代シンセ・ポップを思わせる。前作『フィール・ミー』のバスが参加していた“スーサイド・ミッション”(……タイトルがいかにもバスだ)のようなナイーヴさよりも、全編にわたって参加しているレア・タイムスのヴォーカルによるアダルト感が前に出ていることもあるだろう、これまでよりもリヴァイヴァル感は強く、そして腰が砕けそうにキャッチーだ。ミニマルなハウス・トラック“オクトーバー パート2”のセクシーな歌と軽々しいシンセの絡みは華やかというかもはやチャラいが、だからこそ踊る足取りも軽くなる。いまの20代にとってディストピアはこの現実世界に探すよりも、80年代SFに見つけることのほうが愉しいことなのかもしれない。ラスト、“スティール・スカイ“は「鋼の空」という重々しいタイトルとは裏腹に、その空を突き破っていくような開放感に貫かれたハウスである。

アルカ(ARCA)ことアレハンドロ・ゲルシ(Alejandro Ghersi)はベネズエラ出身の24歳。現在はロンドン在住。2012年にNYのレーベルUNOよりリリースされた『Baron Libre』、『Stretch 1』と『Stretch 2』のEP三部作、2013年に自主リリースされたミックステープ『&&&&&』は、世界中で話題となる。2013年、カニエ・ウェストの『イールズ』に5曲参加(プロデュース:4曲 / プログラミング:1曲)。またアルカのヴィジュアル面は全てヴィジュアル・コラボレーターのジェシー・カンダによるもので、2013年、MoMA現代美術館でのアルカの『&&&&&』を映像化した作品上映は大きな話題を呼んだ。FKAツイッグスのプロデューサーとしても名高く、『EP2』(2013年)、デビュー・アルバム『LP1』(2014年)をプロデュース、またそのヴィジュアルをジェシー・カンダが担当した。2014年、契約争奪戦の上MUTEと契約し、10月デビュー・アルバム『ゼン』 (“Xen”)をリリース。

アルカ(ARCA)ことアレハンドロ・ゲルシ(Alejandro Ghersi)はベネズエラ出身の24歳。現在はロンドン在住。2012年にNYのレーベルUNOよりリリースされた『Baron Libre』、『Stretch 1』と『Stretch 2』のEP三部作、2013年に自主リリースされたミックステープ『&&&&&』は、世界中で話題となる。2013年、カニエ・ウェストの『イールズ』に5曲参加(プロデュース:4曲 / プログラミング:1曲)。またアルカのヴィジュアル面は全てヴィジュアル・コラボレーターのジェシー・カンダによるもので、2013年、MoMA現代美術館でのアルカの『&&&&&』を映像化した作品上映は大きな話題を呼んだ。FKAツイッグスのプロデューサーとしても名高く、『EP2』(2013年)、デビュー・アルバム『LP1』(2014年)をプロデュース、またそのヴィジュアルをジェシー・カンダが担当した。2014年、契約争奪戦の上MUTEと契約し、10月デビュー・アルバム『ゼン』 (“Xen”)をリリース。

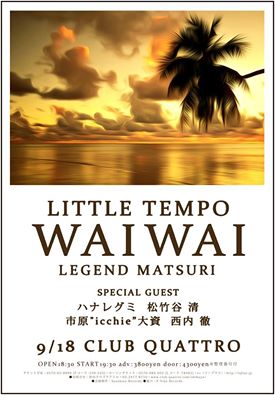

スティールパンの光の音! 太陽の様なサウンド! 夏を呼び込むダブ・パラダイス!

スティールパンの光の音! 太陽の様なサウンド! 夏を呼び込むダブ・パラダイス!  永積 崇(1974年11月27日、東京生まれ)。

永積 崇(1974年11月27日、東京生まれ)。 1957年、北海道・札幌市生まれ。80年代から90年代初頭に掛けて”TOMATOS”のリーダーとして活躍。メンバーには、じゃがたらのNABE CHANG(Bass)、EBBY(Guitar)やミュート・ビートの松永孝義(Bass)、今井秀行(Drums)らが在籍。TOMATOSは、80年代にじゃがたら、ミュート・ビート、S-KENと共にTokyo Soy Souceというライブ・イベントを企画、シリーズ化して、それまでの日本のロックとはまた違った新たな音楽シーンを作った。彼らの活動がベースにあった上で、後にリトル・テンポやフィッシュマンズが生まれたといっても過言ではない。又88年には、スカの創始者ローランド・アルフォンの初来日公演 "Roland Alphonso meets Mute Beat"でサポート・ギタリストとして参加、後世に語り継がれる感動のライブとなった。その後、ローランド・アルフォンとは2枚のアルバム『ROLAND ALPHONSO meets GOOD BAITES with ピアニカ前田 at WACKIES NEW JERSEY』、『Summer Place』を一緒に作り、リリースした。

1957年、北海道・札幌市生まれ。80年代から90年代初頭に掛けて”TOMATOS”のリーダーとして活躍。メンバーには、じゃがたらのNABE CHANG(Bass)、EBBY(Guitar)やミュート・ビートの松永孝義(Bass)、今井秀行(Drums)らが在籍。TOMATOSは、80年代にじゃがたら、ミュート・ビート、S-KENと共にTokyo Soy Souceというライブ・イベントを企画、シリーズ化して、それまでの日本のロックとはまた違った新たな音楽シーンを作った。彼らの活動がベースにあった上で、後にリトル・テンポやフィッシュマンズが生まれたといっても過言ではない。又88年には、スカの創始者ローランド・アルフォンの初来日公演 "Roland Alphonso meets Mute Beat"でサポート・ギタリストとして参加、後世に語り継がれる感動のライブとなった。その後、ローランド・アルフォンとは2枚のアルバム『ROLAND ALPHONSO meets GOOD BAITES with ピアニカ前田 at WACKIES NEW JERSEY』、『Summer Place』を一緒に作り、リリースした。 1990年代から関西で音楽のキャリアをスタート。京都のFUNKバンド"UNIT-4"、大阪のオーセンティックSKAバンド "DETERMINATIONS"のトランペッター、DUBバンド"BUSH OF GHOSTS"のリーダーを経てソロ活動を開始。また、キーボード奏者YOSSYとのYOSSY LITTLE NOISE WEAVERも始動。RICO RODRIGUEZ、EDDIE TANTAN HORNTON、Cool Wise Man、U-ROY 、STRANGER COLE、LITTLE TEMPO、PRINCE BUSTER、DENNIS BOVEL、mama!milk、ハナレグミ、CARAVANなど多くの音楽家と共演、サポート。

1990年代から関西で音楽のキャリアをスタート。京都のFUNKバンド"UNIT-4"、大阪のオーセンティックSKAバンド "DETERMINATIONS"のトランペッター、DUBバンド"BUSH OF GHOSTS"のリーダーを経てソロ活動を開始。また、キーボード奏者YOSSYとのYOSSY LITTLE NOISE WEAVERも始動。RICO RODRIGUEZ、EDDIE TANTAN HORNTON、Cool Wise Man、U-ROY 、STRANGER COLE、LITTLE TEMPO、PRINCE BUSTER、DENNIS BOVEL、mama!milk、ハナレグミ、CARAVANなど多くの音楽家と共演、サポート。 レゲエのフィールドを中心に数多くのライブ、レコーディング・セッションに参加しているサキソフォン&フルート奏者。2012年リリースのファースト・アルバム「西内徹バンド」につづき、今年はそのダブ盤、「西内徹DUB」をリリース。合言葉は「やまんです!」

レゲエのフィールドを中心に数多くのライブ、レコーディング・セッションに参加しているサキソフォン&フルート奏者。2012年リリースのファースト・アルバム「西内徹バンド」につづき、今年はそのダブ盤、「西内徹DUB」をリリース。合言葉は「やまんです!」