グローバル・コミュニケーションのアルバムが好きだったらあれと似たようなムードの曲が2曲くらいあるのはたしかだ。リロードの作品を彷彿させるというのもわかる。初期の頃の作品に思い入れがある人が、今作に共感できるというのもなんとなくわかる。でも、それは今作の一面でしかない。

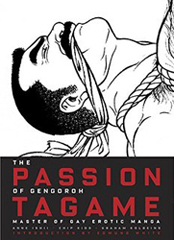

Mark Pritchard Uner The Sun WARP/ビート |

ぼくたちがコーンウォールを目指して車を走らせたのは、1993年の初夏だった。どこまでも続く英国の田舎の景色は、日常的に渋谷や新宿を行き来している人間からすれば、異世界だ。緩やかな丘陵地帯と羊たちの群れ、こじんまりとした村、古い家々……ぼくたちは、エイフェックス・ツインやブラック・ドッグやグローバル・コミュニケーションの背後にあるのはこの風景なのだと悟った。最新のテクノロジーを使ってクラブ・カルチャーにコミットしながら、彼らはときに、巧妙に都会を避けていた。彼らは、荒涼たる都会の音楽=デトロイト・テクノに影響を受けながら、田園描写も忘れないのだ。

マーク・プリチャードは、1990年代初頭に登場したUKテクノ勢の主要メンバーのひとりだ。リロード/グローバル・コミュニケーションというプロジェクト名の作品によって、彼の名は知られた。その音楽は、アンビエントでありエレクトロニカだった。『アンビエント・ワークス』に匹敵する作品を1枚選べと問われたら、グローバル・コミュニケーションの『76:14』を挙げる人は多いだろう。なぜなら『76:14』こそ、『アンビエント・ワークス』のドリーミーな音響を最大限に拡張した作品だったと言えるからだ。

90年代半ば以降のプリチャードは、『76:14』の甘い夢の世界をもういちど繰り返すことはなかった。むしろ逆だ。詳述をはぶくが、いくつもの名義を使い分けて、彼は都会的なクラブ・ダンス・ミュージックばかりを作り続けている。ジェダイ・ナイト名義でエレクトロ作品を出したときは、当時はけっこうな衝撃が走ったものだったが、そんな昔話などダブステップやフットワークにアプローチしている近年のプリチャードを聴いている人には、どうでもいいことだろう。

彼のソロ・アルバム『Uner The Sun』をリロード/グローバル・コミュニケーション時代に近いというのは、厳密に言えば間違いだけれど、大局的にはそう喩えるのも悪くはない。現在はオーストラリアに住んでいるプリチャードだが、『Uner The Sun』からは英国の田園風景が見えてくる。あのときの、初夏のサマーセット州の美しい黄昏が蘇る。

トム・ヨークにビビオ、70年代に活躍したベテランのフォーク歌手リンダ・パークスも参加。こういうなかに、ラッパーのビーンズとの共作を入れるところが「らしい」と言えば「らしい」のだが、それでもこのアルバムは英国的な叙情性に満ちている。まさに老成円熟したUKテクノを代表する1枚だろう。

あの辺の音のほとんどはメロトロンで出しているんだ。フルートの音は昔から好きで、フルートやクラリネットのほかに、生チェロやフレンチ・ホルンの音も使っている。そういうのの多くがメロトロンから出した音を重ねている。たしかに牧歌的な雰囲気があるよね。イギリスの田舎特有の雰囲気がね。

■とにかくあなたはこのおよそ25年間、作り続けてきた、いろいろな名前を使って、いろいろなスタイルにアプローチしました。そういうなかにあって、今回初めて本名でアルバムを出すということはどのような意味があるのですか?

マーク・プリチャード:理由はいくつかあったんだ。何年もの間、いろいろな名前を使ってきたのはたしかで、それは、余計な先入観なく純粋に音楽だけ聞いてもらいたいから、という理由があった。ただ、やり続けていくなかで、混乱を招くことになったというのもあったし、いまの時代、ひとつの名義でキャリアを築くだけでも大変だというのに、毎回違う名前で作品を出すというのは、音楽を出す上で取り上げられ難くなったし、売り込みもし難い。あと、これだけずっと音楽を作ってきたわけだから、ぼくが作ったものにしても、人と作ったものにしても、ぼくが違う名義でやってることを多くの人は知っている。だったら、いっそシンプルに自分の名前で出したらいいんじゃないかって思った。そしてアートワークやアルバム名を使って、その作品の世界観を伝えればいいってね。

それと、違うスタイルの音楽をより頻繁に出せるようになればいいという期待もあった。というのも、例えばAfrica HiTechを例にあげると、あのプロジェクトに数年は専念しなければいけないわけで、その途中でアンビエント・ミュージックを出したいと思ったら、別の名前で出さなきゃいけなくなるし、ヒップホップな作品にしても別名義で出すわけで、別のプロジェクトを同時進行しようとすると、混乱を招く恐れがある。だったら、全部自分名義で出すことで、より幅の広いスタイルの作品を続けて出すことができるんじゃないかって思った。それが一番の理由。

というのも、常にいろいろな音楽を並行して作っているわけで、3年あるいは6ヶ月決まったスタイルのものばかりを決めて作っているわけじゃない。(それぞれ別名義で出すことで)そういう様々な音楽の出し方が難しくなっていた。例えば、今回の作品もかなり前からずっと出したいと思っていた。だったら名前を統一することで、もったたくさんの音楽を世に出せるんじゃないかと思ったんだ。ぼくはクラブ・ミュージックはもちろん、いろいろなスタイルのものを作るけど、アンビエントな曲だったり、サントラだったり、ダンスホール・トラックを作ることだってあるかもしれないわけだ。うまくできればいいと思っている。

■ある意味アートワークも象徴的に思いましたが、あれはあなたのアイデアですか?

MP:いや。ここ3作のEPに続き、今回のアートワークもJonathan Zawadaが手がけてくれたんだけど、そのEPのとき時に彼には言ったんだ。「ぼくの好みをわかっているよね。これまでの作品とは違ったものにしたい」とだけ伝え、「自分が好きなようにやってくれればいい」とね。結果として彼は凄くいいものを作ってくれた。

で、今作を作ることになったとき、制作に取り掛かった2年ほど前から、彼にできた曲を送っていたから、彼も作品が形になっていく過程をわかっていた。そしてまた「音楽を聴いて、感じたままに作って欲しいとだけ言った。その結果できたのがあれだ。アルバム同様かなり長い期間を経て完成したものでもある。いくつかの画像を作ってくれて、手直しも加えたりして、最終的にはその中から4、5枚使うことになった。そこから彼が別の仕事をやっていて、その後さらに作業をしてくれて、あのジャケットができた。

制作に入ってから1年くらい経った頃だった。あの砂を海の絵を見てすぐに「これだ!」と思った。他にもジャケットの候補はあった。大きな岩が宙に浮いているのもそうだった。でも、あの砂と海のを見た時に「すべてを結びつける」「ジャケットで決まりだ」と思った。彼はすべての曲にそれぞれ1枚の絵を用意してくれたんだけど、彼には感じたままにやってもらいたかった。ぼくが音楽を作るときと同じように。外からの影響を受けることなくね。このアルバムは、他の人の意見を聞くことなく、自分がやりたいように作りたいと思った。彼にも同じ自由を与えたかった。

彼から聞いていたのは、デザイナーとして依頼を受けるとき、「なんでも好きにやってくれていいから」と言われるんだけど、実は前にやった作品と同じようなものを作って欲しいと思っている。2年前にやった作品を気に入ってから、ってね。でも、アーティストだったら常に新しいことをやりたいと思うだろう。だからぼくは「彼を信頼しているし、気も合う、作品との向き合い方も近いものを感じる」と思って、彼に完全な自由を与えた。そしたら、信じられないくらい素晴らしいものを作ってくれた。嬉しいよ。つい2、3日前に、完成したアナログ盤を手に持ったんだけど、出来栄えにはこれ以上ないくらい満足している。アートワークが素晴らしいおかげで、アルバム自体も作品として一体感が増したと思っている。彼は“Sad Alron”のヴィデオも手がけてくれたんだ。あとプレス用の写真も。ぼくの上半身を3Dスキャンして、いろんなデザインを施してくれた。それもだけど、彼が次に何をやってくれるのか、予想できないから、毎回見るのが楽しみでしょうがない。

■繰り返しますが、とにかくあなたはこのおよそ25年間、作り続けています。ぼくは幸運にも、あなたの〈Evolution〉レーベルやリロード名義の最初のアルバム、そしてチャプターハウスのリミックス・アルバムやグローバル・コミュニケーションの『76:14』、あるいはジェダイ・ナイト名義のエレクトロをリアルタイムで聴いてきた世代です(だから現在、いい歳です)。そういう耳で聴くと、今回のアルバムはリロード名義の作品や『76:14』のモード、つまり、初期のあなたの作風がミックスされているようにも思いました。それは意識されましたか?

MP:作品を作る上で、過去を振り返るのは好きじゃないから、そういうつもりはなかった。もちろん、過去の作品のいくつかは聞き返すこともあるし、嫌いになったわけじゃない。常に前に進みたいと思っているだけ。今回は、「クラブ・ミュージックではない作品を作りたい」という意識が一番大きかった。当初のアイディアは、もっと前衛的で実験的なものだった。でも、制作にかけた2年間で、どの曲を収録するか、新たな曲を書き下ろしたり、昔に書いたものに手を加えたりして、作品のバランスが変わっていった。仕上がりには満足している。もっとダークで実験的で風変わりな作品になる代わりに、様々な感情のバランスのとれたものになったと思う。

アルバムを聴けば、例えばグローバル・コミュニケーションのアルバムが好きだったらあれと似たようなムードの曲が2曲くらいあるのはたしかだ。でも、あれと同じことをやろうとしたわけじゃない。今回アルバムのサウンド面で目指したのは、明るすぎない、今風ではない、前面に押し出すようなサウンドではなく、人を引き込む奥行きのあるものを作りたかった。アルバムのよりダークな曲は、君の言うリロードの作品を彷彿させるというのもわかる。でも、使用している楽器が違う。まあ、自分で客観的に語るのはなかなか難しいんだけどね。

とはいえ、初期の頃の作品に思い入れがある人が、今作に共感できるというのもなんとなくわかる。しかしそれは今作の一面でしかなく、アルバムとしてはもっと幅広い。ビビオが参加している曲は、ビーチ・ボーイズ風のヴォーカルを使ったサイケデリックでありながらエレクトロニック、といった、初期とは全く違う作風の曲もある。なかにはライブラリーっぽい雰囲気の曲もある。これまでぼくがやってきたすべての音楽を彷彿させるヒントがある一方で、新しいテイストも含まれている」

■ Africa HiTechではグライムやジューク、Jedi Knightsではエレクトロ、 N.Y. Connectionではハウス、Secret Ingredientsではガラージ、Chaos & Julia Setではドラムンベース、Troublemanではラテンやブロークンビーツなどなど、あなたは常に名義を変えてスタイルも変えてきました。しかし、今回のアルバムでは特定のスタイルを主題としなかった。逆にいえば、現在あなたを夢中にさせるような新しい動きがないののでしょうか? たとえばいまはクラブ・ミュージックが停滞している時期だと感じますか?

MP:現状に対する反動ということはない。この手の音楽は、これまでずっとクラブ・ミュージックを作る傍らでずっと作っていたからね。今作の1/3は、2009年~2010年頃に書いたアイディアが元になっている。というのも、1日、ないしは半日か数時間掛けて、曲の素描を手掛けて、それを寝かせておいて、また引っ張り出して、さらに手を加える、ということをいつもやっている。だから、2009年~2011年頃にアルバムの1/3ができた。まさにAfrica HiTechをやっていた頃だ。

それよりも古くに書いたものだってある。“Ems”は2005年に書いたんじゃないかな。ビーンズとの曲なんかは12~3年前にやったものだ。作曲もレコーディングも。そこに、新しい曲も加えていった。前から絶対に入れたいと思っていた曲があって、入れてもいいかもと思っていた曲もあって、入れるのをやめた曲もあって、新しく加えた曲もあった。今回出すにあたって、2年間引きこもって、集中して、新しく曲を書きおろすと同時に、全ての音源をミックスした。長いあいだ寝かせてあった曲も、あらためてミックスすることで、アルバムを通してのサウンドというのができた。10年前にミックスしていたら、その曲だけ違うサウンドになっていただろう。そうやって2年掛けて仕上げた

そのあいだも、クラブ・ミュージックは書いていた。現在のクラブ・ミュージックが個人的にすごく夢中になれるかと言ったら嘘かもしれない。それでも、いいものはある。いいクラブ・ミュージックも聴こえてくる。いまのクラブ・ミュージックに嫌気がさして今作を作ったわけじゃない。それだったらむしろクラブ・ミュージックを作る動機になるだろう。「面白いものがないから、自分で作っちゃえ」って。この数年も、いいものはあった。自分ではやらないけど、4つ打ちのものとかで面白いものを聴いたし、フットワークからも面白いものがまだ出ているし、ドラムンベースやグライム、それからダブステップにしても、オリジナルの人たちがダブステップの良さを失わずにいいものを作っている。いいものは現在でもあるよ。

■プログレッシヴ・ロックと括られるものであなたが好きなバンドがいたら教えて下さい。

MP:コレクターというほどではないけど、プログレッシヴ・ロックは聴くよ。フォークやサイケが好きだけど、ロックも聴くし、いろんな音楽を聴く。プログレッシヴ・ロックに関しては、レコードを集めるほどハマったことはないけど、たまに特定のものを探すことはある。フォークやサイケデリック・ミュージックの方が夢中で聴いた。イギリスのバンドやヨーロッパもので聴いたものはあるけど、すぐに名前が思い浮かばないな。

■『76:14』がそうであったように、あなたは曲そのもののインパクトを重視するあまり、曲名すら放棄することもありました。しかし、今回はすべておいて意味があるように思います。1曲目の曲名を“?”にしたのはなぜでしょうか?

MP:あのタイトルの由来を説明すると、ヨーロッパをツアーした際、ロンドンの友人の家に泊めてもらっていたんだ。彼のスタジオにね。ちょうど彼がHo Hum Recordsというレーベルを始めようとしていたんで、もし良かったら泊めて貰ったお礼に君のレーベルのために1曲作るよと申し出て、1日で曲を作った。彼にもエンジニアで手伝ってもらった。その日がツアーのオフ日で、体調を酷く崩していたんだ。大風邪をひいてしまってね。それでもやらなきゃと思って、咳止め薬を飲んで、作業をした。頭が朦朧とする中で気付いたら曲ができていて、何てタイトルをつけたらいいのかわからず、ただ「?/Mark Pritchard」と書いたんだ。それを数人の人に送って、Malaに送ったら、DJセットで掛けてくれて、ダブプレートも作ってくれた。そうやって時間が経って、「もうこのままタイトルにすればいい」と思ったんだよ。

アートワークを手がけてくれたJonathanにも話をしたら、「?」自体、インパクトのある記号だから、「そのままがいいね」ということになった。曲名に関しては、真っ先に思いつくこともあれば、何かをきっかけに思いつくこともあるし、単なる言葉あそびのこともある。「変えた方がいいな」と思うこともあれば、「このままで行こう」と思うこともある。この曲に関しても、”?”のままでいいと思ったし、インパクトのある曲だから、ぴったりだと思ったんだよね。

[[SplitPage]]

初めて日本に行ったのがたしか90年代半ば頃だったと思うんだけど、何に驚いたかというと、イギリス西部の何もないど田舎で育った者がいきなり渋谷みたいな場所に行くと、それまで自分が知っていた世界とは圧倒的に真逆の場所だった。人の多さやネオンや高い建物に囲まれた喧騒に圧倒されながらも、不思議とストレスを感じることはなかった。

Mark Pritchard Uner The Sun WARP/ビート ElectronicaAmbientTechnoFolkExperimental |

■歌があり、詩があります。このアルバムには音のコンセプトだけではないが意味や主題があると思うのですが、そのことについてお話しいただけますでしょうか?

MP:アルバムを通してコンセプトがあるわけではなく、言葉に関しては、フィーチャーしたアーティストにすべて一任した。ぼくの方からガイドラインを出すことはなく、曲を聴いて、彼らが感じたままにやって欲しかった。ビビオの場合、トラックを送ったら彼の方からいくつかヴァースやサビのアイディアを返してくれて、それに対して「最高だ。そのまま続けて」とぼくから返した。とくにハーモニーを聴いたときはすごく気に入って「もう思い切りなんでもやってくれ」と言ったよ。トム・ヨークにしても「感じたまま好きにやってくれていい」とだけ伝えた。リンダにしても、ビーンズにしても。だから、言葉に関しては彼らがすべて貢献してくれたんだよ。

■“Beautiful People”から“You Wash My Soul ”、“Cycles Of 9”にいたる展開が素晴らしいと思ったんですが、安らぎのようなものがあるというか、全体的にゆっくりとした時間が流れていて、とくに中盤にはその心地よさを感じます。このような感じ方は、あなたが意図したところでしょうか?

MP:アルバムはさまざまな感情のあいだを行き来するものにしたかったのと、ヴォーカルが入った曲を全体に散りばめたかった。曲順を決めるのは非常に重要であり、非常に難しい工程だ。パートナーのローナや友だちにも何パターンか曲順を提案してもらったりした。当然自分でもやってみた。アルバムをどう始めたいかはわかっていたし、ヴォーカル・トラックを散りばめたかったのもわかっていた。人を飽きさせないようにと、前半にばかりヴォーカル曲を集めことはしたくなかった。むしろ、驚きや、様々な展開を持った作品にしたかった。

1曲目の”?”はパワフルかつムーディーだ。で、おそらくアルバムで一番明るい曲がビビオの曲で、それ以外2曲目に持ってくるのは無理だった。1曲目のヘヴィーさからすくい上げられなきゃいけないと思ったから。そのあとにダーク目の曲があって、そこから美しく、穏やかな中盤になる。ぼくとしては、同じような感情、ムードを続けざまに並べるのは違うと思った。”Beautiful People”は美しい中にもの悲しさがあって、”Cycles Of 9”はややポジティヴで、”Where Do They Go, The Butterflies”もそう、そうやって変化を持たせたかった。そこからよりダークで不気味な感じへと後半展開していく。そして最後にまたそこから抜け出す、という。

悲しいものばかり続けざまに並べると、印象も薄れてしまう。変化をつけることが必要だ。曲順には凄く時間をかけたよ。曲間の間もね。何度も変更したし。最後の曲(Under The Sun)なんて、冒頭4曲のどこかに入るとずっと思っていた。でも、あえて最後に持ってきたことで最高の締めくくりになった。パートナーからの助言は大きかった。彼女はラジオDJで、クラブDJでもある。自分だと近すぎて見えないものが、他の人に渡すことで見えてくる。人に渡すことで、自分だったら絶対に並べなかった曲同士を並べたりする。ローナなんかは余計な先入観もなく、曲を聴いて感じた印象をもとに判断するんだ。人に曲順のアドヴァイスをもらうことを、アルバムを作る人には是非勧めるよ。とくにラジオDJはいいよ。

■“You Wash My Soul ”についてですが、ひょっとしてギター・サウンドを試みたのははじめて?

MP:え~っと…………、そうかもね(笑)。ギター・サウンドを断片的に使うことはこれまでも何度かあったと思う。でも、アコースティック・ギターの音に、他の楽器を重ねた構成は初めてだろう。若い頃にギターをやってて、いまもギターを持っているから、曲のなかで少し弾いたりしたことはこれまでもある。でも今回は友人にアコースティック・ギターを弾いてもらった。ぼくよりも上手いからね。ぼくよりいいギターを持ってて、録音するのにいいマイクも持ってたから。Skypeを介してセッションをしたんだ。画面の向こうで彼がいろいろなことを試してくれて、「なんとなくこんな感じで」っていうのが決まったら、彼の方で録音して、それを送ってくれて、そこにぼくが他の要素を加えて、それをリンダに送った。ここまでストレートなアコースティック・ギターの音源をトラックで使ったのは初めてだね。

■アナログシンセサイザーを多用したということですが、全体的に温かい印象を受けますし、とくにいくつかの曲(“Sad Alron”や“Cycles Of 9”など)で見られるフルートのような音色は全体に牧歌的な雰囲気を与えていると思いますが、その牧歌性のようなものはどのくらい意識して作られたのでしょうか?

MP:あの辺の音のほとんどはメロトロンで出しているんだ。いい感じのローファイで懐かしい感じの音の質感が気に入っていて、曲を書く段階から使っている。フルートの音は昔から好きで、フルートやクラリネットのほかに、生チェロやフレンチ・ホルンの音も“Cycles Of 9”では使っている。そういうのの多くがメロトロンから出した音を重ねている。この曲はたしかに牧歌的な雰囲気があるよね。イギリスの田舎特有の雰囲気がね。

他にも、トラディショナルなフォーク(つまり民謡的ということでしょうか)のメロディを指摘された。サウンドに影響されてそういうメロディになったのだろう。”Sad Alron”も、シンセだけど、フルートっぽい音に仕上がっていて、メロディがフォークっぽい。なぜそうなったのかはわからないけど、ぼく自身、フォークもトラディショナル・フォーク・ミュージックも大好きだ。珍しいトラディショナルならではのコード(和音)も昔から好きなんだ。エイフェックス・ツインやプラッドやBalil、初期のThe Black Dogの音楽からも聴き取れる。彼らには、彼らの影響元があったんだと思うけど。無意識に出てくるものだと思う。

■“Cycles Of 9”など魔法めいた曲名ですが、サマーセットというケルティックな土地柄との関わりはありますか?

MP:サマーセット以外にもデヴォンとコーンウォールに住んだことがあって、オーストラリアに来てもう11年になるけど、イギリスのあの地域が恋しいと思うことはたしかにある。オーストラリアにも似た場所はほんの少しあるけど、基本的にはまったく違う環境だから、あの辺のことを思い浮かべることもある。ニュージーランドにはデヴォンと雰囲気が似た場所があるんだ。ああいう場所で育ったということが関係しているのはあると思う。

Jonathan のアートワークにも、何点かあの辺を思い出せせてくれたものがあった。例えばなかに浮いた岩のとかね。おそらくもっとSFっぽいイメージで、(イギリスの田園とは)全く関連性はないんだと思うけど、ああいう岩石を見ると、コーンウォールやデヴォンやサマーセットの辺りを思い出す。だから、あのアートワークを見たときは嬉しかったよ。「つながってる」と思ったね。

■マザー・グースの子守唄は、人によるでしょうけど、イギリス人にとってどんな空想をかきたてられるものなのでしょうか?

MP:子供の頃によく聴いた思い出がある。アルバムで唯一使っているサンプルなんだけど、聴いたのは結構前なんだ。何度か使ってみたんだけど、形にすることができなかった。で、数年前にまた試みたら、あの曲ができた。あれを聴いてぼくがまず思い浮かぶのは、昔のディズニー作品なんだよね。ものすごく初期のディズニー作品の音楽が好きなんだ。どこか不穏な響きがあるのと、音の質感が好きなんだ。声もわざとピッチを上げているらしい。前に読んだんだけど、録音の時にテープの回転速度を落としたり、早めて、歌を録音してから、普通の速さに戻した。だから、不気味で異世界っぽさがあった。昔からそれが好きだった。

あの曲でぼくがやろうとしたのもそれだ。ジュリー・アンドリュースの声にもそういう雰囲気がある。歌詞にしても、すごくインパクトがあるよね。そこに描かれている世界観も好きなんだ。しかも、オリジナルは18世紀に書かれたんだよ。あの歌の成り立ちを調べてみたんだ。18世紀中期に書かれて初版が世に出た。アルバムのタイトル曲でもあるんだけど、最初はタイトルにするのを躊躇したんだ。Under The Sun(太陽の下)というと、みんな「天気のいいオーストラリアに移住してさぞかし日光を浴びる生活を満喫している」という内容だと勘違いしてしまうんじゃないかと恐れたんだ。実際はこの2年間完全に夜行性の生活を送っていて、太陽なんて見てない。極たまに早朝家に帰る時に見るくらいだ。でも、あの引用があったお陰でアルバムがまとまったと思う。あの世界観が好きで、アルバムのタイトルにした。アルバムを聞いてくれれば、その意図もみんなわかってくれるだろうと思った。アートワークにしても、ジャケットの絵柄を最初に見た時に、すべてが腑に落ちた。Jonathan にしても、ぼくにしても、作品を作る時は、全てを作品の中で語るのではなく、受取手が想像力を膨らませられるよう、ヒントをいくつか仄めかしつつ、曖昧なままにしたかった。自由に解釈してもらいたい。

■日本はあなたが思っているほど良い国ではないないのですが、あなたは日本のどんなところがそんな好きなんですか?

MP:初めて日本に行ったのがたしか90年代半ば頃だったと思うんだけど、何に驚いたかというと、イギリス西部の何もないど田舎で育った者がいきなり渋谷みたいな場所に行くと、それまで自分が知っていた世界とは圧倒的に真逆の場所だった。人の多さやネオンや高い建物に囲まれた喧騒に圧倒されながらも、不思議とストレスを感じることはなかった。慣れ親しんだ穏やかな田舎からいきなり、情報過多の喧騒に放り込まれたら、普通だったらストレスを感じでもおかしくないのに、日本ではそう感じたことがない。全てのものが正しく機能していて、落ち着いているという印象を受けた。

そこから、何度か日本を訪れていくなかで、いろいろなことに気づくわけで、まず気づいたのが、人を敬う文化だ。忙しいなかにも、他人への思いやりや気配りを感じる。お辞儀の習慣もいいと思った。日本に行くのは大好きだよ。他では見たことがないものを見ることができる。音楽的な部分でも、日本の人からは音楽への強い愛を感じる。幅広い音楽に興味を持ち、一度好きになったものはとことん掘り下げる。そういうところも好きだね。フットワークの時だって、日本人のクルーまでが一緒に踊りたいと言ってくれたんだ。踊りを覚えたいってね。他の国ではあまり体験しないことさ。日本の音楽ファンの情熱が好きだ。もちろん世界中に音楽はファンはいるけど、日本のファンはとことん突き詰めて、勉強する。そういうところが好きだ。食べ物も好きだし。Taico Clubで行った時に、日本の田舎も少し見る機会があったんだけど、最高だった。1日しか滞在できなかったけど、本当は1週間くらいいたかった。

日本の芸術にも興味がある。日本の伝統音楽についてもっと知りたいんだ。次に日本に行ったときは、歌舞伎や能の音楽にも興味があって、YouTubeで舞台見ているんだけど、日本に行ったら本物を見たいと思っている。そうやって日本に行くときは、ライヴ以外にも、4、5日オフをとってレコード屋に行ったり、ギャラリーに行ったり探索するのを楽しみにしている。もちろん、日本のオーディエンスの前で演奏するのも大好きだ。東京でのライヴはいい思い出のものばかりだ。一度、クラブ・ミュージック以外の曲のDJセットをやったことがあるんだけど、オーディエンスはみんな床に座って、目を閉じて最後まで聴き入ってくれた。立って人と話したりすることなく、音楽の世界に没頭してくれて、ぼくの意図を完璧に理解してくれた。そこまでしてくれる観客って多くはいないんだよね。

最後に日本でプレイしたのはたしかエレクトラグライドだったと思うけど、スティーヴ(・ホワイト/Africa HiTechの相棒)もいて、その時もジャングルをかけたり、フットワークの曲を差し込んだりすると、いちいち観客が盛り上がってくれてね。そこまでコアな選曲とまでは言わないけど、ある程度の年齢でなければ知らない曲だったりもするわけで。スティーヴと曲をかけながら、珍しい曲をかけても、みんな反応してくれて、イギリスでかけても、そこまでの反応は得られないかもしれないっていう(笑)だから、いつも日本に行くのを楽しみにしているんだ。

interview with ANOHNI

interview with ANOHNI 1. アノーニと電子音楽

1. アノーニと電子音楽