ジョン・グラントは、ゲイとして歌うことを少しも恐れていないシンガーだ。その痛み、喜び、孤独、愛を赤裸々にさらけ出し、HIVポジティヴであることも公表し、さらにはその心境をも歌っている。だから彼が日本に来ると聞いたとき、僕が会ってほしいと真っ先に思ったのが田亀源五郎氏だった。田亀氏こそ、日本でゲイとして表現することをもっとも恐れていないアーティストのひとりだからだ。ゲイ・エロティック・アートというのは、ゲイであるということを肯定する、その支えになるはずのものだ。形は違えども、両者の表現にはゲイとして生きることがたしかに刻まれている。

そうして実現した対談は、想像していた以上に熱を帯びたものになった。ゲイ・カルチャーの現在をヴィヴィッドに伝えるものになったとも思う。僕は立ち会いながら真摯な対話に胸を打たれるばかりだった。

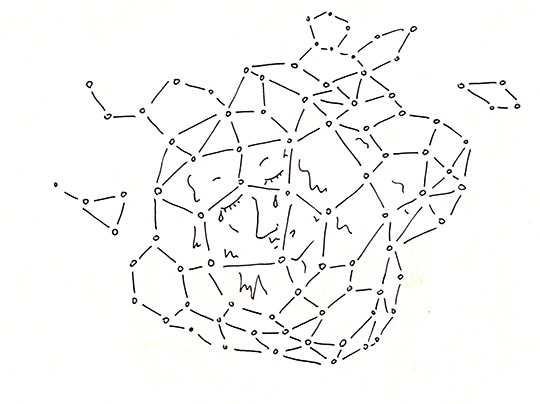

そして、その貴重な出会いは思わぬ続報をもたらしてくれた。ジョン・グラントは今月のHOSTESS CLUB ALL-NIGHTERで再来日することが決まっているが、その際に田亀源五郎氏がイラストを手がけたジョン・グラントの日本限定Tシャツが発売されるそうだ。田亀源五郎のタッチがたしかに感じられるクールな仕上がり。率直に言って、大手アパレルが手がけたプライド・コレクション系のアイテムよりも、ひと癖もふた癖もある絶妙なものになっていると思う。両者のファンだけでなく、先日の対談で興味を持たれた方にもぜひチェックしていただきたい。

フロリダのゲイ・クラブで起きた銃乱射事件の数日後、ジョンはコンサートでカイリー・ミノーグをゲストに迎えて“グレイシャー”を歌いあげた。対談でも話題になった曲だ。僕は田亀氏の『弟の夫』の連載を毎月読みながら、その曲の歌い出しのことを思い返す……「自分の人生を生きたいだけ 知る限りのいちばんいいやり方で」。そして『弟の夫』に目を戻すと、そこではゲイたちの「自分の人生」が丹念に描かれている。あらためて、この特別な出会いを祝いたいと思う。 (木津 毅)

HOSTESS CLUB ALL-NIGHTERで来日するジョン・グラント、漫画家・田亀源五郎がイラストを手がけた日本限定Tシャツの発売が決定!

今年4月にHostess Club Presents Sunday Specialにて初来日を果たし、その魅惑のバリトン・ボイスで会場全体を虜にし、その日のベストアクトとの呼び声も高かったジョン・グラント。今月20日(土)に開催されるHOSTESS CLUB ALL-NIGHTER(以下HCAN)にて早くも再来日が決まっている彼ですが、この度なんと漫画家、ゲイ・エロティック・アーティストである田亀源五郎がイラストを手掛けた日本限定Tシャツが発売されることが決定しました!

前回来日時に対談形式のインタビューで初対面を果たした二人。短い時間ながらもゲイ・カルチャーというテーマで始まった対談は、お互いの経験や政治的な話題まで交えて大いに盛り上がりました。そしてお互いの作品へのリスペクトから生まれた今回のTシャツはジョンの顔をモチーフとしながらも田亀源五郎らしさが満載!まさに日本のファンの為のスペシャルな仕上がりとなっています。

こちらのTシャツ(価格:3,500円、サイズ:S/M/L/XL)はサマーソニックとHCANの会場である幕張メッセにて8月20日(土)、21日(日)に販売。そして開催後にはHostess Entertainmentの公式オンラインショップであるHostess Club Shopでも若干枚数販売予定です。

ジョン・グラント×田亀源五郎対談記事はこちら:

special talk : ジョン・グラント × 田亀源五郎

何を歌い、どう描くか──ゲイ・アーティストたちのリアリティ

■田亀源五郎 マンガ家/ゲイ・エロティック・アーティスト

1964年生まれ。1980年代からゲイ雑誌を中心にマンガやイラストを発表。マンガ単行本は日本国内のみならず、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語などでも翻訳出版されている。代表作『銀の華』『君よ知るや南の獄』。現在「月刊アクション」(双葉社)で連載中の初の一般向けマンガ『弟の夫』で第19回文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞。アーティストとしては主に海外で活動。パリ、ニューヨーク、ベルリンなど、個展開催多数。企画展への招聘参加やアートブックへの作品収録も多数。

■HOSTESS CLUB ALL-NIGHTER公演情報

出演: Dinosaur Jr. / Animal Collective / Deerhunter / Temples / Asgeir

/ Savages / Matthew Herbert / John Grant

日程:2016/8/20(土)<サマーソニック2016 ミッドナイトソニック>

場所:幕張メッセ

OPEN 22:00/START 23:15

オフィシャルサイト:https://ynos.tv/hostessclub/schedule/201608hcan/

チケット:

・通常価格¥8,500(税込)

枚数限定

チケット絶賛発売中!

詳細情報はこちら:https://ynos.tv/hostessclub/schedule/201608hcan/ticket/

■バイオグラフィー:

元ザ・サーズのヴォーカリスト。バンド解散後、ソロ活動を開始し2010年に1作目『クイーン・オブ・デンマーク』を<Bella Union>からリリース。英MOJO誌の年間ベスト・アルバムに選出される等話題となった。2013年の2作目『ペール・グリーン・ゴースツ』はラフ・トレード・ショップス2013年年間ベスト・アルバム1位獲得した。2014年には英詞を手がけたアウスゲイルのデビュー・アルバム『イン・ザ・サイレンス』が世界で大ヒットを記録し、ブリット・アワードにおいて「最優秀インターナショナル男性ソロ・ アーティスト」にもノミネートされた。16年、3作目『グレイ・ティックルズ、ブラック・プレッシャー』(全英5位)で待望の日本盤デビューを果たし、4月のHostess Club Presents Sunday Specialにて初来日公演も敢行。ドラマーにバッジー(スージー・アンド・ザ・バンシーズ)を迎えた豪華バンドを率いての初来日は大きな話題となった。同年8月、HOSTESS CLUB ALL-NIGHTERで再来日が決定!