RADIQ名義(ベーシック・チャンネルのファンならPaul St. Hilaireとのコラボはいまでも記憶に焼き付いているでしょう!)や田中フミヤとのユニットDartriixなど、クラブ・ミュージックの領域においてはもちろんのこと、映画音楽の分野でも活躍してきたエレクトロニック・ミュージックの鬼才・半野喜弘。

このたび、彼にとって初となる映画監督作品『雨にゆれる女』が、11月19日(土)よりテアトル新宿にて公開されることとなった。それに先がけ、11月5日(土)にCIRCUS TOKYOにて公開記念パーティ〈A WOMAN WAVERING IN THE RAIN〉が開催されることも決定している。映画と音楽というふたつの領域を横断する半野喜弘の現在を、目と耳の両方で体験してみてはいかが?

映画音楽の鬼才・半野喜弘 初監督作品

主演 青木崇高 × ヒロイン 大野いと

映画『雨にゆれる女』

RADIQ aka Yoshihiro HANNO 4年ぶりの主催!

映画『雨にゆれる女』公開記念クラブ・パーティ

“A WOMAN WAVERING IN THE RAIN”

開催決定!!

■■■■■■

パリを拠点に、映画音楽からエレクトロ・ミュージックまで幅広く世界で活躍し、ホウ・シャオシェン、ジャ・ジャンクーなど世界の名匠たちを魅了してきた音楽家・半野喜弘の監督デビュー作『雨にゆれる女』が11月19日(土)にテアトル新宿にてレイトロードショー

本作は、濃厚な色彩、優美な旋律、登場人物の息づかい……現代の日本映画には稀な質感の映像で紡ぐサスペンスフルな愛の物語。14年前のパリで、まだ俳優になる前の青木崇高と半野喜弘が出会い、いつか一緒に作品を作ろうと誓い合った。そして10年後の東京で2人は再会し、『雨にゆれる女』は生まれた。本作は今月末に行われる東京国際映画祭「アジアの未来」部門の日本代表に選出されている。

監督の半野は、ジャスやヒップ・ホップの音楽活動を経て、ヨーロッパで発表されたエレクトロニック・ミュージック作品で注目を集めたことを皮切りに、それらの活動が目に留まり台湾の巨匠・ホウ・シャオシェン監督『フラワーズ・オブ・シャンハイ』の音楽を手掛ける。その後ジャ・ジャンクー監督やユー・リクワイ監督、行定勲監督などとのコラボレーションを経て、ついに自らも映画製作に真っ向から携わることを決意。そんな半野の処女作とあって、その独自の映像表現に、坂本龍一、田中フミヤ、吉本ばなな、斎藤工、ジャ・ジャンクーからの絶賛コメントが届くなど、各界の注目をさらっている。

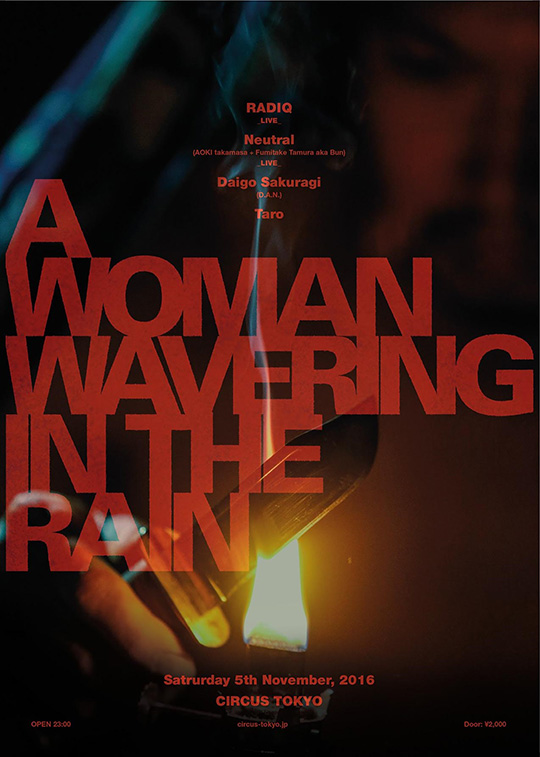

『雨にゆれる女』の公開を記念して、「I WANT YOU」から4年ぶりに半野喜弘主催のパーティー“A WOMAN WAVERING IN THE RAIN”の開催が決定! 音楽仲間が集結して、映画監督としての才能を開花させた半野を盛大に祝う!

“A WOMAN WAVERING IN THE RAIN”@CIRCUS TOKYO

■日時:11月5日(土)OPEN 23:00~

■場所:CIRCUS TOKYO(〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-26-16 第5叶ビル1F, B1F)

■出演者:RADIQ aka Yoshihiro HANNO

Neutral - AOKI takamasa + Fumitake Tamura (Bun)

Dsaigo Sakuragi (D.A.N.)

Taro

■料金:Door \2,000

■■■■■■

――出演者Profile

■Neutral

AOKI takamasa + Fumitake Tamura (Bun)、ふたりのアーティストによる不定形ビーツ・プロジェクト。両者の作家性の根底にあるミニマリズムを共有しながら、宇宙に揺らぐ波のように透明なサウンドの現象をキャプチャーする。

2015年1月、Liquidroom/KATAで行われたライヴ・セッションにて本格的に始動。

■Dsaigo Sakuragi

1/3 of D.A.N.

■Taro

90年代中盤に大阪でDJを開始。“TOREMA RECORDS”、“op.disc”などを手伝いながら現在にいたる。

■RADIQ aka Yoshihiro HANNO

パリ在住の音楽家/映画監督、半野喜弘によるエレクトロニック・ミュージック・プロジェクト。

ブラックミュージックを軸に多種多様なエッセンスが混ざりあい、野生と洗練が交錯する未来型ルーツ・ミュージック。

■■■■■■

【ストーリー】

本当の名を隠し、“飯田健次”という別人としてひっそりと暮らす男。人との関わりを拒む彼の過去を知る者は、誰もいない。ある夜、突然同僚が家にやってきて、無理やり健次に女を預ける。謎の女の登場で、健次の生活が狂いはじめる。なぜ、女は健次の前に現れたのか。そしてなぜ、健次は別人を演じているのか。お互いに本当の姿を明かさないまま、次第に惹かれ合っていくふたり。しかし、隠された過去が明らかになるとき、哀しい運命の皮肉がふたりを待ち受けていた――。

■■■■■■

★こちらのサイトor QRコードから映画『雨にゆれる女』ディスカウント・チケットをGET!

https://www.bitters.co.jp/ameyure/discount.html

劇場窓口にて割引画像を提示すると、300円引き!

(当日一般料金1800円→1500円、大学・専門1500円→1200円)

*1枚につき2名様まで *『雨にゆれる女』の上映期間中有効です。

*サービスデイ、会員など、ほかの割引との併用はできません。 *一部の劇場をのぞく。

■■■■■■

監督・脚本・編集・音楽:半野喜弘

出演:青木崇高 大野いと 岡山天音 / 水澤紳吾 伊藤佳範 中野順二 杉田吉平 吉本想一郎 森岡龍 地曵豪 / 十貫寺梅軒

企画・製作プロダクション:オフィス・シロウズ

配給:ビターズ・エンド

2016年 / 日本 / カラー / 1:1.85 / 5.1ch / 83分

©「雨にゆれる女」members

https://bitters.co.jp/ameyure/

■■■■■■

11月19日(土)より、テアトル新宿にてレイトロードショー!

■■■■■■

お問合せ:

パーティーについて:taro@opdisc.com

映画について:info@bittersc.co.jp

■■■■■■