(菅澤捷太郎)

我らがエレキング編集部はJ-POPに疎く──(こういうことを言うと、「敢えて」だそうで、編集長いわく「方針として海外文化の紹介を優先させている」そうであります)、2月の、まだまだ寒い、どんよりした曇りの日のこと、このままでは世間から見はなされるのではないかという不安に駆られたのである。誰が? 編集部の周辺、とくに泉智と野田のあいだでは、宇多田ヒカルvs水曜日のカンパネラという不毛な言い争いがあるようで、もういい加減にして欲しい。ビートルズのTシャツを着ながら言うのもなんだが、ぼくは編集部で唯一の20代だ。少なくとも〈Warp〉しか聴いてないような小林さんよりはJ-POPについて知っている。知っているどころじゃない。コムアイに足を踏まれたこともあるぞ!

昨年の7月8日、代官山UNITだった。参議院議員選挙に向けたイベント『DON’T TRASH YOUR VOTE』。ぼくはイベントにザ・ブルシットのドラム担当として出演した。終盤ではSEALDsのメンバーがステージに上がり、選挙に向けたスピーチをおこなった。そのとき飛び入りしてマイクを持ったのがコムアイだった。

で、彼女は開口一番、「さっきまで××に出てたんだけど、いてもたってもいられなくて来ました! こっちのほうが本番でしょ!」と言い放ったのである。その日彼女は某音楽番組に生出演していた。番組終了後イベントに直行した。会場は大盛り上がりだ。まさか、あのコムアイがやって来て、そんなことを口にするとは思ってもいなかったからだ。

スピーチを終えたコムアイはステージから降りると、ぼくの目の前でしばらく他愛もないような会話をしていた(当然ながら、彼女はぼくのことなぞ知らない)。そして、談笑を終え立ち去ろうとした彼女は、その第一歩目をぼくの足の上に着地させてしまったのである。うぉ。ぼくはその感触をいまでも忘れない、と言ったら変態だろうか。彼女は「あ、すいませーん!」とハニカミながら去った。

こうして、ぼくは水曜日のカンパネラを意識するようになった。ナンセンスなラップとエキセントリックなキャラクターでのし上がってきた彼女が、あのステージでスピーチをしたこと。しかも「こっちが本番だ」と言ったこと、ぼくと水曜日のカンパネラの距離は縮まったのである。

さて、それで話題の新作『スーパーマン』である。すでにいろんなメディアに大々的に露出しているので、多くの方もご存じだと思うが、新作には、前作『UMA』でみせた脱J-POPとでも言えるような展開はない。よりポップに、より開かれた音楽として昇華しようとする水曜日のカンパネラのスタンスがはっきりと明示されている。

サウンドの面だけでない。ナンセンスな歌詞とそれを成立させてしまうコムアイのキャラクターもそうで、“一休さん”のラップには洗練されすぎないことの美学がある。“チンギス・ハン”における(ラム肉料理の)のバカバカしさにもその美学を感じる。

また、ぼくはコムアイのラップには独特のグルーヴを感じるのだ。例えば、今作における私的ベスト・トラックであるフューチャー・ガラージ調の“オニャンコポン”での弾けるような「ポンポンポポンポン」の言い回し。クワイトのリズムを採り入れた“チャップリン”での後ろにモタるような言葉のはめ方など素晴らしいし、ほかにも随所においてコムアイのスキルが発揮されている。今作の聴きどころのひとつである。

たまに思うのだが、コムアイが先述のイベントで「こっちのほうが本番でしょ!」と言い放ったことは、果たして本気だったのだろうか。メディアでエキセントリックなキャラクターを演じながら、ナンセンスなラップを繰り返し吐き続ける彼女を見ていると、あの夜に出会った彼女と同一人物だということをつい忘れてしまうときがある。しかし、コムアイは戦略的なナンセンスによって、声を勝ち取ろうとしているのだ。メディアでナンセンスな水カンを見て油断しているぼくらは、思いがけないタイミングで食らわされる政治的発言や行動にノックダウンされる。ナンセンスによってこの社会と繋がる。それが水曜日のカンパネラの戦い方なんですよ、小林さん。わかりましたかぁ?

菅澤捷太郎

[[SplitPage]]

(野田努)

ハローキティには口がない──と海外のある思想家は指摘する。J-POPエキゾティシズムは、洋学的な広がりからいえば明白に孤立しているが、向こうからみればこっちが孤立しているわけで、兎にも角にも今日の消費社会において、立派に、堂々と、それはひとつの棚を確保している。そんなJ-POPにおける日本のキュート・ポップ文化はいまや世界を一周して、たとえば鏡を見ればケロ・ケロ・ボニトがいる。この──おかしくてキュート、そして清楚な──ポップ文化に、ぼくはときとして笑い、と同時にどこか居心地の悪さも覚える。ハローキティには口がないことに。

コムアイには口がある。ラップはうまければいいってもんじゃないことも、結果、あらためて証明した。まずは下北ジェットセットに感謝だ。このレコード店で「トライアスロン」の12インチが売られていなかったら、こうしてぼくがレヴューを書くこともなかったのだから。

コムアイには何かがある。海外で面白がられているエキゾティックでキュートなJ-POPではない何か……、そこからむしろはみ出そうとする型破りな何か……、そのほとんどが旧来の女性像を壊せなかった90年代ディーヴァたちとは違った何か……、90年代的自由奔放さを打ち出したビョークともUAとも違った何か……、ザ・ブルシットの内省とは違った何か……。

とは言うもの、今回の水曜日のカンパネラが選んだ綱渡りは、音の冒険ではない。言葉の深みでもなければ、もちろん時代や社会の語り部でもない。そうした深刻さ、意味から解放されることなのだろう。ぼくが「トライアスロン」EP収録の“ディアブロ”で大笑いしたのも、世界は重苦しく政治や社会はたいへんで、正直ナンセンスに飢えていたというのもあった。

そして、だが、新作において水曜日のカンパネラが選んだ綱渡りは、ポップ・チャート・ミュージックとしてのそれだろう。自分たちのサウンドを微調整しながら曲調の幅を持たせてはいるが、本作を聴く限りでは、前作で関わったマシューデイヴィッドやオオルタイチといった連中から何かを吸収したとは思えない。カタチだけ取り入れても意味はないし、毒を抜いた洋楽になるくらいなら……賢明そうな彼らのことだ、そう考えたのかもしれない。

多くの曲はせっかちなダンス・ミュージックで、その音色においてお茶の間との回路を保ち、基本メロディアスである。当たり前だがMC漢のようなドープネスはなく、背徳のクラブ・ダンスフロアとはまずつながらない。まあ、J-POP的リング上ではある……が……、コムアイはそのなかでもあらがい、どこか異彩を放っているのは事実で、そして彼らはいまもウェットさを拒んでzany(滑稽さ)とnonsense(無意味さ)を追求している。その方向性は、J-POP──拒絶も否定もない特異な文化空間として完結することを裏切らんとし、じつは他との接続を求めているがゆえにほころびを探し、もちろん日本のキュート・ポップ文化から切り離され、数年後のヴァラエティ番組のゲスト席ないしはハローキティと草間彌生の水玉との境界線がぼやけるところを尻目に、ひたすら突っ走っている……のだろう。が、どこに? レイヴ会場? いやまさか。

野田努

[[SplitPage]]

(仙波希望)

もはや「水カン」は社会現象と言っても過言ではない。「ねぇ、水曜日のカンパネラって知ってる?」「知ってる。『いま』流行ってるやつね、なんだっけ、きっびっだーんのやつ」「そうそう」みたいな学校や職場での会話は容易に想像できるし、コムアイは私立恵比寿中学とコラボレーションした『FNS歌謡祭』や『ミュージックステーション』などに登場。音楽番組のみならず、『めざましテレビ』や『スッキリ!!』といった朝の情報番組にも出演を果たした。「J-POPなき後のJ-POP」における、新たなるミューズと化したコムアイの姿は、フォトジェニックな存在として幾多もの雑誌の表紙を飾ることも納得できよう。

と、このように書くといつの時代の話だ、と錯覚してしまうかもしれない。満を持して発表されたメジャーでのファースト・フル・アルバムとなる『SUPERMAN』。本作のリード・トラック“一休さん”の歌詞にある「レインボー・ブリッジ、封鎖できません」――すなわち『踊る大捜査線』がふたつ目の映画化をはたしてしまった頃、それはJ-POPマーケットがまさに「終わりの始まり」を迎えた時期にあたる。指摘されすぎた事柄でもあるが、一般社団法人日本レコード協会の定点観測によれば、「CDシングル・アルバム」市場はおおよそミレニアムを境目に縮小を続けている。ゴールデン・タイムを占めていた「ランキング型」の音楽番組の多くは、その後を追うかのごとくお茶の間から退出する。例を挙げれば、『THE夜もヒッパレ』が終わったのは2002年、『速報!歌の大辞テン』の終了は2005年。いみじくもその2005年に YouTube は設立される。

周知の通り、これ以降「J-POP」をめぐる状況は大きく様変わりした。無論それは「J-POP」というカルチャー自体の終焉を示すものではない。

時代錯誤な用語使用を許してもらえれば、水曜日のカンパネラはたしかに「メディア・ミックス」の寵児だ。だが、彼女たちが遂行してきた戦略自体はアップデートされた「いま」のものである。2012年のβ版の時期から積み重ねられた YouTube 上のオフィシャル・ミュージック・ビデオの数々は、徹底した作りこみ、それぞれが異なる独特な世界観、そして累積された結果としてのアーカイヴ性をもってして、もしかすると新手のマーケティングの教科書に成功事例として掲載されてもおかしくないほどの成功をおさめ(「きっびっだーん」の“桃太郎”は2017年3月現在で1,500万再生にも届こうとしている。およそ8年前、そういえば前作『UMA』に参加した Brandt Brauer Frick も“Bop”のMVが YouTube 上で大変話題になった、しかしこちらは90万回再生)、冒頭に記した「水曜日のカンパネラって知ってる?」という質問に万が一答えられなかった人のためには、Google の検索窓の先に、驚くほど膨大な数のインタヴューが用意されている。水曜日のカンパネラを知らないままではいることのできない状況が広がっている、というのは、やはり過言ではないだろう。

この「ポストJ-POP」的状況のなかで、水曜日のカンパネラはきわめて戦略的な姿勢を崩さない。Perfume に続くかたちとなったSXSWやシンガポールのフェスへの参加など、グローバル展開への睨みを保ちつつ、他方で3月8日にはアンシャン・レジームの象徴とも言える日本武道館でのライヴを成功裡に導いた。かつてのサクセス・ロードをトレースしつつも、「これまでとは異なる」像を追求し続ける。堅実にも積み重ねられた差異を武器に、「水カン」というムーヴメントはひとつの到達点に近づきつつあるように見える。

そして『SUPERMAN』は――繰り返しになるが――「満を持して」上梓された。“桃太郎”や“ディアブロ”で見られた過剰さは後退し、全編ケンモチヒデフミが手がけた曲たちは、これまでの水曜日のカンパネラの延長線上に位置する、ビート・ミュージックに目配せしたハウス・トラックとして並んでいる。確かに歌詞は旧来通り風変わりだが、かつてその中身を占めていた「サブカル」要素は影を潜めた。例えば“モスラ”はその名の通り過去の「モスラ」シリーズへの深すぎる言及、“桃太郎”ではレトロ・ゲームからの参照など、楽曲ごとに所定のテーマからの専門用語を偏執的なまでに歌詞へ詰め込むのが「水カン」の常套句となっていたが、本作では“アラジン”でマニアックなホームセンター用品/メーカーが登場するものの、全体としていままでの「サブカル」的ジャーゴンは後景に退いている。「サブカル」の一聖地である下北沢ヴィレッジ・ヴァンガードをホームとした「水カン」の姿はここにはない。そのプロジェクトの性質の色をリプレゼントするように、より「開かれた」かたちとしての「水カン」を聞くことができる。

しかしこの「開かれた」かたちとは、また同時に「閉じた」ものでもある。いかなる意味か。先ほど登場した Perfume であれば、(パッパラー河合からバトンタッチした)「中田ヤスタカ」というプロデューサーを媒介に、「ポリリズム」発売時に席巻していたエレクトロ・ムーヴメント、もしくは CAPSULE などの別プロジェクトへと容易に遷移することが可能であった。しかし、「水カン」を聞いたうえで、ケンモチヒデフミを通して Nujabes へ、もしくは前作『UMA』に参加した Matthewdavid からLAビート・シーンへ、Brandt Brauer Frick から〈!K7 Records〉へ、Cobblestone Jazz へ、といった聴取姿勢は想定されていないだろう。全ての要素は、「水カン」というプロジェクト自体へと還流される。本作『SUPERMAN』では、コムアイ自身が同作のインタヴューで繰り返す「スーパーマンが不在の現代日本」というイメージのもと、選定された古今東西の「スーパーマン」でさえ、周知の「水カン」色を触媒に、またプロジェクトの内側へと取り込まれている。端的に言えば、水曜日のカンパネラは、音楽的係留点としての機能を追い求めてはいない。

ここで冒頭の描写に戻りたい。「水カン」はひとつの社会現象であり、コミュニケーションの中継地点であり、メディア環境に点在する存在となりつつある。誰にでも開かれた存在として/それだけで完結した存在として。何かしらのシーンから生み出された存在でなくとも、それ自体がひとつのムーヴメントとして。水曜日のカンパネラはだから、「ポストJ-POP」的時代の最中、また異なる解答を生み出そうとするプロジェクトである。メディアの寵児な「だけ」ではなく、奇抜さや楽曲の本格さ「のみ」を、もしくはコムアイの可憐さ「ばかり」を売りにするものではなく、その道途の先を見据える「異種混肴(heterogeneity)」的な姿勢そのものこそが、「ポストJ-POP」的なるものを内包している。

仙波希望

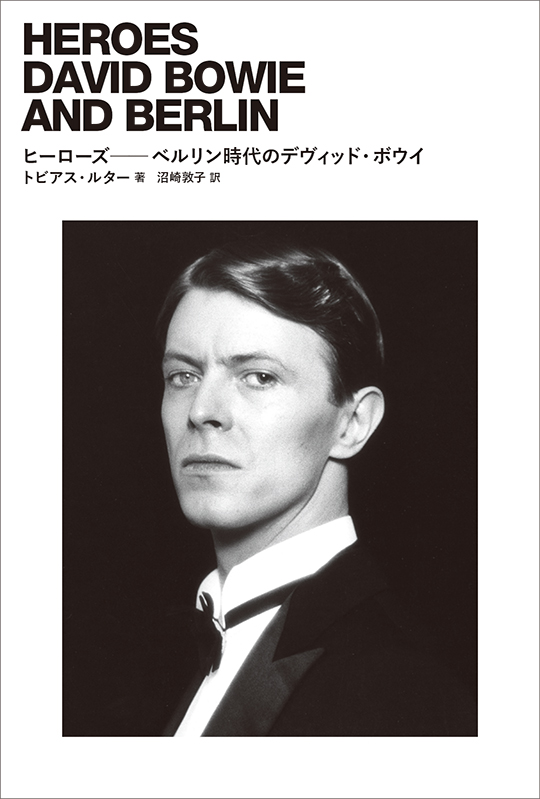

ヒーローズ──ベルリン時代のデヴィッド・ボウイ

ヒーローズ──ベルリン時代のデヴィッド・ボウイ