昨年リリースされたアルバム『Bird Sound Power』で圧倒的な存在感を示したダンスホールの更新者、イキノックス。そのかれらの音源を、なんとベーシック・チャンネルのマーク・エルネスタスがリミックスしている。トラックは“Congo Get Slap”と“Flagged Up”の2曲で、アルバムと同じくデムダイク・ステアの〈DDS〉から10月13日にリリース済み。いまのところフォーマットは12インチのみの模様。これは注目。

「Nothingã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®

OWLBEATS ( 以下OB ) :煙草吸いすぎじゃない?

MIKUMARI ( 以下M ) :メンソールだですーっとするでなあ……

MIKUMARI x OWLBEATS FINE MALT No.7 RCSLUM RECORDING |

こんな普通の会話のように、気がつけばOWLBEATSのビートもMIKUMARIのラップも、自然に積み上げられたCDのなかにあり、当たり前のように2人でライヴをする姿を見ていた。2人のライヴを初めて見たのは、中目黒でみんなで馬鹿みたいに飲んで、MIKUMARIが酩酊しながらOWLBEATSの奏でるビートのなかで酔いどれた夢を見せてくれたときだと記憶してる。その記憶は正しいのだろうか?

RCslumの中核をなすルードボーイ・ラッパー、MIKUMARI。RCslumの多くの作品にトラックを提供、アルバムもリリースする鹿児島のドープ・ビートメーカーOWLBEATS。「裏」サイドの共作を経て、リリースとなったオリジナル・アルバム『FINE MALT No.7』は“「酩酊」という感覚を教えてくるヒップホップ”という、誰かにとってベストでワーストな瞬間を再生してくれる。そして、誰かにとっては、未知の世界を疑似体験させてくれる。そんな作品だ。もちろんVRの機材なんていらない。再生するのに難しいことはない。

狭いっす。もう8畳くらいの1ルームで、ソファーがあって、そこが来た人の寝床で、俺は下に布団敷いて寝てる。(MIKUMARI )

■今回のアルバムは最初どういうやりとりで作りはじめたの?

M:なんか何曲かやろうかって言ってて、その流れでトラックが色々入ったCD-Rをもらってて。

■それって2人で会ってるときに?

M:OWLBEATSがしょっちゅう来るもんで、会ってるとき。

■場所は名古屋ですよね? どれくらいのペースで来てるんですか?

OB:今年やばいっすね。いまのところ7回くらい行ってて(*このインタヴューは9月末に行ってます)。

■名古屋ではどこに滞在してるのですか?

M:俺んち。

■MIKUMARIの家は広いの?

M:狭いっす。もう8畳くらいの1ルームで、ソファーがあって、そこが来た人の寝床で、俺は下に布団敷いて寝てる。

■俺の場合は俺の方がソファーなんですけど、前にYUKSTA-ILLとそういう合宿みたいの俺の家でしてた(笑)。

(*YUKSTA-ILL「TOKYO ILL METHOD」ときもWDsoundsオフィスというかPRESIDENTS HEIGHTSと言われていた自分の家も6畳、2畳の1Kでした。)

OB:もともと自分が住んでいた家が間取りが一緒なんで落ち着くなっていう(笑)。

OB:そうですね。ほとんど同じような構成で。自分はレコードがばーってあって、MIKUMARIはCDがばーってある。

M:ギャングスタ・ラップはCDの方が多いんだよね。レコードはシングルカットとかしかないやん。

■レコードよりCDの方が高いものが多いイメージです、ギャングスタ・ラップ。

M:CDでしか出てないっていうのがあるじゃないですか。LPは出てないっていう。

■たしかに。レコード屋もCDメインですもんね。じゃあ、名古屋でそのトラックが入ったCD-Rの受け渡しがあったと?

OB:そう。でも、結構前だよね。本格的にやろうってなったのが1年くらい前。ちょうどATOS (*RCslumのオーナー。TYRANT / M.O.S. / INFAMIY FAM)が鹿児島に来ているとき。

M:そう。レコーディングしに行くわ~って言ってそのとき、鹿児島行ったんですけど、何も録らずに帰ってきて。

OB:ちょっと俺怒るみたいな。ずっとご飯しか作らないから(笑)。

■鹿児島だとレコーディングはどこでしてるんですか?

OB:LIFESTYLE(鹿児島を代表するハードコア・バンド)の久保さんっているんですけど、その人がやってるスタジオがあって。そこで大体録ってる。

M:名古屋のときは鷹の目のところ(STUDIO NEST)ですね。

■RCslumのアルバムもあったり、客演も多いからずっと作ってる印象あるんですけど、前のアルバム( MIKUMARIの1stアルバム『FROM TOP OF OF THE BOTTOM』)のリリースって3年前くらい?

M:2013年すね。リリースしたのが。REMIX(*MIKUMARIのアルバムをOWLBEATSがすべてREMIXした『URA BOTTOM』)が2014年ですね。

■その『URA BOTTOM』はアルバムがリリースになって、OWLBEATSの方からオファーして作ったんですか?

OB:そうですね。アルバムにトラック提供したギャラはいらないから、アカペラくれって言ってそれで作ったんだよね。

M:それで、1曲新しい曲を入れたいって話して。じゃあ、OWLBEATSのアルバム(*OWLBEATSの1stアルバム『?LIFE』)に入っているビートでやりたいって曲録って逆にREMIXみたいな感じ。

■『?LIFE』は?

OB:2012年。

■他にOWLBEATSの名義のリリースって?

OB:ブートでMIXはガンガン出してますね。月に1、2本作ってそれをライヴで売るっていうのをやってます。

MIKUMARIとOWLBEATSを軸にした作品やライヴはすごく自然に存在していて。そこに世界が広がっている。先述したお互いのファースト・アルバムが交差する線上にあるというよりは、交差した後に生まれたより立体的な空間のなかに生まれた曲たちがある。「酩酊」という自由な空間を通してでしか説明できないように、このアルバムは説明できない必然で生まれたと感じる。熟成されたと感じるけれど、間隔は空いていない。

■すごく自然な組み合わせだと思うんですけど、このタイミングで今回2人でのオリジナル・アルバムというパッケージでのリリースにしたのは?

M:俺もOWLBEATSとリミックスでなくてオリジナルで1枚というのは作りたいと思ってて。

■前作やいままでのMIKUMARIのラップのイメージってすごくリリカルにトピックをラップするイメージなんだけど、今作はすごく音 / ビートに乗っているっていうのがまず第一に感じてすごく2人で作ってるって思って。単純に載せてるとかじゃない何かを感じました。

M:それはあります。ビートもいままでよりも、民族的なビートが多かったと思ったし。うん。あんまり意識はしてないんですけど、ビートに見合うようなやり方でラップするっていうのは考えた。

■それって、スタジオで色々と試しながらって感じですか。このビートでラップするっていう前提でアルバムは作ってるんですか?

OB:うーん。打ち合わせしながらやってるのもある。数曲ボツになったりもしてるし、そもそも、俺のやる気が削がれたり(笑)。

■さっきも話してましたね。制作期間はまあまああるんですよね?

M:うん。さっき言った通り、俺も、レコーディングしてなくて怒られたりしてるでね笑 制作は1年くらいで、本格的にやりだしたのは今年の3月からでそこからはタイト。

自分のイメージとしては、最初遊びはじめたときはもっとバカなことばっかしてて、その延長で音楽を作ってるような感覚だったんですけど。『URA BOTTOM』までは。でも、そうじゃなくなってきた。さらに先に行ったというか。(OWLBEATS)

この2人の組み合わせにはシンプルな表現が多い。細かい部分は曲で伝わってくる。瞬間で作ってるようでもあり、時間がかかってるようでもある。8月に行われたRCslumのイベント「METHOD MOTEL」で会ったときに、MIKUMARIがJEDI MIND TRICKS (*PHILLADELPHIAのハードコア・ヒップホップを代表するグループ)のTシャツを着ていて、意外なようでしっくりきて話したのがすごく印象に残っていて、その事実は個人的にはこのアルバムを聞く中で重要に感じた。

■少し話変わるんだけど、JEDIとかARMY OF PHARAOHSとかそういうHIP HOPのイメージを今作で少し感じたんだけど。このあいだMIKUMARIがTシャツ着ててそういう話になったのもあるけど(笑)。なんて言えばいいかわかんないんだけど。意識はしてない?

M:多少は作ってる期間に、新譜が出たとか。その時だと、LA COKA NOSTRAとかVINNY PAZとか。その間にもHORACE ANDYとかレゲエも買ったりして、そういうのを聴いてかっこいいなと思って。多少あるのかなと。

■MIKUMARIはギャングスタ・ラップの影響も多いけど、いま言ったようなヒップホップのAPATHYとか、そういうイメージに近いのかなと個人的に最近勝手に感じてる。

M:好きですね。

■ちょっと気持ち悪い俺の勝手な思いを話しちゃってすいません(笑)。あらためて、音的なアプローチのイメージに関して聞いていい?

M:そういう最近買ったCDをOWLBEATSにも聴かかせたりして「良いでしょう?」みたいな。

OB:前より、MIKUMARIがギャングスタラップ的な表現と変わってきてるのも感じて、自分なりにも感じた方向にアプローチしてみたのはありますね。

■ラップが上手いっていう印象より全体として曲が立ってるように感じました。

M:広がったよね。ビートに交わるようにっていうのは意識した。

OB:自分のイメージとしては、最初遊びはじめたときはもっとバカなことばっかしてて、その延長で音楽を作ってるような感覚だったんですけど。『URA BOTTOM』までは。でも、そうじゃなくなってきた。さらに先に行ったというか。

■今回は「DOPE MUSIC」って表現が頭に浮かびました。

M:まあ、言葉とかも昔はチャキチャキしてたと思うすけど、少し緩くなったと思うすね。

■そうですか? 緩くとは思わないんですけど変化を感じます。

M:一貫性があると思いますね。

■感じます。では、どういうタイミングで曲を完成と区切ってますか?

OB:そんな話し込む感じで作ってないですね。

M:レコーディングが出来たものを送って、それで、OWLBEATSが音を足してきて。

OB:難しい感じじゃなくて、これでOKって。お互い来たもんで対応する。2人でこれを作ろうというよりは送ったトラックに録ったものを聞いて、それを編集して。作ってる。

M:お互いを信用してる感じだよね。

■その作り方ってトラック提供だったり、声を吹き込んでもらったりの一回一回のやり取りとは違ったりしますか?

OB:他のアーィストと 俺は違うかな。MIKUMARIの場合は、複雑なんだけど、どこかでわかりやすいリズムがあるイメージで。他のラッパーだったらずらしたりするんだけで、MIKUMARIはドンピシャで頭でキックとって歌う。あくまでそれはずらさない。

M:やってくうちに今回こういうのきたか? って感じでレベルが上がっていくんだよね。

■一番レベル高いと思ったのは?

M:うーん。最後かあれ、与太ルードボーイ。頭から乗せるとダラダラするやん。だから裏で合わせたみたいな。そういうのなかったってもんで、だから、気に入ってる。良くできたというよりは、考えたっすね。

OB:MIKUMARIには難しいことあんまりしないですね。他の人にはすごく複雑にしたものを渡したりするんですけど。

M:そういうのも最初もらったりしてたんですけど、そういうのは選ばない(笑)。これは違うぞ。

OB:最初はドラムンベースでやってもらおうとかあったんですけど。

■やったら面白そうですよね。

M:面白そうなんだけど……タイミングってのもあるし。今回みたいなものにはならないかな。あとVOODOOは上出来だったな。

■いま話聞いてて、音源聞いた感じではセッションしてるイメージだったんですけど、実際はお互いで作ってるのに驚きました。

M:基本、名古屋で録って、どうするこうするっていうのは一緒におるときに話して。そんなに細かい話はしてないですね。

OB:友だちの感覚もあるんで、ガッチリやると時間がかかるかもしれないってのは

■ありそうですね

OB:終わらないかもしれない。

M:あるかもしれんねえ(笑)。遊んじゃったーとか

「遊びながら作る」それはスタジオでアーティストが作って生まれる曲だったり。トラックを受け取ったラッパーが、好きに曲を書いたり録ったり。アカペラを受け取ったトラックメーカーがリミックスを作ったり。いろいろな方向や可能性がある。今作品は、いままで聞いたように、トラックメーカーとラッパーが2人で作りあげてきた遊びから生まれたコミュニケーションから、アルバムを作るというシンプルな発想にたどり着いたように感じる。OWLBEATSの『?LIFE』はビートアルバムだ。MIKUMARIの『FROM TOP OF THE BOTTOM』は多数のゲストが参加したラップアルバムだ。2人で作る今作は決定的に何かが違う。

■今回ゲストアーティストは絞ってると思うんですが(MC KHAZZとハラクダリ)、それは2人で決めた?

M:それは俺が決めました。常にいる長いやつとやるっていうのは俺の決まりで。ハラクダリに関しては、作ってくれって話が結構前からあって、それがこの2人でっていう曲で、あれが一番時間かかったなあ。

OB:あんとき、ハラクダリいなかったんだよね。

■最初の方でハラクダリのエピソードがリリックで出てきて、でもその曲にはハラクダリは参加してなくて、後半の曲で参加してるじゃないですか? 自分、それがツボで、聴くたびに、「あ、この曲じゃないんだよな、ハラクダリ入ってるの」って、曲の終わりくらいでいつも思うっていう。

OB:それは狙ったっす。わかってくれて嬉しいっす。

■じゃあ、曲順は2人で決めてるの?

OB:ほぼ自分が決めました。

■全部曲が揃ってから?

OB:そうですね。

M:それで並べたものを送ってもらって、この曲とこの曲は順番変わってる方がいいなーとか、そういう話をして。

OB:はい。そこは元々はDJなんで、その感覚で曲を並べて自分の色を出すのもいいなと思って。

■できた曲を聴きながら、流れを作っていく?

OB:そうですね。これとこれはこの順番がいいとか。自分は鹿児島なんで、目の前に桜島があるんですよ。出来た曲を海とかでぼーっと聴いたりして。街中なんですけど、すぐに海があって。そこで聴いて、流れ的なものを考えて。1曲変えると暗くなったりもするし。

M:最初、考えとった曲順とは変わったよね?

■どのあたりが?

M:最初は自分の予想通りだったけど、真んなかあたりはOWLBEATSらしさを感じて。後半はイメージにあって。5~10のあたりの曲はすごく癖を感じた。

■全体としては30分強で14曲ってかなりコンパクトに作られていると思って。すごく好きなんです。長さは意識しましたか?

M:自分でも丁度いい長さかなって。最初は、できた段階で長さこれしかないって言ってたけど。途中で入っているスキットも含めて全体はバッチリで。

■スキットはアルバム収録曲のレコーディングが終わってから作ってるの?

OB:1曲は元々あった曲でこの曲入れたらって思ったものもあれば、作ったものもある。イントロもアウトロもそんな感じ。

■すごく自然に作ってるんですね。

M:うん。作ってる段階で、あれ入れようか、これ入れようかって話しながら自然に。

OB:スキットも何回かかえてるもんね。

■今回のアルバム聴いてほしいなってすごく思うんですよ。すごくDOPEな作品だと思って。でも、そういう音楽を作っている人って自分で完結していて、リスナーを必要としない人たちもいるじゃないですか? OWLBEATSはどういうタイプ? 変な質問なんだけど。人に聴いてほしいかというか……

OB:インスト基本でやってるんで。インストに関しては歌っているというか自分ですごく個性が出せてると思うんですよ。人と関わることによって、斜めな見方というか、「ラップ乗りそう」とか意見があることによって俺も発見になるんで、知って取り入れて作るみたいな形なんですけど。いまはインストと人の声が乗るものは分けますね。

■その基準っていうのはありますか?

OB:音数ですね。音の位置というか、曲ごとで題があるんですけど。ハイハットが前とかそういう。レイヤーですね。

■今作はすごく息が合っていると思うし、このために作ったという所が強いと思うんですけど、インストだと考えて作ると違う?

OB:そうですね。歌わせない! というか。その感覚。

この後に聞いた話も最高に面白かった。でもここでインタヴューを終わらせるのが最高だと勝手に思った。このアルバムには余白がある。詰まっているんだけれど余白がある。

いま、RCslumのインタヴューをするどんなライターより自分は彼らを知っている。こうした記事を自分が書くことが不適切と言われるくらいに。以前の作品ではリリースにも関わっている。その不公平性をここでしっかりと公言しておく。そんな独白を読んでも、このインタヴューは成り立つ。

MIKUMARIとOWLBEATSが作るこの作品にある余白は2人だけのものだ。どんな知識や経験よりも勝る感覚がここにある。聴けば聴くほどに「現在のHIP HOPだ」と感じられるこの作品は聴けば聴くほどに聴く者の感覚に委ねられる。「生きたHIP HOPだ」

おおお、これは……。フッキーの脱退劇を経つつも2012年に復活を遂げ、2015年にはアルバム『Music Complete』を発表したニュー・オーダー。昨年、じつに29年ぶりとなる単独来日公演を行ったかれらですが、今度はなんとライヴ盤をリリースするそうです。タイトルは『NOMC15』で、2015年11月にブリクストン・アカデミーで行われた公演を収録。発売日の12月1日が楽しみですね。

ニュー・オーダー、ライヴ盤『NOMC15』を12/1に発売!

2015年11月、ブリクストン・アカデミーで行われたライヴをフルパック!

ジョイ・ディヴィジョンからニュー・オーダーまで、ベストの選曲、ベストのパフォーマンス!

ニュー・オーダーは、誰も到達することのできないエレクトロ史上最高の名曲で光り輝き、ひとたび求められれば、その曲で聴くものすべてに最高な夜を届けたのであった。

――The Guardian ✶✶✶✶✶

英『ガーディアン』紙で5つ星を獲得するなど、大絶賛を浴びた2015年11月に行われた英ブリクストン・アカデミー公演のライヴ盤(2枚組CD)が12月1日に発売される。本作は今年5月にバンドのネット通販サイトで限定販売されていたが、フィジカルとデジタル含め一般発売されることとなった。

最新作『ミュージック・コンプリート』(2015年)から5曲、“ブルー・マンデー”をはじめとする代表曲から“ユア・サイレント・フェイス”といったファンにはたまらない名曲まで、そしてジョイ・ディヴィジョンの“ラヴ・ティア・アス・アパート”など、まさに前身のジョイ・ディヴィジョンから現在のニュー・オーダーまでのベストが詰め込まれたライヴ盤だ。またアートワークは、ワーグナーの「ラインの黄金」で始まる感動的なオープニングに合わせて映し出された映像から使用されている。

日本において、最新作『ミュージック・コンプリート』はオリコン総合チャートで初のトップ10入りを果たし、翌2016年には実に29年ぶりの単独来日公演が行われ、本作品同様、熱狂のライヴとなった。

[商品概要]

・アーティスト:ニュー・オーダー (New Order)

・タイトル: NOMC15(NOMC15)

・発売日:2017年12月1日(金)

・価格:2,500円(税抜)

・品番:TRCP-224~225

・JAN:4571260587335

・解説:油納将志/歌詞対訳付

[Tracklist]

CD-1

1. Introduction: Das Rheingold – Vorspiel (Wagner)

2. Singularity

3. Ceremony

4. Crystal

5. 586

6. Restless

7. Lonesome Tonight

8. Your Silent Face

9. Tutti Frutti

10. People On The High Line

11. Bizarre Love Triangle

CD-2

1. Waiting For The Siren’s Call

2. Plastic

3. The Perfect Kiss

4. True Faith

5. Temptation

6. Atmosphere

7. Love Will Tear Us Apart

8. Blue Monday

[amazon] https://amzn.asia/8r0yG2K

[iTunes/Apple Music] https://apple.co/2hLFsdn

■最新作『ミュージック・コンプリート』(2015年)まとめ

https://bit.ly/1FHlnZJ

■ニュー・オーダー バイオグラフィ

https://trafficjpn.com/artists/new-order/

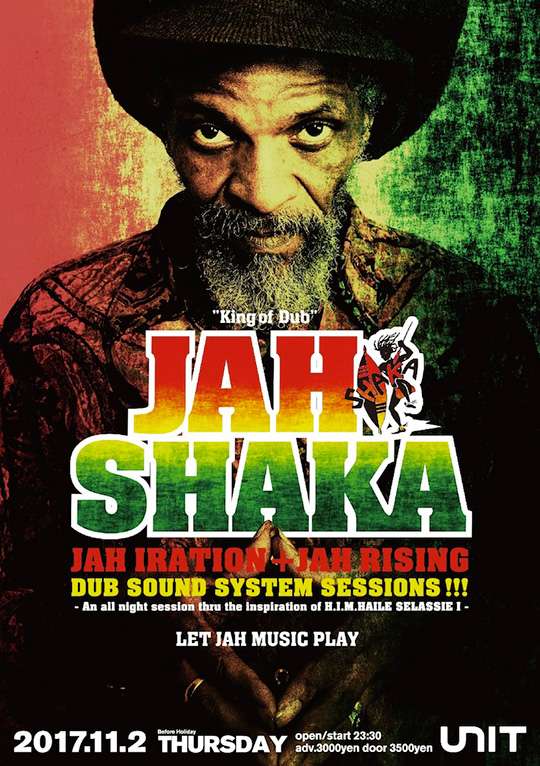

ジャー・シャカ初の日本ツアーから早20年……長年にわたり唯一無二の存在として尊敬を集めてきた御大が、いまふたたびこの極東の地を訪れます。今回のツアーは東京を皮切りに、名古屋、大阪、福岡を巡る予定で、東京公演にはジャー・シャカのサウンド・システムを日本で継承するJah Iration Sound System + Jah Rising Sound Systemがフルで導入されるとのこと。これは本場UKスタイルのパフォーマンスを体験する絶好のチャンスですぞ。

祝! 来日20周年!!

1997年、当時奇跡と言われたJAH SHAKAの初来日公演から20年が経過する。その間、彼の伝道とも呼ぶべき活動によって日本各地にサウンドシステム・カルチャーが伝播し、ルーツ・ミュージックの発展に貢献してきた。今年2月にはJARIA(Jamaica Reggae Industry Association)のHONOUR AWARDSを受賞し、故国ジャマイカに凱旋した。今も地元UKでJAH SHAKA SOUND SYSTEMは定期的に開催され、ポジティヴなメッセージとスピリチュアルなダブ・サウンドの真髄を伝え続けている。

11/2(木・祝前日)代官山UNITでは日本屈指のJAH IRATION SOUND SYSTEM + JAH RISING SOUND SYSTEMをUNITフロアにフル装備。

JAH SHAKAオンリー! 本場UKスタイルのオールナイト・セッションが遂に実現!

Roots Rock Reggae, Dubwise!

"LET JAH MUSIC PLAY"

============

King of Dub

JAH SHAKA

DUB SOUND SYSTEM SESSIONS

- An all night session thru the inspiration of H.I.M.HAILE SELASSIE I -

2017.11.2 (THU・Before Holiday) @ UNIT

feat. JAH SHAKA

JAH IRATION SOUND SYSTEM + JAH RISING SOUND SYSTEM

JAH SHAKA SHOP by DUBING!!

Food: ぽんいぺあん

open / start: 23:30

adv. 3000yen / door 3500yen

info. 03.5459.8630 UNIT

https://www.unit-tokyo.com

https://www.dbs-tokyo.com

ticket outlets: NOW ON SALE

PIA (0570-02-9999/P-code:344-972)

LAWSON (L-code:76606)

e+ (UNIT携帯サイトから購入できます)

渋谷/Coco-isle(3770-1909)

代官山/UNIT(5459-8630)

下北沢/DISC SHOP ZERO(5432-6129)

新宿/Dub Store Record Mart(3364-5251)

ORANGE STREET(3365-2027)

============

★★★★★★★★★★★★

JAH SHAKA JAPAN TUOR 2017

11月2日(木・祝前日)東京 UNIT https://www.unit-tokyo.com/

11月3日(金)名古屋 X-HALL https://x-hall-zen.jp/

11月4日(土)大阪 CIRCUS https://circus-osaka.com/

11月5日(日)福岡 STAND -BOP https://ameblo.jp/stand-bop

★★★★★★★★★★★★

■JAH SHAKA

ジャマイカに生まれ、8才で両親とUKに移住。'60年代後半、ラスタファリのスピリチュアルとマーティン・ルーサー・キング、アンジェラ・ディヴィスなど、米国の公民権運動のコンシャスに影響を受け、サウンドシステムを開始、各地を巡回する。ズールー王、シャカの名を冠し独自のサウンドシステムを創造、'70年代後半にはCOXSON、FATMANと共にUKの3大サウンドシステムとなる。'80年に自己のジャー・シャカ・レーベルを設立以来『COMMANDMENTS OF DUB』シリーズをはじめ、数多くのダブ/ルーツ・レゲエ作品を発表、超越的なスタジオ・ワークを継続する。

30年以上の歴史に培われた独自のサウンドシステムは、大音響で胸を直撃する重低音と聴覚を刺激する高音、さらにはサイレンやシンドラムを駆使した音の洪水!! スピリチュアルな儀式とでも呼ぶべきジャー・シャカ・サウンドシステムは生きる伝説となり、あらゆる音楽ファンからワールドワイドに、熱狂的支持を集めている。heavyweight、dubwise、 steppersなシャカ・サウンドのソースはエクスクルーシヴなダブ・プレート。セレクター/DJ/MCなど、サウンドシステムが分業化する中、シャカはオールマイティーに、ひたすら孤高を貫いている。まさに"A WAY OF LIFE "!

行ったことがないので伝聞でしかないのだけれど、西海岸で最大規模のフェスティヴァルである〈コーチェラ〉はもはやセレブ御用達の一大産業になってしまっているという。音楽産業にとってフェスが重要な収益場となっている以上避けられないことだろうが、もしセレブリティがインスタグラムにセルフィーをアップするためのイヴェントになっているのだとしたら、音楽フェスティヴァルがかつて目指していたのであろう……目指していたのかもしれない……愛と平和の精神はもはや死に体だということだ。

が、現在のセレブリティ・カルチャー/アメリカのエンターテインメント産業のある部分を強烈に象徴するラナ・デル・レイは、“Coachella - Woodstock In My Mind”で、そのタイトル通りに現在のコーチェラと1969年のアイコニックな愛の夏を接続してしまう。ウッドストック・イン・マイ・マインド……彼女はこれまでも粒子の粗い映像のMVとサウンド、そしてヴィジュアルで古き良きアメリカを回顧していたが、これまでとどうやら少しばかり様子が違う。はためく星条旗ではなく、ドラッグと音楽に酔いしれる群衆を引っ張り出す。そして愛を……“Coachella - Woodstock In My Mind”で彼女は壊れた世界と次世代について想いを巡らす。それが本気かどうかはこの際どうでもいい。事実として、オーディエンスとともに過ごしたコーチェラからの帰り道(彼女は出演者ではなくオーディンスとして参加している)、ラナ・デル・レイというポップ・アイコンは60年代末の夢を幻視したのだ。

そもそも、アルバム最初4小節のイントロを聴くだけでコンセプトが60年代であることがわかる。1963年辺りのフィル・スペクターを彷彿とさせるビートと響きで彼女が歌うのはまさに“Love”だ。続く“Lust For Life”では60年代のガール・ポップスのシングルのようなコーラスを、ウィークエンドとデュエットしながら2010年代型R&B(「ジェイムス・ブレイク以降」)と溶け合わせる。「服を脱いで、あなたの服を脱がして」……スロウなテンポで交わされる情動の歌のタイトルは、「生への渇望」。それはたしかにアメリカのノスタルジーとして召喚されているが、あの変革のディケイドを――もちろん彼女にとっても我々にとっても伝聞でしかないのだけれど――何らかのエネルギーに変換しているようなのである。

これをファースト・アルバム『死ぬために生まれた』と対比させる向きもあるようだが、しかしながら、正直僕には彼女がここで急にポジティヴなパワーを発揮し始めたようには思えない。続く3曲め、“13 Beaches”で「まだあなたを愛しているの」と懇願するように繰り返す声には、どうしたって男に虐げられる女の姿を思い浮かべずにはいられない。何かの呪いのようにダウナーに引き伸ばされた“Cherry”のプロダクション。トラップ以降のサウンドを意識し、エイサップ・ロッキーとプレイボーイ・カルティを迎えた“Summer Bummer”でのあの世から発せられるような歌。ラナ・デル・レイはいまでも死と退廃を纏うアイコンだし、そういう意味で本作はそうした彼女のイメージを引き受けている部分も多い。自殺を促したとしてキム・ゴードンに「陳腐」と批判されてこそ彼女の不道徳は際立つし、仄暗い光を放ってしまう。聴く者の生気を奪うかのように甘美なハスキー・ヴォイスの魅力に取り憑かれた者であれば、『ラスト・フォー・ライフ』もまた耽溺の歌曲集だろう。レトロへのノスタルジーとモダンなアプローチが入り混じったプロダクションは、マックス・マーティンやリック・ノウルズといった超メインストリームのアーティストを手がけてきたプロデューサーによるこなれたものだったとしても、見事と言う他ない。本人も周りの人間も、偶像としてのラナ・デル・レイに何が求められているかよくわかっている。

だが、先述の“Coachella”を経ての中盤、少なくとも言葉の上では『ラスト・フォー・ライフ』は「わたしたち」の生を祝福しているようなのである。続く曲は“God Bless America - And All The Beautiful Women In It”、そして極めつけは“When The World Was At War We Kept Dancing”だ。「アメリカとすべての美しい女たちに祝福あれ」、「戦時下でわたしたちは踊り続けた」……それが50年前の邪気のなさを思い出しているのは明らかだが、と同時に、スピリチュアルに愛と平和を謳うことが21世紀に有効ではないことを彼女は当然わかっているはずだ。それを証明するように、音はデカダンな装飾を脱さない。嘘のように透き通ったファルセットと、余韻たっぷりに響くストリングスとエレクトロニクス。ショーン・オノ・レノンとデュエットを取るアコースティック・ギターのバラッド“Tomorrow Never Came”では抜け抜けとビートルズ~ジョン・レノンのサイケデリアを引用し、スティーヴィー・ニックスと歌う“Beautiful People Beautiful Problems”では気だるげに地球規模での美を歌う。虚像としての美しきアメリカ、退廃としての60年代。アルバムのベスト・トラックのひとつ、“Groupie Love”では20世紀のグルーピー・カルチャーの亡霊が愛らしく戯れているようだ。

その分裂こそがこのアルバムの面白さで、ジャニス・ジョプリンが死んだ27歳をとっくに過ぎ、サターン・リターンも終えたラナ・デル・レイ、いや、エリザベス・グラントがこれからどの方向へ行くのかが読めないものとなっている。そもそも、デビュー時の彼女を見て多くのひとはここまでキャリアが続くことなど予想していなかったのではないか。だから、わたしたちはとりあえず彼女が演じる偽物の60年代にいまは酔いしれていればいい。それが完全に忘れ去られる前に。

10/30(月)~11/5(日)、ドイツ文化センター(ゲーテ インスティチュート)にてハードエッジな展示とライヴ「This REmortal Coil」が開催される。

蛍光灯音具OPTRONプレイヤーの伊東篤宏を中心として、カイライバンチ、VELTZの3人の合作インスタレーションがドイツ文化センター/ ゲーテ インスティチュートで展示されるのを皮切りに、11/3(金・祝)には ICC キュレーター 畠 実氏と 伊東篤宏による、「音楽~アートフォームとしての『インダストリアル 』について 」を軸にしたトークイベント、 11/4(土) にはエントランスに設置されたインスタレーションマシンをフル稼働させる上記3名によるライヴをはじめとし、エントランスとホール 2ヶ所を交互に使用したライヴイベントが開催される。しかもすべて入場無料!

10/30(Mon)-11/5(Sun)

--This REmortal Coil--

Group Exhibition & Live performance

@ドイツ文化センター / ゲーテ インスティチュート

期間中の展示、ライヴ、トーク、全て無料!!

■Exhibition version

伊東篤宏 × カイライバンチ × VELTZ によるコラボレーションワークス

10/30(Mon) ?11/5(Sun)

ドイツ文化センター1F エントランス (入場無料)

■11/3(Fri)

1F エントランスにて19時よりトーク (入場無料)

テーマ: 音楽?アートフォームとしての『インダストリアル 』について

トークゲスト: 畠中 実 / ICC 主任学芸員)

司会・進行: 伊東 篤宏

■Live performance version

11/4(Sat)

ドイツ文化センター1F ホール & エントランス

This REmortal Coil

- Live version -

16:30 open 17:00 start

(入場無料)

ACT:

phew

ZVIZMO (テンテンコ × 伊東篤宏)

The Lefty

カイライバンチ

VELTZ × Radio ensembles Aiida

(*全ての会場: ゲーテ・インスティトゥート東京 (東京ドイツ文化センター) エントランス & ホール)

107-0052東京都港区赤坂7-5-56

https://www.goethe.de/ins/jp/ja/m/sta/tok.html

個人的には今年のベスト映画はこれ。『ノーザン・ソウル』。本国イギリスでは2014年の上映だが、有志による日本語字幕付きのほとんど自主上映の形で、「ほぼ丸ごと未公開!傑作だらけの合同上映会」(https://nbsff2017.wixsite.com/nbsff2017)の1本として上映される。

簡単に言おう。『さらば青春の光』『ビギナーズ』『トレインスポッティング』『24アワー・パーティ・ピープル』『THIS IS ENGLAND』──以上のなかから2つ以上好きな映画がある人は必見である。

さて、ノーザン・ソウルとは何であるか。今日のダンス・カルチャーには3つの源流がある。1.DJのミックス技術を生み、発展させたNYのディスコ・カルチャー。2. オリジナルを何度も何度も再構築するヴァージョン文化を生んだジャマイカのサウンドシステム。そして3つめが、「レア盤」文化を促し、レイヴ・カルチャーの青写真となったひと晩限りのアンダーグラウンド・ダンス・パーティを醸成させたUKのノーザン・ソウル、である。

音楽産業とは隔離された、イギリス北部の工場で働く労働者階級を中心に盛り上がったノーザン・ソウルのシーンは、長いあいだミステリーでもあった。ノーザン・ソウルの「ノーザン」とは、音楽が作られた場所ではなく、その音楽が人気だった場所を指す。ノーザン・ソウルとは完璧にリスナーの文化である。しかもそれがロンドンではなく、シェフィールドとかブラックプールのような、パっとしない地方都市のリスナー文化であり、労働者階級による自発的なパーティ文化だった。音楽メディアも手が及ばない。

映画『ノーザン・ソウル』でぼくたちは音楽史最大の謎のひとつをようやく知ることになる。ストーン・ローゼズの“アイ・アム・リザレクション”がモータウンのビートであった理由もね。英国アカデミー賞のデビュー賞にもノミネートされたこの映画、物語も音楽もファッションも最高だが、ひとつだけ気をつけなければいけないのは、この映画を見終わったあとではスリムのデニムなんて履けなくなること。

それにしても、この映画を情熱だけで日本上映までもっていったスタッフの方々には頭が下がる。そのアティチュードもまさにノーザン・ソウル。いまのところたった1回の上映だが、はっきり言って最低3回は観たい映画だ。

※上映日時は、12月2日(土) 14時30分~会場はユーロライブ(https://eurolive.jp/)

産業革命以降、二酸化炭素の排出量が増えたとされるように、このところ「書き言葉」の量も飛躍的に増えた気がしてならない。ちょっとスマホを見るだけでも同じ内容の案件が繰り返し書き込まれていて「書き言葉」は放射能のように漏れ出してくる(この文章も「書き言葉」だし)。「書き言葉」の歴史はわずか5000年である。人類は鉄道がなかった時代(たかだか200年ぐらい前)にも戻ることはできないだろうけれど、「書き言葉」がなかった時代までリセットすることも不可能だろう。それ自体はいい。つい最近まで代書屋という職業があったぐらいで、文字が書けなかった人の方が多かった時期よりも、いまはきっと何かが良くなっていると思いたいし(一方で日本の識字率は下がりつつあるらしい)。しかし、それにしても文字量が多過ぎる。ここまで何もかも文字にする必要があるのだろうか。人類にとって適正な食物の量というものがあるならば、「書き言葉」にも同じく適正の量が想定されてもいいような気がしないではない。「書き言葉」が増えに増えて、そして、二酸化炭素がオゾン層を破壊したとされるように、いつしか過剰な「書き言葉」も人類の何かを破壊したりはしないだろうか(J・G・バラードなら、ここで言語掃除機を取り出すか)。

「書き言葉」が飛躍的に増えたと感じたのはSNSの影響が大きい。単に体感でそう思っているだけなので、本当かどうかはわからない。100万部に近いベストセラーが立て続けに出たりして出版不況などという言葉がなかった時代の方が印刷された文字数自体は多かったりするのかもしれない。人の目にはふれない日記というものもあっただろう(いまもあるか)。そんなことはSNSの監視に余念がないCIAあたりが毎年の文字量をカウントでもしてくれない限りわからない。SNSが増やしたのは明らかに発信する人の数だから、「多過ぎる」と感じるのは、「書き言葉」そのものよりも、どこに向かって放たれてるのかわからない「書き言葉」のあり方が乱雑すぎて過剰に感じられるというだけのことかもしれないし。もう、ぜんぜんわからない。キングコング西野に至っては文字数を単位とした仮想通貨「レターポット」などという新たな信用経済の構想をぶち上げてくるし。うがー。

巨大SNSを扱った映画だというので『ザ・サークル』に興味を持った。しかし、結論から言うとSNSがテーマの作品というよりは、SNS批判がトレンド化している現在にあって、その危険性を面白がるエンターテインメント作品であった。文字量=人数という捉え方でSNSを把握し、数の暴力に作品のテーマは絞られている。集合無意識は必ずしも善ならずというような。

主演はエマ・ワトソン。普段からファンとセルフィーは撮らないと公言し、ツイッターで「HeForShe」や「FemnistBookClub」を呼びかけたり、地下鉄を舞台に様々なアクティヴィストぶりを発揮する彼女がSNSを批判する役回りというのはあまりに……あまりに整合性があり過ぎる。一方、SNS企業のトップにいて悪役を務めるのはトム・ハンクス。メールのやり取りに慰めを見出していた相手が実はビジネス上の敵だったという『ユー・ガット・メール』(98)の役柄がそのまま肥大化し、スケール・アップした感じ。エマ・ワトソン演じるメイ・ホランドは苦情処理の仕事から巨大IT企業、ザ・サークルへ転職を果たす。ツイッターとかフェイスブックがぐちゃぐちゃに混ざったようなアカウント・サーヴィスを提供するザ・サークルが新たに提供しようとするのは小型の監視カメラで、目的はリベラルな政治活動を支援すること。これにホランド自身が命を救われることになり、ホランドは以後、自分自身に監視カメラをつけて行動し、24時間、自分の生活を実況放送することになる。ところがホランドと一緒にいると自分のプライヴァシーまで奪われると感じた親や幼馴染はみな彼女と距離を置くようになり、SNS上のフォロワー以外、彼女はあらゆる人間関係を失ってしまう。そこに小型カメラに託された真の目的を探っている活動家が現れて……。

すぐに思い出したのは『エドTV』(99)である。マシュー・マコノヒー演じるエド・ペカーニは24時間、自分の生活をケーブルTVで放送し続ける。彼は自分のすべてを誰かに観られることが楽しくてしょうがなく、やることなすこと過剰になっていく。要するにリアリティTVのパロディである。ストーリーの大筋は『エドTV』も『ザ・サークル』も大して変わらない。個人情報をさらけ出せば出すほどいいことがあるとしても、それによって失われるものを秤にかけた時点で話の流れは変わっていく。たとえば自らの身体情報をさらけ出しておくことで早期に病気が見つかるとしても、それでも知られたくないことはあるというようなことが話の潮目になる。そうした倫理観は2作とも同じだった。しかし、無名の一般人が多くの人に注目されたいという欲望を持っていることを暴き出した『エドTV』と、公共の利益をたてに個人情報を流出させようとする『ザ・サークル』では欲望の主体がまったく逆である。ここに政治家に期待される「透明性」だとか、様々な理屈が『ザ・サークル』では積み上げられていく。あなたの個人情報はあなたにはうまく管理できないから国が管理してあげた方がいいでしょうということになる(実際にイギリスではビッグ・データから個人の寿命を割り出せるので、あなたは○○歳で死ぬから年金はいくら納めて下さいという制度にすることも可能だけど……その方が平等なので……でも、さすがにそれはやらないんだとか)。話はそこまで急進的にはならないけれど、アメリカでは親が子どもを育てられないと判断すればソーシャル・ワーカーが親から子どもを取り上げてしまうように、個人から個人情報を取り上げていくような未来が待っていると『ザ・サークル』は示唆する。物語はそのようなことになったら怖いでしょうというSNS批判のトレンドにのって収束し始める。奇しくもいまアメリカではハーヴェイ・ワインスタインのセクハラ騒ぎが引き金となって#WomenBoycottTwitterが巻き起こっている最中である。そう、SNSはよっぽど社会全体の負担になっていたのだろう。それも峠を越したから、こうしてエンターテイメント化され、スリラー映画として楽しめるのである(怖いという意味では同じエマ・ワトソン主演の政治劇『コロニア』はまったく別種の怖さだった)。

SNSが個人情報を流出させるという危惧(「いいね!」のプロファイラーという職業もあるらしい)というのはいまは完全に反転してしまい、たとえば芸能人たちがTVで見せる「プライヴァシー公開芸」のようなポテンシャルにすり替わってしまった(気がつくと視聴者は誰かと誰かが飲みに行ったという話を延々と聞かされているだけだったりする)。80年代ならば「それ以上はプライヴェートなので」といってお笑い芸人でさえも口を閉ざすことができた領域をビジネス・チャンスと捉え、すべてをさらけ出しているフリをするのである。芸能人をやっているその人に共感するとか、消費者から見た対象の位置が変わっている現在、プライヴェートがどのようなものであるかを想像させることができない芸能人はもはや売れないのだろう。これはいわばリアリティTVの常態化であり、差し出すものがあるから得るものがあるという構造をどうコントロールするかにその人のセンスがかかっているといえる。こういった仕組みを批判的に捉えたのが『容疑者、ホアキン・フェニックス』(10)で、同作は俳優のホアキン・フェニックスがラッパーに転じるというフェイク・ニュースを流し、プライヴェートを捏造しきったモキュメンタリー作品だった。それと同じことを、もっと薄く、現在の芸能人たちはやっている。改めて思うのは、人々は、では、何を買っているのだろうということだけれど、物語の消費欲求は『ザ・サークル』ぐらいでは止めようがないことだけは確かである。

もうひとつ気になったこと。グーグルの宣伝映画でしかなかった『インターンシップ』(13)もそうだったけれど、『ザ・サークル』も現在のサンフランシスコを過剰にユートピアのようなところとして描く傾向がある。メイ・ホランドが転職してきてすぐに会社の中を案内され、しばらく歩いていると中庭で本物のベックがコンサートをやっていたりと、どこもかしこもサブカルチャーの天国かと思うような仕様なのである。実際にそういった面もあるのだろう。しかし、現実にはアマゾンなどに多くの社員が勤め出したことにより、地元の交通状況は混乱の一途を増している上に、全米からホームレスが集まってきたためにカリフォルニア州には2年前から非常事態宣言が出されている(アマゾンは社屋のひとつをホームレスに開放している)。60年代にヒッピーが集まってきた時もサンフランシスコの住民はいい迷惑だったかもしれないけれど、似たような歪みがあることはまったく触れられていない。それなりにIT企業を主役として描いているわけだから、ユートピア性ばかりでなく、少し引いた視点も織り交ぜてくれないかなあと思うばかりである。

ちなみに『エドTV』は、その前年に公開された『トゥルーマン・ショー』(98)に対するブラック・アンサーと評された作品だった。同じようにリアリティTVから発想したとしても、自分の人生が世界中の人に視聴されていることを知らずに暮らしている『トゥルーマン・ショー』はどちらかというと「自分は神に見られている」という宗教的な観点を持った作品で、その主題は当時から統合失調症を予感させるものであった。そういう意味では『トゥルーマン・ショー』に対してアンサーを返した作品は『エドTV』ではなく、僕はウィル・フェレルが珍しくシリアスな演技に徹した『主人公は僕だった』(06)だったと思う。『エドTV』は『ザ・サークル』との対比でようやく現代性を発揮できるようになったのではないかと。

Favorite 2017

|

Jabu - Sleep Heavy [Blackest Ever Black]

Robert Aiki Aubrey Lowe - Marlek [Mild Vilnc]

Xth Réflexion - /\\05-06 [Chained Library]

Mark - Here Comes A Fucking Startup Campus [A Colourful Storm]

Vatican Shadow – Rubbish Of The Floodwaters [Ostgut Ton]

V.A. - Weightless Vol. 2 [Different Circles]

67 - Glorious Twelfth [6ix 7even]

VMO$ & Boofy - NC7004 [No Corner]

v1984 - Pansori [Knives]

DJ Hell - Car Car Car [International Deejay Gigolo]

Non Band - Non Band [TAL](2017 Reissue) |

Zodiak [MGMD]

https://zodiak-lab.blogspot.jp/

Ryo Murakami主宰Depth of DecayよりMIX-TAPE『Less』をリリース。(2016)

https://depthofdecay.bandcamp.com/album/less

DJ Schedule

02 Nov. 2017

BEDOUIN Label Showcase @Säule (Bargain)

w/Constantine, Nene Hatun, Salem Rashid, Tzusing and Zodiak

https://berghain.de/event/2172

00年代後半に電子音響のノイズがアンビエントの海に溶けはじめてから、無数のアンビエント/ドローンが私たちの耳と心をうるおしてきた。この時代、音楽は響きの海の中に溶けていた。

アメリカのレーベル〈12k〉は、初期のクリック&グリッチな作風からアンビエント/ドローンへと舵をきったことで、この「アンビエントの時代」を体現する重要なレーベルである。みずからもアンビエント・アーティストへと変化を遂げた主宰テイラー・デュプリーのキュレーションによるレーベル・ラインナップは、2010年代以降のアンビエント・ミュージックを知る意味でも重要な指針を与えてくれる。

そんな〈12k〉を知るうえで重要なアーティストが、マーカス・フィッシャーである。ポートランドはオレゴンを拠点とするマーカス・フィッシャーのサウンドは、〈12k〉のアンビエント/ミュージックを象徴するものだ。淡いドローン、静謐な環境音、微かなノイズ。朝の空気のような清冽なアンビエンス。まさに2010年代的アンビエントの最良の要素を結晶させたかのような音楽/音響を聴かせる。

とはいえ、マーカス・フィッシャーが〈12k〉からリリースしたソロ・アルバムは2010年の『Monocoastal』のみである。たしかに主宰者テイラー・デュプリーのコラボレーション作品『In A Place Of Such Graceful Shapes』(2011)や『Twine』(2015)など、〈12k〉から素晴らしいアンビエント・アルバムをコンスタントに発表はしてきたものの、ソロ・アルバムではない。また、けっして多い数でもない。

〈12k〉以外では、〈Tench〉から『Collected Dust』(2012)、自主リリースで(マスタリング担当はテイラー・デュプリー)『Public Works』(2015)をコンスタントにリリースしているし、本年2017年には〈IIKKI〉からテイラー・デュプリーとのコラボレーション・アルバム『Lowlands』をおくりだしてもいるのだが、やはり多作という印象はない。テイラーと協働しつつ、コラボレーションであっても自身が追求する音を誠実にリリースしているような印象である。

じっさい、マーカス・フィッシャーの作品は、どのトラックも、どのアルバムもアンビエント音楽として、とても澄んでいて、やわらかく、かすかに深淵で、美しい。職人の作るガラスの玉のような音だ。それは彼のつつましい美点でもある。その「つつましやかなアンビエンス」という感覚が、〈12k〉というレーベルのイメージにぴったりとはまる、ひいては2010年代的なアンビエント/ミュージックも。

じっさいマーカスの演奏映像を観てみると、ギターを中心にさまざまなエフェクターや機材を鳴らして独特のアンビエントを生みだしている。音と音を手で触り、工作するように音を探り、鳴らすかのように。

それは新作『Loss』でも変わらない。“Nocturna”では、淡い色彩・音色の環境音の中にそっと溶け込むようなギターの響きが鳴る。音楽の手前にある微かな音のうごめきが耳に心地よい。2曲めの“Veering”からして、ひそやかな環境音がドローンに溶け合っていくような楽曲を展開する。まるで風景がゆっくりと変化していくような感覚に耽溺できる。

そしてアルバム・タイトル曲である“Loss”には、環境音とドローンの交錯の果てに、ピアノがまるで透明な雫のように落とされていく。また、“Murmurations”では、水の音のような環境音に、澄んだ空気のようなドローンと深い響きのギターの音が複雑な色彩のように交錯する。3分ほどの短い曲“While”では、これまで音の欠片のように散りばめられてきたギターの音が、霧のむこうではじめて音楽としてたちあらわれてくる。

アルバムでキーとなる曲は11分に及ぶ“Home”だろう。曲調としてはアルバム中、もっともダークである。しだいに日が暮れ、あたりが薄暗くなっていく時間、ひたすら家をめざして歩いているような、そんな感覚である。静謐な環境音。ときおり鳴るギターの音のむこうから夜の気配のように聴こえてくるドローン。11分という時間のなかで光景と時間の推移のようなアンビエントを生み出している。この自然音と音楽の非同期的な交錯は、今年リリースされた坂本龍一の新作『async』あたりとも共振するといえないか。

アルバムには全7曲が収録されているが、どの曲も朝の空気のように清冽で、同時に夜の時間のように親密である。このさわがしい世界から少しだけ離れ、「自分」という存在を再発見するような静謐なオトのつづれおりは、見慣れた風景のように、どこまでも優しく、愛おしい。

このマーカス・フィッシャーの新作に限らず、現代的なアンビエント・ミュージックは音楽における風景のようなものかもしれない。聴き手の心理、状態、感覚、感性の推移、変化によって、いかようにも見え方が変わってくる景色のような音楽。その意味で、2010年代以降のアンビエントは、写真的かつ映像的である。環境音楽としてだけではなく、もっと聴き手の内面の深いところに作用する音楽/音響作品なのだ。そして、本作『Loss』もまた耳と心をうるおしてくれる逸品なのである。