夏も終わろうとしている。じょじょにではあるが気温も下がり、肌が冷たくなるのを感じる。UKとは違い、こと日本において「夏の狂騒」なるものはほぼなかった(というか禁止された)わけだが、それでもやはり、こうして季節の節目を予感すると、なにか僕のなかの気分も変わってゆくような……。クレイジーなクラブ・バンガーもおおいに結構だけれど、いまは少し落ち着きたい。良質なハウスを提供していたアンソニー・ネイプルズが、こうしてアンビエント、あるいはダウンテンポへ急接近したことは、まさにいまの移ろいにフィットする。『Chameleon』は来る秋のための、あるいは夏に失望させられたひとのためのサウンドトラックになりうる作品だ。

ニューヨークのアンソニー・ネイプルズは、〈Mister Saturday Night〉や〈The Trilogy Tapes〉などからいくつかの12インチをドロップ。現在は自身のレーベル〈Incienso〉と〈ANS〉を拠点に、前者ではDJパイソンやダウンステアズJのような才能を紹介しつつ、後者では自身の近年作をリリースしている。フォー・テットによる〈Text Records〉からドロップされた2015年の『Body Pill』にはじまり、自身の〈ANS〉における2019年の『Fog FM』までを俯瞰すると、彼のフルレングス作品はクラブ/フロアから得られた反応をアルバムへ落としこんだ印象が強かったが、『Chameleon』では大胆と言えるほどにダンス・ミュージックから離れており、彼にとって初めて、シンセサイザー、ギター、ベースやドラムといった楽器の生演奏を主軸に制作されたという。

全編を通して落ち着いたアンビエンスが充満しているものの、それは聴き手の邪魔をしないサウンドに終始するのでなく、ベースとの絶妙な絡み合いを生み出しながら、ときにエレクトリック・ギターは躍動し、ドラムは有機的に働き、そして随所にシンセのデジタルな音が散りばめられている。そのなかでもとりわけ、エレクトリック・ギターを中心に作られたサウンドスケープが驚きをもって迎えられるべき点だろう。タイトル・トラックの “Chameleon” ではフェイザーをぐっとかけたギターの反復が重要な役割を果たしているし、“Massive Mello” におけるギターのストロークとベースのコンビネーションは素晴らしく、後半における短いギター・ソロでは、万華鏡のようなサイケデリアすら感じさせる。

近い雰囲気を持つアルバムとして2018年の『Take Me With You』がある。しかしそれはクラブで踊ったあと、友人たちと誰かの家でくつろぐムードを表現した、アフターアワーのための音楽であった。むしろ『Chameleon』において、クラブやそれに付随するあれこれはもはや無関係と言える。インタヴューによれば、いくつかの曲はホルガー・シューカイやハルモニアなどのクラウト・ロックから影響を受けたと語るし、ロックダウンで長らくすみに追いやられていた過去のレコードをたくさん聴いたとも。そこにはA.R.ケーン、コクトー・ツインズ、コナン・モカシン、はてはニール・ヤングまでもが含まれている。この取り留めのない聴取の経験がサウンドそのものに影響を与えたとは感じないが、今作がフロアにまったく縛られていないことはこの事実からもひしひしと感じる。アンソニー・ネイプルズは今作において、DAWを立ち上げたモニターを前に座るハウス・プロデューサー然とした態度を選ばなかった。その代わり、小さなループ・ペダルと OB-6 のシーケンサーを手に取り、ひとりで自由なジャム・セッションらしきもの──本人はそれについて、楽器を嗜んでいた子どものころを思い出したと語る──をえんえんと続けた。その結実が『Chameleon』の音世界なのだ。

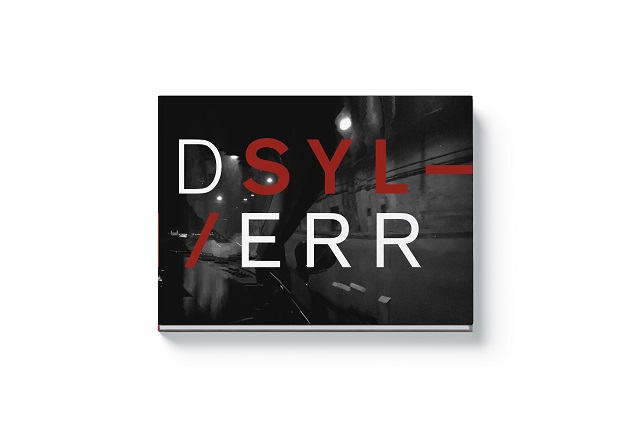

また、『Chameleon』には言葉が見当たらない。もちろん歌詞はないし、それぞれのタイトルの多くがひとつの単語のみであり、音楽において一般的に具わる、言葉を通した聴き手への語りかけはほとんどない。いや、むしろ言葉がないからこそ、僕はこの音楽に耳をそばたて、ひとり目を閉じながら想像をふくらませるのかもしれない。しかし、それでもなお言葉に着目するならば、クローザーにおける “I Don’t Know If That’s Just Dreaming”、「夢を見ているのかどうか、私にはわからない」と。これはひとつの手がかりになるだろう。つまり、今作は夢見心地のアンビエントやダウンテンポではなく、夢にいるのかどうか、そのはざまで揺れ動き、聴き手の想像力を喚起しながら、いつのまにかどこかへ連れていってしまう音楽なのだ。写真家であり妻のジェニー・スラッテリーとダウンステアズJによるアートワークも示唆に富む。秋に咲く彼岸花の写真は意図的にゆがみ、ねじ曲げられている。それは少なからず音楽の危機を感じた今夏を経た僕(ら)にとって、これからのゆくすえを考えさせるような意味を持たせる。ほんとうに、聴いていると、思いもよらぬ考えごとや空想があれやこれやと押し寄せてくるじゃないか。