MOST READ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- Beyoncé - Renaissance

Home > Interviews > interview with Strip Joint - 新世代ジャパニーズ・インディ、自由を求める

自由を我(ら)に。そんなタイトルをデビュー・アルバムのタイトルに冠した、まだ若いインディ・ロック・バンドが現れた。ここ日本からである。いまの閉塞的な日本で生きる若者たちが思い描く「自由」とは、いったいどのような感触をしたものだろうか?

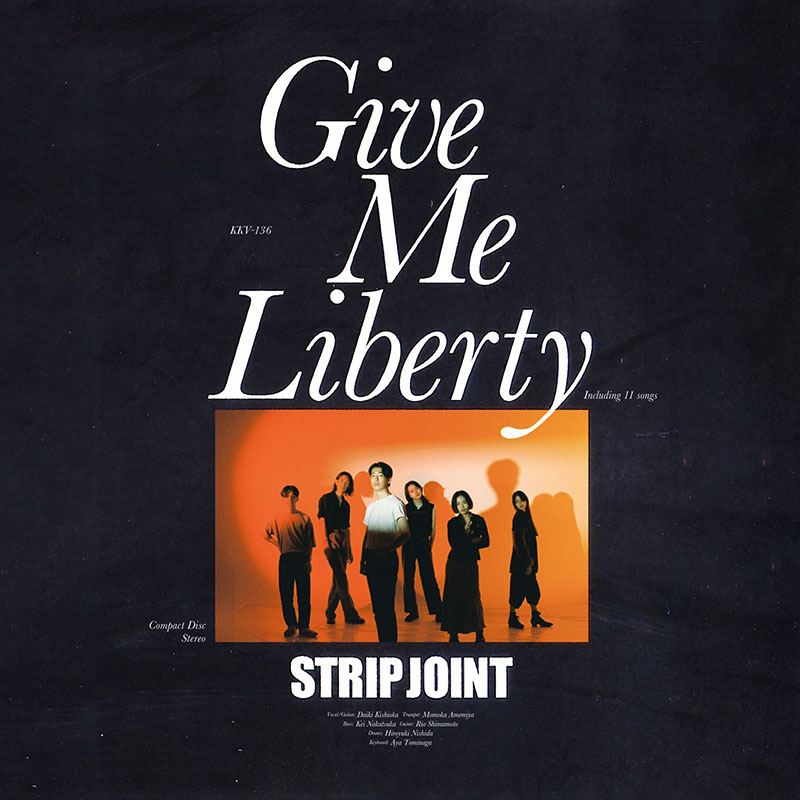

Strip Joint のファースト・アルバム『Give Me Liberty』には、その感触のようなものがたくさん入っている。溌剌としたギター・ロック・チューン “Leisurely”、“Lust for Life” にはじまり、ウェスタン・テイストのあるトランペットが印象的な “Hike”、ジョイ・ディヴィジョンやギャング・オブ・フォーのリズム感覚を想起させる “Yellow Wallpaper” ……と、アルバム序盤からアレンジメントの多彩さとアンサンブルの完成度の高さに驚かされるが、それらは海外のインディ・ロックからの影響をたっぷりと吸収したものだ。この内向きな国から「自由」を思うとき、海の外のインディペンデントな音楽を聴くことは彼らにとって必然だったのだろうと感じさせる。そしてそれらの曲はすべて、はちきれんばかりにエネルギッシュだ。

Daiki Kishioka を中心として2017年から Ceremony として活動をはじめ、メンバー・チェンジと改名を経て、ライヴハウス活動をメインに地道な活動を続けてきた Strip Joint。男女6人編成のこのバンドは、トランペットとキーボードを生かした、いわゆるギター・ロックのステレオタイプをはみ出すスタイルをすでに獲得しているところがまずその魅力である。マリアッチに影響されたインディ・ロック・バンドを連想する “Against The Flow” や、ミドル・テンポで鍵盤の響きを生かしながらリリカルに情景を描いていく名曲 “Oxygen”、“Liquid” など、アルバム後半のナンバーは多楽器によるアンサンブル志向の米国インディ・ロックを彷彿させる。歌詞を書く Daiki Kishioka が英米文学の素養があることもあって言葉は英語で(CDには日本語対訳が掲載されている)、積極的に国外の音楽と文化的・感情的に繋がっていかんとする意思が表れている。

以下のインタヴューでは、最近は同時代のインディ・ロックを意識的に聴き過ぎないようにしていると Daiki Kishioka は話しているが、やはり現行のUKインディ・ロックの活況とシンクロする部分があるのではないかと自分は考えている。ジャンルも編成もスタイルも好き勝手にやっている彼らを指して、もう何度めかもわからない「ポスト・パンク・リヴァイヴァル」ではなく、近年は「ポスト・ブレクジット・ニューウェイヴ」とする表現もあると聞くが、その、「何でもアリ」すなわち「この窮屈な場所からどこへだって行ける」という感性は、海の外のインディ・ロックに影響されていなければ得がたいものだったろう。偉そうな大人たちがめちゃくちゃにした彼らの現在からも、生まれる何かがあるのだと──『Give Me Liberty』のクロージングを飾るアップテンポのロックンロール・チューン “Suddenly I Loved You” の自由な輝きを聴くと、そんなふうに思えてくる。

みんなが同じ音楽に熱狂するっていうことをミュージシャンがしていていいのかなって思うようになって。みんなと違うところを発見するのが俺のやるべきことだと思うようになったので、最近は新しいものを追いかけなくなりました。

■今日は、いまの20代がなぜ海外のインディ・ロックに影響を受けたロック・バンドをやっているのかを聞きたいと思っています。岸岡さんはアークティック・モンキーズとの出会いが大きかったとのことですが、彼らに対して「自分の音楽だ」みたいな感覚があったのでしょうか。

Daiki Kishioka(以下、DK):アークティックに関しては、インディ・リスナーとしていろんな音楽を聴くなかで、アレックス・ターナーの音楽性の変化や、言っていることの変化、佇まいの変化を追っていくのが楽しかったんです。そのレベルまで好きになれる唯一のバンドでした。

■そういう存在はアークティックが初めてだったんですか?

DK:じょじょにそういう存在になって。いまに至るまで特別ですね。

野田:アークティックは後追いだよね?

DK:後追いです。4枚目(『Suck It and See』)がすでに出ているときに知って、リアルタイムで聴き出したのは5枚目(『AM』)からですね。

野田:そうなんだ。ぼくはやっぱり1枚目(『Whatever People Say I Am, That's What I'm Not』)をいちばん聴いたけどね。どれがいちばん好きなの?

DK:3枚目(『Humbug』)、4枚目ですかね。

野田:そうなんだ。1枚目はダメ?

DK:ダメじゃないですけど、23、4歳くらいになってくると、聴けないですね。

■えー(笑)!(木津は当時21歳)

野田:ぼくは40歳過ぎて聴いてたよ(笑)。

(一同笑)

■じゃあ、もうすぐ出る新譜(『The Car』)も楽しみですね。

DK:そうですね、純粋にファンとして。

■それまでも岸岡さんは親御さんが持っていたポスト・パンクのレコードを聴いていたということですが、世代的には、海外のインディ・ロックを聴くひとが周りに少なかったんじゃないかと思うんですよ。J-POPはともかくとしても、海外の音楽でもラップやポップスのほうが勢いがあったと思うし。そんななかで、どうやって海外のロックを発見したんですか?

DK:音楽体験の最初期は小学生のときまで遡りますけど、それこそ、クラスメイトがJ-POPのコンピレーションを作って配ってたりしていて。でも、その「キミとボク」みたいな世界観に入りこめなくて。そもそも小学生の恋愛なんて恋愛以下だし、入りこめるわけないじゃないですか。でもみんなが、大人の欲望を模倣するというか、それを自然なものとして受け入れているのにまず違和感がありました。それよりも、言葉はわからないけど、もっとシンプルでパワフルなもののほうがいいじゃんって思っていたのが小中学生のときですね。フー・ファイターズやグリーン・デイからロックに入り……、家にもストーン・ローゼズ、マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン、あとシャーラタンズ、オーシャン・カラー・シーンなんかがあったんですよ。

■それは充実したレコード・コレクションですね。

DK:ありきたりなポップ・ミュージックじゃなくて、聴きながら陶酔的になれるものですね。高校生のときにギターを買って、そういうのを流しながら自分でアンプ繋いでいっしょに弾いてました。その頃にバンドをはじめましたね。最初はドラマーで。芸術系の高校に行ってたひとに誘われて、彼は若いのにアーティストとしてやっていくことに意識的でした。ザ・ホラーズやフランツ・フェルディナンドみたいな、ポスト・パンク・リヴァイヴァルの美学を自分たちに課してやっていたひとたちで。自分で哲学持って音楽をやろうと思ったのは、そのバンドからの影響が大きかったです。

■なるほど。僕は自分の経験として、10代のとき音楽のテイストが合うひとを周りに見つけにくかったんですけど、岸岡さんは音楽の話が合うひとやコミュニティとの出会いはスムーズだったんですか?

DK:それは、ツイッターで。

■へえー! でも、いまっぽい話かも。

DK:学校では、俺が「アークティックいいぜ」って周りに薦めると2人ぐらい「いいね」って言ってくれたんですけど、いっしょに音楽をやろうとはならないし。自分の世代だと中2か中3ぐらいでみんなツイッターをはじめるので、ネット上でみんなが自分の好きなものにワイワイ言う、みたいなものは見ていました。当時 The 1975 が出てきたとこで、「あいつらはカッコいいのか」みたいな議論があったりして。そこで知り合ったひとに誘われました。

■なるほど、ちょっとひねくれた集まりのなかから(笑)。その後、岸岡さんご自身が Ceremony を作って、それが Strip Joint になっていくわけですけど、それも自然と音楽志向の合うひとと出会っていったんですか?

DK:オリジナル・メンバーのうち、いまもいるギターの島本さんは趣味が合う感じでしたね、ザ・スミスとかが好きで。ドラムの西田くんは、もうちょっとオルタナとかエモ寄りです。学生のつながりのなかで、「こいつならいっしょにやれる」って思えるひとを探してきたって感じでしたね。

■音楽的なテイストで言えば、インディ・ロック志向の強いひとを集めた感じなんですか?

DK:ポスト・パンク・リヴァイヴァル以降の流れのインディ・ロックは自分にとってはいちばん思い入れがありますが、メンバー全員にとって特別なジャンルかと言われるとそうじゃないと思います。西田はヒップホップやハードコアも好きだし、ジャズやフュージョンなど、それぞれに幅広く聴いてる感じです。

野田:ちなみに Ceremony っていうのはジョイ・ディヴィジョンの曲名から取ったの?

DK:なんとなく頭にはあったんですけど、取ったというわけではないんですよ。

■僕の印象としては、とくに活動初期は英国ポスト・パンクからの影響が強いように感じたんですけど、ポスト・パンク・リヴァイヴァルも含めて、惹かれたポイントはどういったところだったんですか?

DK:そもそもオリジナル・ポスト・パンクは通ってなくて、あとから雑誌で得た知識なので、そこについて語るのはちょっと気が引けるんですけど。ただ、機械的で痙攣するようなビートや、ダンス・ミュージックなんだけど不自然なダンス感覚なんかは、ジャンルとしてのポスト・パンクの好きな部分かな。

■まずは何よりもサウンドの部分が。

DK:踊れるっていうのが大きいですね。

■なるほど。あと、Strip Joint はバンド・アンサンブルとしてはトランペットとキーボードがいることによる個性も大きいですよね。それらが必要だと感じたのはなぜだったんですか?

DK:小さい頃からテレビで演歌が流れるとよく聴いていたんですけど、非ロックの要素がたぶんもともと好きだったんですよ。それこそアークティック・モンキーズも、ある時期から60年代頃のポップスからの影響を受けてますけど──ザ・スリー・ディグリーズやオージェイズみたいなコーラス・グループなんかに──、「こういうの俺も好きだな」と早い段階から思っていたので。本当なら小さいオーケストラを入れたいぐらいで。あとはキング・クルールが出てきたときに、「やべえ」ってなって(笑)。ここ5年ぐらいですかね、いわゆるインディ・ロックが音楽的に広いジャンルになったのと共振したいという想いもありました。

社会からのメッセージをひとつひとつ聞いているとしんどいじゃないですか。自分のナマの感情が死んでいく感じがする。そういったものに対して反抗をしてもいいんだぜ、みたいなところですかね。

■いまのキング・クルールの話は象徴的なように思いますね。ここ10年くらいで注目されるUKのインディ・ロックは音楽的により折衷的になっていますが、そういう同時代のバンドの動向はやはり気になっているんですか?

DK:かつては気になってましたが、みんなが同じ音楽に熱狂するっていうことをミュージシャンがしていていいのかなって思うようになって。みんなと違うところを発見するのが俺のやるべきことだと思うようになったので、最近は新しいものを追いかけなくなりました。

■そうだったんですね。ただ、メンバー間でいま熱い音楽みたいな話にはなるんじゃないですか?

DK:長谷川白紙が熱いという話はありましたね。あと藤井風とか。

■へえ! それは意外かも。

DK:たとえばブラック・カントリー、ニュー・ロードは話題にすら挙がらないですし……。たぶん、みんなチェックはしてると思うんですけど。

■えっ、それも意外です。

DK:自分たちとやってることが近いかも、みたいな意識もあまりない気がします。やっぱり背景からすべて違いますからね。

■なるほど。バリバリ意識してるのかなと勝手に思っていたので、それは面白いですね。いま名前が出たブラック・カントリー、ニュー・ロードはアンサンブル自体が民主的に作られているという話もありますよね。Strip Joint は岸岡さんがリーダーということですが、サウンド自体はメンバーの意見が反映されてどんどん変化する感じなんでしょうか。

DK:俺がリーダーとして最終判断をする立場にあるので、「これでいいかな」みたいな感じでメンバーが聞いてくるというのはあります。ただ、アルバムに入っている “Hike” と “Against The Flow” って曲は1年半前くらいにリハをしたときに、俺がスタジオに入らず、他のメンバー5人でアレンジを考えてもらったことがあって。

■“Hike” と “Against The Flow” はアルバムのなかでも、とくにアレンジが異色の曲ですよね。

DK:それで面白いアイデアが出てきたので。なんとなく西部劇っぽいイメージみたいな話はしてたんですけど、あそこまでドラマティックに大仰な感じになると思っていなかったので、びっくりしました。アルバムは半分ぐらいがメンバーのアイデアを有機的に生かしたもので、残り半分は俺が頭のなかで緻密に組み立てたものをみんなにそのまま演奏してもらった感じです。ゆくゆくは有機的な部分がもっと増えていったらいいなって思ってますけど。

■いまのはいい話ですね。“Hike” や “Against The Flow” がアルバムに入っていることによって、Strip Joint の個性が目立っているところがあると思うので。いっぽうで、歌詞の世界観やテーマはどんなふうにメンバー間でシェアしているんですか?

DK:みんなでアレンジを練るっていうのはありつつも、まずはデモを俺が渡しているので、そのときに歌詞を見てもらう感じですね。

■歌詞が英語なのは自然な選択だったんですか?

DK:最初にはじめたバンドが英語だったので、その延長でしかできてないっていうのはあります。いつか日本語でも書けるように、もっと幅を広げていく必要があるんだろうなとは思ってるんですけど。聴いてきたものの影響を素直に出したというのもあったし、リズム感が好きというのもあります。

■サウンド的にもフィットする?

DK:それはそうですね。英語できちんとポップスを作ることも、日本人がやってできないわけがないじゃないかという想いはあります。

■あと、岸岡さんが英米文学の素養があるのも関係しているのかなと僕は想像しているんですけど。

DK:そこは出したかったんでしょうね。こういうのを知ってるぞ、というのは(笑)。

■(笑)具体的に、アルバムに入っている文学からの影響はありますか?

DK:“Yellow Wallpaper” って曲は、シャーロット・パーキンス・ギルマンの同名の小説(邦題『黄色い壁紙』)から取ってます。それがすごく面白い小説で、いまはフェミニズムの文脈で評価されている短編なんですけど。女性が主人公で、医者の夫に「あなたは安静にしてなければならない」と言われて、言われたとおりにしていたら頭がおかしくなって、壁紙からひとが出てくる妄想を抱くという内容のホラーです。現代で生きることの抑圧みたいなものを、そこから着想を得て自分なりに書いてみようと思いました。

■そうだったんですね。アルバム・タイトルの『Give Me Liberty』はエミリー・ブロンテの同名の詩からの引用ということでしたが、フェミニズム文学からの影響は意識的にあったんですか?

DK:うーん、それは偶然だと思います。

取材・文:木津毅(2022年9月29日)

| 12 |

Profile

木津 毅/Tsuyoshi Kizu

木津 毅/Tsuyoshi Kizuライター。1984年大阪生まれ。2011年web版ele-kingで執筆活動を始め、以降、各メディアに音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心に寄稿している。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)、編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)がある。

INTERVIEWS

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

- interview with Nubya Garcia - ヌバイア・ガルシアのジャズにはロンドンならではの芳香が漂っている ──来日インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE