MOST READ

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- 『ファルコン・レイク』 -

- レア盤落札・情報

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

Home > Reviews > Live Reviews > コーネリアス

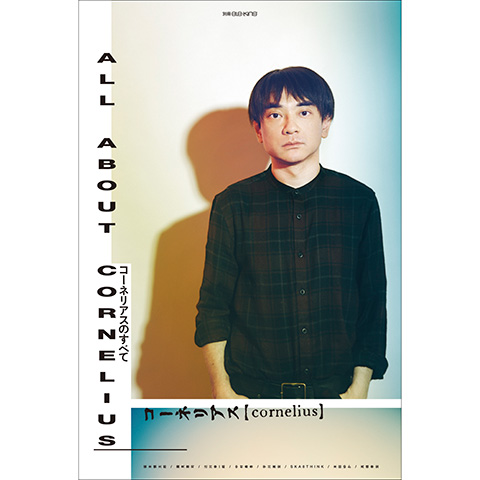

コーネリアス

2018年3月9日 @アーヴィング・プラザ、NY

文:ジョシュ・マデル(Josh Madell)訳:五井健太郎 photos : Keith Sirchio Mar 22,2018 UP

マタドール・レコードからアメリカで『Fantasma』がリリースされた1998年以来、小山田圭吾は、そのときどきのアルバムのリリースを記念して、ニューヨークの街にコーネリアスの素晴らしいライヴを届けつづけてきた。この街でコーネリアスは愛されている。圭吾もこの場所に多くのつながりをもっているし、いまでは友人も数多くいることだろう。バンドが最後にここでライヴをしてから10年以上が経っているにもかかわらず、3月9日にアーヴィング・プラザに集まった観客のなかの多くのファンたちは、確実に過去何年にもわたって、何回もコーネリアスのライヴを観ていた。だから観客の生みだす空気は、ちょうど仲のいい友だちが集まったような感じだった。コーネリアスの音楽は、たくさんの異なった影響を、思いがけないようでいて、しかしまったく自然な新しい結びつきのなかでひとつにする。それはライヴにやってくる観客についてもいえることだ。3月の寒さのなかから会場にやってきたのは、なにより年齢を問わない生粋のニューヨーカーたちであり、そこに国外に暮らす日本人たち、西海岸のいたるところからやってきた者たち、そしてその音楽に長くインスピレーションを受けてきた有名なミュージシャンたちが混ざりあう。初々しい大学生のキッズたちもいる。誰もがみな、彼の素晴らしいニュー・アルバム『Mellow Waves』を支持し、コーネリアスの10年ぶりのライヴを観るためにひとつになっていた。

アーヴィング・プラザの階段を上っていくと、オープニング・アクトのアヴァ・ルナがすでにステージ上にいた。ユニオン・スクエアの近くにある1000人規模のその箱は、初期パンク/ポスト・パンクや、ニュー・ウェイヴの頃がとくにだが、長年にわたってニューヨークでの数多くの伝説的なライヴを主催してきた場所だ。──階段を上りながら友人が、シド・ヴィシャスが同じこの階段を顔から落ちていくのを見たときの、胸の痛くなるような話を聞かせてくれる。数ブロック北西に行ったところにあるチェルシー・ホテルで、彼のなにもかもが崩れ落ちてしまうのは、それから数週間後のことだったらしい。ともあれ、アヴァ・ルナの起用は、この日のライヴにぴったりとはまっていた。というのも、演奏こそまったくコーネリアスのようではないが(だけどいったい他の誰にそんなことができるというのか?)、ジャンルを捻じまげるような、とても一言ではいいがたいこのブルックリン出身の5人組は、ソウルフルなグルーヴと、唸りをあげるポスト・パンクのサウンド、さらにドリーミーなポップさを、新鮮でオリジナルなひとつの音のなかに組みあわせ、満杯のフロアを見事に揺せたのだ。メイン・アクトの前に、少しでもいい場所に陣取ろうと誰もが移動するなかで、キーボード奏者でありサポート・シンガーのベッカ・カウフマンは、観客にむけてシーア風の銀髪のカツラを最後にもう一度派手にふりみだしてみせ、ステージを後にしながらも彼らは、大きな歓声を浴びていた。

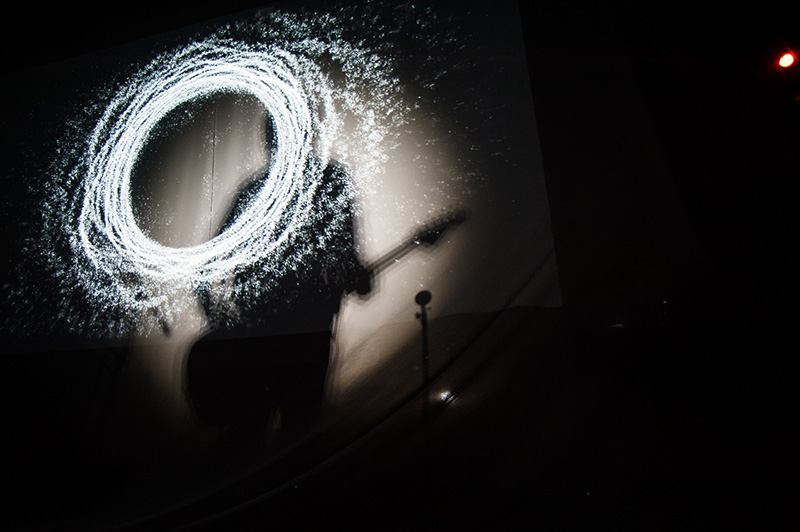

コーネリアスのライヴはつねに、五感のすべてを刺激するマルチなメディア体験でありつづけている。そもそもこのバンドは、私たちの大半がいまだ家庭用ヴィデオ・レコーダーの便利さに驚いていたときでさえ、念入りに構築された映像が生の演奏と完全に同期する、厳密に演出されたライヴをやりつづけていたのだ。この20年間で、衝撃的で新しい映像と、ひとを魅了するステージングが組みあわさった、これほどまでのパフォーマンスを披露することのできるライヴ・バンドは、世界中のどこを探してもいまだに存在していない。

ライヴは、ステージを覆う、黒く穴の穿たれた、日食したような太陽の律動とともにはじまった。時間が経つにつれ、その縁の部分の光は揺らぎ、あちこちに動きだしていく。観客がざわつきだすなかで、幕が落ちるまでずっと、スネア・ドラムの規則的な鋭い音が、欠けていく太陽に振動を伝えているように見えた。そしてバンドはいつのまにか、物憂げなグルーヴとともに『Mellow Waves』収録の“Sometime/Someplace”を演奏しだした。ステージには、まばゆいばかりのレトロフューチャリスティックな光を背景にして、キーボード、ドラム、そして組みあわされた電子機器が並べられていた。メンバーは、完全な白でその身を包んでいた。そして彼らが──音楽だけではなくそのスタイルにおいても──クラフトワークを効果的にコピーしつつ、観客にむけてクールに演奏しはじめると、アニメ化された『バック・ロジャース』のSFファンタジーが、完璧に音に組みあわさった映像の動きによって、リフやリズムのひとつひとを神秘的なまでに受けとりながら、背後にあるスクリーンに揺らめいた。

演奏にあわせてカーブやターンをくりかえす公道の上の車が映しだされるなかで、2002年の素晴らしいアルバム『Point』からの曲、“Point of Point of View”が続いた。そこから彼らは、1980年代のテレビ・ゲームのような点滅する映像をバックに、“Helix/Spiral”によって新譜へと戻っていった。見事にスクリーンに動く映像と完全に組みあわさったまま、しかし音が硬くなったり、音に無理強いするようなことはなく、バンドはごく自然に、観衆を魅了しつづけた。これは、多くのバンドがむしろ照明を組織するために演奏し、音楽をぎくしゃくさせていたのとは似ても似つかないことだ。長くコーネリアスのドラマーを務めるあらきゆうこと、ベースとムーグ・シンセサイザーを担当するバッファロー・ドーターの大野由美子からなるリズム・セクションも、きっと彼女たちの耳のなかで鳴っていただろうメトロノームの音を感じさせることなく、リラックスしていて自然だった。

やはり『Point』からの曲である“Drop”の演奏中、視点がズーム・インとズーム・アウトを繰りかえし、本当に幻覚を見ているような効果を生みだす、ボコボコと沸きたつ泡の映像を背景にして、圭吾が突然テルミンのソロをはじめると、驚きのあまり私は、大声をだして笑ってしまった。 それはまるで、スクリーンの上で泡を躍らせ、ほとんどそれに歌わせているように見えた。堀江博久は、ひとつのビートも逃すことなくファズ・ペダルを踏みつづけ、1970年代のカンフー映画の映像と、テレビの警察もののセピア調のモンタージュが、突然スクリーンに映しだされた。そしてバンドは「Fantasma」の“Count Five Six”を演奏しだし、“I Hate Hate”の激しく重いギターが続いた。2006年のアルバム『Sensuous』からの洗練されたファンク“Wataridori”は、急に飛びたつ鳥たちと、揺れうごく木々によって映像化され、複数のギターによる渦を巻くようなアルペジオは、マニエル・ゲッチングの『E2-E4』を思わせた。最近になって、いつまでも頭から離れないような、大きな手のひらの上でスキップをする小さな少女のすがたを映すMVが公開された、ニュー・アルバムからの最新のシングル、“The Spell of a Vanishing Loveliness”が続き、ゲスト・ヴォーカルの大野由美子との完璧な組みあわせのなかで演奏された。

セットリストは、新譜からの曲である“Dear Future Person(未来の人へ)”のような曲から、ファンたちのオール・タイム・フェイヴァリットである“Star Fruits Surf Rider”まで、コーネリアスのヒット曲をそのキャリア全体にわたって要約するようにして続いていった。そして前者では、都市のなかをいそがしそうに歩きまわり、宙に浮かびあがっていく猫の、その白と黒のシルエットからなる映像がスクリーンいっぱいに映しだされ、後者では、もう10年単位で定番となっている、もやのかかったような銀河旅行の映像が、きらきらと輝く照明と、観客の頭上で回転する、いろんな色のミラーボールの光によってアップデートされていた。彼らは、『Mellow Waves』のオープニングナンバー“If You’re Here(あなたがいなければ)”でセットリストを終えた。それは最後まで観客を驚かせるものだった。圭吾の不規則なギターソロが、スクリーンの上で揺れうごく光の演出によって、完璧に模倣されていたのだ。

バンドは雷のような拍手を残してステージを去り、アルバム『Sensuous』からの曲、やはりファンに人気の“Breezin”とともに戻ってきた。そのあと、誰もがもうこれで終演だと思ったところで、しかしバンドはふたたび動きだし、映像の厳密な構造から解放された、その夜唯一の曲を演奏しだした。聞こえてきたのは、“Chapter 8 - Seashore and Horizon”のリラックスしていながら堂々としたヴァージョンだ。その夜のどれもが、スリリングで感動的なパフォーマンスだった。それは素晴らしい演奏、最高の映像、それにかつてない選曲がそろった、真に革新的なアーティストが、その最高潮にいる瞬間だった。

彼らのような素晴らしいミュージシャンが、 20年にわたって作りあげられてきた最先端な映像と完全に組みあわさったかたちで、一瞬たりとも休むことなく1時間のセットリストを演奏する、そのときの集中力や焦点化の度合いたるや、想像することさえも難しいものだが、ミュージシャンとしての彼らの仕事は、それで終わりではなかった。観客が会場から出ていくと、白い衣装を着たままのクールで冷静なすがたで、圭吾、ゆうこ、博久、そして由美子の全員が、物販のテーブルの後ろにあらわれた。すると何百というファンたちが、レコードにサインをもとたり、バンドと写真をとったり、あるいは圭吾と彼の最高のバンドに、彼らがその日までの月日をいったいどんな気持ちで待ちつづけていたかを伝えるために、列を作っていったのだ。だけどお願いだコーネリアス、ニューヨークに戻ってくるのに、また10年も待たせたりしないでくれよ!

文:ジョシュ・マデル(Josh Madell)

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE