MOST READ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- 『成功したオタク』 -

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Mars89 ──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作

- bar italia ──いまもっとも見ておきたいバンド、バー・イタリアが初めて日本にやってくる

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Ben Frost - Scope Neglect | ベン・フロスト

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- KARAN! & TToten ──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- 忌野清志郎 - Memphis

- Jungle ──UKの人気エレクトロニック・ダンス・デュオ、ジャングルによる4枚目のアルバム

- Savan - Antes del Amanecer | サヴァン

Home > Interviews > interview with Kamaal Williams - UKジャズの逆襲(2)

まずは“Catch The Loop”を聴いてくれ。

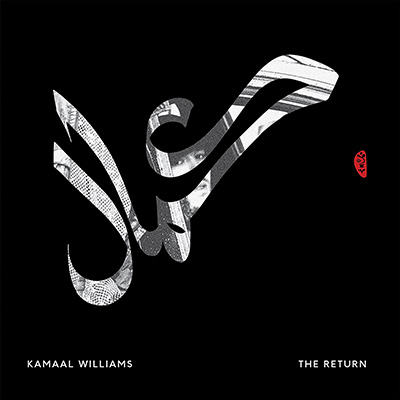

Kamaal Williams The Return Black Focus/ビート |

ジャズ・ファンクにはじまり、ヒップホップ・ビートに転じるこの展開はそうとうに格好いい。この曲を聴けば、カマール・ウィリアムスのアルバム『ザ・リターン』への期待も膨らむというものだ。もう1曲チェックして欲しいのは、“Salaam”という曲。ドラム、ベース、そしてキーボードというシンプルな構成を土台に、この音楽はアクチュアルなファンクを描く。ときには突っ走り、ときにはスローに展開するが、エネルギーが損なわれることはない。

さて、カマール・ウィリアムスとはヘンリー・ウーの本名で、ヘンリー・ウーとはこの2〜3年のUKのディープ・ハウスを追っているファンのあいだではわりともうビッグネームである。生演奏のときはカマール・ウィリアムス、打ち込みのときはヘンリー・ウーというわけだ。中国系とアラブ系の両親を持つ彼は、多人種が暮らしている南ロンドン・ペッカムで生まれ育ったトラックメイカーであり、キーボード奏者。10代前半でヒップホップにはまって、やがてごくごく自然にロイ・エアーズやロニー・リストン・スミスやドナルド・バードなどを聴き漁るようになった彼のバイオ的な話は、別冊エレキングのジャズ特集「カマシ・ワシトン/UKジャズの逆襲」に長々と収録されているので、宣伝になってしまうが、ぜひそちらを読んで欲しい。生粋のペッカムっ子である彼が、ペッカム出身ではない人間が運営する〈Rhythm Section International 〉において、なぜ「Good Morning Peckham」なるEPを出したのかというエピソードは、自分が言うのもなんだが、じつに面白い。

以下に掲載するインタヴューは、誌面に載せきれなかった部分であるが、これを読んでいただければ、フィーリングはつかめると思う。カマール・ウィリアムスたちのコミュニティがどんな感じで、この音楽がどんな風に生まれたのか──それではweb版「UKジャズの逆襲(2)」、カマール・ウィリアムスのインタヴューをどうぞ。

あの手の音楽をいまの時代に持ち帰ってきて、新たな聴き手に提示する、そうやって再びクールなものに、いまの人びとにとっても今日性のあるものにしたい、そういう責任を感じた。で……自分はその役目を果たしたな、そう思っていて。だからだしね、バグズ・イン・ジ・アティックに4ヒーロー、それにベルリンのジャザノヴァみたいな人たち、彼らがみんな、俺を「同類」と看做してくれるのは。

■とてもムードがある作品だと思いましたが、今作においてあなたが重視したのはどういった点でしょうか?

KW:俺たちが重視したのは……まず何よりも、「自分たちはある時間のなかのある瞬間を捉えようとしているんだ」っていう、そのアイディアだね。

■ああ、なるほど。

KW:ある時間のなかに生じる瞬間、それを捉えるのは、俺からすればもう……本当の意味での「旅路」だったからね。っていうのも、まず第一に……俺はユセフ・カマールを作り出して、あれは本当にビッグなものになったけれども、にも関わらず、(YK解散によって)俺はまた一からやり直さなくてはいけなくなったわけ。だから、作品にあるエネルギーやエモーション、それらは部分的には悲しみだったし、葛藤でもあったし、と同時に歓喜も混じっていた、と。というのも、俺は自分を改めて発見しなくちゃならなかったからね。自分でも思ったんだ、「人びとは俺のことを信じていないな」と。だから、みんな疑っていたんだよ、「ヘンリー・ウーはこれで終わった。あれが彼の絶好のチャンスだった、ユセフ・カマールが彼のひとつっきりのチャンスだったのに」って具合に。

■それは厳しいですね……。

KW:ほんと、そう言われていたんだよ。「せっかくのチャンスをあいつは潰してしまった」って風に。メイン・ステージに出ることができて、みんなが音楽に耳を傾けていたのに、ユセフ・カマールは解散してしまった、と。で、そこからどうやってお前にカムバックができるんだ? と。

■あらためて自分の実力・力量を証明しなくちゃならなかった、と。

KW:そう、そういうこと。「ファイト」だった。だからあのアルバムは自分を再び証明する、そういう作品だし──とは言っても、別に他の連中に自分を証明するってことではなくて、自分自身に「自分はやれる」と証したかっただけだけどね。それもあったし、神に対しても自分を証明したかった。だから、「神よ、もう1回俺たちにチャンスを与え給え」と……そうやって、どうぞ自分に家族を支えていけるようにしてください、と。っていうのも、音楽が俺の生き方なんだし、音楽の面でうまくやっていけないと、自分には何もないからさ。

■(笑)それってもう、いにしえのジャズ・ミュージシャンみたいな生き方ですよね。

KW:(苦笑)。

■アルバムに参加したメンバーについて教えて下さい。ドラムのマクナスティとベースのピート・マーティンについて教えて下さい。彼らはどのようなミュージシャンなのでしょうか?

KW:マクナスティは友だちで、彼とは8年来の付き合いだね。一緒にプレイしたことがあって……一緒にいくつかショウで共演したんだ。で、会ってその日に即、すっかり意気投合して仲良しになってさ。「わぁ、こいつ良い奴!」みたいに、たちまちお互いに親愛の情が湧いたんだ。だから、たまにいるよね、会ってすぐに「うん、こいつとは理解し合える」って感じる、そういう相手が。

■ええ。

KW:で……でも、彼とは8年音信不通でね。いや、っていうか、共演した後の7年間かな、それくらいコンタクトをとっていなかったんだ。彼も忙しかったし、子供が3人いる人で、南アフリカに住んでいて。で、ユセフ・カマールが解散したとき、彼に電話をかけたんだよ。「マクナスティ、いまどこにいるんだ?」と。彼の返事は「南アフリカに住んでる」ってもんで、俺は「どうしてもお前に南ロンドンに戻って来て欲しい」と。「俺のために、ひとつギグをやってくれないか?」と。で、「自分にはすごく大事なギグが控えていて、細かいことをいまここでいちいち説明している余裕はないんだけど、お前がロンドンに来てくれたらすっかり説明してやるから、とにかく来い」と(苦笑)。

■(笑)はい。

KW:彼は「ほんとにぃ? マジな話なの、それって?」と怪しんでいたんだけど、俺は「いや、これはマジにシリアスな、めちゃ大事な話だから!」と。

■(笑)。

KW:で、彼に言ったんだよ、「(彼がロンドンにいた)2010年以降、いろんなことが起きたんだって!」と。だから、あの頃とは違って、俺は自分自身のプロジェクトをやっていて、自分の拠点も持っているし、サクセスも掴んでいるんだよ、と。彼はそういった過去数年の変化をまったく知らなかったんだ。というわけで、彼は南ロンドンに戻ってきてくれた、と。で、彼が戻ってきて……彼に会ったのはキングス・クロス&セント・パンクラス駅だったな(※同駅はユーロスターの発着所のひとつ)。

■はい。

KW:で、俺たちはそのままブリュッセル、ベルギーに向かうユーロスターに乗り込んだ、と。ってのも、俺が話していた「ギグ」の第一弾は、ブリュッセル公演だったから。彼に言ったんだよ、「イギリスに戻ったら、そのままキングス・クロス&セント・パンクラスに直行してくれ」と。ってのも、ブリュッセル行きの列車が発車するまで10分しか余裕がなかったから。

■ハハハハッ!

KW:(笑)で、彼はホームに走ってきて、「来たよ!?」と。そんなわけで、俺たちは列車に間に合って──

■(笑)。

KW:その晩のギグに向かった、と。会場に直行して、そこでサウンド・チェックをやることになったんだけど、会場は広くてね。キャパは1000人くらい。で、会場を前にして、マクナスティは「おい、本当にここでいいのか? 住所間違ってるんじゃない?」みたいな。

■(笑)。

KW:こっちは「イエス! 俺たちは今夜ここでプレイするんだよ」と答えたわけ。そしたら、マクナスティが「以前、自分もここでプレイしたしたことがあるよ」と教えてくれてね。何年も前の話だけど、彼は当時人気のあった、すご〜〜くビッグなポップ・アーティスト、キザイア・ジョーンズって人のバックで演奏したことがあったんだよ。

■ああ、覚えてます。

KW:……(苦笑)で、マクナスティに「なあ、ヘンリー? なんだってお前はこの会場、キザイア・ジョーンズと同じヴェニューでライヴをやれるようになったんだ??」と訊かれたから、俺は言ったんだ、「ギグにようこそ! いらっしゃいませ!」と。

■(笑)。

KW:(笑)。で、そのショウを終えた後……彼はすっかり状況を気に入ってしまってね。「すごい、信じられない!」みたいなノリで、バンドに残る、と言ってくれて。ロンドンに戻るし、このギグは続けたい、と。そんなわけで、その後の12ヶ月間、彼は俺のドラマーになってくれた、と。

■ピートはどうですか?

KW:ピート、彼は……当時はトム・ドゥリーズラー(YKのメンバー)がベースを弾いてくれていたんだけど、ギグを2本終えたところで、トムが言ってきたんだよ、「どうだろう、自分はこのギグには不向きな気がするんだけど」と。ってのも、変化したからね。マクナスティが加わったことでリズムが変わったし、ヴァイブも変わった。だから俺たちは、誰か……新しいヴァイブにフィットする人間を見つけてこなければならなかった、と。そしたらマクナスティが「ぴったりの人材を知ってる」と言い出して。「その人は6年近くプレイしていないし、彼の連絡先も知らないけど、とにかく探し出そう」ということになって。そこで彼の連絡先を突き止めて、マクナスティが彼に電話してっていうね。

■ああ、そういうことだったんですね。

KW:で、ピート、彼は俺たちよりもずっと歳上でね。彼は50歳なんだ。90年代末から00年代にかけて、コートニー・パインともプレイしたことがあったんだよ。

■わーお。

KW:だから、コートニー・パインのバンドのベーシストだった、と。それにピートはデニス・ロリンズ、フランク・マッカムといった優れた面々ともプレイしてきた、そういうUKベーシスト界のレジェンドみたいな存在なんだけど、長いこと活動していなかった、もうギグはやらない、という状態にいたんだよ。ところがマクナスティが「これは特別だから!」と彼を説得して。

で、この作品のストーリーにはマクナスティの帰還って面も含まれていて、彼が音楽の本当のエッセンスに帰ってきた(returning)、という。ってのも、彼はここ10年近くポップ・ミュージックをプレイしていたし、だからこれは彼が本当に愛する音楽に帰還した、という意味でもあるんだ。それはピート・マーティンにしても同じことで、彼もまた、彼の愛する音楽のエッセンスに回帰を果たした、という。

ってのも、忘れちゃいけないのは、ピート・マーティンは70年代に育った人だし、ウェザー・リポートにハービー・ハンコックに……だから、彼はああいうレコードが発表された当時、まさにその頃にベースを学んでいたっていう。俺が後にHMVで買いあさっていたああいうレコード、ドナルド・バードだとか(※別冊ジャズ特集参照)、ああした作品が世に出た頃に彼はもうこの世に生きていて、ああいうベースラインを自分のベッドルームで弾いていた、っていうね。

だから、彼からすれば「おおー、こういう音楽がまだいまの時代に存在するのか!」ってもんだったし、マクナスティにとってもそれは同じだった。俺としては「カムバックするぞ」という思いだったし、映画みたいなものにしたいな、と。

だから、俺たち3人が集まった経緯も映画っぽかったし、そこで「オレたちにはまだもうひとつ、やり残した仕事がある」みたいな。そんなわけで、とてもエモーショナルな作品なんだ──っていうか、俺は毎回音楽を通じて自分のエモーションをチャネリングさせているんだけどね。決してただ単に「こういうサウンドの音楽を」ってだけの話ではないし、その音楽をプレイしていて、そこで自分は何を感じているのか、自分は何を考えているのか? そこだからね。で、あそこで考えていたのは、「これが自分に残されたすべてなんだ」ってことで。だから、「もしもこれが俺にとっての生き残っていくための術(すべ)であるのなら──どうか神様、お願いです、俺にチャンスを与えてください」と。そして、「どうか、この音楽が聴く人びとにとって何か意味を持つものにしてください」と。この音楽をプレイすることで、人びとに何かをお返ししたい、そうやって聴く人びとが喜びを感じ取ったり、あるいは彼らに安心感を与えられれば、と。

質問+序:野田努(2018年5月25日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

- interview with Nubya Garcia - ヌバイア・ガルシアのジャズにはロンドンならではの芳香が漂っている ──来日インタヴュー

- interview with Evian Christ - 新世代トランスの真打ち登場 ──エヴィアン・クライスト、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE